今回も長くなりました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

[註記追加 15.31][註記追加 16日 9.47]

その気になって観てみると、現在各地に保存されている重要文化財建造物は、どれも、きわめて単純な形をしていることに気付きます。簡単に言えば、「一つ屋根」。

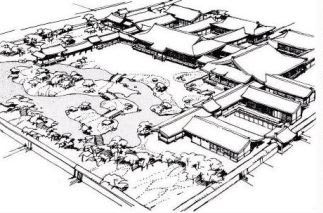

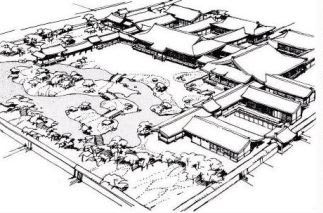

その遺構はありませんが、「寝殿造」も図面で見て明らかなように、いくつもの「一つ屋根の建屋」を「渡廊下」でつないでできています。下の図は、復元想定の「東山三條殿」俯瞰図。

中世、近世の寺院の「塔頭(たっちゅう)」でも同じで、「東福寺・龍吟庵方丈」は、他の建屋が消失しているので不明ですが、「大徳寺・大仙院」でも、下の図のように、いくつかの「一つ屋根の建屋」が「渡り廊下」でつながっています。

寺院の伽藍自体、「一つ屋根の建屋」をいくつも並べることで成り立っています。

相互を必要に応じて渡り廊下でつなぐことは任意です。

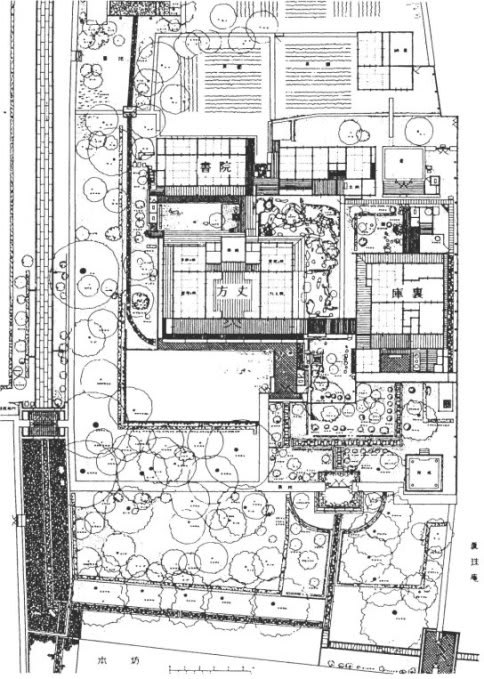

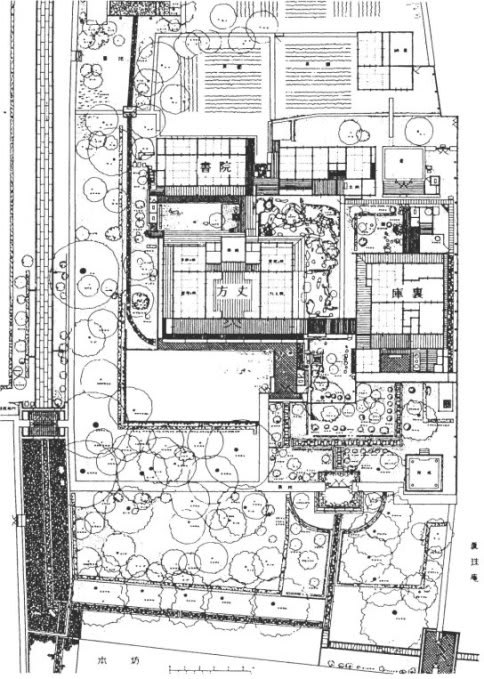

同じ塔頭でも、「大徳寺・孤篷庵」は、「大仙院」とは大きく異なります。下がその配置図です。

この配置図をざっと見ると、この建物は、必要な諸室を必要に応じて並べているように見えます。現在の建物の普通の設計のやりかた:いわゆる「間取り」を先行して、次いで、その構造や屋根の形を考えるという手順:に慣れた目には、そのように見えても可笑しくはありません。

しかし、実際はそうではありません。

次の写真は、 Google earth から転載した上空から見た「孤篷庵」です。

この写真で分るように、この建物は、いくつかの「用の異なる一つ屋根の建屋」を直接接合して相貫体をつくっているのです。

すなわち、「方丈」部分と「方丈・書院へのサービス」部分とを南北に並行して並べ、その両端:東西に「両者を連絡する諸室」部分を直交して置きます。そうすると、坪庭を囲んでロの字型の建屋になります。

そのロの字は、俯瞰すると、平面図で見るよりも整形です。

ロの字の西側に「書院」部分があり、その北側は、坪庭を間に置いて「日常居住」部分が占める・・・、こうして全体ができあがっています。

下の写真は、配置図で「書院」と「方丈」部の繋がりを示しています。

写真は、庭の西南隅から北西を見たもので、左手が「書院」、右は「方丈」の西面、「方丈」から北へ少し進んだ奥に見える妻面は、「方丈」と「坪庭」を挟んで並んで建つ「方丈、書院へのサービス」部分の屋根です。

平面図はきわめて複雑に見えますが、「一つ屋根」ごとに区分けをして見ると、複雑ではないのです。

「桂離宮」も似たような空間構成ですが、「桂離宮」の場合は増築に増築を重ねた結果なのに対して、「孤篷庵」は最初からこの形でつくっています。

言ってみれば、頭の中で、事前に「増築」をしていって、この空間構成が描かれた、と言えるかもしれません。

別の言い方をすれば、「全体」を、いくつもの「一つ屋根」の建屋群の集合として捉えていた、ということです。

ただし、そのとき、建屋以外の部分:屋根のない部分:をも「一つの空間」として捉えられていないと、こういう計画・発想は生まれない、ということに留意する必要があります。

したがって、より正確に言えば、与えられた「敷地」を、「屋根のある空間」「屋根のない空間」のモザイク状に分けて捉えた、と言ってもよいでしょう。

問題は、その「分ける論理」は何か、という点に絞られます。

そしてそれは、「建物を設計するとはどういうことか」という根本的問題にほかならないのです。

小堀遠州は、この「問い」に対して、一つの「答」を「孤篷庵」で示してくれているのではないでしょうか。

註 「孤篷庵」は、小堀遠州が、自らの菩提所として指図してつくった塔頭です。[註記追加 16日 9.47]

「大仙院本堂」のようなつくりかた、いわゆる「分棟型」は、近・現代でも、学校校舎や病院の建物に多く見られました。「孤篷庵」は、現在の普通の建物に多い「複合型」のつくりと言えるかもしれません。

「分棟型」は、最近少なくなりましたが、たいていの場合、平屋建てか二階建程度ですから、平面移動が主となるため人の動きになじみ、気分がよいものです。

註 ただし、「孤篷庵」は平屋建てです。だから、人の動きになじみます。

現在の「複合型」は、数階建て以上が普通です。[註記追加 15.31]

「分棟型」「複合型」のいずれを採るにしても、「一つ屋根」に何を括るのか、それらをどのように並べるのか(接合するのか):その並べ方・「配置」順序が重要になります。つまり、先に書いた「分ける論理」です。

なぜなら、「括り」と「配置」を間違えると、きわめて使いにくくなるからです。

いわゆる「建築計画学」は、この「論理」を見きわめようとしたのが発端だったはずです。

その当初、研究者の目には、「括り:一つ屋根」の区分け・仕分けは、ごく「常識」的に「見えて」いました。

なぜなら、「常識」とは、「私たちのごく自然なものの見え方」にほかならないからです。そして、その「後ろ盾」「保証」になっているのは、私たちの「日常の暮しの全体」です。

ところが、あるときから、研究者の目には、その「後ろ盾」が見えなくなるのです。

なぜか?

目が「研究」にそそがれ、「日常の暮しの全体」が見えなくなるのです。

一言で言えば、眼下の「研究」が気になり、「何を研究しているのか」が見えなくなる。「研究」が「目的」になってしまい、「部分」だけが目に飛び込んできてしまう。

「部分だけ」を見ることは簡単です。

相互・前後の脈絡を切って「部分」を見ることは、「全体像」との脈絡を考えながら「部分」を見るより、数等簡単だからです。

「研究」を「業績」に置き換えると分りやすいかもしれません。

そしてさらに「病状」が進むと、「自分に見えている『部分』を寄せ集めて足し算すれば『全体』になる」という「錯覚」に陥る。

「建築計画学」も、そして「建築構造学」も、皆、この「落し穴」:「錯覚」に陥ってしまった。そのように私は見ています。

当初の「素直さ」、「常識で見るものの見方」をどこかに置き忘れてきてしまったのです。

もしも研究者が、自らの「研究」に目を遣るのではなく、拠ってたつ「自らの暮し」に目を遣っていたならば、

もっと簡単に言えば、

「自ら、自らの暮す空間をつくる」場面に身を置くならば、「錯覚」から覚め、「日常の暮しの全体」に目を遣らざるを得なくなったはずだ、と私は思います。

しかし、大方の研究者はそれをしない。そんなことをしていると「研究」の「成果」が上らない(と思い込んでいる)からです。

しかし、当たり前ですが、ごく普通に暮している人びとの目から「全体」が見えなくなることは決してありません。「暮せなくなる」からです。

かつて、人びとは皆「全体」が見えていました。

ですから、普通に暮している以上、「常識」が失せることはない。ごく自然に「何が一つ屋根に収まるか」が「見える」。

今、一般の方々の間にも、「研究者風なものの見方」が増えているように、私には思えます。

なぜなら、それが最高最善のものの見方と「思い込まされて」いるからです。

たとえば、「科学的」ということばのマジック。皆、このことばに「弱い」。

ところで、「一つ屋根」と言うとき、それは、単に、そこに収まる諸室のことを言っているのではありません。単に「なかみ」だけではなく、その「空間」そのものをどうやってつくるかまで、現代用語で言えば、計画から構造、設備・・・まですべてを含んだ「一つ屋根」を指しています。

随分前に、「住まいの原型は一室空間である」と書きました(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3)。

人びとは、「手に入る材料」で(正確に言えば、「手に入れやすい材料で」)その「一室空間」をつくりました。

そのとき、あんな形がいい、こんな形がいい、など詮索しません。

その材料なりの「形」は、「自ずと人びとの目に見えている」からです。

先ず「間取り」を決めて、次いで「構造」を考える、などという手順はないのです。

やっと今回の「本題」にたどりつきました。「このこと」すなわち「最初に全体を見る、全体が見える」ということを言うために、ここまで随分時間をとってきたのです。

それは、彼の「古井家」を理解するためには、どうしても「このこと」を念頭に入れておく必要がある、と思うからなのです。

「古井家」が、壁に依存せず、木材に拠る架構だけで自立している、500年近く健在であったことは、すでに触れました。

「耐力壁」がないと木造建築は自立を維持できない、という「説」は、思い込みに過ぎない、ということです。「事実」に反する「説」である、ということです。

逆に言えば、思い込みで「事実」を見てはならない、ということです。

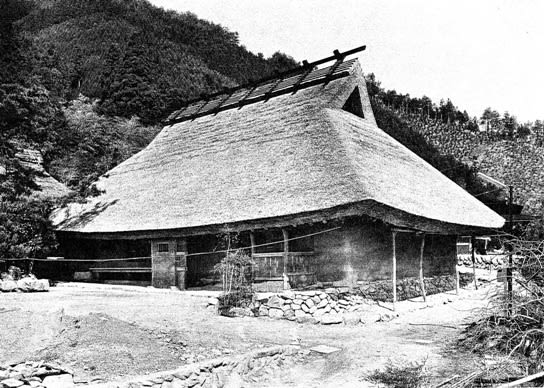

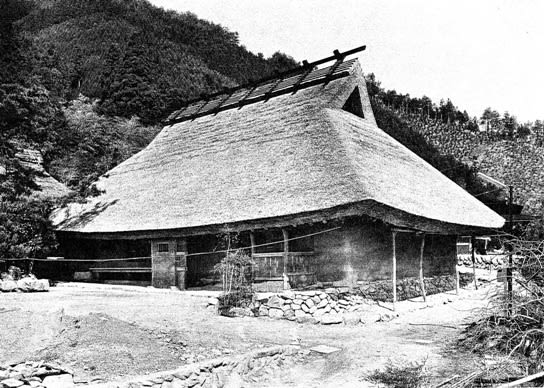

下は、「古井家」の復元後の写真。建坪は112㎡:37坪、平屋建て。見事に「一つ屋根」です。

当然ですが、「古井家」の人たちは、自らの住まいをつくるべく、材料を集めます。地元で得られる木材です。もしも木のない地域だったなら、別の材料、たとえば土や石になったでしょう。木があった。だから木造になった。

さて、自らの住まいをつくるにあたって、彼らは、現在のように、自らの住まいが自然の猛威の中でも自立を維持するために、「耐力壁」を設けなければならない、などと考えたでしょうか。

そんなことを考えるわけがありません。

「壁」は、彼らにとっては、木造の骨格が出来上がってからの話。

第一、「壁」を何でつくるかは、地域の状況次第。

「壁」は、骨格の間の充填材。充填材は、莚のようなものでもよく、茅のようなものでもよく、もちろん土でもいい。その「選択」が適宜であることは、すでに見てきました。

だから、そういう「壁」が建屋の自立に役立つ、などと考えるわけがない。

つまり、当然ながら、木でつくる住まいの架構自体が自立することを目指します。

というより、そういう意識さえなかったかもしれません。

「竪穴住居」そして「掘立て」、次いで「礎石建て」と歩んできた道筋は、彼らの「知見」のなかに、脈々と伝わっている、したがって、彼らが木で建屋をつくるとき、その「知見の蓄積」は、そのまま結実する。すなわち、どういう風にすれば、自立を維持・保持できるか、その知見が蓄積としてあった。

そこでは、一体化だとか立体化だとかいうこと自体、言葉にすることさえバカラシイことなのです。

考えてみれば、一体化だとか立体化だとかいうのは、現代の、「ものごとを分解して理解に到達する」という考え方に「毒されてしまった」私たちが、私たちだから、言う「言い草」なのです。

あるいは、「ものごとを分解すれば理解に到達する」と主張する人たちに、「それは違う」と言わざるを得ないときに、やむを得ず言う言葉なのです。

「古井家」をつくった人たちをはじめ、古来の「知見の蓄積」に基づき「住まい」をつくる人たちにとって、つくる建屋は、「あたりまえのように、一体化・立体化されている」のです。

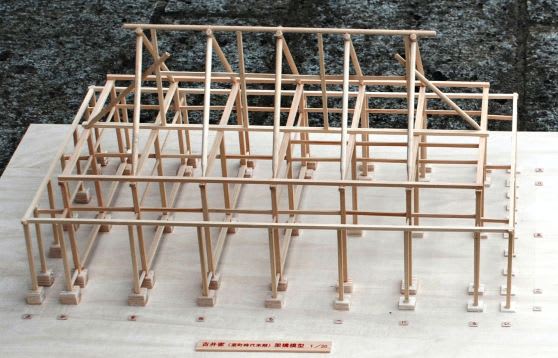

下の写真は、「古井家」の復元工事の組立中を撮ったものです。

上は骨組の工事中、下は屋根下地の用意が進んだところです。いずれも「修理工事報告書」からの転載です。

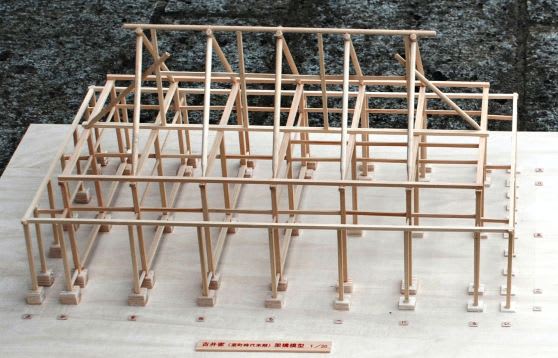

次は、屋根下地が組まれる前の姿、すなわち、木造の骨組だけの状態の模型の写真です。

屋根下地は、このような骨組の上に組まれているのです。

今、専門の方々も含めて、骨組は骨組、屋根は屋根、という具合に「分けて」見る傾向がきわめて強いように思えます。

たとえば、建築構造を専門と心得る人たちは、骨組だけ見て、ああだこうだ、と言う。

こんな骨組で長い年月無事でいる筈はないから(と勝手に思い込み)、外回りにまわっている「土壁」に目を向ける。このほぼ四周にまわっている「壁こそ、この建物の命」だと「考える」。そして「安心」する。自分の「学んだ」「理論」で、解釈できた・・・・と。

ところが、この「壁」は、初めのうちだけで、時が経つと「壁」は任意に変えられてしまう・・・。

それでも「耐力要素」を探そうとする。たとえば、「小壁」の存在。

けれども、この「小壁」もまた永遠ではない・・・。

すでに前に書きましたが、「古井家」は、建築構造の専門家がいかに思おうと、この極めてスレンダーな骨組で、数百年、倒壊することもなく、過ごしてきたのです。

しかし、この語り口は正確ではありません。

先の「屋根下地の組まれた」段階の写真、この「姿」こそが、この間、大きな変化もないまま継続してきた(もちろん、ときおりの改修、補修はありますが・・・)姿だ、と言う方がより正確でしょう。建物が、その「骨格」だけで使われることなどないからです。

この「姿」こそ、「古井家」を長らえさせてきた理由なのです。

簡単に言えば、屋根まで含んで「一体に組み上がった立体」がそこにある。それに屋根材が葺かれ、壁材が充填される。これが建物の姿です。

もしかしたら、材料によっては、屋根材も壁材も、建屋の自立に役立っているかもしれません。

しかしそれは、あくまでも「付加的」な役割・仕事。それが「主たる」役割・仕事ではないのです。

なぜか。

それを「主たる」役割・仕事にしてしまうと、それによって「暮し」が「制約」を受けてしまうからです。

現在の一定の壁を設けよ、という「規定」が、いかに「暮し」の制約になっていることか!

建屋を「軸組」「小屋組」と分けて見ることはできるし、そう分けるのはまったく自由です。

しかし、だからと言って、建屋の強さは「軸組の強さ」+「小屋組の強さ」である、ということにはなりません。

それは、論理的に無理がある。

建屋の強さは、あくまでも「建屋の強さ」、それは、「古井家」を例にして言えば、あの写真の「姿」の強さなのです。

先回、「龍吟庵方丈」は、四周にまわされた「桔木構造による庇」が、屋根と軸組部との一体化に強く関わっている、と書きました。

「古井家」もまた、軸組部にかぶさる屋根が、全体の一体化・立体化に大きな役割を果している、そして、そうしてできあがる「立体」を「礎石」の上に据え置けば、「龍吟庵方丈」と同じく、簡単なことでは倒壊に至らないのです。

つまり、「古井家」を建てた人たちにとって、こういう「立体」をつくるのが「常識」だったのです。「部分」を足してつくり上げるなどという「発想」は、どこを探してもないのです。

彼らに、「構造用教材」に載っている軸組工法のモデルを見せたら(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/05257b17a8877ce16db40233141e1805に図があります)、彼らは何を思うでしょうか。

彼らには会えません。しかし、彼らの考えたことは、「古井家」という建屋に歴然と示されているのです。

蛇足

私が、今のような考え方、見方をするようになるのに、大きな「助言」「支柱」になったのは学生時代に読んだいろいろな書物です。

その一つに、次の一文があります。

「・・・・・

我々は、ものを見るとき、物理的な意味でそれらを構成していると考えられる要素・部分を等質的に見るのではなく、ある『まとまり』を先ずとらえ、部分はそのある『まとまり』の一部としてのみとらえられるとする考え方、すなわち Gestalt 理論の考え方に賛同する。

・・・・・」(ギョーム「ゲシュタルト心理学」岩波現代叢書)

ゲシュタルト心理学というのは、単純に図形に対する視角心理学ぐらいに理解していた私にとって、この書は衝撃的でした。

こういうのもあります。

「・・・・・

ある対象についてのすべての適切な表象が共通に持たなければならないものは、その対象についての概念(concept)である。同一の概念が多数の表象として具体化されるのである。

・・・・・

どの二人の人も、おそらく全く同じようにものを見るものではない。彼らの感覚器官はそれぞれ相異なっており、彼らの注意力も心象も感情も、それぞれ相異なっているのだから、彼らは同一の印象を持っているとは想像できない。

しかし、もし事物(または、事象、または人間など)についての彼らのそれぞれの表象が、同じ概念を具体化している場合には、彼らは互いに理解し合うであろう。

・・・・・」(S・K・ランガー「シンボルの哲学」岩波現代叢書)

ある地域に、似たような形で、なおかつ個性豊かな「住まい」があるのはなぜか、その答を導くヒントがここにあります。

今の世では、個性は形だ、と専門家も考えてしまいがち。どうしてそうなるかの答もここにヒントがあります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

[註記追加 15.31][註記追加 16日 9.47]

その気になって観てみると、現在各地に保存されている重要文化財建造物は、どれも、きわめて単純な形をしていることに気付きます。簡単に言えば、「一つ屋根」。

その遺構はありませんが、「寝殿造」も図面で見て明らかなように、いくつもの「一つ屋根の建屋」を「渡廊下」でつないでできています。下の図は、復元想定の「東山三條殿」俯瞰図。

中世、近世の寺院の「塔頭(たっちゅう)」でも同じで、「東福寺・龍吟庵方丈」は、他の建屋が消失しているので不明ですが、「大徳寺・大仙院」でも、下の図のように、いくつかの「一つ屋根の建屋」が「渡り廊下」でつながっています。

寺院の伽藍自体、「一つ屋根の建屋」をいくつも並べることで成り立っています。

相互を必要に応じて渡り廊下でつなぐことは任意です。

同じ塔頭でも、「大徳寺・孤篷庵」は、「大仙院」とは大きく異なります。下がその配置図です。

この配置図をざっと見ると、この建物は、必要な諸室を必要に応じて並べているように見えます。現在の建物の普通の設計のやりかた:いわゆる「間取り」を先行して、次いで、その構造や屋根の形を考えるという手順:に慣れた目には、そのように見えても可笑しくはありません。

しかし、実際はそうではありません。

次の写真は、 Google earth から転載した上空から見た「孤篷庵」です。

この写真で分るように、この建物は、いくつかの「用の異なる一つ屋根の建屋」を直接接合して相貫体をつくっているのです。

すなわち、「方丈」部分と「方丈・書院へのサービス」部分とを南北に並行して並べ、その両端:東西に「両者を連絡する諸室」部分を直交して置きます。そうすると、坪庭を囲んでロの字型の建屋になります。

そのロの字は、俯瞰すると、平面図で見るよりも整形です。

ロの字の西側に「書院」部分があり、その北側は、坪庭を間に置いて「日常居住」部分が占める・・・、こうして全体ができあがっています。

下の写真は、配置図で「書院」と「方丈」部の繋がりを示しています。

写真は、庭の西南隅から北西を見たもので、左手が「書院」、右は「方丈」の西面、「方丈」から北へ少し進んだ奥に見える妻面は、「方丈」と「坪庭」を挟んで並んで建つ「方丈、書院へのサービス」部分の屋根です。

平面図はきわめて複雑に見えますが、「一つ屋根」ごとに区分けをして見ると、複雑ではないのです。

「桂離宮」も似たような空間構成ですが、「桂離宮」の場合は増築に増築を重ねた結果なのに対して、「孤篷庵」は最初からこの形でつくっています。

言ってみれば、頭の中で、事前に「増築」をしていって、この空間構成が描かれた、と言えるかもしれません。

別の言い方をすれば、「全体」を、いくつもの「一つ屋根」の建屋群の集合として捉えていた、ということです。

ただし、そのとき、建屋以外の部分:屋根のない部分:をも「一つの空間」として捉えられていないと、こういう計画・発想は生まれない、ということに留意する必要があります。

したがって、より正確に言えば、与えられた「敷地」を、「屋根のある空間」「屋根のない空間」のモザイク状に分けて捉えた、と言ってもよいでしょう。

問題は、その「分ける論理」は何か、という点に絞られます。

そしてそれは、「建物を設計するとはどういうことか」という根本的問題にほかならないのです。

小堀遠州は、この「問い」に対して、一つの「答」を「孤篷庵」で示してくれているのではないでしょうか。

註 「孤篷庵」は、小堀遠州が、自らの菩提所として指図してつくった塔頭です。[註記追加 16日 9.47]

「大仙院本堂」のようなつくりかた、いわゆる「分棟型」は、近・現代でも、学校校舎や病院の建物に多く見られました。「孤篷庵」は、現在の普通の建物に多い「複合型」のつくりと言えるかもしれません。

「分棟型」は、最近少なくなりましたが、たいていの場合、平屋建てか二階建程度ですから、平面移動が主となるため人の動きになじみ、気分がよいものです。

註 ただし、「孤篷庵」は平屋建てです。だから、人の動きになじみます。

現在の「複合型」は、数階建て以上が普通です。[註記追加 15.31]

「分棟型」「複合型」のいずれを採るにしても、「一つ屋根」に何を括るのか、それらをどのように並べるのか(接合するのか):その並べ方・「配置」順序が重要になります。つまり、先に書いた「分ける論理」です。

なぜなら、「括り」と「配置」を間違えると、きわめて使いにくくなるからです。

いわゆる「建築計画学」は、この「論理」を見きわめようとしたのが発端だったはずです。

その当初、研究者の目には、「括り:一つ屋根」の区分け・仕分けは、ごく「常識」的に「見えて」いました。

なぜなら、「常識」とは、「私たちのごく自然なものの見え方」にほかならないからです。そして、その「後ろ盾」「保証」になっているのは、私たちの「日常の暮しの全体」です。

ところが、あるときから、研究者の目には、その「後ろ盾」が見えなくなるのです。

なぜか?

目が「研究」にそそがれ、「日常の暮しの全体」が見えなくなるのです。

一言で言えば、眼下の「研究」が気になり、「何を研究しているのか」が見えなくなる。「研究」が「目的」になってしまい、「部分」だけが目に飛び込んできてしまう。

「部分だけ」を見ることは簡単です。

相互・前後の脈絡を切って「部分」を見ることは、「全体像」との脈絡を考えながら「部分」を見るより、数等簡単だからです。

「研究」を「業績」に置き換えると分りやすいかもしれません。

そしてさらに「病状」が進むと、「自分に見えている『部分』を寄せ集めて足し算すれば『全体』になる」という「錯覚」に陥る。

「建築計画学」も、そして「建築構造学」も、皆、この「落し穴」:「錯覚」に陥ってしまった。そのように私は見ています。

当初の「素直さ」、「常識で見るものの見方」をどこかに置き忘れてきてしまったのです。

もしも研究者が、自らの「研究」に目を遣るのではなく、拠ってたつ「自らの暮し」に目を遣っていたならば、

もっと簡単に言えば、

「自ら、自らの暮す空間をつくる」場面に身を置くならば、「錯覚」から覚め、「日常の暮しの全体」に目を遣らざるを得なくなったはずだ、と私は思います。

しかし、大方の研究者はそれをしない。そんなことをしていると「研究」の「成果」が上らない(と思い込んでいる)からです。

しかし、当たり前ですが、ごく普通に暮している人びとの目から「全体」が見えなくなることは決してありません。「暮せなくなる」からです。

かつて、人びとは皆「全体」が見えていました。

ですから、普通に暮している以上、「常識」が失せることはない。ごく自然に「何が一つ屋根に収まるか」が「見える」。

今、一般の方々の間にも、「研究者風なものの見方」が増えているように、私には思えます。

なぜなら、それが最高最善のものの見方と「思い込まされて」いるからです。

たとえば、「科学的」ということばのマジック。皆、このことばに「弱い」。

ところで、「一つ屋根」と言うとき、それは、単に、そこに収まる諸室のことを言っているのではありません。単に「なかみ」だけではなく、その「空間」そのものをどうやってつくるかまで、現代用語で言えば、計画から構造、設備・・・まですべてを含んだ「一つ屋根」を指しています。

随分前に、「住まいの原型は一室空間である」と書きました(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3)。

人びとは、「手に入る材料」で(正確に言えば、「手に入れやすい材料で」)その「一室空間」をつくりました。

そのとき、あんな形がいい、こんな形がいい、など詮索しません。

その材料なりの「形」は、「自ずと人びとの目に見えている」からです。

先ず「間取り」を決めて、次いで「構造」を考える、などという手順はないのです。

やっと今回の「本題」にたどりつきました。「このこと」すなわち「最初に全体を見る、全体が見える」ということを言うために、ここまで随分時間をとってきたのです。

それは、彼の「古井家」を理解するためには、どうしても「このこと」を念頭に入れておく必要がある、と思うからなのです。

「古井家」が、壁に依存せず、木材に拠る架構だけで自立している、500年近く健在であったことは、すでに触れました。

「耐力壁」がないと木造建築は自立を維持できない、という「説」は、思い込みに過ぎない、ということです。「事実」に反する「説」である、ということです。

逆に言えば、思い込みで「事実」を見てはならない、ということです。

下は、「古井家」の復元後の写真。建坪は112㎡:37坪、平屋建て。見事に「一つ屋根」です。

当然ですが、「古井家」の人たちは、自らの住まいをつくるべく、材料を集めます。地元で得られる木材です。もしも木のない地域だったなら、別の材料、たとえば土や石になったでしょう。木があった。だから木造になった。

さて、自らの住まいをつくるにあたって、彼らは、現在のように、自らの住まいが自然の猛威の中でも自立を維持するために、「耐力壁」を設けなければならない、などと考えたでしょうか。

そんなことを考えるわけがありません。

「壁」は、彼らにとっては、木造の骨格が出来上がってからの話。

第一、「壁」を何でつくるかは、地域の状況次第。

「壁」は、骨格の間の充填材。充填材は、莚のようなものでもよく、茅のようなものでもよく、もちろん土でもいい。その「選択」が適宜であることは、すでに見てきました。

だから、そういう「壁」が建屋の自立に役立つ、などと考えるわけがない。

つまり、当然ながら、木でつくる住まいの架構自体が自立することを目指します。

というより、そういう意識さえなかったかもしれません。

「竪穴住居」そして「掘立て」、次いで「礎石建て」と歩んできた道筋は、彼らの「知見」のなかに、脈々と伝わっている、したがって、彼らが木で建屋をつくるとき、その「知見の蓄積」は、そのまま結実する。すなわち、どういう風にすれば、自立を維持・保持できるか、その知見が蓄積としてあった。

そこでは、一体化だとか立体化だとかいうこと自体、言葉にすることさえバカラシイことなのです。

考えてみれば、一体化だとか立体化だとかいうのは、現代の、「ものごとを分解して理解に到達する」という考え方に「毒されてしまった」私たちが、私たちだから、言う「言い草」なのです。

あるいは、「ものごとを分解すれば理解に到達する」と主張する人たちに、「それは違う」と言わざるを得ないときに、やむを得ず言う言葉なのです。

「古井家」をつくった人たちをはじめ、古来の「知見の蓄積」に基づき「住まい」をつくる人たちにとって、つくる建屋は、「あたりまえのように、一体化・立体化されている」のです。

下の写真は、「古井家」の復元工事の組立中を撮ったものです。

上は骨組の工事中、下は屋根下地の用意が進んだところです。いずれも「修理工事報告書」からの転載です。

次は、屋根下地が組まれる前の姿、すなわち、木造の骨組だけの状態の模型の写真です。

屋根下地は、このような骨組の上に組まれているのです。

今、専門の方々も含めて、骨組は骨組、屋根は屋根、という具合に「分けて」見る傾向がきわめて強いように思えます。

たとえば、建築構造を専門と心得る人たちは、骨組だけ見て、ああだこうだ、と言う。

こんな骨組で長い年月無事でいる筈はないから(と勝手に思い込み)、外回りにまわっている「土壁」に目を向ける。このほぼ四周にまわっている「壁こそ、この建物の命」だと「考える」。そして「安心」する。自分の「学んだ」「理論」で、解釈できた・・・・と。

ところが、この「壁」は、初めのうちだけで、時が経つと「壁」は任意に変えられてしまう・・・。

それでも「耐力要素」を探そうとする。たとえば、「小壁」の存在。

けれども、この「小壁」もまた永遠ではない・・・。

すでに前に書きましたが、「古井家」は、建築構造の専門家がいかに思おうと、この極めてスレンダーな骨組で、数百年、倒壊することもなく、過ごしてきたのです。

しかし、この語り口は正確ではありません。

先の「屋根下地の組まれた」段階の写真、この「姿」こそが、この間、大きな変化もないまま継続してきた(もちろん、ときおりの改修、補修はありますが・・・)姿だ、と言う方がより正確でしょう。建物が、その「骨格」だけで使われることなどないからです。

この「姿」こそ、「古井家」を長らえさせてきた理由なのです。

簡単に言えば、屋根まで含んで「一体に組み上がった立体」がそこにある。それに屋根材が葺かれ、壁材が充填される。これが建物の姿です。

もしかしたら、材料によっては、屋根材も壁材も、建屋の自立に役立っているかもしれません。

しかしそれは、あくまでも「付加的」な役割・仕事。それが「主たる」役割・仕事ではないのです。

なぜか。

それを「主たる」役割・仕事にしてしまうと、それによって「暮し」が「制約」を受けてしまうからです。

現在の一定の壁を設けよ、という「規定」が、いかに「暮し」の制約になっていることか!

建屋を「軸組」「小屋組」と分けて見ることはできるし、そう分けるのはまったく自由です。

しかし、だからと言って、建屋の強さは「軸組の強さ」+「小屋組の強さ」である、ということにはなりません。

それは、論理的に無理がある。

建屋の強さは、あくまでも「建屋の強さ」、それは、「古井家」を例にして言えば、あの写真の「姿」の強さなのです。

先回、「龍吟庵方丈」は、四周にまわされた「桔木構造による庇」が、屋根と軸組部との一体化に強く関わっている、と書きました。

「古井家」もまた、軸組部にかぶさる屋根が、全体の一体化・立体化に大きな役割を果している、そして、そうしてできあがる「立体」を「礎石」の上に据え置けば、「龍吟庵方丈」と同じく、簡単なことでは倒壊に至らないのです。

つまり、「古井家」を建てた人たちにとって、こういう「立体」をつくるのが「常識」だったのです。「部分」を足してつくり上げるなどという「発想」は、どこを探してもないのです。

彼らに、「構造用教材」に載っている軸組工法のモデルを見せたら(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/05257b17a8877ce16db40233141e1805に図があります)、彼らは何を思うでしょうか。

彼らには会えません。しかし、彼らの考えたことは、「古井家」という建屋に歴然と示されているのです。

蛇足

私が、今のような考え方、見方をするようになるのに、大きな「助言」「支柱」になったのは学生時代に読んだいろいろな書物です。

その一つに、次の一文があります。

「・・・・・

我々は、ものを見るとき、物理的な意味でそれらを構成していると考えられる要素・部分を等質的に見るのではなく、ある『まとまり』を先ずとらえ、部分はそのある『まとまり』の一部としてのみとらえられるとする考え方、すなわち Gestalt 理論の考え方に賛同する。

・・・・・」(ギョーム「ゲシュタルト心理学」岩波現代叢書)

ゲシュタルト心理学というのは、単純に図形に対する視角心理学ぐらいに理解していた私にとって、この書は衝撃的でした。

こういうのもあります。

「・・・・・

ある対象についてのすべての適切な表象が共通に持たなければならないものは、その対象についての概念(concept)である。同一の概念が多数の表象として具体化されるのである。

・・・・・

どの二人の人も、おそらく全く同じようにものを見るものではない。彼らの感覚器官はそれぞれ相異なっており、彼らの注意力も心象も感情も、それぞれ相異なっているのだから、彼らは同一の印象を持っているとは想像できない。

しかし、もし事物(または、事象、または人間など)についての彼らのそれぞれの表象が、同じ概念を具体化している場合には、彼らは互いに理解し合うであろう。

・・・・・」(S・K・ランガー「シンボルの哲学」岩波現代叢書)

ある地域に、似たような形で、なおかつ個性豊かな「住まい」があるのはなぜか、その答を導くヒントがここにあります。

今の世では、個性は形だ、と専門家も考えてしまいがち。どうしてそうなるかの答もここにヒントがあります。