唐松林の中に小屋を建て、晴れた日には畑を耕し雨の日にはセロを弾いて暮したい、そんな郷秋<Gauche>の気ままな独り言。

郷秋<Gauche>の独り言

辻オルガン

昨日の拙文の中で、ピアノについては「スタインウェイ(ニューヨーク)」と書きましたが、オルガンについては「パイプオルガン」としか書いておりませんでした。これはいかにも片手落ちですね。玉川学園のチャペルにあるのは故辻宏氏が製作した「辻オルガン」です。1978年に玉川学園礼拝堂に設置されました。

玉川学園の礼拝堂(1930年献堂)には、その翌年1931年にアメリカのキンボール社製のパイプオルガンが設置されています。「ロマンティクタイプ」と呼ばれるもので、鍵盤部分とパイプ部分が分離された形状の物です。キンボールはステージ下の下手側に鍵盤ユニットがありますが、ステージの上手側に1978年に辻オルガンが設置されました。辻オルガンは「バロックタイプ」と呼ばれる物で、オルガンの音色としては日本人に馴染みのタイプだと思いますが、私にはキンボールの音色の方が玉川学園礼拝堂にはマッチしているように思えました。

その後、2000年に新しいチャペル(一つのキャンパス中に「礼拝堂」と「チャペル」、二つの祈りの場があります)ができた折に、辻オルガンが「チャペル」に移設されます。歴史的にはこのような経緯でチャペルに辻オルガンが設置されたのでした。現在、日本には600台以上のパイプオルガンがあるようですが、先に書いたキンボールオルガンは日本に数台しかオルガンがない時代に新品を購入し設置された物です。音楽学校でもない玉川学園に貴重なオルガンが設置された経緯についてはまたいつか記してみたいと思います。

と云うわけで今日の一枚は、辻オルガンのアップ。24mmからのズームレンズを持って行ったのですが、鍵盤付近から見上げるパイプを納めるにはカメラ斜めにして対角線を使わなければなりませんでした。

毎週撮影・掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは9月17日に撮影した写真を6点掲載いたしております。夏が戻ってきたかと思うほどの暑さとなった森の様子をどうぞご覧ください。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

本物のオルガン

今日一日、このオルガンのあるチャペルで歌ってきました。コンサートとかではなく、所謂練習? 自分たちの楽しみのために恩師にご指導頂き大きなチャペルを占有しかつ本物のオルガン、パイプオルガンとスタインウェイ(ニューヨーク)を好き方放題に使える贅沢、この幸せをつくづく感じた今日一日でした。

毎週撮影・掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは9月17日に撮影した写真を6点掲載いたしております。夏が戻ってきたかと思うほどの暑さとなった森の様子をどうぞご覧ください。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

バス弾き=ユーモリスト?

日曜日にコントラバス二丁とフルートと云う珍しい組み合わせの演奏を聴きに行って来ました。小さなギャラリーを会場にしたアットホームなコンサートで楽しく聴かせていただいたのですが、間近で聴く腹に響く演奏だけではなく、曲間のおしゃべりも楽しい演奏会でした。

コントラバスEさん:コンバスはオーケストラの最低音を担当しています。

フルートMさん:持ち替えで吹くピッコロは最高音です。

コントラバスEさん&Oさん:最低で悪かったですね!

コントラバスEさん:コントラバス二丁とフルートと云う珍しい組み合わせのトリオですが「コウテイ・トリオ」と呼ばれています。あっ、カイザー・トリオじゃないですよ。高低トリオです。

いや~、バス弾きさん、ユーモアたっぷりです。オーボエ吹きの茂木大輔さんが書かれた『オーケストラ楽器別人間学』(新潮社)によればバス弾きは「泰然自若、唯我独尊」だったと思いますが、ここに「ユーモリスト」を付け加えるべきですね。

ちなみにチェロ弾きは「包容力とバランス感覚にすぐれた、ゆらぎのない人間性」だそうです。数ある楽器奏者の中でもっとも高評価のようですが、もちろん郷秋<Gauche>のような例外もおりますです(^^;

と云う訳で、例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は、恩田の森の猫。「この暑いのに、お前さん何やってんの? 散歩? 写真? 馬鹿じゃないの?! このクソ暑いのに。暑い日は、ちょっとでも涼しい場所を探して昼寝するって太古の昔から決まってるんだよ。猫の世界じゃ。えっ、人間?可哀想なもんだね。ご愁傷さま」って、云われた気がした。

毎週撮影・掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月15日に撮影した写真を5点掲載いたしております。秋の足音が聞こえ始めた森の様子をどうぞご覧いください。

なお、次回の撮影更新は「(天候が良ければですが)明日を予定いたしております」とお知らせいたしておりましたが、どうやら明日は好天になりそうです(^^)

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

ここはどこ、私はどこに行けばいいの?

お恥かしい限りですが、こう云うリピート記号にめっぽう弱く、次にどこに行けば良いのか判らずいつも迷子になってしまいます(^^;

毎週撮影・掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月15日に撮影した写真を5点掲載いたしております。秋の足音が聞こえ始めた森の様子をどうぞご覧いください。

なお、次回の撮影更新は(天候が良ければですが)24日を予定いたしております。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

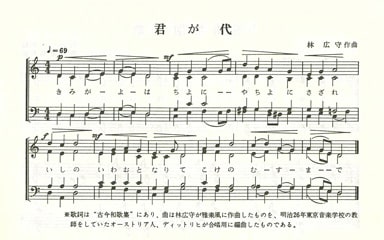

「君が代」は好きなテンポで歌って良いらしい

北陸地方の某市で古書店を営む友人が、「体操男子団体、金メダルおめでとう! それにしても、あの『君が代』「のテンポはなんだったんでしょう…… 指定は♩=60なんだけど、♩=40くらいじゃありませんでしたか?」と、あるところに書いておられた。

これに対してある方が、「内村も『大きな声で歌おう!…と思ってたけど思ってたよりテンポが…』って言ってましたね(^w^)」と云うコメントを書かれていました。

見ていないので断定的なことは云えませんが、きっとホントに遅いテンポだったのだろうと思います。

気になったので調べてみました。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html

http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html

「国旗及び国歌に関する法律」の第二条において「国歌は、君が代とする」、その第2項に「君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする」と書かれており、お馴染みの楽譜が掲載されていました。

でも、この楽譜、ちょっと不思議です。楽曲の多くは、作曲者がこのように演奏して欲しいと云う思いを持って速さや強弱、曲想などの表現方法についての指定をすることが多いのですが、この「君が代」にはそのような指定がまったくありません。と云うことは、どのようなテンポで、どのようなダイナミクスや曲想で演奏しても良いことになります。演奏する者の感性に任されている訳ですね。

しかしですよ、演奏が余りにもテンポが遅かったり速すぎたりすると、慣れ親しんだ歌であったとしても非常に歌いにくくなりますし、歌詞の意味も判りにくくなってしまいますから、適切な演奏速度と云うのはおのずと決まってくるものだと思います。

郷秋<Gauche>がこの43年間慣れ親しんでいる「君が代」です。♩=69です。ダイナミクスの指定があります。そして何よりも、混声四部合唱です。判る人にはすぐに判ることと思いますが「我が社」(注)で昭和4年から歌い継がれてきた「君が代」です。一般的に「国歌斉唱」と書かれたり云われたりする場面でも我が社では「国歌」とのみ書かれ、云われます。「斉唱」とはUnison、つまり全員が同じ旋律を歌うことだからです。あえて「合唱」とも云いませんがこれが我が社の常識です。世間の非常識かも知れませんが(^^)

注:周りに人がいるところ(例えば居酒屋)などで我が母校にして勤務先のことを話すときに使う「隠語」。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは8月6日に撮影の写真を4点掲載しております。盛夏の森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

Cello付きのAve Maria

昨年に続き、今年もT先生がチェロパートの付いたAve Mariaをお送り下さいました。昨年はCaccini作曲と云われるAve Mariaでしたが、今年はJavier Bustoの作品です。今年はこれを歌いたいのですとお願いをしていたのですが、大変気に入ってくださり、更にはチェロパートまで作ってくださいました。文字通り「有り難い」ことと感謝するばかりです。素敵な曲を台無しにしないよう、心を込めて弾かせて頂きたいと思います。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月19日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

先週末の撮影、掲載は都合により休止といたしました。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

iPadでチェロを弾く

http://www.gizmodo.jp/2016/07/finger-fiddle.html

これで練習をしたからって、本物のチェロが上手くなるとは思えないけれど、宴会芸としてはウケるかも。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月2日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

無伴奏チェロ組曲のピアノ編曲版

レオポルド・ゴドフスキー(Leopold Godowsky)の編曲による、J.S. バッハの無伴奏チェロ組曲のピアノ編曲版です。このようなものがあるのをつい最近まで知りませんでした。早速某T-Recに注文したのですが入手まで3週間かかりました。ほとんど人気にないアルバムのようです。残念ながら2番、3番、5番しかありません。なぜ2、3、5番だけなのか謎です。1、4、6番も是非聞いてみたいものです。あっ、2、3、5番もまだ聞いておりませんでした。これから聞きます。ではでは、またあした。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは7月2日に撮影の写真を4点掲載しております。またまた梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

Samuel BarberのAgnus Dei

クラシック音楽、取り分け弦楽のファンなら知っているサミュエル・バーバーのアダージョ。ご存知の通り弦楽四重奏曲第一番ロ短調の第二楽章を弦楽合奏用に編曲したものが広く世に知られているわけですが、郷秋<Gauche>はオリジナルの弦楽四重奏のストイックなまでのハーモニーがたまらなく好きです。そんなアダージョがミサ典礼文のAgnus Dei(神の子羊)の言葉を纏って混声四部合唱曲になっていることは、熱心な合唱フリークならご存知のはず。

このバーバー作曲のAgnus Deiの楽譜をようやく入手することができました。今秋歌うのはJavier BustoのAve Mariaと決めておりますので、これを歌うのは早くても来年ですが、来年は恩師が作曲した組曲を歌いたいとも思っておりますので、これはもう歌う機会を増やすしかなさそうです(^^)

と云うわけで今日の一枚は、バーバーのAgnus Deiと、原曲たる弦楽四重奏曲第一番ロ短調の第二楽章の愛聴盤。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に、ただいまは6月18日に撮影の写真を4点掲載しております。梅雨晴れ間の猛暑となった森の様子をご覧いただければ幸いです。

blog「恩田の森Now」 http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

高すぎない?

注文していいた楽譜が届きました。しか~し、たった3頁なのに何と1200円!以前から輸入楽譜が高いとは思っていたけれど、それにしても高すぎ。海外のネット楽譜屋さんから直接と云う手はあるんだけれど、今回は諸般の事情でこう云うことになりました。

高いから頼む人がいない-->ますます高くなる、と云う悪循環。だからと云って不法コピーしていると出版社や取次店が儲からない-->倒産して楽譜が手に入らなくなる、あるいは更に高価格になる。常識的に考えて二十人以上で歌う曲だから一冊300円でも20部売れれば元が取れるのに、1200円もするから一冊だけ買ってコピーする。ホント、悪循環。

一所懸命

今日、ネットで見つけたイイ話し。

世界最長キャリアのコントラバス奏者、演奏中に死去

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160517-00010003-jisin-peo

米・アトランタ交響楽団のコントラバス奏者、ジェーン・リトルが15日、この世を去った。87歳だった。

彼女は世界で最も長いキャリアを持つオーケストラ団員だった。第二次大戦中の1945年2月、16歳でアトランタ交響楽団の前身にあたるアトランタ・ユースオーケストラに創立メンバーとして加入。その後、約71年に渡って同楽団に在籍した。今年2月には一つの楽団における世界最長キャリアを持つオーケストラ団員として、ギネス世界記録に認定されている。

15日の演目は「ブロードウェイの黄金時代」。アンコールの最後の曲「ショウほど素敵な商売はない」の演奏中に悲劇は起こった。リトルが昏倒したのだ。(後略)

まさに一所懸命。ステージの上で、愛する音楽を相棒と共に奏でたまま天に召されたのですから素晴らしい人生、この上もない最高の終楽章ですね。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」。ただいまは5月14日に撮影した写真を4点掲載いたしております。初夏のある日の森の様子をどうぞご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

生涯学ぶ

今日、ネットで見つけたイイ話し。

ジャズ・クラリネット奏者の北村英治「100歳まで吹くため、年下のクラシック奏者に基礎を習った」〈週刊朝日〉

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160512-00000125-sasahi-musi

(前略)そんな勉強熱心な北村に転機があった。「100歳まで吹き続けるには、基礎から学ぶ必要がある」と、50代の時に年下のクラリネット奏者、村井祐児に弟子入りし、クラシック音楽を学ぶことを決意する。

「村井先生がちょうどドイツから日本に帰ってこられて『東京芸術大学に就職しました』って言うんですよ。『それなら教えてください』と言ったら、『嫌です』って言われました(笑)。『何とかお願いします』と言ったら、『ちょっと見てみましょうか』と言ってくれたんです。最初、モーツァルトか何か教えてくれるかと思ったんですけど、それが全然違って、『蝶々(ちょうちょう)』を吹かされました(笑)。アタマの『ソミミ ファレレ』だけですよ。『発音が悪い。音が崩れている』と言われて、次のフレーズの『ドレミファソソソ』までいくのに3カ月以上掛かりました。初めは冗談じゃないと思ったんだけど、この先生を逃したら他にはいないと思ったんですよ(笑)」(後略)

『蝶々』を吹かせた若い先生も大したものだけれど、『ソミミ ファレレ』を3カ月吹いた北村英治氏も素晴らしい。是非とも100歳まで吹いて欲しいものですね。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」。ただいまは5月14日に撮影した写真を4点掲載いたしております。初夏のある日の森の様子をどうぞご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

管楽器にあって弦楽器にはないもの

このところ訳あって、仕事(本業)でコルネットを16本も発注したり、そんなことをしている中で気づいたことがありました。それは「管楽器にあって弦楽器に無いもの」。

管楽器にあって弦楽器には無いものと云えば、マウスピース、リード、ピストン、キー・・・。管楽器のことなどほとんで何も知らないのですが、今日気づいた「管楽器にあって弦楽器に無いもの」。それはシリアル番号(製造番号)。

郷秋<Gauche>が仕事で取り扱ったコルネットと愛奏するチェロからの類推でしか無いのですが、管楽器にはシリアルナンバーが刻印されているけれど、弦楽器にはそれが無い。思うに、限りなく工業製品に近い管楽器やピアノには製造番号が振られるけれど、基本的には手工芸品であるヴァイオリンやチェロには、たとえそれが量産の普及品(安物)であったとしても、製作者の名前と製作年が記されることはあっても、シリアルナンバーが刻印されることは無いようです。

いや、あるいはヤマハが作る、ほとんど工業製品のようなヴァイオリンやチェロにはシリアルナンバーが記されているかも知れませんが、自分のチェロ以外の楽器を知らない郷秋<Gauche>には知る由もありません。あっ、愛用のギターには「T-80」(45年前に8000円で買った)と云うモデル名は記されていますが、シリアルナンバーはありません。ギターはともかくとして、コルネットとチェロの最大の違い、シリアルナンバーの有無にそれぞれの楽器の歴史が凝縮されているようで面白いものだと感心した今日の郷秋<Gauche>でありました。

と云う訳で今日の一枚は、郷秋<Gauche>愛用のチェロのf字孔から裏板の内側に貼られた銘票?を見た図。名器ストラディヴァリウスを摸して(この安物にはちょっと大袈裟に過ぎるとは思いますが)1992年にドイツで作作られたチェロであることが読み取れます。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に3月26日撮影の写真を4点掲載いたしております。早春から欄春へと移りゆく森の様子をどうぞご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

弦楽五重奏版アルペジョーネ・ソナタ

ヨーロッパで高い評価を得る日本発祥の弦楽四重奏団、ロータル・ストリング・カルテット(Lotus String Quartet, Stuttgart)にチェコの名手、ミハル・カニュカが加わったアルペジョーネ・ソナタ(LIVE NOTES WWCC-7799) 。事実上消滅してしまった、ギターのようなフレットと6本の弦を持つヴィオラ・ダ・ガンバに似た楽器、アルペジョーネのためにフランツ・シューベルトが作曲したアルペジョーネ・ソナタは、現在はチェロとピアノとによって演奏されることが多いが、これはミハル・カニュカ自身によるチェロが二本の弦楽五重奏のための編曲版。

アルペジョーネ・ソナタの編曲版と云うと、ガスパール・カサドによるチェロ協奏曲を思い出すが、ミハル・カニュカによる編曲は、単にピアノによる伴奏を弦楽四重奏に編曲したものではなく、弦楽四重奏と独奏チェロとが時に一体となったより独創的なもので、つい先日聞いたクロイツェル・ソナタの弦楽五重奏版(ロータル・ストリング・カルテット+ペーター・ブック)を思い起こすような、最初からこのように書かれたのではないかと思ってしまうほどの完成度の高い編曲、そして演奏。チェロや室内楽ファンには是非ともお聴きいただきたい一枚である。

横浜の住宅地に残された里山の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」に3月21日撮影の写真を4点掲載いたしております。早春から欄春へと移りゆく森の様子をどうぞご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

サイン

これまでサイン(正しくはautographですか?)を頂くような趣味はあまりなかったのですが、今年になってから上達のための「お守り」としていただいて、楽器のケースに替えの弦と一緒に入れるようにしております。サインくださった演奏家の皆さん、ありがとうございます。ペコリ。

横浜市青葉区の里山「恩田の森」の四季の移ろいを毎週撮影し掲載している「恩田の森Now」も是非ご覧ください。只今は2月28日撮影の写真を4点掲載いたしております。春本番目前の森の様子をどうぞご覧ください。

なお、先週末の撮影・掲載は事情によりかないませんでした。今週末を楽しみにお待ちいただければ幸いです。

http://blog.goo.ne.jp/ondanomori

| « 前ページ | 次ページ » |