昨日の散歩道。

早い品種では稲穂が黄金色になっていた田んぼです。

スズメも集まってきています。(これはまだ穂が青いけど)

戻ってきたコサギたち(子育てをどこかのサギ山で終えて印旛沼に戻ってきました)

換羽真っ最中のトビ(秋は羽根が生え変わる鳥たち、なので秋は姿がボロボロに見える)

アキノタムラソウにツリガネニンジン

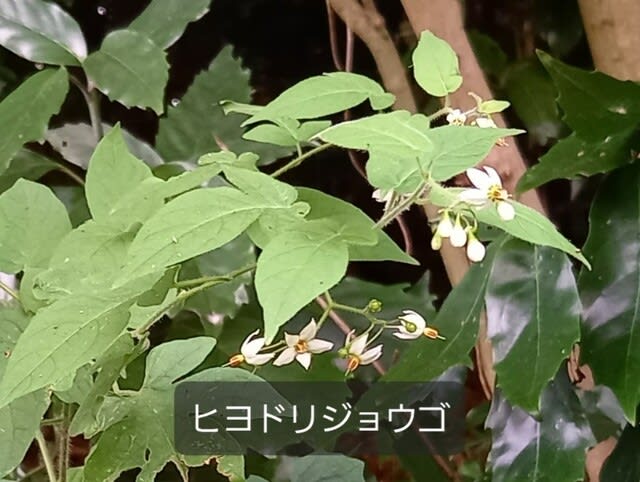

こちらは白花

晩夏から秋に咲く花

それに、ツクツクボウシの声、チョウトンボの舞。

猛暑と言っても、自然はちゃくちゃくと動いているのですね。

日の出がちょっぴり遅くなり、日の入りもちょっぴり早くなりました。

イチョウ(公孫樹、銀杏、鴨脚樹)に青い実がついています。

先日読んだ牧野富太郎の伝記「ボタニカ」の中に、小石川植物園でのイチョウ研究の話が出ていたのを思い出しました。

4月に受粉(風媒花)して、雌株の花はこれを迎え入れて後、半年近く自分の中で育み、やっと9月ごろに精子が育って晴れて受精するのだそうです。そして10月ごろになると、私たちがギンナン(銀杏)拾いをするというわけ。

平瀬作五郎という研究者が、毎日毎日青い実を取っては、その切片を顕微鏡で見続けた結果この精子が発見されたそうです。

基礎研究の地道な努力には頭が下がります。

基礎研究あっての応用的発見があり経済につながるのでが、しかし基礎研究には企業がなかなか資金を投資しません。基礎研究の研究者たちを金銭的に手厚く保護しないと、いつか日本は足元をすくわれることになるのではないでしょうか。

イチョウの木の足元には、大量の若芽が伸びていました。ここでギンナンを拾う人があまりいないらしい(私は拾ったけど)

これから自然淘汰が始まるのでしょうね。

イチョウはイチョウ植物門、イチョウ網、イチョウ目、イチョウ科、イチョウ属の唯一の種。唯一無二の特殊な植物なのです。

秋の花だと思っていた萩がもう咲き始めていました。

ユキノシタが満天の星のようにたくさん咲いていました。

ドクダミやミョウガも一緒です。

子供のころ、庭にユキノシタが植えてあり、火傷のときにつけると親に教えられましたが、幸いというか一度も使ったことはありません。

Wikipediaによれば、葉を火であぶって軟らかくしたものが、やけどやしもやけに使われ、生葉をすりおろしたしぼり汁は耳だれや中耳炎、虫刺されや湿疹につけるとあります。

この若葉を天ぷらでいただいたことはあります。

西印旛沼そばの田んぼにオシドリとキジもいます

オシドリは通常北へ移動して子育てをするのですが、ここ数年はこの辺りでも繁殖しているらしいです

きっとメスは近くで巣にいるのではないでしょうか

チュウサギは飾り羽が美しいです。すでに繁殖能力のあるサギたちは営巣しているでしょう。

田んぼそばの鉄塔のてっぺんにハシブトガラスが子育て中。

このカゴはそのために電力会社の人が設置したのでしょうか?

都会の雑踏の中の真っ黒なハシブトガラスは恐ろしく見えますが、

こうした広々とした中で見ると穏やかに見えます。

どう見ても愛にあふれる両親と子供です。

人と生き物がいい距離でいられる環境がうれしいと思いました。

だけど、年々コサギやチュウサギは減少傾向です。田んぼの餌となる生き物が減っているのかな?

その原因は何でしょう。ちょっと心配。

佐渡って花の百名山なのです。で、ドンデン山あたりをハイキングしてきました。

佐渡って金山のほかに何があるの?という認識なので、ゴールデンウィークにもかかわらず混んでいません。

おまけに、このコースは花であふれて最高でした。

ちょうどユキワリソウやキクザキイチゲが見ごろで、

カタクリやアマナ、ニリンソウなどは雑草のようにそこら中に咲いてます。

キクザキイチゲ

ユキワリソウやスミレのいろいろ

カタクリやエゾエンゴサク

念願のシラネアオイやサンカヨウ

オオイワカガミも群生してます。

他にクルマバソウ、オドリコソウ、エチゴキジムシロ、キランソウ、ヒトリシズカ、エンレイソウ、フッキソウ、クロモジ、アラゲヒョウタンボク、キケマン、ナルコユリなど。

名前がわからなかった上下2つの写真。分かりましたらお教えください。

上はユキザサ?

オオルリが鳴いていました

もちろんトキ(ペリカン目トキ科トキ属Nipponia nippon)も見学しました。

トキといえば白い鳥と思われますが、繁殖期は黒味を帯びます。それは羽が生え変わるのではなく、首のあたりから黒い粉が分泌され、それを盛んに塗りたくって化粧する結果なのだそうです。水浴び後はことに熱心に化粧するので、この雄の冠羽などは黒光りしてかっこよく、惚れ惚れしました。

雌は抱卵していて、そろそろ雛が生まれたかもしれません。

先日、西印旛沼の遊歩道を歩いていたら、小柄で愛らしい70代くらいの女性に声をかけられた。

私がカメラをぶら下げているのを見て「何を撮っているのですか?」と問われる。

「鳥、です」

「どんな鳥?」

たぶん名前を言っても知らないだろうし、どうしようと迷ったけれど、思い切って

「クイナ、です」(正確にはヒクイナですが)

「クイナ?」

案の定、小首をかしげてしまった。まるで小鳥のように。

ま、いいか。で話を変えて、どれくらい歩くのかの話をすれば、2万歩は超える距離を歩くのだそう。週一くらいはその距離をこなし、ふだんは一万歩くらいなのだとか。自然の中を歩くのが大好きなようで、ほかのルートも教えていただいた。

西印旛沼のチュウヒ(まもなく北へ飛んでいく)

「幸せよね、いい天気の中をこうして歩けるなんて」としみじみ仰る。

そのあとロシアの武力侵攻が起こるなんて考えもしなかった

おそらく後戻りできないこんな事態に遭遇して、私も心からそう思う

昨日の散歩は、思いのほか雪が積もって歩きづらく、筋肉痛でした。

田んぼが雪に埋まると小鳥が良く見えます

何に集まっているかというと

わずかに飛び出している稲穂を求めてカシラダカ

こちらではホオジロ♂♀

食べてますね

日中はどんどん気温が上がって、解けましたね、タヒバリさんたち。

冬の田んぼによくいる田のつく鳥。しかしこの頃はなかなか見られなくなりました。

鳥がいなくなるのは、餌となる虫や草や木の実が減っているからでしょう。

特に昆虫たちは激減しているらしいですね。

開発が進めば、虫も草木も鳥も小動物も住めなくなっていきます。

まわりまわって人の生活にも影響を与えることでしょう。

印旛沼の周りは、広大な田んぼが広がっていて、人なんてめったに通ってないくらいの自然があります。

冬鳥のタゲリ。田んぼによくいるケリ、ということでしょうが、ここに来ないとなかなか会えません

タシギ。長い嘴で泥の中のミミズなどを食べます

水のある田んぼをちょこちょこ歩き盛んに嘴を突っ込みます。小鳥ほどの大きさです。

タヒバリ。セキレイの仲間で冬鳥です。

夏はシベリアやアラスカ、ユーラシア大陸や北アメリカのツンドラ地帯に飛んで行くというからすごいですね。

これらの鳥たちが地球で元気に過ごせるように、日常生活でできることはしたいものです。