この旅で唯一に晴天だったのは小倉と中津を訪れた二日目のみで、晴れたら晴れたで逆光に悩まされるのですから贅沢なものです。

先日に導入をしたTZ30の逆光補正でも限界があり、しかしそれでも以前に比べればマシな状態ではあります。

前日の雨の水滴の痕がレンズについているのに気がつかないままだったという失態はありましたが、やはり青空はいいものです。

そしてタイトルに大分と銘打ちながらも始発で足を運んだ小倉は福岡県ですので、ちょっと逸脱をしてしまいました。

ちょっと前も日向路と言いながらも鹿児島県の肝付に行ったりもしましたので、その辺りと思っていただければと思います。

次は福岡とぶち上げるつもりですが目玉の対馬は長崎県ですから、ちょっと納まりがよくないのは確信犯です。

|

|

|

|

|

その小倉と言えば小倉城で、これまでは九州には新幹線で入っていましたから、まず最初にお目見えをするのがお約束でした。

自分にとっては九州の玄関口、とも言えます。

そんな小倉城は昭和に入ってからの鉄筋コンクリートで造られた天守閣ではあるのですが、やはりテンションが上がります。

四方八方から写真を撮りまくり、さながら珍しい玩具を与えられて興奮をする幼児のようでした。

近世の小倉城は毛利勝信が関ヶ原の合戦で西軍に荷担をしたことで追われた後に入った細川忠興が改修をしたことで形作られ、その細川氏が肥後熊本に移封をされたことで小笠原忠真が城主となり、幕末には第二次長州征伐の際に自ら火を付けて灰燼に帰するという哀れな末路を迎えます。

天守閣はそれ以前に火災で焼失をしており、その後に再建をされることはありませんでした。

|

|

城内は石垣あり、堀ありと変化に富んでおり、またその規模もかなり大きいです。

しかし平日の早朝ということもあってか人っ子一人おらず、まさに独り占め状態でした。

もし船橋にこれだけの城跡があればそれこそ入り浸ってしまうこと必至で、何とももったいない気がします。

灯台下暗しとでも言いますか、あまりに身近にあることで当たり前となってしまったのかもしれません。

福聚寺は小笠原忠真が創建をした小笠原氏の菩提寺で、小倉小笠原氏の240年間をともに歩んできました。

幕末に戦火で諸堂の多くを失いましたが、本堂などは当時のものが遺されています。

説明板があったのでこちらが正面かと思っていたのですが、どうやら裏手だったようです。

|

|

菩提寺ですから藩主の墓所も当然のようにあるのですが、残念なことに今は非公開とのことです。

20年以上前には自由に入れたようですが、いろいろとあったのでしょう。

入ろうと思えば入れないことはないハードルではありましたが、それをやってしまえば犯罪ですので大人しく帰ってきました。

|

|

大分に戻っての中津でまず出迎えてくれたのは、中津藩の下級武士の出である福澤諭吉です。

自分にとっての中津は中津城でしかないのですが、地元ではむしろ福澤諭吉の存在感の方が圧倒的にあるようです。

地元出身、とは言いながらも生まれたのは大阪ですが、それでも中津では一番の名士なのでしょう。

|

|

すぐにでも中津城に行きたい気持ちを抑えつつ、その途中にある寺にまず足を運びました。

最初は赤壁で有名な合元寺で、ちょっとペンキっぽさがありながらも周りとは異質な雰囲気を醸し出しています。

城井谷を治めていた宇都宮鎮房は伊予への転封を拒んだために豊前中津に封ぜられた黒田氏の配下に組み入れられましたが、反抗の構えを崩さなかったために黒田長政に謀殺をされ、その際に合元寺には宇都宮氏の家臣が籠もっていましたが全員が討ち取られてしまいました。

そのときに壁に飛んだ鮮血がいくら洗っても塗り替えても消えなかったために、赤色で塗りつぶしたと言われています。

円応寺は河童寺として有名です。

河童の墓があるらしく、完全に専門外ですがせっかくですので寄ってみました。

檀家さんからしたら河童ってどうなんだろうとは思いつつも、中津の観光名所になっていますので悪い気はしていないかもしれません。

|

|

河童の墓ではありますが、見た目は普通の墓と何ら変わりはありません。

江戸時代に住職が河童に戒名を与えたことで、恩返しに寺を火災から守ってくれたとのことです。

その河童は三匹で、よって墓の前には三種類の戒名の書かれた卒塔婆が立てかけてありました。

ちなみに墓の前が水たまりになっているのは河童だからではなく、前日の雨の名残でしかないことは言うまでもありません。

いよいよ中津城です。

黒田孝高が築いた中津城は関ヶ原の合戦の勲功で黒田氏が筑前名島に加増転封された後は細川忠興が入り、その細川氏が肥後熊本に移ったことで小笠原氏が中津藩を興しますが5代で無嗣改易となり、丹後宮津から奥平昌成が移封をされて9代を経て幕末を迎えました。

2年ほど前に奥平氏の子孫が営む企業から埼玉の企業に模擬天守が売却をされたことが話題になりましたが、特に問題などは起きていないようです。

|

|

|

その模擬天守は堀にせり出したような造りとなっており、ちょっと珍しい感じです。

堀には海水が引き入れられていますので、海城としての性格を持っているとのことです。

ただこの模擬天守は史実に忠実に復元をされたものではなく観光用に他の城の天守閣を模倣して鉄筋コンクリートで造られましたので、資料的な価値はありません。

そもそも中津城に天守閣があったかどうかは議論のあるところらしく、おそらくは無かったであろうというのが大勢のようです。

|

|

|

こちらは模擬天守に連なる大鞁櫓で、城主の馬具等を格納するところとの説明書きがありました。

ただ模擬天守と同様に再建をされたものですから、当時にそういった性格を持ち合わせていたかどうかは不明です。

五重五階の模擬天守に対して二重二階とやや小ぶりですが、両者がいいバランスで連なっていますので観光用としては大成功でしょう。

黒塗りの板壁がいい味を出しています。

城内には三斎池がありますが、これは細川忠興の号にちなんでいます。

忠興は城の水不足を補うために近くの川から水を引く大工事を行い、その水を貯めたのがこの三斎池とのことです。

現在は上水道を用いていますし噴水などもありますので、やや趣きに欠ける感じがありました。

|

|

|

城内には三つの神社があります。

奥平神社は奥平氏の中興の祖である貞能、信昌、家昌を祀ったものです。

また城井神社は先に書いた黒田氏に謀殺をされた宇都宮鎮房が祭神で、祟りを怖れた長政が祀ったとは説明板でした。

その脇にある扇城神社は合元寺で討ち死にをした宇都宮氏の家臣が祀られており、主君の側で眠っているということなのでしょう。

写真は左から奥平神社、城井神社、扇城神社です。

中津城を後にして向かったのは自性寺で、奥平氏の菩提寺です。

そうなれば藩主の墓所もあるのではないかと期待をしたのですが、残念ながらありませんでした。

奥平氏は江戸の清光院を墓所としており、中津にはどうやらないようです。

|

|

その代わりというわけでもないのでしょうが、ここにも河童の墓がありました。

よほどに豊前は河童にとって住みやすい土地だったのでしょう。

イタズラをしていた河童を住職が改心をさせたとのことで、河童が書いた詫び状が寺には遺されているそうです。

浄安寺は小笠原長継の菩提を弔うために、長男の政直が建立をしたと伝えられています。

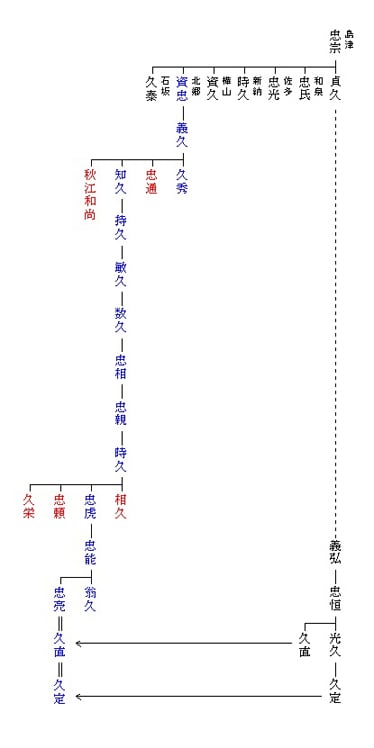

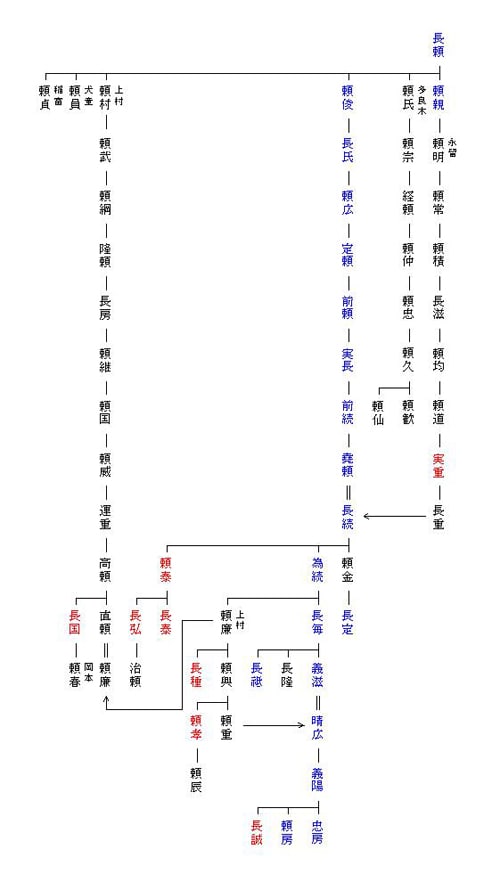

長継は小笠原中津藩の初代の長次の曾祖父である貞慶の従兄弟であり、政直は祖父の秀政の又従兄弟という近いようで遠い存在ですので、ちょっと不思議な感じがあります。

一族のつてを辿って中津に在したのかもしれませんが、詳しいことはよく分かりません。

最後は福澤諭吉の旧宅です。

ちょっとした観光名所になっているらしく、平日ながらも観光バスが留まっていました。

たまたま前を通りかかったので写真を撮ったのですが、中津は興味外の諭吉で始まり諭吉で終わるのですから皮肉なものです。

【2012年6月 大分の旅】

雨と城の大分

雨と城の大分 旅程篇

雨と城の大分 旅情篇

雨と城の大分 史跡巡り篇 竹田の巻

雨と城の大分 史跡巡り篇 津久見、佐伯、臼杵の巻

雨と城の大分 史跡巡り篇 大分の巻

雨と城の大分 史跡巡り篇 暘谷、杵築の巻

雨と城の大分 グルメ篇

雨と城の大分 スイーツ篇

雨と城の大分 おみやげ篇