6月の「食と命の教室」、前日発熱で2人お休み。暑い日が続いているので体力も低下しますよね~ 。

。

さて、高柳家は昨日は取引先の幼稚園との田んぼの草取り、明日は取引先との田んぼの草取りということで、この教室を中心に3日連続のイベントで大変そう。

また、「もっとみんなの意見を聞きましょう」という話になり、今回はみなさんのご意見やお話をよく聞く会で、参加者もいろんなお話をしてくれました。

午前は北アカリの収穫。お昼はいつもの野菜になんとカレーもついて贅沢

そして今年はゴマとヒマワリが上手く発芽しなかったので、「田んぼでもやるか」という事で、急遽田んぼの草取りに。

高柳さんの田んぼは紙マルチをはっているので、紙がはっていない田んぼの畔近くのみ草が結構でているので、その畔近辺の草をみんなで取りました。

田んぼは気持ち良かったけど、午後から晴れたので暑かった

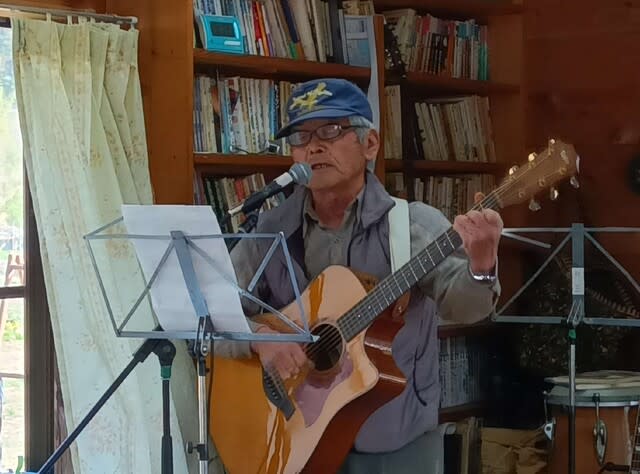

一仕事終えた後はお話タイム。梅雨の時期なのでこの時期は「伝統的な日本建築」のお話。

今の家は西欧の考えを取り入れ、科学的ということで「構造計算」をし、「建築基準法」に沿った家作りが法律で定められています。また、エコということで外断熱が主流ですし、基礎はベタ基礎など。

一方で、昔の家は通気性を重視し木を中心とした家作り。乾燥して木があまり無く石作りが基本の西欧とはそもそも環境が違うわけです。

また、法隆寺が1000年持つように、高柳さん達、一般庶民も、家を建てる場合は、150~200年持つことを基本としたいたそう。だから6代、7代、8代と住んで、家が壊れてきた時の当主が「番」ということで、家を建て替えるわけです。

そして、今のように〇〇ホームの家、というのではなく、棟梁と施主が人三脚で、棟梁から指示出された木材を施主が自分の山から切り出し、木材にし、電気屋や建具屋なども棟梁の指示に従ってすべて施主が手配するのが当たり前だったとのこと。

高柳さんも棟梁に言われた木材を自分の山に行って切り出すだけでも半年、それを製材所に持ち込んで柱や板にしてもらい、それをまた家に持ってきて乾燥させるのに1年と、準備だけでも1年半かかっているようです。

そんなこんなで家が出来上がるのは5年ぐらいかかったそう。

「こういった家作りは俺らの代で終わりだな。大工も昔は親方から伝承された経験の技だったが、今はマニュアル化で昔のような大工や職人はもうほとんどいない。何代もの経験が積み重なってきた技は1度消えたら元に戻らない。悲しいというか残念というか」

毎年お聞きしているお話ですが、ほんと、昔と今は違いますよね~。コンビニエンスだけど何か大事なものが無くしている。面倒だけで家の木材は施主が自給し、建っていく過程にも携わっていたわけで、家作りも150年、200年持つ家を作る。

高柳さんが「家が30年保証とか今は言うけど、たった30年しか保証されない家って何なんだろうな?」という発言が、今の家の「1代住むのが当たり前、建て替えるのが当たり前」とは全く発想が違いますよね~。

そんな教室が終わった後、なんと今年の参加者のうち3人が来年の申し込みを 。これにて来年度はキャンセル待ちとなりました。最近、複数年通う人が増えてきたのは時代の変化なのかな~?

。これにて来年度はキャンセル待ちとなりました。最近、複数年通う人が増えてきたのは時代の変化なのかな~?

」なんて言ったり。田んぼで大はしゃぎし、泥んこになっているのを親御さんから喜ばれている幸せそうな可愛い子供たち。そんな子供たちもやがて親から無条件に愛情を注がれる時期を過ぎ、学校の勉強を中心の生活になっていくんですよね~。

」なんて言ったり。田んぼで大はしゃぎし、泥んこになっているのを親御さんから喜ばれている幸せそうな可愛い子供たち。そんな子供たちもやがて親から無条件に愛情を注がれる時期を過ぎ、学校の勉強を中心の生活になっていくんですよね~。

。来週はもうちょっと釣れるといいな~。

。来週はもうちょっと釣れるといいな~。

」という事で、野ざらし堆肥の見学へレッツ・ゴー

」という事で、野ざらし堆肥の見学へレッツ・ゴー