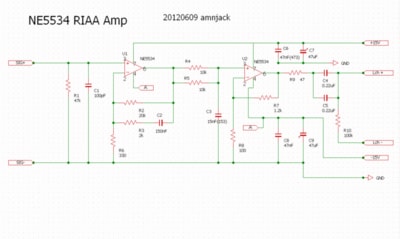

大ドジもあったけど,一気に試聴までこぎ着けました。RIAAアンプ。

以下,経過

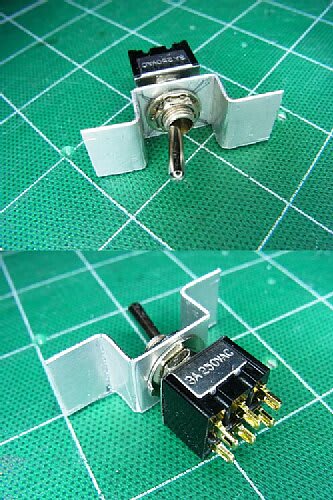

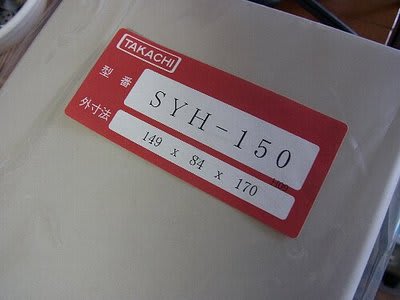

トグルスイッチはこんな風にへこませて,表からねじが見えなくします。

こんな風になるわけ。これが今回の工夫!っていい気になって天板を貼り付けて,はたと気が付いた。

??

皿ねじを差し込まないうちに貼り付けちゃった!

もうあとの祭り,仕方なしにせっかく綺麗な天板にねじ穴を8ヶ所も開ける羽目に。何とか,負け惜しみで,トラスねじにしましたが・・・・・・

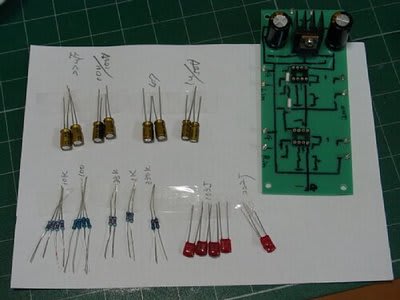

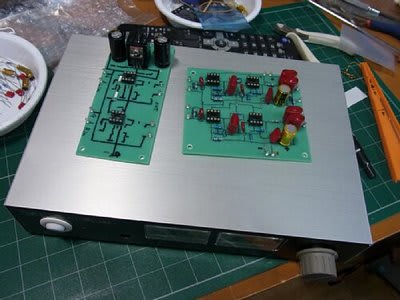

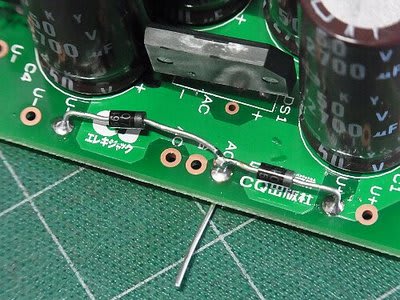

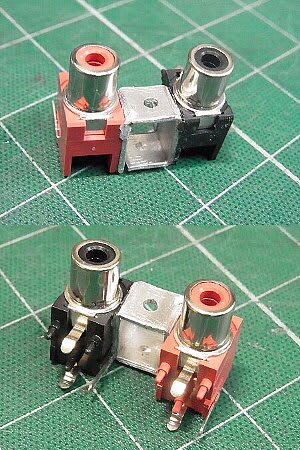

あとは,基板の取り付けと配線。

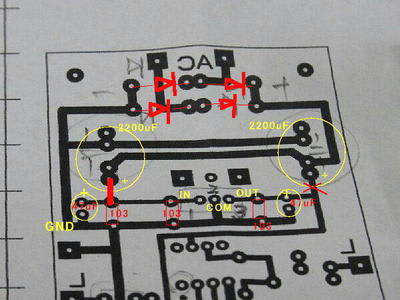

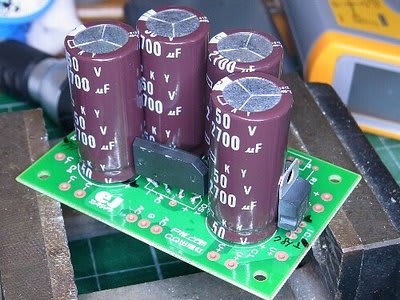

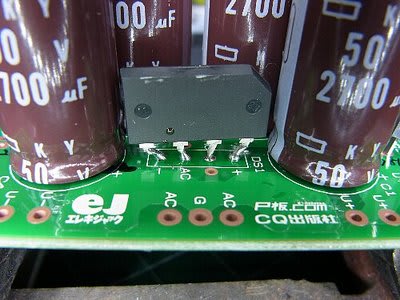

インレットはノイズフィルターつきに。トランスからは±17Vを取り出し整流平滑基板へ。

ここで,±15Vにして・・・・・・・・

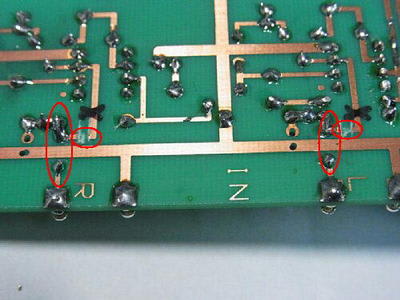

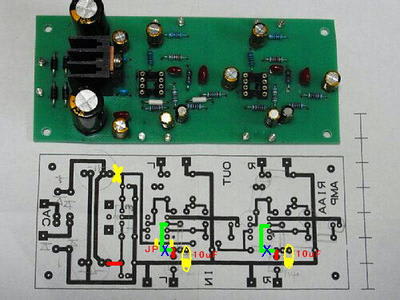

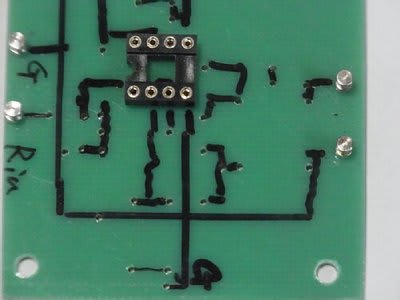

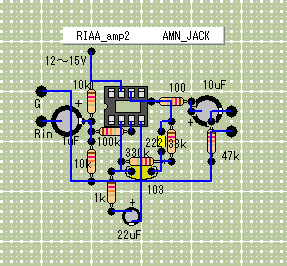

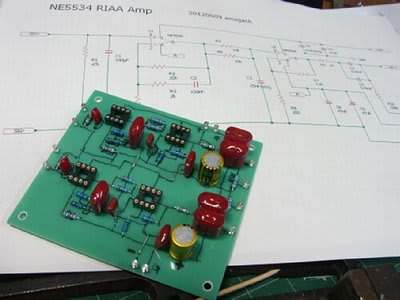

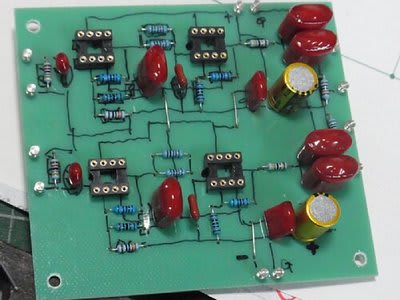

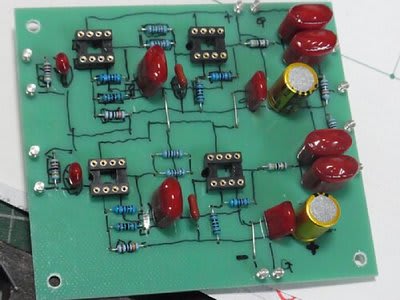

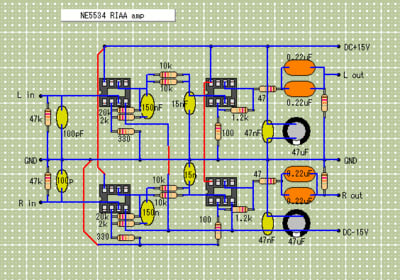

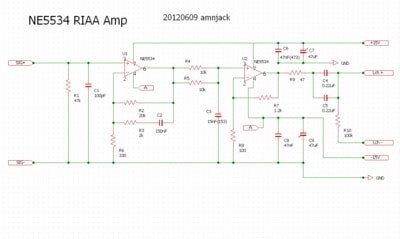

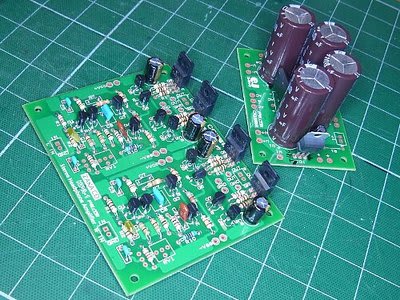

RIAAアンプ基板。信号線はシールドタイプにしました。

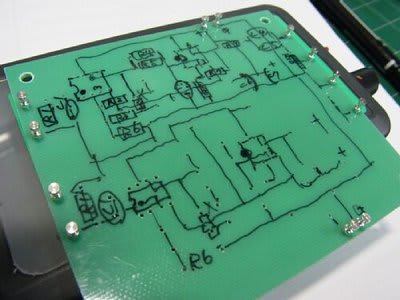

やっぱり,落書きが汚く見えますね。消せば良かった!

電源ON。異常なし!

さっそく試聴しましょう。

ありゃあ・・・・・・ 盛大にハムが乗ります!!

RIAAアンプからパワーアンプまでの配線を短いものに変えて,,

プレーターからはアース線が出ているので,これをどこかに落として・・・

とりあえず,ここに落としたら,ハムはなくなりました。

若干カートリッジシェルとユニバーサルアームの接触部分が悪いのか,時々小さなハムがでるときがあります。・・・・・・・別なカートリッジ(シェル)に取り替えてみたら・・・・収まりました。何せ,古いから・・・・もう少し細かなお掃除が必要のようです。

無水アルコールで拭けば多少はいいかな・・・

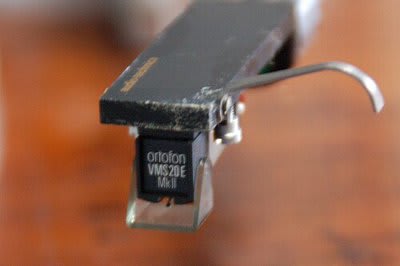

こっちのカートリッジもまあ,音がいいです。270C。

オルトホンの針って今手に入るのかな??

パワーアンプは,LUXのLXA-OT1

http://moon.ap.teacup.com/who_taro/732.html

試聴版は

でしたぁ~・・・・古いなあ。裏表聴いて,まあ,破綻ないことを確認。

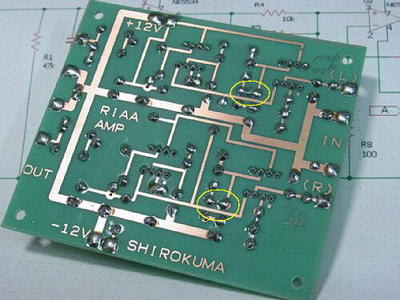

最後に,アースの処理。適当なねじを差し込んで・・・・

シャーシーアースのポイントはここにしました。中は,まだ変えられます。しばらく聞き込んでいい場所を探します。

とりあえず,完成。

以下,経過

トグルスイッチはこんな風にへこませて,表からねじが見えなくします。

こんな風になるわけ。これが今回の工夫!っていい気になって天板を貼り付けて,はたと気が付いた。

??

皿ねじを差し込まないうちに貼り付けちゃった!

もうあとの祭り,仕方なしにせっかく綺麗な天板にねじ穴を8ヶ所も開ける羽目に。何とか,負け惜しみで,トラスねじにしましたが・・・・・・

あとは,基板の取り付けと配線。

インレットはノイズフィルターつきに。トランスからは±17Vを取り出し整流平滑基板へ。

ここで,±15Vにして・・・・・・・・

RIAAアンプ基板。信号線はシールドタイプにしました。

やっぱり,落書きが汚く見えますね。消せば良かった!

電源ON。異常なし!

さっそく試聴しましょう。

ありゃあ・・・・・・ 盛大にハムが乗ります!!

RIAAアンプからパワーアンプまでの配線を短いものに変えて,,

プレーターからはアース線が出ているので,これをどこかに落として・・・

とりあえず,ここに落としたら,ハムはなくなりました。

若干カートリッジシェルとユニバーサルアームの接触部分が悪いのか,時々小さなハムがでるときがあります。・・・・・・・別なカートリッジ(シェル)に取り替えてみたら・・・・収まりました。何せ,古いから・・・・もう少し細かなお掃除が必要のようです。

無水アルコールで拭けば多少はいいかな・・・

こっちのカートリッジもまあ,音がいいです。270C。

オルトホンの針って今手に入るのかな??

パワーアンプは,LUXのLXA-OT1

http://moon.ap.teacup.com/who_taro/732.html

試聴版は

でしたぁ~・・・・古いなあ。裏表聴いて,まあ,破綻ないことを確認。

最後に,アースの処理。適当なねじを差し込んで・・・・

シャーシーアースのポイントはここにしました。中は,まだ変えられます。しばらく聞き込んでいい場所を探します。

とりあえず,完成。