所用で 9ヶ月ぶりの遠出☆ 横浜まで行ってきました。

人が 何しろ 多い!

みんな コロナのこと 忘れてるの? と思ってしまった・・(汗)

久しぶりに 下界に降りてきた 仙人って こんな気分かな?

確かに 世の中 動いているんですね~

2020年6月に 新装開業成った 「JR横浜タワー」ビル

横浜駅自体は 以前と 大きく変わった感じは しないけれど

周辺も含め 店舗などが 大分変っていて、記憶を頼りに

人の流れを 避けながら あちこちウロウロ・・・

構内の中央通路の真ん中に 「赤い靴はいてた女の子像」

待ち合わせ場所の小さめの目印(?) 誰が置いたのか ぬいぐるみが・・

「山下公園」の像 と 同型

世の中の活気を 実感して、生活意識が 少し 変わった(カナ?)

それにしても、9ヶ月ぶりの人の波に・・きょうは 疲れました~

夕方 西の空が 少し焼けて・・癒された

でも 予報だと、明日は らしい・・

らしい・・

初詣

今年は、干支に因んだ神社に 新年のご挨拶☆

京急「戸部」駅から歩いて ものの6~7分。

住宅街の中にある こじんまりした神社ですが、

鳥居を入った所から社殿まで 参拝者の列が続いています。

「戸部杉山神社」

祭神:大己貴命(大国主命)

創建:伝 652(白雉3)年

武蔵国を開拓した杉山一族が、出雲大社より 分霊を勧請したと

伝わる古社です。 延喜式に記載されている 高い格式の「式内社」。

社殿は、1956(昭和31)年に再建された 鉄筋コンクリート造り。

御神木

境内社

五社殿 聖徳太子殿

* 祭神 大己貴命と ネズミ *

大己貴命(オオナムチノミコト)が 須勢理毘売(スセリヒメ)を娶ろうとしたとき、

ヒメの父親 素戔嗚尊(スサノオノミコト)から 幾つかの難題を課せられました。

その一つに、野原に放った鏑矢を拾ってくるという 試練がありました。

大己貴命が野原に入ると、素戔嗚尊が放った火が燃え広がり、 炎の中に

閉じ込められてしまいました。その時現われたネズミが 地面に穴を掘る

呪文を教え、大己貴命は 穴に逃げ込んで 難を逃れることができました。

また 野原に放たれた鏑矢も ネズミが 探し出してくれたので、

大己貴命は 無事にその難題を 果たすことができました とさ。

以来 ネズミは、大黒様のお使いとされています。

参道の左右に 小槌を手にした 一対のネズミの石像。

2002(平成14)年 創建1,350年を記念して 建立されたもので、

女性は左の、男性は右の像を 台座ごと回して願掛けすると

願いが叶うという 仕掛けがおもしろい!

狛犬ならぬ 珍しい ‘狛ネズミ’が 評判となり、近年 人気急上昇だそう。

参拝の列が、まだ途切れなく 続いています。

今日は 風もなく、 少し寒さが和らぎました。

それにしても、すっかり冬らしく なりましたね!

所用で 横浜に出た序に、冬の気分を味わおうと

赤レンガ倉庫広場の X'mas marketを 覗いてみました。

曇りがちな平日の午後とあって、人出は まぁそこそこ。

人混みがニガテな ‘猫’ でも、これくらいなら 大丈夫☆

ツリーのオーナメントや スノードームを売るお店が 少しあったけれど、

殆どは 同じような食べ物や飲み物のお店ばかりで ちょっとガッカリ

もっといろいろな X'masグッズが 見られるかと思った・・・

でも、

お店の屋根の上の クリスマス装飾は 楽しめます!

お菓子を配るサンタさんは 子供たちに大人気です。

暗くなって 照明が点灯する頃には、いい雰囲気になるのでしょうね~☆

1973(昭和8)年に開場した 敷地総面積168,227㎡の

「横浜市中央卸売市場南部市場」

(紹介パネルより拝借した画像)

2015(平成27)年 3月末で廃止され、その跡地の一部を整備し

2019(令和元)年 9月20日 ‘賑わいを創出する「食」のエリア’として

「ブランチ横浜南部市場・食の専門店街」が開場しました。

野次馬を自認する‘猫’としては、一度は行ってみなくちゃ!

と いうワケで、お散歩がてら・・

JR根岸線「新杉田」駅から 金沢シーサイドライン(無人運転モノレール)に

乗り換えて、2駅めの「南部市場」駅で下車すると、

目の前に

「ブランチ横浜南部市場」

並んで、「食の専門店街」

今日は 車ではないので、生ものや重いものは 買わずに・・

ぐるりとひと巡りして まずは市場調査☆

ウィークデーなのに、結構な人出で 賑わっています。

こういう所へ来ると、必ず 何か買いたくなっちゃう‘猫’

まだ 準備中らしい所もあるけれど、

開いている店舗を 一軒一軒覗いてみながら、あら 安いヮ と

ついつい いろいろ買ってしまった・・・

休憩しようと思えど、どこも お客さんでいっぱい

では、広場のベンチで ひと休みして

食品のお店だけでなく、ドラッグストア・百均・大型スーパーや郵便局 等々

一日 買い物が楽しめそうな場所でした

太極拳交流会の帰り道、雨も どうやら上がったので

会場近くを ちょっとだけ散策しました☆

「横浜公園」を抜けていくと、割れんばかりの大歓声!

「横浜スタジアム」で DeNA×楽天の試合のよう・・

打撃戦かな?

盛り上がっている様子が 外まで伝わってきます。

「日本大通り」

イチョウ並木が すっかり色濃くなりましたね~

バラの季節も終わって、落ち着いた雰囲気の ハマの週末☆

色とりどりのユリの花が あちらこちらに

ぶらぶら歩いて・・

「山下公園」

少しだけ ハマの雰囲気を 楽しんできました~

「横浜公園」から港へ続く「日本大通り」は、開放的で

いつ来ても 季節の花々に彩られた 素敵な場所です。

チューリップ・ネモフィラ・リナリア・ラナンキュラス・・

「横浜ガーデンネックレス2019」が始まっているようです。

バラの花が登場する頃に また来てみましょう~

明治から昭和初期にかけて、横浜が勢いよく成長していった

時代の建物が残る関内辺りを、ぶら~りぶら~り☆

「旧英国七番館」

横浜の外国人居留地の面影を伝える洋風建築で、関東大震災以前の

外国商館で 唯一現存する建物。 1922(大正11)年 築

市の歴史的建造物に認定されています。

「横浜開港資料館」

幕末開港期から昭和初期までの 横浜の歴史資料約20万点を収蔵。

旧館は 英国総領事館として、1972(昭和47)年まで使用されていました。

1931(昭和6)年 築

「横浜開港広場」

1854(安政元)年 日米和親条約が調印された場所。

現在は、噴水のある市民憩いの公園になっています。

広場の片隅に

鋳鉄製 11ポンドカノン砲

口径11.5cm 全長282.5cm

旧居留地90番地の地中から見つけ出された 3門のうちの1門で、

オランダ 東インド会社所有の船の備砲であったといいます。

「横浜海岸教会」

我が国最初のプロテスタント教会につながる 由緒ある教会堂で

鐘塔の屋根の庇と塔の庇が 重畳するなど、個性的な造形が特徴。

現在の建物は 1933(昭和8)年に再建されたものですが、

1875(明治8)年鋳造の鐘を 今も鳴り響かせています。

市の歴史的建造物に認定されています。

「旧横浜市外電話局」

戦前 逓信省営繕組織の設計による建物。 1929(昭和4)年 築

外観は タイル張りと一部石造りのシンプルな造形ですが、一階のアーチの

窓列や コーニス(建物最上部にある 突出した装飾的な水平帯)などが特徴的。

現在は 横浜市発展記念館・横浜ユーラシア文化館になっています。

「旧居留地消防隊地下貯水槽遺構」 「消防救急発祥之地」碑

1871年~1899年 此処を本拠地とした居留地消防隊の消火用貯水槽。

その後も 1914(大正3)年に我が国初の消防車、1933(昭和8)年に救急車が

配置されるなど、日本における近代消防ゆかりの地となっています。

貯水槽内部の様子

(説明パネルより)

居留地の時代から 1972(昭和47)年まで使われていました。

内部は イギリス積レンガの間仕切りで4室に仕切られ、今でも

地下水の流入によって、常時貯水されているそうです。

日本の近代黎明期における横浜の有様を ちょっぴり垣間見た散策でした。

所用で横浜へ出たので、昼食がてら MM21辺りを少しだけぶら~り☆

今日の横浜、日中の天気は 言うまでもなく

気温 32℃ 湿度 74% ですって

風はあるけれど、照り返しの陽射しが強いので

できるだけ 日蔭や土の道を拾いながら・・

中央広場には、アジサイ・ユリ・ヤナギハナガサ・エキナセア etc.

陽差しが強くて 可哀そう・・・

スカッと夏空のような晴天が続いて、嬉しいですね!

今日は、「京急富岡」駅から 気ままにぶら~りと。

豊かな緑陰の遊歩道を 気持ちよく歩いて・・

「ふなだまり公園」

昔は この辺りが海岸線だったといいますが、埋め立てられ マンションが

建ち並んでいます。 以前 漁港だった入り江が残され、汽水域として

ハゼやクロダイなどの釣りや 磯遊びの場になっています。

これから訪ねる「富岡八幡宮」の「祇園舟神事」が、7月に此処で行われます。

拝借画像

車道を挟んで向かい側の「富岡八幡公園」の中へ入って行くと

鮮やかな朱塗りの大鳥居が現れました。

嘗ては 鳥居の下がすぐ砂浜で、神事の祇園舟は 直接ここから出たそうです。

このすぐ近くに「田沼」と書かれた大きな表札の邸宅があります。市内初の

日本人経営の学校「元街女学校」の創設者で、磯子にある「横浜学園」を

創設した 田沼太右衛門氏一族のお住まいだそうですが、個人のお宅なので

撮影は控えました。 大きな木が何本も茂る大邸宅とお見受けしました。

鳥居の下に 狛犬さん

(天保六年の刻銘)

「料亭 金波楼跡」

傍らに、石柱の一部と思しきものが 横たわっています。

説明が無いのでわかりませんが、金波楼の遺構の一部なのでしょうか??

嘗て 景勝地・保養地として名高い富岡の地を訪れる人々のために、

1986(明治19)年 地元民の出資などにより、日本初の株式会社組織の

割烹旅館が誕生しました。 木造二階建てで 海水を引き込んだ生簀の

活魚料理が評判でしたが、関東大震災で倒壊、廃業してしまいました。

緩やかな石段を上り 境内へ。

「富岡八幡宮」

6年前に 此処を訪れ、ご紹介したことがあったので

神社の由緒などは 割愛させていただきますね。

主祭神:八幡大神

(応神天皇・神功皇后・比売大神)

蛭子神(恵比寿さま)

天照大神

拝殿に向かうと、ちょうど結婚式の最中でした。

そういえば、今日は 大安でしたね~

邪魔しないように そおっとお参りしました。

石段の傍に 紫陽花が綺麗に咲いていました☆

若いお二人さん、どうぞ末永くお幸せにね!

「称名寺」の広い境内には、大きな木がたくさんあります。

緑の葉を繁らせ 両手を大きく広げて 包み込んでくれるようで、

不思議なことに とても優しく寛いだ気持ちになれるのです。

例えば;

ケヤキ

境内の中央に どっしりと枝を広げて立っている大木。

木の下のベンチには、いつも誰かが寛いでいます。

形も美しいなぁ

カイジュ(楷樹)

以前 ご紹介したので、説明は割愛します。

「湯島聖堂」の楷樹も ご紹介したことがありましたね。

カンレンボク(旱蓮木)

別名:キジュ(喜樹)

大船植物園に立派な大木がありました。今もあるのかしら。

此処の木は スマートバディですね。

カエデ(楓)

謡曲『六浦』に所縁の青葉楓。 秋になっても紅葉しない楓だそうです。

謂れを知ると、何か愛しくなります。

傍らにこんな立札があります。

謡曲『六浦』と青葉楓

謡曲『六浦(むつら)』は、梅・松・藤・柳等を人格化し、草木の精として扱った曲の1つです。

京の僧が称名寺を訪れて、山々の楓は紅葉の盛りなのに 本堂前の楓が一葉も紅葉して

いないのを不審に思うと、風の精が現れて、昔 鎌倉の中納言為相(ためすけ)卿が、

山々の紅葉はまだなのに この楓だけが紅葉しているので 『いかにして この一本に

時雨けん 山に先立つ 庭のもみじ葉』と詠むと、楓は非常に光栄に思い 『功成り名遂

げて身退くは天の道』の古句に倣い その後は紅葉せず常緑樹となったこと、草木には

みな心があることを語り、僧に仏法を説くよう頼み 木の間の月に紛れて消え去ります。

新植された青葉楓の幼木の長寿を祈ります。 謡曲史跡保存会

イチョウ(銀杏)

境内には 銀杏の大木が何本もあります。

秋になると 一斉に黄葉し、やがて落ち葉が 境内を一面

黄金色に染める様は、大変に見応えのある光景です。

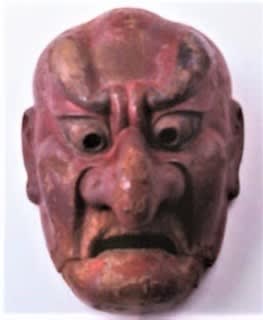

2011(平成23)年より5年間に亘り行われてきた 絹本著色 十二神将像の

修理完成を記念し、「金沢文庫」で 特別展示が開催されています。

人出が増えるG.Wの前に 見学に行ってきました。

「称名寺」所蔵の十二神将像は 鎌倉時代に描かれたものと推測されていて、

一幅一像ずつ十二福に分けて描かれた 非常に珍しいもののようです。

全幅揃っての展示は じつに14年ぶりとか。 ワクワク

十二神将は、陰陽五行説に従い 方位や季節の循環によって緑・黄・赤・白・

青色に塗り分けられ、それぞれの眷属 十二支の動物が描かれています。

寅神将→春・東・緑

辰神将→土用・中央・黄

巳・午神将→夏・南・赤

未神将→土用・中央・黄

申・酉神将→秋・西・白(淡橙)

戌神将→土用・中央・黄

亥・子神将→冬・北・青

丑神将→土用・中央・黄

戌神将像 丑神将像

頭上に載せた動物の冠や顔の色からも、どの神かが分かります。

丑神将像 午神将像

(いずれもポスターなどの画像)

過去にも 1852(嘉永5)年・1929(昭和4)年に修理が行われていますが、

今回の修理によって新たに判明したことや、近隣寺院の資料との共通点も

詳しく解説されています。 また『灌頂堂具足注文』(国宝)などの資料から、

これら十二神将像の制作意図・用途についての考察も解説されています。

今回の修理のための解体時に判明した「裏彩色」の技法で描かれている

ことや「群青」という非常に高価な絵具が表裏に用いられていること

などから、多額の費用をかけた特別製であることが窺えるといいます。

これらのことから、例えば 方位の守護神として 当時幕府が非常に

畏れ続けた蒙古再襲来から国を守る為という意図も考えらえる等々、

なかなか興味深い内容で 面白く見学しました。

金沢文庫で開催されている「運慶 鎌倉幕府と霊験伝説」展

梵天立像(愛知・瀧山寺)

伝運慶・湛慶 作

聖観音・帝釈天とともに三尊像を構成している。

1201(正治3)年 源頼朝三回忌供養に 式部僧都 寛伝が発願。

木造彩色 像高 106.5cm 重要文化財

2011年に当館で開催された前回に続き、今回も楽しみにしていました。

折に触れ 「金沢文庫」には何度か足を運んでいますが、

さすがの慶派人気! いつもよりたくさんの人が来ています。

でも、東博の大混雑に比べれば・・

好きな御像の前で 間近に鑑賞することができました。

以前 訪れたことのある横浜や横須賀市内のお寺の仏像や、実際に

拝観したことのある仏像には、やはり格別の親近感が湧きますね。

(撮影不可なので、いずれもリーフレットの写真ですが)

十二神将立像(の内の巳神)

横須賀・曹源寺

木造彩色玉眼十二躯 像高 67.8~91.4cm 重要文化財

十二支に因んだ御像がずらり並んでいて、圧巻!

舞楽面

抜頭面 陵王面

横浜・瀬戸神社

木製彩色 面高(縦) 32.2cm(抜頭面) 32.4cm(陵王面)

抜頭面は内部の銘文から、1219(建保7)年 運慶が夢想により制作し

北条政子が寄進したものと判明。重要文化財

阿弥陀如来立像

鎌倉・光触寺

伝運慶作

木造漆箔玉眼 像高 97.0cm 重要文化財

大日如来像

静岡・修善寺

実慶(運慶の兄弟弟子)作

1210(承元4)年 源頼家供養のため 夫人発願により制作。

木造漆箔玉眼 像高 103.6cm 重要文化財

大日如来坐像

栃木・光得寺

足利義兼の発願で、運慶作の可能性が高いといわれます。

厨子入りの御像ですが、今回の展示は御像のみ。

木造漆箔 像高 31.3cm 重要文化財

‘猫’のイチオシは これ☆

大威徳明王像

横浜・光明院

運慶作

木造彩色玉眼 像高 21.1cm 重要文化財

もとは六面六臂六足で水牛の台座に跨った姿であったという。

頭髪・着衣に截金(きりがね)が施されている。

2007(平成19)年に取り出された奥書により、1216(建保4)年

源頼家・実朝の養育係を務めた源氏大弐殿(大弐局)の発願で

大日如来・愛染明王・大威徳明王の三体を運慶が造像と判明。

運慶最晩年の作。

大威徳種子・梵字三身真言・梵字愛染真言・梵字千手陀羅尼奥書

ほかにも、静岡・願成就院の「五輪塔形銘札(国宝)」や横浜・称名寺の

「讃仏乗抄」等多数の文物(国宝)、静岡・瑞林寺の「地蔵菩薩坐像(重文)」、

横須賀・浄楽寺の「月輪形銘札(重文)」など 全40余点が展示されています。

大規模な改修工事が進められている京急「金沢八景」駅。

以前この駅裏にあった茅葺屋根の建物(旧「円通寺」客殿)は、

現在 この工事のため 撤去されていますが・・

1600(慶長5)年 徳川家康公が江戸へ赴く途中で「円通寺」に立ち寄った際、

境内裏山からの金沢八景の美観を大層気に入り、それを聞いた二代秀忠公の命で

そこに御殿建立の準備をしていたところ 家康公が逝去したため、社殿を建てて

東照大権現を祀ったことから、この山は「権現山」と呼ばれています。

今日は シティガイドさんの先導で、この「権現山」とその西側に嘗て天照大神を

祀った大神宮があった「お伊勢山」を歩いて、名残りの紅葉を楽しむことに☆

山とはいえ、最も高い「お伊勢山」でも標高は 67.7m。 ラク勝でしょう~

駅裏の 「え、こんな所から!?」というような細い上り道から、緑の中へ。

この辺りの叢林は市の天然記念物に、また特別緑地保全地区になっています。

アップダウンの途中には、平坦で歩きやすい所も。

木々が鬱蒼と茂って 眺望は・・・

けれども、随所に素晴らしい紅葉

上ったり下ったりを繰り返してぐるぐると歩き回り、道標もないため

どこが「権現山」で どこが「お伊勢山」か、独りだと迷子は必定 (笑)

ゆくゆくは道が整備され柵なども設置されて もっと歩きやすく

なるでしょうが、足元がほぼ垂直の崖という所もあったりして

最初の思惑通り ラク勝とは いかなかったナ

ちょっぴり山気分が味わえて、とっても楽しかったデス!

「日本大通り」のイチョウ並木が 黄葉しています

神奈川県庁

ふり返って・・

「シルクセンター」前の「絹と女」像も、黄金の帳に

すっぽりと 包まれてしまいました。

1969(昭和44)年 センター開館十周年を記念して建立されました。

制作者は、彫刻家 安田周三郎氏(1906-1981)

像の手前に見える緑は、桑の葉。

「海岸通り」

散り敷かれた黄金色の絨毯も また素敵です☆

「 在りし世の 供奉の扇や 散銀杏 」 其角

(続)