所用で 久しぶりに 都内へ

何年ぶりだろ?・・・コロナ禍以来 初めてかも

懐かしくなって 用事を済ませてから ちょっと 上野公園へ 寄り道♪

あまり 時間の余裕がないので 美術館や博物館には寄らず

深い緑の中を のんびり ぶら~り

ん~ 気持ちい~~!

「お化け燈籠」も 変わりなく☆

高さ 6.06m 笠周り 3.63mの 巨大燈籠

日本三大燈籠のひとつと いわれています

1631(寛永8)年 創建間もない 東照宮に 寄進されたもの

不忍池(しのばずのいけ)

蓮池

公園の南端にある 天然の池 周囲 2km 総面積 約 11万㎡

蓮池・ボート池・鵜の池に 分かれています

江戸期 天海僧正が この池を琵琶湖に見立て 竹生島に

なぞらえて 中島(弁天島)を築造

池畔に 「駅伝の碑」

「 我が国最初の駅伝は、首都五十周年記念大博覧会『東海道駅伝

徒歩競走』が 大正六(1917)年四月 二十七日、二十八日、二十九日の

三日間にわたり 開催された。スタートは 京都・三条大橋、

ゴールは ここ東京・上野不忍池の 博覧会正面玄関であった。」と

「 五條天神社 」

祭神:大己貴命

少彦名命

相殿:菅原道真

第12代 景行天皇の頃(1900年前ごろ) 日本武尊が 東征のため

上野忍が岡を通った折に 薬祖神二柱を祀ったと 伝わります

健康祈願・病気平癒・学業成就の 御利益があるとか

しっかり お詣りしていきましょう!

短い時間だったけれど 森林浴がてら 若かりし頃のあれやこれやを

懐かしく 思い出したりしながら ちょっとしみじみ・・

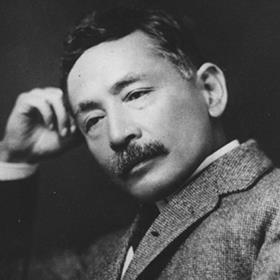

1867-1916

1867-1916

は 遠慮しました。

は 遠慮しました。