昨日の背中の痛みがすっかり癒えた本日日曜。

予定していた山の代わりに近所の散策に出かける。

お寺で御影を買う可能性もあるので、A4クリアファイルが入る昨日のリュックを背負って。

思いついた行先は、板橋の「縁切榎」(えんきりえのき)。

別に縁切りの願掛けをしたいからでなく、こういう呪詛のような負の願掛けの名所も訪れてみたい。

場所は旧中山道の板橋宿にあり、都営地下鉄三田線の駅から近い。

どうせなら板橋宿の町中華で昼食をとろうと、三田線の「板橋区役所」で降り、

国道17号(現中山道)から東の細い道を通って旧中山道の仲宿の商店街に出る。

仲宿は日本橋から最初の宿場である板橋宿の中央の町で、今でも商店街で人通りが多い。

”旧街道を歩く”という趣味もじわじわ湧き起りつつある自分にとって、

こういう今でも賑やかな宿場町は楽しい。

さて、私が目をつけていた町中華は2軒とも、”日曜のランチを地元商店街の町中華で”という人たちの行列ができていた。

確かに閑散とした店は避けたほうがいいと思うが、行列に加わる気もしないので、

ある程度客が入ってしかも空席のあるチェーン店風の店に入り、

予定通り「五目かた焼きそば」を注文(可もなく不可もない結果だった)。

仲宿を北に進むとやがて石神井川に掛かる「板橋」を渡る。

そう、ここが板橋宿そして板橋区の地名の元。

昔は板製の橋だったわけだが、昭和になって車も通すため、コンクリの橋に変わった。

ただ雰囲気を残すため、色で板を演出している。

そこすぎて上宿のゆるい坂を上ると右手に縁切榎が見えてきた。

主役は榎なのだが、神社の境内のようになっていて、榎の前に立派な祠があり、その右側に、縁切りの願掛け用の絵馬が自販機で売られていて、その奥に絵馬に願掛けを記入する台がある(写真:下記の2人の背中が映っている)。

20代の女性が2人、それぞれ絵馬に記入中。

絵馬は願掛け記入部分をシールで貼って隠し、祠の左側の絵馬を掛けるスペースに、絵馬の側面を正面にして(普通の絵馬掛けと90°直角に)並べて掛ける。

その結果、膨大な数の縁切願掛けの絵馬が整然と並ぶ。

その風景を撮影したかったのだが、先の20代女性2人が絵馬を掛けるまで待っていると、

次に40代の女性が一人で来て絵馬を買って願掛けを記入し始める。

かように、次々と縁切りの願掛けの参拝者がやってくる。

ネットの口コミでも、現在もなお縁切りのパワーが落ちていないようだ。

そう、切るべき縁はスパッと切った方がいいが、

自力で切れない場合は、こうして大きな力に頼るしかない。

西新宿で殺された女性もここに願掛けしていれば…。

こういう怨念が溜まった場所には長居したくない。

それを祓う意味で、国道17号(現・中山道)を渡って、浄土宗・智清寺(江戸時代の童女の墓が3基ある)、

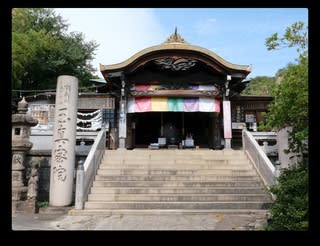

そして本日訪れるにぴったりの真言宗・日曜寺(本堂の愛染明王を拝める)を参拝。

最寄りの「板橋本町」駅から三田線に乗って往路を戻り、豊島区の「西巣鴨」で降りる。

ここから国道17号を渡って寺町に入り、日蓮宗・妙行寺に行く。

ここはあの四谷怪談の”お岩さん”の墓がある所。

境内に入ってすぐの所に明治年間に建てられた「四谷怪談お岩様の墓」という大きな石柱がある。

さらに進むと、日蓮宗寺院に特有の水をかける浄行菩薩の石像があり、なかなかの美仏(写真)。

庫裡の入り口に境内の案内図があり、「お岩様の墓」の場所が示されている。

それに従って本堂左手奥の墓地に進み、正面に鳥居があるところに「お岩様の墓」の位置と説明がある。

その説明によると、「お岩」という実在の女性は、夫(入婿)伊右衛門と折り合いが悪く、病身となって亡くなって以来、その家では色々な禍いが続いたため、菩提寺であったこの妙行寺の日達上人の法華経の功徳で悪縁が取り除かれたという。

この実話を下地に戯作者・鶴屋南北が「東海道四谷怪談」という怪談を創作したようだ。

この寺も当時は四谷にあったが明治になって当地に移転したという※。

※:お岩さんが住んでいた四谷は甲州街道沿いで、今の墓は中山道沿い。”東海道”とは縁がない。

そして今ではお岩様の墓に塔婆を捧げると願い事が叶うという

(すなわちお岩さんは成仏しており、祟る死霊ではない)。

上に記されてはいないが、四谷怪談でお岩を演じる際は、役者は必ずここに参拝する。

実際、墓の三方にずらりと居並んだ塔婆の中に、歌舞伎役者の名が散見する。

お岩さんの立派な層塔の墓を参拝(写真:周囲の塔婆の数がすごい)。

私は墓前で「南無妙法蓮華経」と10遍唱えた。

ここから、「お岩通り」を通って、国道17号を渡り返せば巣鴨のとげぬき地蔵に近い。

とげぬき地蔵は高岩寺という曹洞宗の寺である。

只管打坐(ひたすら坐禅)が教えの曹洞宗は、本来なら霊験あらたかを謳わないはずだが、

ここの地蔵菩薩の霊験が江戸時代から評判で、しかもそれが現代にまで続いていて、

今では、本堂外にある「洗い観音」に自分の悪い身体部位をタワシ洗う人達の行列が絶えない(観光バスまで来る)。

本堂に参拝したら、ちょうど祈祷が始まるところで、曹洞宗の儀式は滅多に同席できないこともあって、

太鼓のリズムに合わせて般若心経をテンポよく一緒に唱えた。

真言宗のように護摩こそ焚かないものの、信徒の祈願成就を唱えるのは在家対象(衆生の与楽抜苦)の大乗仏教としては致し方ないか。

曹洞宗なら、本当は坐禅瞑想をすることで我欲への執着心から距離をとれる境地(システム3)に導いてほしいのだが。

そういば昨晩、身近にある地蔵菩薩をきちんと参拝する気になっていたのを思い出し、

本日の予定になく、たまたま訪れた高岩寺で地蔵菩薩の祈祷も同席でき、さらに本尊の御影の掛け軸が1000円だったので迷わず購入。

地蔵通り入り口にある眞性寺(江戸六地蔵の1つ)の大きな笠地蔵も参拝し、徒歩で帰宅した。

ここの弁天は江戸時代の作で、二臂でありながら持ち物が琵琶

ここの弁天は江戸時代の作で、二臂でありながら持ち物が琵琶

武州御岳山(920m)の頂上にある御嶽神社

武州御岳山(920m)の頂上にある御嶽神社