この3連休のうちはじめの2日間は大学での業務があり、連休3日目も名古屋宅に居る事になった。

そこで久しぶりに名古屋を歩こう。

これまで尾張の神社や熱田神宮内を歩いたので、次は頭に浮かんだのは寺巡り。

さて、読者のあなたは「名古屋の寺」で頭に浮かぶのはどこ?

休日に名古屋市内のあちこちを1日で巡るには、名古屋市営の地下鉄(とバス)を使い放題の「ドニチエコきっぷ」(620円)が便利(本日のような振替休日も使える)。

藤が丘駅でこれを買って東山線に乗って、まずは本山(もとやま)で降りる。

地上に出て、名古屋大学方面に進む。

この通りは名古屋でも一番おしゃれな街といわれている。

といってもこの通りを一番利用する名古屋大学(名大)生がおしゃれという評判は無い。

そういう矛盾を孕んだ街を少し進むと着いたのは桃巌寺(曹洞宗)。

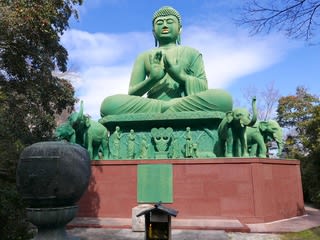

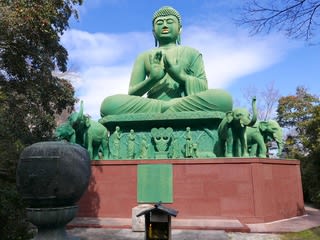

ここは近くの末盛城にいた織田信行(信長の弟)が建てた寺で、まずは”名古屋大仏”がある(1987年作で有名でないけど)。

奈良や鎌倉の大仏に連なる都市の名を背負った大仏なら、それだけで名古屋を代表する寺と言っていいかも。

名古屋大仏は本体の高さ10m(台座を含めると15m)あるのだが、境内から下った谷池にあるので、周囲から見上げるという位置にない(なので外からは見えない)。

青銅製の深い緑色の体に目と口だけが金色に輝いている(写真)。

新しいが造りはそれなりにしっかりしていて、各地の安っぽい”大仏”にありがちな不気味さはない。

本堂に上がって本尊(聖観音)を拝み、少し離れた弁天堂で黒っぽい八臂弁天を窓から覗く。

この寺にはこのほかに、ふくよかな乳房を露わに腰布を纏っただけで妖艶に寝そべる”ねむり弁天”様がいて、1000円だせばこっそり拝観できるという。

それってなんかスケベ心で払う1000円な気がして、むしろ開帳日(5月8日など)に堂々と拝むことにたい。

中国風の山門の近くに、いいお顔の如意輪観音の石仏があった(写真)。

こういう美仏と出会えるのは嬉しい。

本山駅に戻って今度は名古屋市内の環状地下鉄線である名城線(右回り)に乗って八事(やごと)で降りる。

八事といえば興正寺。

ここは紛れもなく名古屋を代表する寺院。

真言宗の名刹で、総本山の高野山と喧嘩していることでも有名か。

山門を潜くぐると、正面の五重塔の前に、真新しい大きな釈迦像がある(名古屋大仏よりは小さく、こちらも造りはしっかりしている)。

広い本堂には横から上がれて、本尊などを拝める。

境内は寺の中心部が谷面で左右が山になっている。

右の山にはエスカレータがあり、上がると庭園(見学要予約)のある茶室などがあり、谷面に並んでいる伽藍が一望(写真)。

さらに山の奥に入り、左右に宝篋印塔が並ぶ道を進むと奥の院の大日堂があり、窓越しに大日如来像が拝める。

ただ境内の石仏はカメラを向ける気になれないレベルで、桃巌寺の方が上。

この寺では五大力尊(明王)のお姿(御影)を買った(2000円)。

八事からは鶴舞線に乗って上前津で名城線(左回り)に乗り換え、1つ目の東別院で降りる。

駅名が寺名を示していて、東本願寺(大谷派)の名古屋別院のことである。

立派なビルの信徒会館があり、寺としてかなり繁盛している様子。

実際私の印象では中部地方の甲信越を除いた地域(フォッサマグナより西)は浄土真宗の信徒がぐっと多い。

別院ながら元が本願寺なので、本日の中で一番巨大な本堂(写真)。

その大きな本堂の中に入ると、広い空間の中信徒があちこちの椅子に座って、目の前の阿弥陀如来に向かっている。

自由に座れる雰囲気はキリスト教会に似ている。

境内の隅に古渡城跡(織田信長の父信秀が末盛城に住む前の城)の看板がある。

東本願寺の別院を巡ったなら、西本願寺(本願寺派)のそれも外したくない。

幸い、歩いて行ける所にある。

途中、切支丹遺跡博物館のある栄国寺(浄土宗)に立ち寄る。

その博物館は閉まっている雰囲気なので入らなかったが、境内の諸堂の仏像を拝めた。

この界隈は寺町になっている。

本願寺名古屋別院(西別院)は、東別院よりはやや小規模で本堂の外面が改築工事中。

工事中でも本堂内には入れて(中も工事の人がいる)、東別院よりも本尊周囲の金色の装飾が目立つ。

極楽浄土の風景を模しているのだ。

仏教本来の目標たる涅槃の世界が無味乾燥なのに対し、阿弥陀如来が導いてくれる極楽浄土はかくも美しい世界なのだ。

自力で涅槃をめざすより、他力にすがって極楽往生した方がずっと快適と思ってしまう。

境内にはかつては金ピカだった鐘楼があり(かように西は東より金ピカ)、それをカメラに収めた(写真)。

ここから次の寺にも歩いていける。

途中、「吒枳尼天」(だきにてん)の幟が立つ稲荷山七寺(真言宗)に立ち寄る。

ここの小さな本堂には、平安末期作・重要文化財の観音・勢至の両菩薩が本尊として祀られている(本来はこれらが脇侍で本尊は阿弥陀如来のはず。阿弥陀如来は戦災で消失した)。

本堂の窓から覗くと残念ながらお顔は影に隠れて見えないが、首から下だけ見ても立派な造りだとわかる。

隣の堂は吒枳尼天を祀っているが、堂内に祀られているのは神社の神鏡のようだった(吒枳尼天=稲荷神)。

その吒枳尼天の御影が売られているので迷わず買う(300円)。

さて、次の寺は大須観音(真言宗:北野山真福寺寶生院)。

ここは幾度も訪れており、というか大須商店街が好きで、名古屋で”買い物がてらの街歩き”と言えば、大須から栄に歩くことだった。

その大須商店街の入り口にあるここは、庶民に人気がある寺で(実際参拝者が引きも切らず、行列ができているのはここだけ)、東京の浅草観音に相当し、老若男女と観光客が集まる。

ここには金色の阿弥陀如来の御影が売られていたので、買おうとしたら、

今まで耳に着けていたBOSEのノイズキャンセルイヤホンの左側がないことに気づいた。

以下の顛末は、本題から外れる話なので小さく記す。

今までの途上で落としたのだ。

東別院では両方着けていた記憶がある。

30000円以上したので、諦めるわけにはいかない。

早速、大須観音内で歩いた路を戻って探したが、見つからない。

ということは、ここ以前の所だ。

幸い、徒歩が続いたので歩いて戻れる。

もうお寺巡りを続ける気分ではなくなったので、ここに戻る気はしなかったが、もし見つかったら、ここに戻って御影を買おうと決めて、大須を後にした。

稲荷山七寺に着いて、本堂・吒枳尼天堂前を探すが見つからない。

さらに来たルートを遡(さかのぼ)る。

実は、この製品は思っていたほどノイズキャンセル効果がなく不満だったこと、そして左右別個のイヤホンはいずれ片方はなくすのではないかと思っていたことなどを思い出した。

これらは紛失のショックを和らげるために価値評価を低下する「認知的不協和の低減」という心理作業である。

西別院に達し、まずは写真撮影をした鐘楼に立ちよる(歩いたのとは違う事をしたここで落としたのではと踏んでいた)。

しかし地面をいくら探しても見つからない。

工事中の本堂に行き、石段を登った本堂入口でウロウロしたので、入口前の床を探すが、見つからない。

ここで見つからなかったら、これ以上来た道を戻る気力はない。

諦めて帰ろうと踵を返して、石段を降りところの最上段に、見紛うことのないイヤホンの片割れを見つけた(見つけやすい向きというものがあるようだ)。

これで状況と気分が元に戻った。

大須観音に急いで、誓った通り御影を買った(売り場で「お姿」といっても通じなく、御影(みえい)と言い直された)。

次の寺に向かうべく、大須観音前駅から鶴舞線に乗って、伏見駅で東山線に乗り換え、覚王山で下車。

覚王山とはこの地にある覚王山日泰寺の山号部分で、地形的に山の上ということもあってか、今では地名になっている(覚王は釈迦)。

寺までの参道は開けた商店街となっていて、最近は個性的な店が進出して、本山より一段年長者たちが集まる街となっている(昔よく通ったエスニック・グッズの店も健在)。

参道のどん詰まりにある日泰寺は、明治年間にタイ国王から真正の仏舎利(釈迦の遺骨の一部)を贈られて建てられた寺で、日本で唯一の超宗派の寺。

すなわち日本の大乗仏教の寺とは一線を画す仏教界における別格の寺だ。

その意味で名古屋第一の名刹といえる。

本尊の釈迦如来も、タイの国宝だった由緒あるもの(日本の釈迦仏と形態が異なる)。

山門の両側に立つのは阿吽の仁王ではなく、タイ式の衣を纏った仏僧像で、広い境内の大部分は駐車場を兼ねた広場となっている。

私は再訪なのだが、前回はほとんどの参拝客と同じく本堂を参拝してまわれ右して帰った。

ところが、今回、釈迦の舎利を納めた奉安塔の存在を知り、それが境内外の近くにあるというので(その参道の漂石が立っている)、そちらに向かった。

そこは日泰寺の飛地で、そこの参道を進むと奉安塔を彼方に望む門に達する(写真:中央奥の台座だけ見える白い石塔)。

進めるのはここまでで、ここから釈迦の舎利を納めた奉安塔を拝むのだ。

こここそ日泰寺で最も神聖な場所で、日泰寺に来て、ここに来ないと意味がないくらいだ。

日泰寺に戻り、さらに覚王山から東山線で出発地の藤が丘に戻った。

以上、名古屋市内の主な寺院を市営地下鉄でぐるりと一周するように巡った。

ここから外れたのは、万松寺(ばんしょうじ)と荒子観音、笠寺観音くらいか。

万松寺(父信秀の葬式に茶筅まげ姿の信長が訪れ、線香の灰をぶち撒いた)は大須商店街にあるので幾度も行ったし、荒子観音は円空仏を見に2019年に訪れた。→記事

なので、残ったのは笠寺観音だけだ。

この山は標高こそ200mに満たないが、古代から聖なる山とされてきていることがわかる。

この山は標高こそ200mに満たないが、古代から聖なる山とされてきていることがわかる。

まずは本殿を参拝して、その右にある現代的な造りの足王社に行く。

まずは本殿を参拝して、その右にある現代的な造りの足王社に行く。