関東において、郷土博物館的視点でフラリと出掛けるなら、この地域に豊富にある縄文遺跡か古墳時代の埴輪が選択肢にあがる。

双方ともにあがるなら、時代順で縄文遺跡にしよう。

ということで、千葉県は千葉市にある加曽利(かそり)貝塚に行くことにした。

加曽利と言えば、関東では縄文土器の型式名になっているほどの特徴ある土器の産地で、貝塚としても国内最大級で国の特別史跡に指定されている。

千葉市では、以前県立と市立の博物館巡りをしたが(→千葉の博物館巡り)特に前者が充実しすぎて、加曽利に足を伸ばす暇がなかった。

なので、今回は残った加曽利貝塚だけとなる。

この加曽利に行くには、千葉駅から路線バスと総武線+モノレールの選択肢があるが、頻度も料金も加曽利までの歩く距離も大差ないので、その場の都合に合わせてよい。

私の場合、乗った電車が内房線の君津行きだったので千葉駅で降り、そこ始発の総武線には時間があったのでバスにしようと改札を出て、目の前の観光案内所で加曽利までのバスの路線と乗場を尋ねると、加曽利へのアクセスの印刷資料とともに情報をくれた。

近くの9番のバス停で、20分おきに出るバスに乗る(待ち時間は10分だったので総武線経由よりも早く着く)。

「桜木町」でバスを降り、少し進んで、看板通り右折して東に向かうと、あとは1本道で「加曽利貝塚縄文遺跡公園」に着く(写真:後ろの建物は観覧施設)。

公園に入ると、そこに立っていたボランティアのおじさんが案内を申し出てくれたが、私は、まずは公園で持参した太巻き寿司の昼食を食べたいのでお断りした。

そう、公園内部・付近には食事処はなく、ベンチだけはある。

そこに腰掛けて太巻きを食べ、まずは園内の博物館に入る(無料)。

展示はもちろん、ここ加曽利貝塚から出土した土器や石器それに人骨。

そもそも、縄文時代の貝塚は、地域では関東が群を抜いて多く、関東の中では千葉県が最も多く、その中では千葉市が最も多いという。

東京湾沿いの遠浅の海に近い台地上で(津波の心配もない)、海産物だけでなく、木の実や動物も獲れる。

それに当時は今より温暖だったので、一年中快適に過ごせた。

ちなみに南関東の貝塚や縄文遺跡は、千葉から東京〜神奈川にかけて広がっており、まさに縄文時代も”首都圏”は賑わっていたのだ(縄文時代から首都圏になる兆候があった?)。

加曽利貝塚からは、縄文早期前半(11000年前)から晩期中頃(3000年前)の土器が出土し、貝塚そのものは中期後半(5000年前)に北貝塚、晩期中頃に南貝塚がそれぞれ形成された。

まさに加曽利式土器(中期は加曽利E式、晩期は加曽利B式)の時代で、世界史的には人類文明史の幕開けとなる古代エジプト王朝の時代に相当。

実用的な土器以外に、用途不明の土器や女性を模った土偶も出土している(写真)。

貝塚は、文字通り地層に貝殻が厚く敷き詰めらたものだが、その貝の大半はイボキサゴというごく小さな巻貝で、食用には適さないという(不可ではない)。

すなわち、貝塚は、当時の人がふんだんに食べた貝の貝殻を捨てた跡、というわけではなく、存在理由が実ははっきりしていない。

さらに、他の貝塚でもそうだが、人や犬の骨が埋葬された形で貝塚から出土するので、墓地でもあった。

すなわち、貝塚=食べた後(残飯)のゴミ捨て場、という発想は、飽食の現代人の発想で、むしろ生と死とを共存(連結)させる神聖な空間だったのかもしれない(一緒に出土した土偶が必ず女性像※である点も何かを示唆している)。

※:写真の土偶は見てわかる通り、妊娠している女性。原始、女性は”生”の起源であった。だがその後、たとえば陰陽論において女=陰=死と、死に結びつけられるようになる(インドの女神カーリー、モーツァルト「魔笛」の夜の女王)。

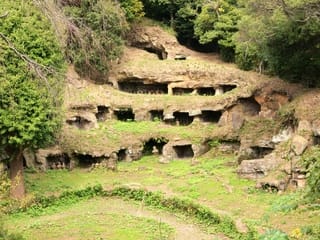

博物館の外の、縄文中期の北貝塚には貝層断層面観察施設と竪穴住居群遺跡観察施設、縄文晩期の南貝塚には同じく貝層断層面観察施設と復元集落(2棟)がある。

貝塚敷地内を歩くと、今でも地面に白い貝殻が散らばっている(持ち帰り禁止)。

かように空間的にも時間的にも規模の大きい貝塚で、名前はより有名な東京の「大森貝塚」(→記事)とは見学対象としても雲泥の差。

帰りは、北上してモノレールの「桜木」駅まで歩き、そこからモノレールを1駅分乗り、都賀でJR総武線に乗り換え、快速で東京に戻れた。

桜木駅近くにはスーパーとコンビニがあるので、公園で食べる弁当を買うにはこちらから行った方がいい。

千葉県にはこの後、埴輪の里と古墳群を訪れる予定。

。

。

のどかな田園風景の中を歩く。

のどかな田園風景の中を歩く。