(2016.8.10 更新)

「後悔しないように生きろ!」

あらゆる場面でこの言葉を聞くが、先人達が後輩にむけてメッセージを送っている訳だから、それは実際にはかなりの後悔をしながら死んでいく人間が圧倒的多数を占めていることの証だと思う。今はできない、もっと力をつけてから、まだ自分には難しい、確かに理想はこれをやりたいし、それに向けて努力したいが、自分にはそんな時間はない、という「やらない」理由を常に沢山並べて、後悔してそのまま死んでいく人間がこの世の中の多くを占めていることを物語っている。[1]

いつかきっと。

いやいや、今までだって忙しかったんだから、そんなんじゃ、これからも絶対に無理だ。未来に「いきなり」を期待してんじゃねーよ、いつ人生は始まるんだってーの。

時間が無かったり、状況として難しいならば、何かを「やめる」しかない。

みんなが大学に行くから大学に行き、理系はみんな修士までは行くから大学院に行き、親族や環境下が博士に行く空気だから博士に行き、一方でみんな修士で就職するからなるべく有名な企業に就職していく、というように、周囲に「反応」だけして生きていくことからきちんと脱さなきゃ、成功なんてできやしない。すべての人を等しく縛っている世間体やリスクを超えて、自分がやりたいことを後悔なくやって楽しんで生きていくためには、率先して、まずは何かを「やめる」ことを考えないといけない。[1]

そんな背景を受けまして、今日は、理系の研究室において、その研究室を辞める理由リスト、研究室を辞めるにあたって大事なこと、を述べてみようと思う。

まぁ、

研究室の選び方 -『このラボだっ!』と決めるその前に-では始まりを述べましたが、今日は逆、離れる理由、今いる研究室を辞めるに値する理由を述べてみようと思います。そうすると、またアクセス数が上がる。笑

このページを参考にして実際に研究室をやめることになっても責任は一切負いませんが、

研究室の選び方 -『このラボだっ!』と決めるその前に-は御覧になってみてください。[2]

今の研究室をやめたい人、必見!

では、スタート。

1.よそに行くアテが2つ以上存在している。

お前が今、このページを観ている理由は、すでに今の研究室に何らかの不満があるからだろ?

何かがやりたい!と思ったり、だからそれをやってる研究室に行く!、ってのは個人の勝手なのだが、本気になれば、いま所属している研究室の中で何でもできるはずだ。指導教員にアピールするんでも、何かの申請書を書いて実験器具をそろえようとしてみるんでも、テーマを自分で持って来てみるとかでも。それでもそれを本気でやってみることをしないってことは、新しい場所に向けてのことだって本当にやりたいわけじゃない可能性が高い。

だとしたら、あなたがやりたいこと、ってのは、(どーせ大したことじゃないんだから)とりあえず置いておいて、とにかくその研究室をきちんと確実に抜け出し、よそのどこかへ行く、ってことを考えたほうがイイ。やりたいことを見つけるために、色々なラボに行ってみることは悪いことじゃないし、特に学生なら、こういうことを沢山しようとするべきだと思う。

日本で博士号をとる多くの人は、卒研からD論提出まで、同じ研究室に所属している。だから研究分野のネットワークや現状がどうなっているのかよくわからないのに、6年間も同じ研究室にいて、その研究室もしくは同じ研究分野や専門分野しか知らないくせに、「研究はこんなもんなのだ!」とか偉そうなことを言ってるヤツがほとんど。

そんなんで、

まだ確立されていない新しい分野を創るようなこと=:研究、ができるわけないじゃん。

だから、研究室を変えたり、研究室じゃなくてもよその場所に行こうとするのはいいことだと思いますが、、ただ、青春時代の大切な1年以上を棒に振ることは避けなくてはいけないですから、その場所が嫌だなぁって思って離れたいかもと思ったら、

まずは「行くアテ」をとにかく2つ以上探すことが最も重要です。1つではダメです。これは俺の経験的なところが大きいですが、とにかく2つ以上は他に行くアテがないと、何事も「離れる」理由までに値しないんです。

別にあなたの「やりたいこと」にこだわる必要はありません(どーせお前の「やりたいこと」なんて長続きしねーんだから)。僕なんて、今いる場所はもともと「俺がその分野はめちゃくちゃ苦手だから」で選んでいます。

そうだとすると、不安になるかもしれません。そこでずっとやっていけるのだろうか?ってね。

でも、

「そこでずっとやっていけるのだろうか?」という不安そのものが「他人任せ」なのです。本当の実力をつけられなくても、誰かに何か助けてもらおうという現れなのです。だって、俺はここではやっていけないなって思ったら、また変わればいいだけなんですから。

そして、

他人任せである限り、今の場所にいようが、どこか別の場所にいようが、状況はまったく変わりません。

具体的に

よそに2つ以上アテがあると、意識だけでは変わらなかった部分が、心にフィードバックしてきて、自分で主体的に何かを成し遂げようという気持ちが湧いてくるもんですよ。

2.指導教員が自分の研究のストーリーや進路を決めつけてくる

上下関係で上の者がきちんと意識しなきゃいけないのは、下の者が成功したら下の者の手柄、下の者が失敗したら上の者の責任、ということだ。

言いかえれば、

研究が上手く行かないのは教員の責任、上手く行ったら学生の手柄。これがポケットマネーから学費を支払っている学生の立場としての当然の市場の論理だと思う(受験指導している自分の生徒に俺はこう思ってきたし、俺の現在の指導教員も俺のこういった考えを納得していると思う。というか俺は偉そうレベルがマックスなので笑、俺自身が「上の者」であって、研究や教員に対して、こう思っているけどね)。上司と部下、司会者とひな壇、にもこういったことが言える。主旨から外れますが、こういった教育における当然の考え方が理解できない権威主義者の大学の教員は、税金と学費の無駄だから、国民のためにもさっさと大学を去って下さい。学生はカネを払っているわけで、学生はあなたのコスパーの良い作業員ではありませんので、心からお願いします(笑)。

っで、そんな前提からすると、その研究のストーリーや、まして学生の行く先の未来を、

上から抑えつけるように、こうでなければ絶対に認めん!なんて言うヤツのもとで、あなたの人生にとって有意義な研究生活が送れるわけがないと思うんですよ。

そんな環境下で、お前、成功できると思ってんの?間違いなく無理だって。

よく「こんなレベルでは話がまとまらない。許せない」とか「修士で卒業するなんて大学院重点化はうんたらかんたら」って言う教員がいますが、それは「これだと僕ちんがバカにされるかも。こんなストーリーで発表したこと無いから、これだと世間体的に大丈夫かよくわかんないし、不安だから、それだとイヤなんだよーぉ」という言い換えです。

まぁ、同じ分野しか研究していなくて、ストーリーが決まりきっていて頭が凝り固まって、「他のストーリーで話をまとめる論理性が僕にはありませぇーん」ということの言い換えだったりもします。

それでは本質的に研究をしていませんから、そんな研究室は研究室ではなく、ただの「作業室」です。そのストーリー通りに研究を行ったフリをして、高級な積み木をして、捏造まがいのことをする可能性が高いです。

研究をする前からストーリーが決まっていて、研究計画書の通りに、データが出たり論理が明らかにならなくちゃいけないって決めつけているなら、それは研究ではありませんよね?むしろ予測とは異なる結果が出たときに、どうしたらまとまるかを考えることが研究者の腕の見せどころです。

なのに、しかもテメーが実際に実験をしているわけでもないのに、ただ

上からストーリーを圧しつけてきたり、学生をコントロールしようとする、自称研究者の「作業者」が運営する「作業室」は、そもそも「研究室」ではありませんから、さっさと出ていくのが得策です。

研究室だと騙されて学費を取られていたのですから、さっさとその偽研究室から脱出しましょう。

誰もお前の心までは奪えないものさ。出ていくことを妨害されまくっても、出ていくことはできるはずですよ。

3.自分が本質的だと思うテーマがこのままでは原理的にできない

冒頭でも言いましたが、人生は短く一回きりなのにも拘らず、後悔なく生きることはとても難しいです。

自分が今、本質的なことはできていないな、っと思ったら、まずはその場所・環境を離れていく決心をしたほうがイイです。

この理由だけなら別に今すぐ今の研究室を離れようと努力しなくてもいいですが、日々の研究生活から自由時間を多くとって、一日一日を、外部に意識を働きかけるのは大事です。

全然違う分野の研究会や学会に出かけたり、いろんな理由をつけて、全然違う分野の研究室へ訪問をさせてもらってもいいかもしれません。

多くの大学の先生は外部からのムーブメントをどこかで待っていますし、、あなたとまったく同じ理由でね。

研究そのものに疑問を持ったなら、習い事の体験入学に行ってみても良いし、昔の友達と会って現状と夢を語ってみるのも良いし、朝活や街コンに行くんでも良いかもしれません。

違う!と思ったならば、そこに対して、今何ができているのかを、きちんと把握しながら、一日一日を大切に行動していくべき。だって、お前の人生なんか、短いんだから。

4.放任主義or管理主義な研究室

こういう具体的なことをみんな求めているんでしょうが、これは当たり前すぎて書かなくても良いレベルだと思うんだけどなぁ。。

放任主義と言えば聞こえはいいですが、よーするに

放任とは「研究・教育を一切放棄している指導教員が運営している研究室」ということです。

管理主義は「命令に従順な作業員養成所」です。カネまで払って、洗脳されにいく。洗脳されて、カネを払う。それじゃ「Sエムク○ブ」と変わりません笑。

究極の放任主義や管理主義になれば、その両者はまったくの同値です。

放任にみせておいて、論文や学会発表のときは、めちゃくちゃ管理してきたりする。大学院は、そんな変な場所なんですよ。

お前、研究したいんだろ?研究で成功したいんだろ?

研究は(少なくとも初めは)1人じゃできないからさ、バカでだらしない男が「Sエムク○ブ」に巨額のカネをつぎ込んでるような人生で成功できるわけねーだろ?

早く味方を見つけて、早く同士を見つけて、研究の環境をきちんと確立しなきゃね。

5.今の研究室のせいで精神状態がヤバい

っま、これが一番の理由になってしまうでしょうね。

具体的に言えば、

「そんなん言うなら辞めます」と言えない環境はヤバいっす。そんなことを強要してくるなら、俺は絶対にイヤだから辞めてやる!、っとカネを払っている側が言えないなんて、ヤバすぎです。[3]

ただ、この極みまでなってしまっていたら、辞めたらもっとヤバい精神状態になる可能性も高いです。

そういう場合は、助けをいたるところに求めてください。なんやったら、このページのコメント欄で助けを求めてもイイです。俺もできる限りのベストはつくせます。

たとえば、相談所や誰か教員に相談したときに、

「もっとこういう風に我慢してみたらいいんじゃない?」「こういうことだったんじゃないの?」なんて言ってきたら無視しましょう。そんなヤツらは敵です。

少なくとも我々悟り世代は、こういったことに敏感ですので、みんな優しく助けてくれることが多いと思います。ネット上でも、SNSでも、

思い悩んでないで発信しちゃいましょう。発信する前よりは、状況が改善されるはずです。

私に直接相談したいと思ってくださる場合は、相談内容を明記の上、こちらにメールしてください(_attoma-ku_を@に変えて送信してください)。基本的にどんな方のどんな相談もお受け致します。匿名で構いませんが、所属や名前を仰ってくださったほうが、相談にはのりやすいです。相談内容は決して口外しませんのでご安心ください。

soudan.atamanonaka.2.718_attoma-ku_gmail.com

相談メールについて詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。相談を受ける上で俺が守るべきルールを書きました。

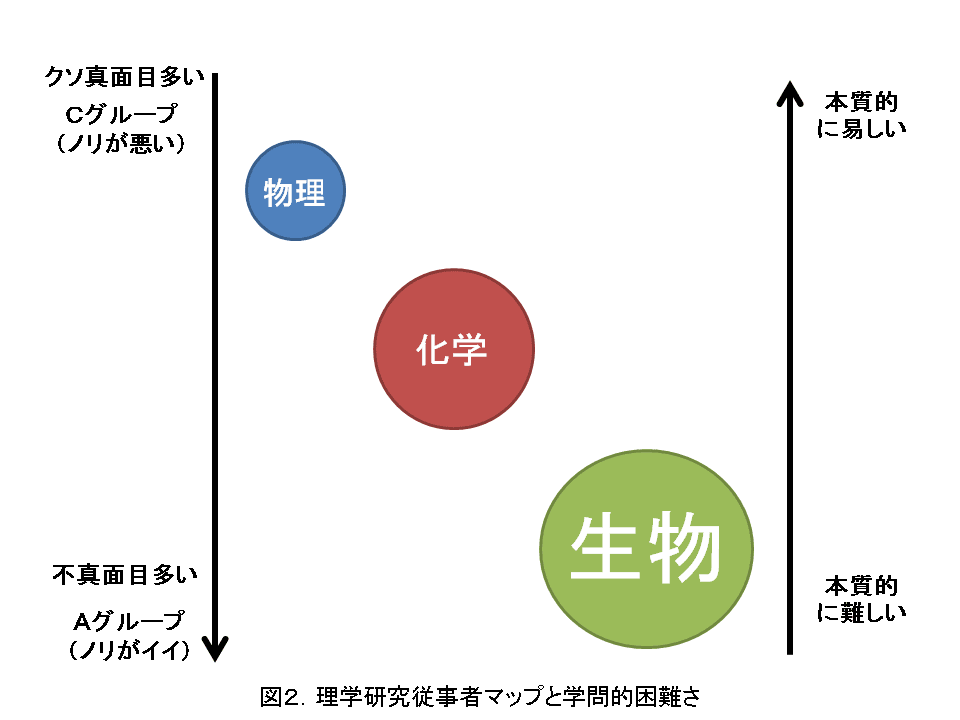

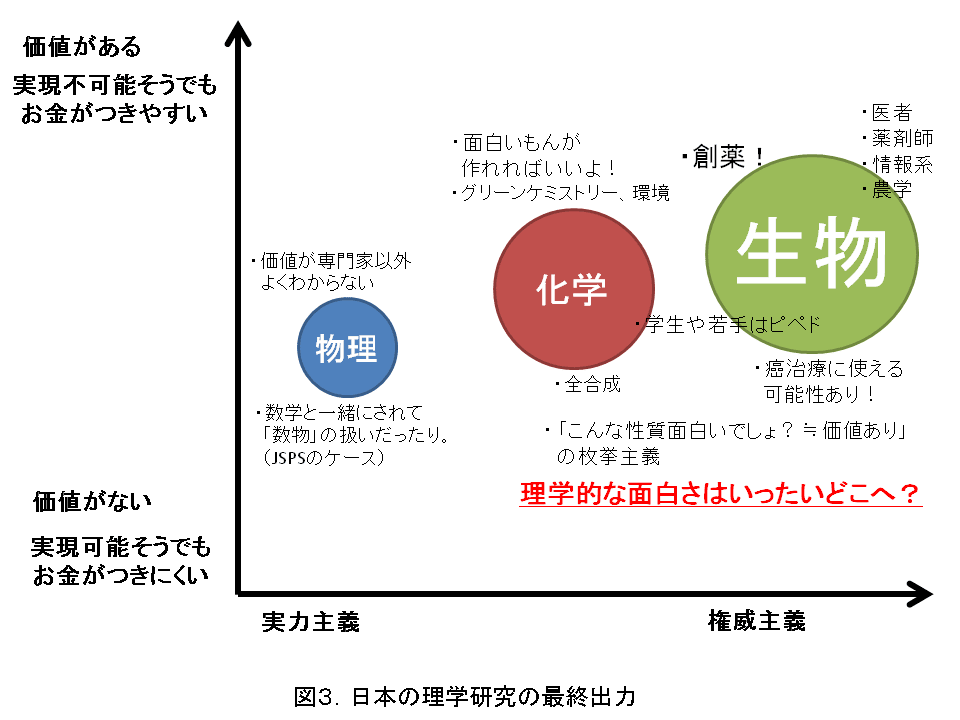

スカイプでの相談もはじめました!ネットでは絶対に書けない裏事情を含め、スカイプであれば、無料で真摯に迅速かつ最大限論理的に、あなたの相談にのります!!私がこれまで実際に接してきた研究分野(物理学、化学、生物学、情報など)や見聞きしている領域、内情を知っている研究室についても、できる限り詳しく回答します。ご希望してくださる方はお気軽に上のアドレスまで、あなたの本名をお書きの上、メールしてください。私から相談可能時間とスカイプIDを送ります。皆さんの相談をお待ちしております。

成功したいんならわかるだろ?

訊くは一時の恥。でも、そのまま自分の胸に留めておいたら、一生恥のままで、そのまま死ぬんだぜ?

かなり長くなっちゃいましたね。まぁ、こんなリストを全部信用しちゃったら、誰もが研究室を辞めなきゃいけないかもしれません。

でもそれは当然のことです。だって俺は、今の「指導教員というシステム」そのものがダメだと思っているんですから。

俺みたいに、それを指導教員に話しても何も変わらずに指導してくれるくらいの信頼関係があるなら別ですけど、ね。

基本的に、我慢に未来はありません。

研究をしているすべての皆さんが、それぞれの人生にとって、楽しく有意義に研究ができることを、心から願っています。

参考

[1]

夢をかなえるゾウ

[2]

研究室の選び方 -『このラボだっ!』と決めるその前に-

[3]

デマこいてんじゃねえ!「そんなん言うなら辞めます」と言えない社会

「研究室をやめたい理由」解説 動画part1

「研究室をやめたい理由」解説 動画part2