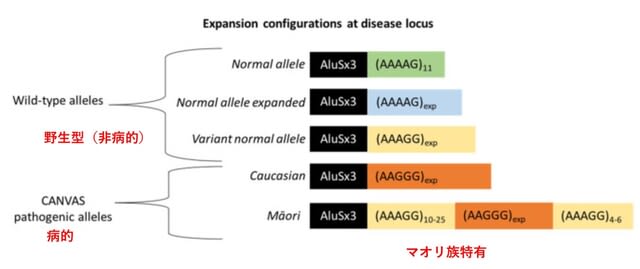

Cerebellar ataxia with neuropathy and vestibular areflexia syndrome(CANVAS)は両側の前庭機能障害,小脳性運動失調,感覚神経障害を主徴とする症候群である(Neurology 2011;76:1903-1910).その原因遺伝子として,RFC1 (replication factor C1)遺伝子のイントロンに両アレル性AAGGGリピート(ペンタヌクレオチドリピート)の異常伸長が報告されている(J Hum Genet. 2020;65:475-480).CANVASでは約92%の症例でこの遺伝子変異が認められる.ちなみに鑑別診断としては,遺伝性疾患としてフリードライヒ失調症,SCA3,SCA6,非遺伝性としてMSA-C,ウェルニッケ脳症などが挙げられる.このRFC1遺伝子に関して,興味深い論文が2つ報告されたで紹介したい.

【RFC1遺伝子関連疾患の1病型としてのMSA】

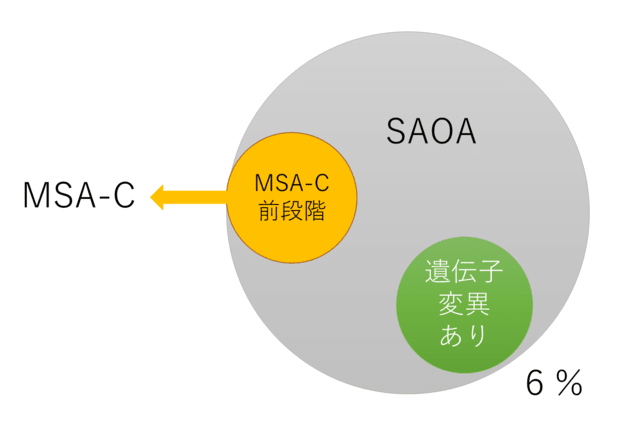

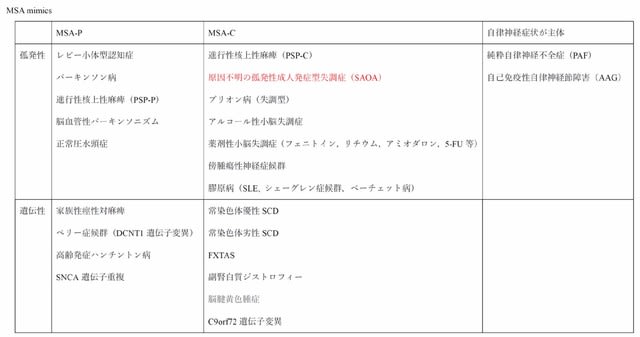

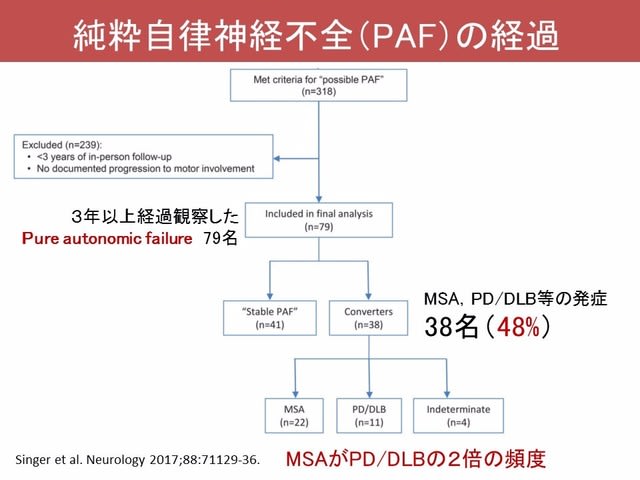

ひとつは中国からの論文で,RFC1遺伝子変異が,CANVASと症状の一部が類似する多発系萎縮症(MSA)に認められるかを検討した研究である.対象は中国人のsporadic adult-onset ataxia of unknown etiology(SAOA)患者104名,MSA患者282名,そして健常対照203名で,病原性のあるAAGGGリピートと他の5つのペンタヌクレオチドリピート(AAAAG11, AAAAGexp,AAAGGexp,AAGAGexp,AGAGGexp)をスクリーニングしている(11回が基準となるリピート回数で,expは400~2000回の伸長リピートを意味する).また神経学的診察,画像検査,電気生理,前庭機能検査を含む包括的な臨床評価を行っている.

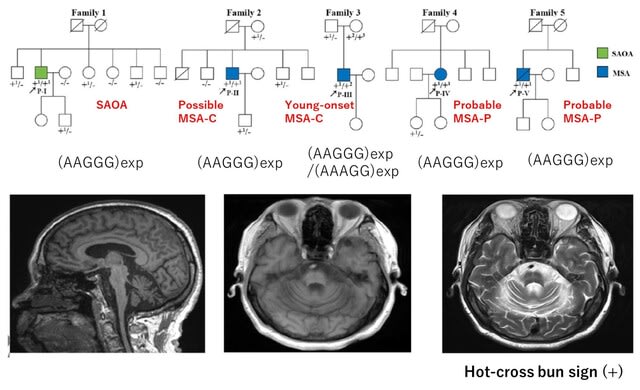

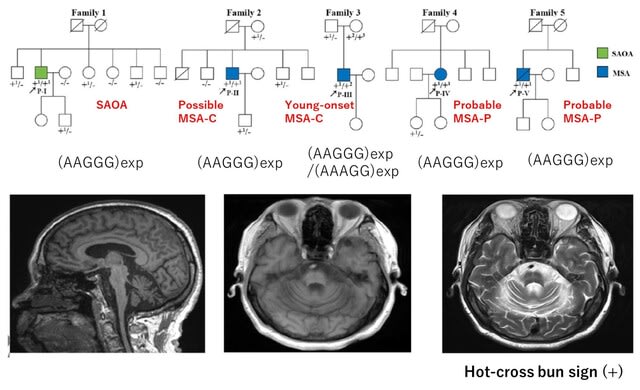

結果として,SAOA患者1名とMSA患者3名に両アレリック性(AAGGG)expが確認された.リピート数は100~160であった.さらに,MSA患者1名には(AAGGG)exp/(AAAGG)expという遺伝子型も認められた.しかしこれは過去に晩発性小脳失調症(LOCA)や健常対象者でも報告されていることから病原性は不明と考えられた.

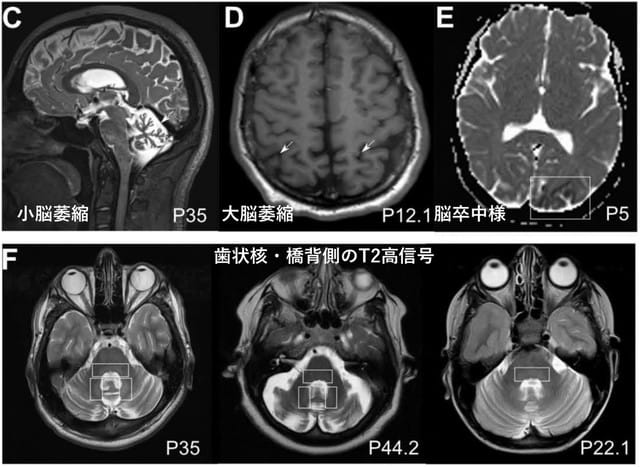

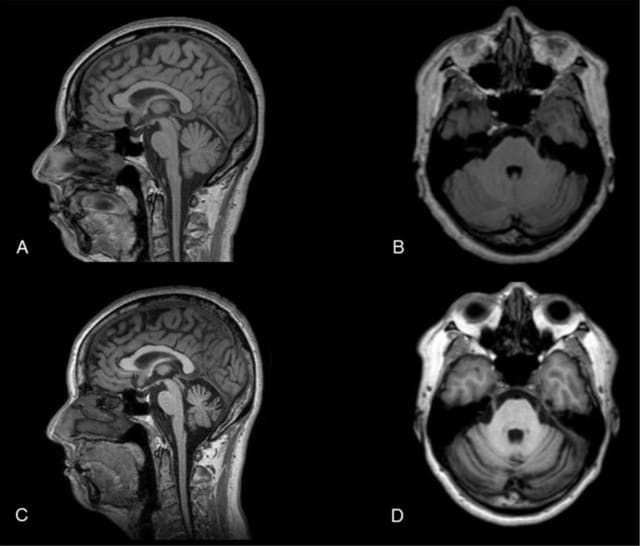

表現型の検討では,両アレリック(AAGGG)expを有するMSA患者は,血族婚は認めないものの家族内発症はなく,常染色体劣性遺伝形式として矛盾しないと考えられた.表現型はMSA-CとMSA-Pのいずれも呈しうることが分かった(probable MSA-Pが2名,possible MSA-Cが1名:後者ではレム睡眠行動異常症合併し,MRIではhot-cross bun signあり!).CANVASの診断基準を満たさなかった.しかしCANVASの3主徴の出現までには長期間(10年以上)要することから,今後,CANVASの症候を呈する可能性はある.病理学的検索ができた症例はなかった.いずれにしても(AAGGG)exp例とMSAの発症早期における鑑別は困難と考えられた.また (AAGGG)expの臨床表現型は,①CANVAS,②MSA,③SAOAとも言える.

以上より,MSAの診断において,今後,RFC1遺伝子のスクリーニングをすることが望ましい.またCANVASとMSAの診断基準の再検討は必要であろう.

Wan L,et al. Biallelic intronic AAGGG expansion of RFC1 is related to multiple system atrophy. Ann Neurol. Sep 16, 2020.(doi.org/10.1002/ana.25902)

【マオリ族における新たなRFC1遺伝子変異パターンと創始者効果】

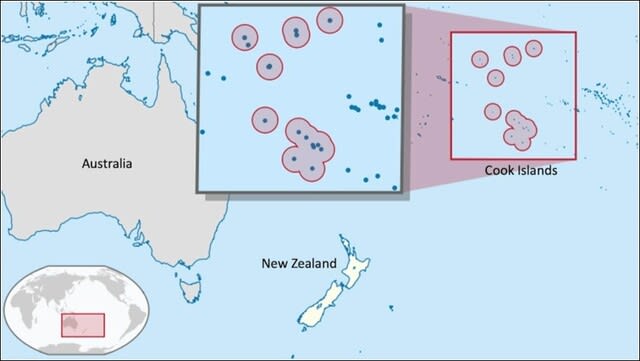

もう一つは,Brain誌に報告されたニュージーランドのマオリ族(ラグビーのハカで有名)における報告である.ニュージーランドには29名のCANVAS症例が報告されていて,その一部16名はヨーロッパ由来である.残りの13名はマオリ族由来の症例である.

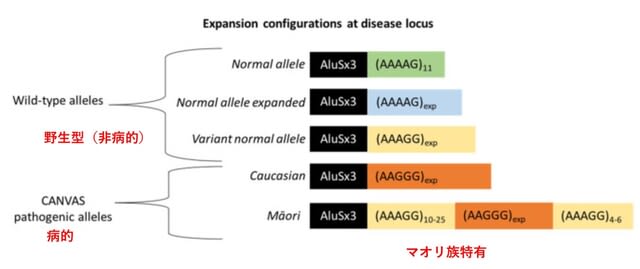

遺伝子解析の結果,全例,集団特異的な(AAAGG)10-25(AAGGG)expというこれまでにない変異パターンを認めた.ヨーロッパ由来の症例と比較して,明らかな表現型の違いはなかった.マウリ族に共通の疾患ハプロタイプが存在することは,この新規リピート伸長がこの集団での創始者効果があることを示唆する.また本報告ではCANVASがレム睡眠行動障害を呈しうることや,10歳未満でも発症しうることも記載されている.

A Māori specific RFC1 pathogenic repeat configuration in CANVAS, likely due to a founder allele.

Brain 143;2673–2680,2020(doi.org/10.1093/brain/awaa203)

【RFC1遺伝子関連疾患の1病型としてのMSA】

ひとつは中国からの論文で,RFC1遺伝子変異が,CANVASと症状の一部が類似する多発系萎縮症(MSA)に認められるかを検討した研究である.対象は中国人のsporadic adult-onset ataxia of unknown etiology(SAOA)患者104名,MSA患者282名,そして健常対照203名で,病原性のあるAAGGGリピートと他の5つのペンタヌクレオチドリピート(AAAAG11, AAAAGexp,AAAGGexp,AAGAGexp,AGAGGexp)をスクリーニングしている(11回が基準となるリピート回数で,expは400~2000回の伸長リピートを意味する).また神経学的診察,画像検査,電気生理,前庭機能検査を含む包括的な臨床評価を行っている.

結果として,SAOA患者1名とMSA患者3名に両アレリック性(AAGGG)expが確認された.リピート数は100~160であった.さらに,MSA患者1名には(AAGGG)exp/(AAAGG)expという遺伝子型も認められた.しかしこれは過去に晩発性小脳失調症(LOCA)や健常対象者でも報告されていることから病原性は不明と考えられた.

表現型の検討では,両アレリック(AAGGG)expを有するMSA患者は,血族婚は認めないものの家族内発症はなく,常染色体劣性遺伝形式として矛盾しないと考えられた.表現型はMSA-CとMSA-Pのいずれも呈しうることが分かった(probable MSA-Pが2名,possible MSA-Cが1名:後者ではレム睡眠行動異常症合併し,MRIではhot-cross bun signあり!).CANVASの診断基準を満たさなかった.しかしCANVASの3主徴の出現までには長期間(10年以上)要することから,今後,CANVASの症候を呈する可能性はある.病理学的検索ができた症例はなかった.いずれにしても(AAGGG)exp例とMSAの発症早期における鑑別は困難と考えられた.また (AAGGG)expの臨床表現型は,①CANVAS,②MSA,③SAOAとも言える.

以上より,MSAの診断において,今後,RFC1遺伝子のスクリーニングをすることが望ましい.またCANVASとMSAの診断基準の再検討は必要であろう.

Wan L,et al. Biallelic intronic AAGGG expansion of RFC1 is related to multiple system atrophy. Ann Neurol. Sep 16, 2020.(doi.org/10.1002/ana.25902)

【マオリ族における新たなRFC1遺伝子変異パターンと創始者効果】

もう一つは,Brain誌に報告されたニュージーランドのマオリ族(ラグビーのハカで有名)における報告である.ニュージーランドには29名のCANVAS症例が報告されていて,その一部16名はヨーロッパ由来である.残りの13名はマオリ族由来の症例である.

遺伝子解析の結果,全例,集団特異的な(AAAGG)10-25(AAGGG)expというこれまでにない変異パターンを認めた.ヨーロッパ由来の症例と比較して,明らかな表現型の違いはなかった.マウリ族に共通の疾患ハプロタイプが存在することは,この新規リピート伸長がこの集団での創始者効果があることを示唆する.また本報告ではCANVASがレム睡眠行動障害を呈しうることや,10歳未満でも発症しうることも記載されている.

A Māori specific RFC1 pathogenic repeat configuration in CANVAS, likely due to a founder allele.

Brain 143;2673–2680,2020(doi.org/10.1093/brain/awaa203)