二日酔いによる頭痛は,頭痛診療のバイブルである国際頭痛障害分類第3版(ICHD-3)では,8.1.4.2遅発性アルコール誘発性頭痛(Delayed Alcohol-induced Headache;DAIH)と正式に記載されている.そして診断基準には以下の項目が含まれる.

1)頭痛はアルコール摂取後5~12時間以内に発現する.

2)頭痛は発現後72時間以内に自然消失する.

3)頭痛は以下の3つの特徴のうち少なくとも1項目を満たす:a) 両側性,b)拍動性,c)身体的活動により増悪.

項目は経験的に作られたのではないかと思われる(笑).この頭痛は生涯有病率72%ともっとも頻度の高い二次性頭痛でありながら,研究する者はほとんどなく,謎に包まれた頭痛とも言える.ところが最新号のNeurology誌にDAIHの大規模研究が掲載されており非常に驚いた!スペインのグループが2018年に行った調査で,DAIHの臨床表現型を明らかにすることが目的であった.著者らは,DAIHが片頭痛ないし低髄液圧性頭痛の特徴を有するのではないかという仮説のもと研究を行っている.

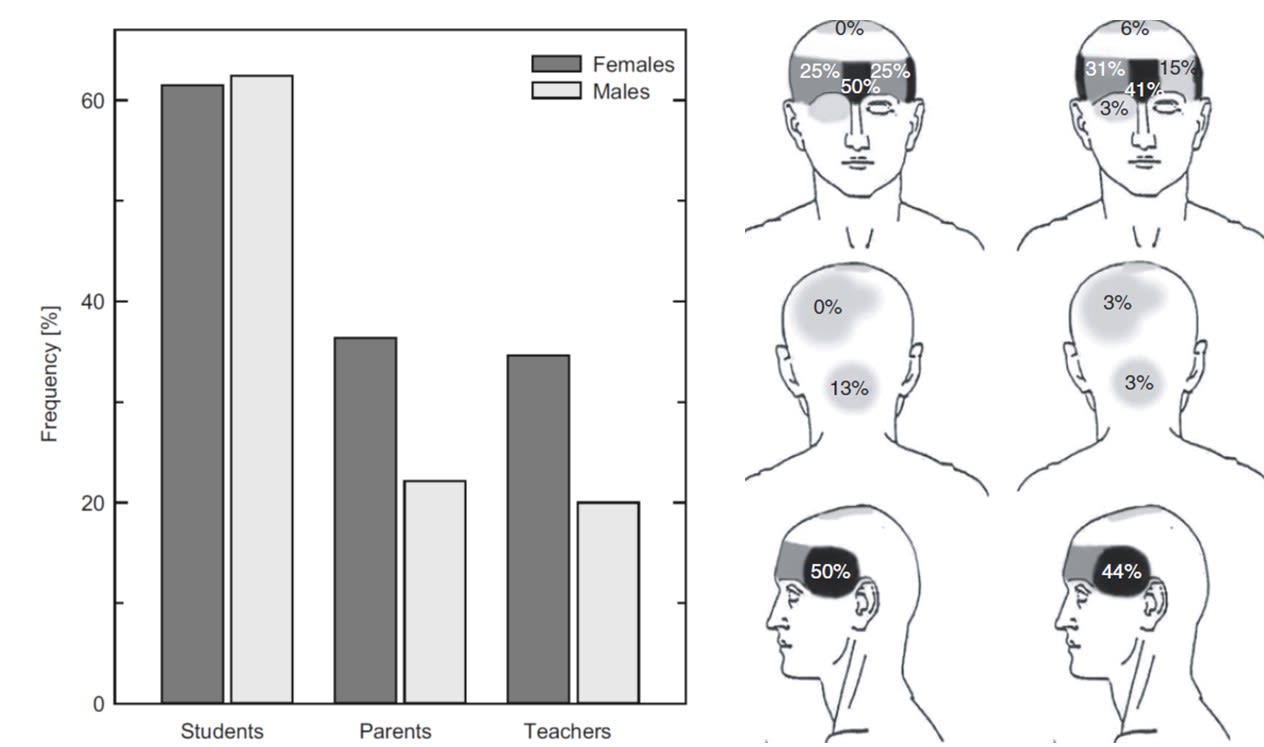

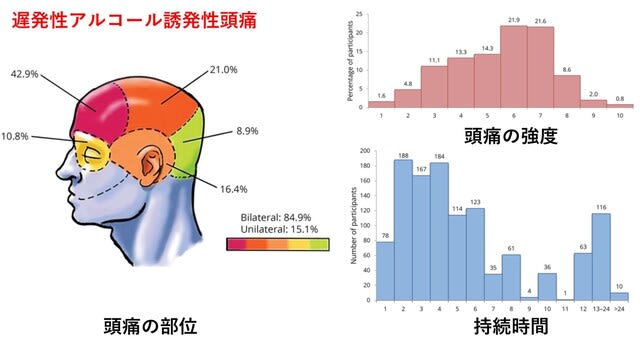

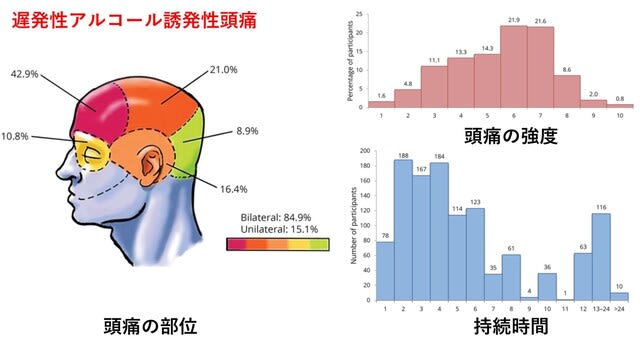

方法は自発的に(笑)アルコールを摂取し,頭痛を経験した大学生を対象に横断的研究を行っている.臨床データ等を各自,調査票に記入するアンケート形式で行われた.さて結果だが,計1,108 名も参加している(女性 58%,平均年齢 23 歳,頭痛の既往歴 41%).頭痛出現前の平均アルコール摂取量は158gと,ビール中瓶8本,ワイン2本に相当し(!),蒸留酒は参加者の60%,ビールは41%,ワインは18%が摂取していた(100%を超えるのは一部の人は複数飲むため).ICHD3のDAIH診断基準を95%の参加者が満たしていた.頭痛の持続時間は平均6.7時間で,総飲酒量と相関していた(r = 0.62,p = 0.03).85%の患者で両側性であり,前頭部痛が多く見られた(42.9%).痛みの性状は圧迫性(60%)または脈動性(39%)で,83%で身体活動による悪化がみられた.仮説に関しては,ICHD3の低髄圧による頭痛の基準を58%で満たし,片頭痛の基準を36%で満たした.

以上より,DAIHは典型的には両側性,前頭部優位で,圧迫感を呈する頭痛であることが分かった.また片頭痛と低髄圧による頭痛の両方の特徴を持つこともわかった.面白かったのは,この論文の限界が「想起バイアス」と記載されていたことである.つまりどれだけ飲んだのかとか,どんな頭痛だったのかとか,酔ってきちんと覚えていないことが研究結果を歪める恐れがあるということだ.

Clinical characterization of delayed alcohol-induced headache: A study of 1,108 participants

Neurology. Sep 1, 2020(doi.org/10.1212/WNL.0000000000010607)

1)頭痛はアルコール摂取後5~12時間以内に発現する.

2)頭痛は発現後72時間以内に自然消失する.

3)頭痛は以下の3つの特徴のうち少なくとも1項目を満たす:a) 両側性,b)拍動性,c)身体的活動により増悪.

項目は経験的に作られたのではないかと思われる(笑).この頭痛は生涯有病率72%ともっとも頻度の高い二次性頭痛でありながら,研究する者はほとんどなく,謎に包まれた頭痛とも言える.ところが最新号のNeurology誌にDAIHの大規模研究が掲載されており非常に驚いた!スペインのグループが2018年に行った調査で,DAIHの臨床表現型を明らかにすることが目的であった.著者らは,DAIHが片頭痛ないし低髄液圧性頭痛の特徴を有するのではないかという仮説のもと研究を行っている.

方法は自発的に(笑)アルコールを摂取し,頭痛を経験した大学生を対象に横断的研究を行っている.臨床データ等を各自,調査票に記入するアンケート形式で行われた.さて結果だが,計1,108 名も参加している(女性 58%,平均年齢 23 歳,頭痛の既往歴 41%).頭痛出現前の平均アルコール摂取量は158gと,ビール中瓶8本,ワイン2本に相当し(!),蒸留酒は参加者の60%,ビールは41%,ワインは18%が摂取していた(100%を超えるのは一部の人は複数飲むため).ICHD3のDAIH診断基準を95%の参加者が満たしていた.頭痛の持続時間は平均6.7時間で,総飲酒量と相関していた(r = 0.62,p = 0.03).85%の患者で両側性であり,前頭部痛が多く見られた(42.9%).痛みの性状は圧迫性(60%)または脈動性(39%)で,83%で身体活動による悪化がみられた.仮説に関しては,ICHD3の低髄圧による頭痛の基準を58%で満たし,片頭痛の基準を36%で満たした.

以上より,DAIHは典型的には両側性,前頭部優位で,圧迫感を呈する頭痛であることが分かった.また片頭痛と低髄圧による頭痛の両方の特徴を持つこともわかった.面白かったのは,この論文の限界が「想起バイアス」と記載されていたことである.つまりどれだけ飲んだのかとか,どんな頭痛だったのかとか,酔ってきちんと覚えていないことが研究結果を歪める恐れがあるということだ.

Clinical characterization of delayed alcohol-induced headache: A study of 1,108 participants

Neurology. Sep 1, 2020(doi.org/10.1212/WNL.0000000000010607)