筑波大学菅平高原実験センターで行われたシダ講習会で刺激を受けました。

講師は、長野県植物研究会の大塚先生です。

教わったことを忘れないうちに、昨日(11.23)のシダ観察会に参加しました。

シダに詳しい仲間いわく、「図鑑、ルーペ、カメラは観察の出需品」です。

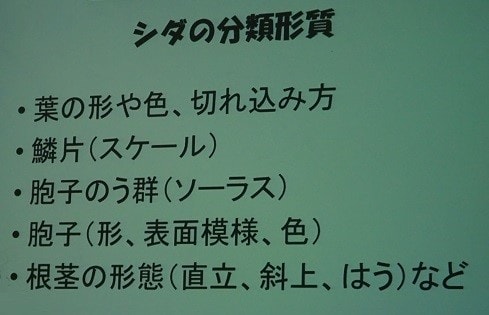

シダの見分け方で注目する形質は、葉、鱗片、胞子のう、胞子、根茎だそうです。

花の咲かないシダ植物は、これまで、なかなか馴染めなかったのですが。

見分け方の基本を教えていただき、わずかながら親しみがわいてきました。

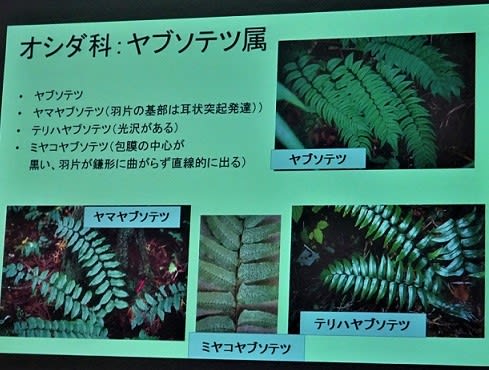

これらは身近なシダとのこと、葉で見分けるそうですが専門用語がハテハテ?

大塚先生が、野外で両方の種類を見つけ、丁寧に教えてくれました。

観察会での仲間からの第一声は「これがイヌワラビだよ」、早速出会いました。

小羽片の基部全面が羽軸についており、ヤマイヌワラビとは違います。

ヤブソテツやヤマヤブソテツも、よく見かけるシダだとのことです。

これも仲間が「ヤブソテツ、葉の基の突起が目立たず」と教えてくれました。

ところが、中には突起が発達している葉もあり、まだ一人では迷いそうです。

仲間が座り込んで写真撮影、このシダはミヤマクマワラビとのことです。

なるほど、大塚先生に教わったとおり、側脈は単条です。

こちらはトラノオシダ、民家の石垣でも見かける一般的なシダだそうです。

本種は、栄養葉と胞子葉が別だそうで、一見、違う種ではないかと思いました。

葉以外で特徴的な形質に、葉柄や中軸につく鱗片があります。

オシダの鱗片は、色も形も“削り節”風で、美味しそうな鱗片をまとっています。

そして、胞子がついていれば、見分けには有力な手掛かりになります。

胞子のうの形や並び方、また、膜の有無や覆い方などを見るのだそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます