今回もツレサギソウ属の仲間です。

陽の射し込まない針葉樹林の中に花を咲かせるキソチドリです。

高さ20cmほどで花は淡緑色、競合する植物が少ないので目につきました。

花の特徴は、萼片がやや膜質、背萼片は狭卵形、側花弁は先が細く伸びるなどです。

よく似るヤマサギソウでは、萼片は草質、背萼片は広卵形、側花弁は狭い三角状とか。

草原で稀に見かけるタカネサギソウ、丈は低いもののがっしり型で遠目にも分かります。

7月上旬に咲いた花が、その下旬には子房を膨らませています。

タカネサギソウの側花弁は、基部が広く上部が急に細まるタイプです。

湯ノ丸山系のランの中では、最も多く見られるホソバノキソチドリです。

池の平にも多く、人通りのない時間帯に木道上に寝そべると間近に見ることができます。

6月には葉を出し、7月はじめには茎を立ち上げてきます。

側花弁は、先が細くならず、基部と上部の幅がほぼ同じタイプです。

花の向きは偏らず、交互に別の方向を向いて咲き、距は水平かやや下向きにつきます。

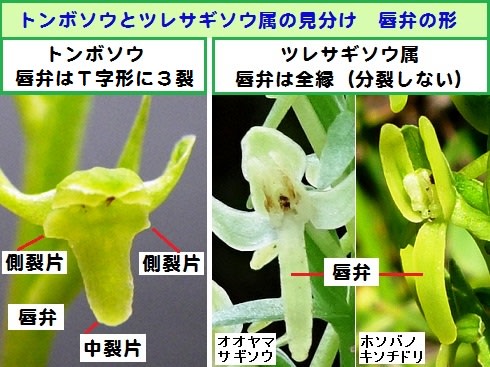

変種のコバノトンボソウは、花の向きが偏り、距の先が跳ね上がるそうです。