菜園の隅に咲いたツリフネソウの葉を食べる、ベニスズメの幼虫と思われる芋虫です。

たくさんの芋虫くんの中から、10月7日にランくんとリンくんをお招きしました。

蛹になる準備でしょうか、12日にランくんがツリフネソウの葉を身にまといました。

14日にはリンくんが寝床がわりに入れてやった園芸用土にもぐり込みました。

菜園のツリフネソウに残した仲間の芋虫達は、つゆ霜にあたりながら頑張っています。

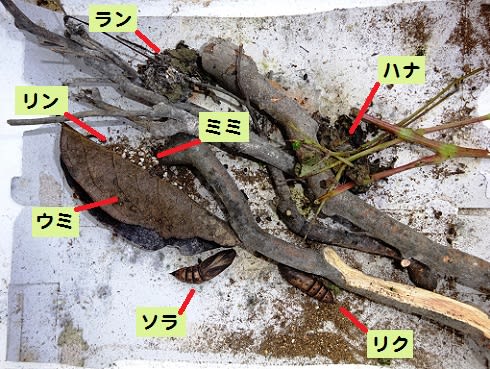

その中から16日にお招きしたのは、画像上からリクくん、ソラくん、ウミくんです。

ウミくんは19日に土にもぐり、リクくんは22日に裸のままで蛹になりました。

画像左側の物体は、リクくんが蛹になる前に脱ぎ捨てた皮と思われます。

13日のリンくんの食事に使ったツリフネソウの葉に赤ちゃん芋虫がついてきました。

身体は緑色、体長は12mmほどの可愛い芋虫、名をハナとつけました。

18日には、ハナくんより大きい身体の友達がお目見えで、ミミと名付けました。

大先輩のウミくんと背比べ、画像上からウミくん、ハナくん、ミミくんの順です。

飼育箱に入り約2週間のハナくん、蛹になる場所探しか、親しんだ箱から逃亡です。

26日のこの日、リラックスして顔を伸ばすと8cmほどの大きさになっていました。

翌日の27日、いよいよ蛹になる準備に入りました。

早朝、ツリフネソウの葉に糸をかけ始め、夕方にはすっかり身を隠しました。

ようやく全員が無事に蛹になりましたので、発砲スチロール箱のふたを閉めました。

今日は10月31日、これから冬ごもりに入り来春の羽化を待ちます。