冬芽や葉痕の表情は、笑ったり怒ったり、また、見る人の感じ方によっても異なります。

クルミの仲間は、可愛く楽しい自然の傑作、ついついシャッターを押してしまいます。

画像は栽培されている「シナノグルミ」で、若い枝にも毛がないのが特徴です。

葉痕の顔型の輪郭に維管束痕や芽が絶妙に配置され、豊かな表情を作り上げています。

オニグルミやヒメグルミは、若い枝に毛が密生し、冬芽も褐色の毛がいっぱいです。

テモミグルミの実は殻が堅くて表面がでこぼこ、2個を手で握りゴリゴリしてぼけ防止。

冬芽が子供の万歳ポーズでお馴染みのオオカメノキは葉痕も幼顔系です。

紅紫色でつやがあるナナカマド、大きな冬芽のホオノキはのっぺり葉痕も目立ちます。

丸々としたレンゲツツジの花芽、鮮やかな赤い芽鱗にうぶ毛が白く縁取っています。

葉が変化したとされるトゲを持つ植物、トゲが芽を包み守っているようにも見えます。

ヘビも登れないヘビノボラズ、鳥も止まれないトゲを持つメギは別名 コトリトマラズです。

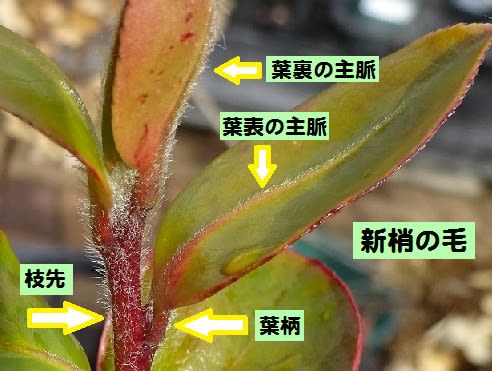

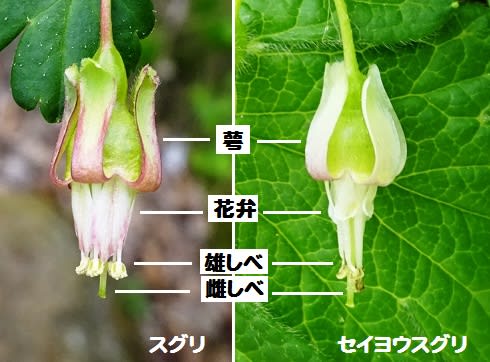

表皮が変化したトゲを持つノイバラとサンショウ、スグリのトゲは葉柄の変化だとか。

ノイバラの冬芽はルビー色に輝き、サンショウは体操選手のフィニッシュ決めポーズ。

冬芽は福顔、葉痕と維管束痕がつくるダブルハート模様、キリは隠れた幸の樹です。

実がついているのかと思い、一つを割ってみると、中から出てきたのは花芽のようです。

馬のひずめのようなクサギの大きな葉痕、冬芽は小さくちょっこと顔を覗かせています。

カキノキの維管束痕は一つで大きな半円形、クワはゴマ粒を輪状にまぶした感じです。

なんとも美しく流れるような曲線、ウリハダカエデの冬芽には見とれてしまいます。

ツノハシバミは赤目怪人か、実は、口は葉痕、赤目は芽で葉芽か雌花、頭は雄花です。

ヤマブキは冬でも樹皮が緑色、遠目にも目立ち、葉痕は小さいものの目鼻くっきり。

カクレミノとアオキは常緑樹、いずれも庭に植えられていた株です。

フジの葉痕には鳥が潜み、ムクロジの葉痕は今年の干支のお猿さんです。

今の時期、落ちているムクロジの実を手にとって振ると、カラカラと音を立てます。

飴色の実の中には硬い真っ黒な種、この種が羽根突きの羽の黒い玉の正体です。