「花にくる虫どんな虫?」(2021.5/29)の記録

<参加者の感想は こちら>

リー智子さんが進めている「玉川上水46億年を歩く」のイベントとして、子供に訪花昆虫を学ばせる「花にくる虫どんな虫?」という企画のお手伝いをしました。

当日、小平市鷹の台にある上水公園に集まりました。

これまでの調査で花には大きく分けて皿型の例えばマツヨイグサのような花と、筒形で蜜がその奥にあるような例えばクサギのような花があり、皿形にはハエやハチなど色々な昆虫が来るのに、筒型の花にはチョウやハチが来ることがわかっています。なぜならハエはスタンプのような口をしているので、筒型のような細長い花では蜜が吸えないからです。なぜそう言う選別をするかというと、ハチは効率的にみつを吸うために同じ種の花を連続的に訪問するので、受粉の確実性が高いからと言われています。皿型のように「誰でもどうぞ」の花の場合は、他の花の花粉が届けられる無駄が多いわけです。

そういうアイデアで企画をしたのですが、参加者に小学低学年が多いということから、データをとって比較するというより、花の前で昆虫が来るのを見て記録を取るという体験をして貰えばいいだろうと考えを変えました。

挨拶の後、次のようにはじめました。

「あのね、花ってなんのためにあると思う?」

という難しい質問をしました。大人でもすぐには答えられません。そこで、待っている間に未熟な果実がなっているのを確認していたカラタチの木の前で

「ちょっと集まってください。ここにカラタチの実の赤ちゃんがなっています。ちょっと潰して匂いを嗅いでみて」

カラタチで説明する

「あ、ミカンみたいな匂いがする」

「そうだね、これは花の中にあるメシベが大きくなっているところなんだけど、花にはオシベとメシベというものがあって、オシベは花粉という小さな粒を作ります。それがメシベにくっつくと実が大きくなり始めます。この中にはタネがあります。だから、花はタネを作るためにあるんです。タネは植物の赤ちゃんだから、どこかに運ばれたらそこから植物が生えます」

保護者の人も「はあ、そうなんだ」という顔をしていました。

「今日しらべるのは、花にくる虫だけど、虫は花の中にある蜜という甘いジュースみたいなものを吸いにきます。その虫が体に花粉をつけて別の花に行ってメシベに花粉をくっつけます」

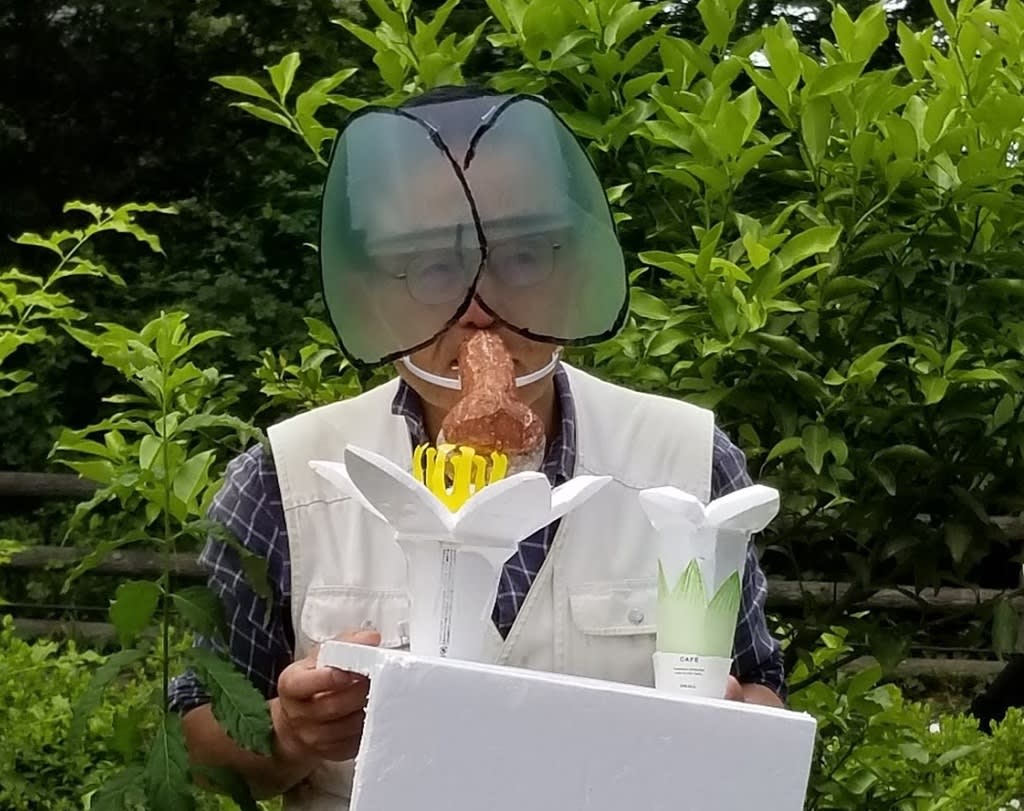

と言った上で、準備していた小道具を取り出しました。まず発泡スチロールで作った花を2通り出して並べました。

「あのね、これはよくある皿のような花で、黄色いオシベがあって、中にメシベがあります。こういう花にはいろんな虫がきます。もう一つは細長い筒があって蜜はその奥にある花です」

と言って、私がハチになることにしました。まず複眼をクリアファイルで作って頭にくっつけました。皆さんから笑いが漏れました。それから発泡スチロールで作ったハエの口をつけました。コロナでマウスシールドが売られるようになったので、それを加工してこの口をつけました。さて、ハエになった私は筒型の花に口を持っていきましたが、口が大きくて筒の中には入れません。

そこで複眼とハエの口を外して、百均ショップで買ってきた、筒がくるくると巻いていて息を吹き込むとビューンと伸びるおもちゃを取り出して、それに息を入れて伸ばして、筒型の花に入れました。

「チョウはこういうストローを巻いたような口をしているから、これを伸ばして蜜を吸います」

この説明でうまく理解してもらったかどうかわかりませんが、子供は色々なものが出てきて説明を聞いたので、ハエとチョウで違う口を持っていて、蜜が吸える花と吸えない花があるということは何となく感じてくれたと思います。

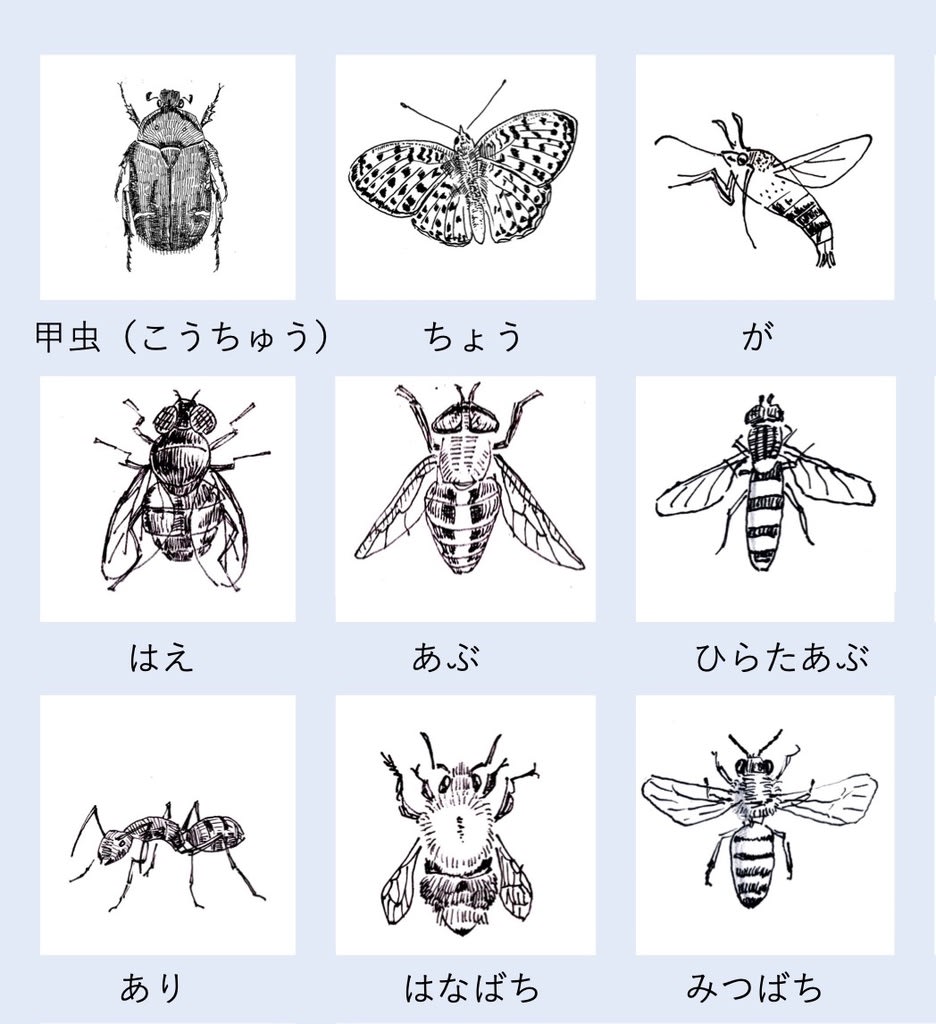

それから昆虫の区別の仕方を説明しました。ハチと一部のアブは区別がしにくいので、ハチには触覚があることをやはり小道具を使って説明しました。

それから、早速近くにあったネズミモチの花の前で観察することにしました。

ネズミモチ

子供のほうが目が良いみたいで、次々に

「あ、ハチがいる!」

と声が上がりました。

「花には蜜が少ししかないので、人がなめてもほんの少し甘い味しかしないけど、昆虫はとても小さいから、ジュースをコップで飲んだくらいに感じるよ」

ネズミモチの前で記録の仕方を練習

「見つけたら、その時間と虫の名前を書いてくださいね」

記録の仕方を確認した上で、昨日確認していたテイカカズラとネズミモチがあるところに移動しました。

「これがテイカカズラの花なんだけど、花びらが扇風機の羽みたいに片方が丸まってるよ」

テイカカズラ

その場所で10分間の観察をしてもらいましたが、テイカカズラはあまり昆虫が来ず、チョウが1例きただけでした。これに対してネズミモチは4例の記録が取れました。多少のばらつきがありましたが、全体としては7割ほどがハチでした。

それから上流に向かって歩きました。昆虫好きの少年がクヌギの樹液の出ているクヌギの木を見つけて

「クワガタがいるかもしれない」

と言ったのでみんなで行ってみましたが、残念ながらクワガタやカブトムシはおらず、ヨツボシケシキスイがいました。

移動しながら昆虫採集をしてもらいましたが、途中で日が射すようになり、昆虫の姿が目につくようになりました。

韓先生による昆虫の説明

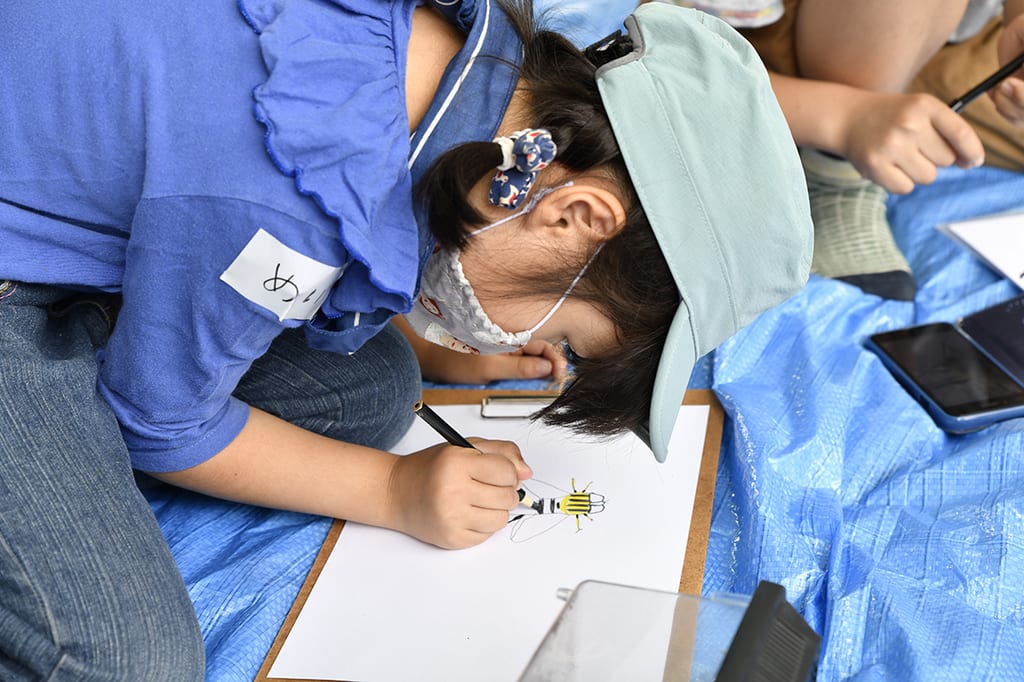

しばらく歩いて「大けやき公園」につきました。そこの木の下にブルーシートを敷いて、とってきた昆虫のスケッチをしてもらうことにしました。

その時、実体顕微鏡やルーペを出して、採集した昆虫を観察してもらいました。

実体顕微鏡を使う

年齢もさまざまなので、子供によって早い、遅いだけでなく、描き方にも違いがありましたが、いくつかとても個性的な作品が出来上がりました。ハチの翅脈まで表現している子もいて感心しました。

子供たちの作品・・・実にすばらしい

スケッチに参加しなかった小さい子は「小道具」で遊んでいました。

作業中に武蔵野美術大学のリサ・ヴォイテさんと話ができました。リサさんのおじさんがドイツで大きい庭を開放して子供に昆虫の勉強をさせているそうです。その様子をスマホで見せてもらいました。また、今日は朝鮮大学校の韓先生と3人の学生さんも参加され、昆虫のことをいろいろ解説してもらいました。そういう意味ではちょっと国際的でもありました。セミの観察活動をしている荻窪奈緒さん、ハチに詳しいので「ハチさん」と呼ばれていた山口康裕さんにもお世話になりました。

予定していた12時をかなり回ってしまいましたが、挨拶をして解散にしました。

「野外のイベントですから予定通りにはいきませんが、一応、花にくる虫のことを学んでもらえたかと思います。さっき記録を見せてもらったら、ネズミモチにきていたのは多くはハチだったようです。テイカカズラは1例しかありませんでしたが、チョウでした。だから、典型的な筒型のテイカカズラで口の細いチョウがきていたこと、ネズミモチも筒型といえる花でハチがきていたことは想定通りでした。ただ、ネズミモチの花は小さいので、アブでも蜜が多少吸えるのかもしれません。実際には中間的なものもあるということです。いずれにしても、さまざまな花にさまざまな虫が思い思いに来ていると、特に考えもしないで思っていたと思いますが、そこにもルールのようなものがあるということです。

昆虫のスケッチをしてもらいましたが、みな個性的で素晴らしい作品になりました。ハチの - 翅脈と言いますが - 翅(はね)の細かな筋まで描いた人もいました。今は便利になってカメラで写して分かったような気になりがちですが、スケッチをするとよく見るんですね。それはとても大事なことだと思います。

ところで、私は今日のことを想像しながら、近所の魚屋さんで発泡スチロールをもらってきて小道具を作りましたが、意外にウケてよかったです」

と言ったら笑いが起きました。

「すごくウケました」

とリーさん。

「また機会があったらお会いしましょう。今日はありがとうございました。」

と言って締めくくりました。

なかなか楽しい会になりました。思えば、東京でこんな集まりが気軽にできるのも、玉川上水があってのこと、そこに植物があり、昆虫が暮らしていればこそのことです。改めて玉川上水の大切さ、ありがたさを思いました。こうしたイベントが小さな心に何かを残してくれれば嬉しいことです。

主催のリーさん、スタッフとして協力下さった皆様、お疲れ様でした。写真は全さんとリーさんによるものです。ありがとうございました。

+++++++++++++++++++

個人写真の公開は了解をもらっています。