訪花昆虫調査(2022年5月28日)の報告

高槻成紀

去年(2021年)の夏に乙女高原で訪花昆虫の調査をして、柵ができる前の10倍もの記録がとれて、柵が設置されたことで、花が戻ってきたと同時に昆虫も戻ってきたことを大いに喜びました。まとめた後で「来年はシーズンの初めから続けて調べたいね」という話になり、5月下旬に予定しました。当日(5月28日)は幸い、快晴の気持ち良い天気になりました。

私が塩山の駅に10時についたので、皆さんお待ちかねで申し訳なく思いました。早速説明をして、11時半くらいから各々が持ち場について調査を始めることにしました。

「いざ出発」

5月下旬とはいえ、乙女高原ではまだ草が伸び始めといった感じで、主な花はミツバツチグリとキジムシロでした。所々でフデリンドウを見つけて喜びました。私は芳賀さんと一緒に作業をすることになり、西側の林の登山道沿いの場所を調べることになりました。

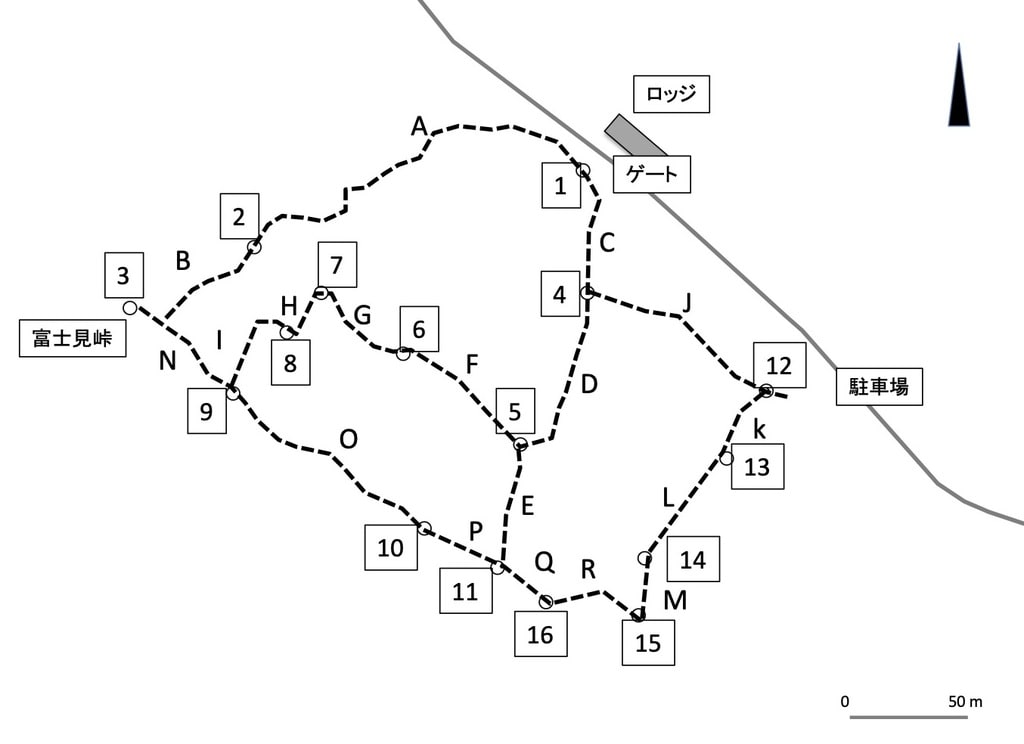

コース(A, B, C・・・)と境界の番号

100メートルの巻尺を張りながらの上りは思ったより大変でした。始めてすぐにサクラスミレがあり、しかもそれがたくさんあって感激しました。こんなにたくさんのサクラスミレを見たのは初めてです。

サクラスミレ

肝心の昆虫は探すとなかなかいません。しばらくしてようやくキジムシロに小さな甲虫が来ていました。そうすると巻尺で今、何メートルのところにいるかを記録し、それから花の名前と昆虫を記録しました。

キジムシロに甲虫

100 メートルの巻尺いっぱいになりましたが、まだラインAは続きます。ここでUターンして記録を取り、巻尺を巻き直して100 メートルの続きを始めました。ミツバツチグリとキジムシロにはいくつか記録が取れましたが、サクラスミレには昆虫が見つからないのにはちょっとがっかりしました。

こうして山道を登って行きましたが、高くなるとマイヅルソウが出てきました。ただ、まだツボミでした。その辺りで「あれ?」と思いました。白いスミレです。「もしや?」と思いました。その「もしや」は「やっぱり」でした。エゾノタチツボスミレです。

エゾノタチツボスミレ

これはアファンの森で初めて見て、感激したもので、その後他の場所では見ていませんでした。スラリと背が高く、花が純白で格別な印象です。しかも昆虫が来ているのも確認できて大満足でした。

ただし、まだまだ上りがつづくので、二人ともペースダウンです。年代が同じことがわかって「長嶋が大好きだった」とか「昔70歳といえばヨボヨボの爺さんと思っていたのに、自分がなるとなんだかね」などととりとめもない話を楽しみました。

昭和30年代の山陰では、男の子が花が好きというのは「男のくせに花が好きだなんて」と言われるのが恥ずかしくて秘密にしていたものです。芳賀さんは「わかる、わかる。私が山を歩き始めた時、山なんか行ってどうするの、と言われたの」と二人で時代の違いに納得しました。