ほぼ一段落しましたので、Aisled Barns の紹介から再開します。

******************************************************************************************

[文言追加 26日10.36、10.54][註記追加 27日16.56]

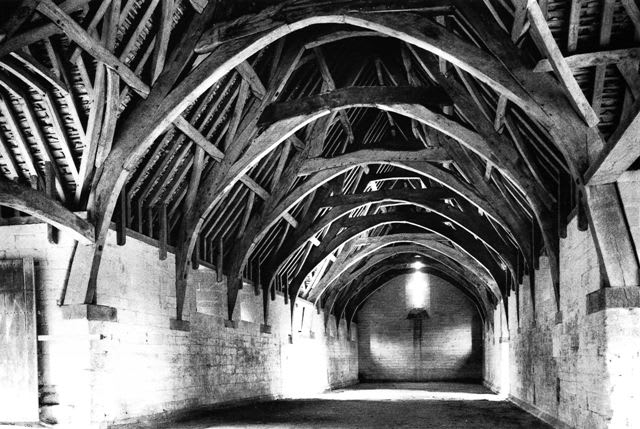

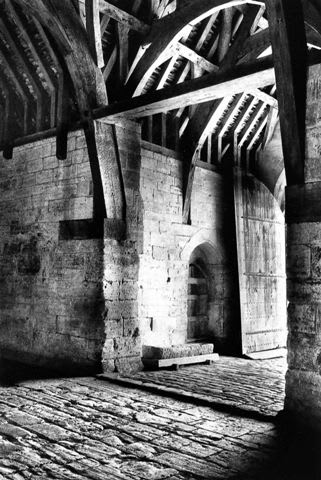

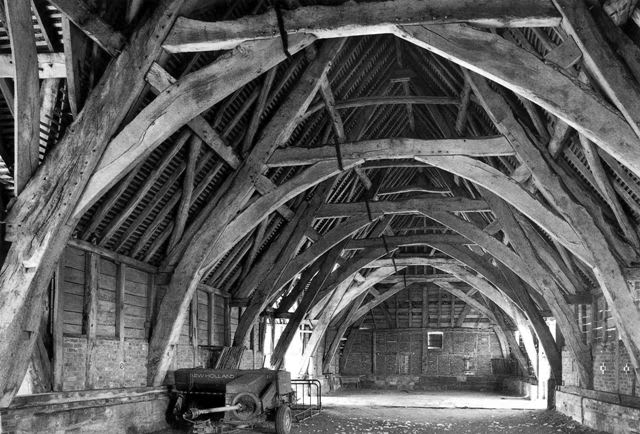

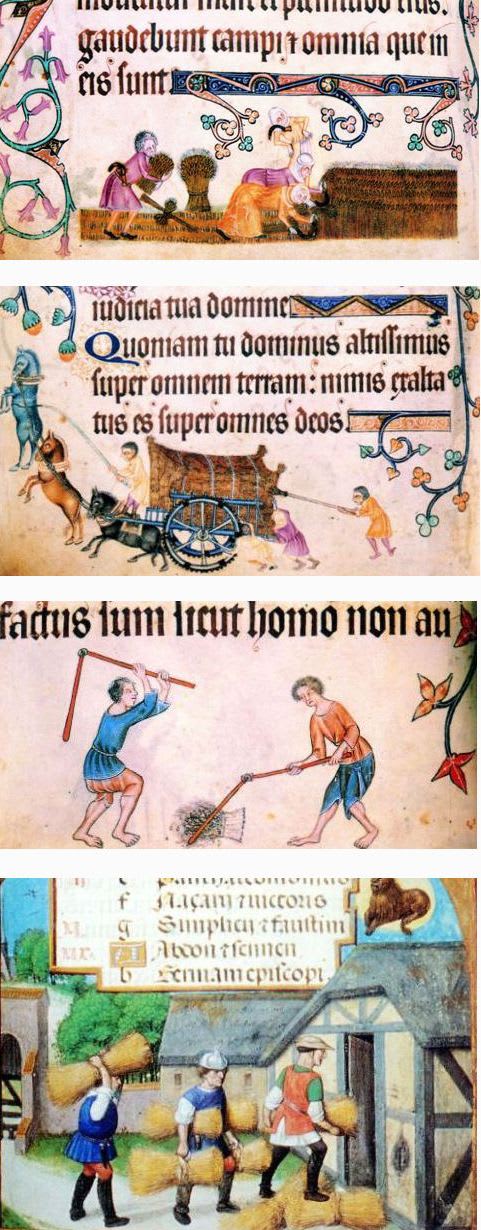

“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介は、今回が最後です。

今回は、ヨーロッパから北アメリカに移住した人びとがつくった bahn 。

移住した人びとは、それぞれ、生まれ故郷のつくりかたで建物をこしらえたようです。

そのため、北アメリカには、ヨーロッパ各地域のつくりかたによる建物が、それぞれの入植地にあります。

今回は、同書に載っているオランダの入植者が18世紀に建てた建物。

Deertz bahn とありますが、Deertz の意味が不明です。固有名詞?

当初、Middleburgh(Schoharie Country), New York に建っていたと説明にありますが、この場所も手持ちの地図では見つかりません。末尾の h のないMiddleburg という地名はワシントンの北にありますが、そこは New York 州ではない。 New York 州は、オンタリオ湖の南部一帯。多分そのあたりの平野部にあるようです。

下の写真は、移築のために下見板( weather boards )を剥がした状態。

「差物」を多用した、と言うより、「横材」はすべて「柱」に「差口」で納めている、骨組が見えます。

「差物」「差口」は、前回までに紹介したヨーロッパの例にも多く見られます。

「差物」「差口」は、決して日本の木造建築の特技ではないのです。誰だって、同じことを考えるのです。

その実測図が下図。柱間は6間。平面は、60ft×50ft(18.25m×15.25m)。

ヨーロッパの bahn との大きな違いは、石の上に直かに柱を立てるのではなく、石の上に流した「土台」上に、「枘差し」で柱を立てていること( tenoned into longitudinal timber sills )。

緩い北斜面に建っていたようです。

「土台」が使われた、ということは、入植者たちが建物づくりに習熟した人たちばかりではなかった、ということを示しているのではないでしょうか。

「礎石」の上に直かに「柱」を立てるには、熟練の技を必要としますが(「礎石」の天端をすべて同じ高さに据えられるとはかぎりませんから、「礎石」ごとに「柱」の長さを調節しなければならない)、「土台」を使用すれば、誰にでもできるからです(「土台」を水平に据えることは比較的容易、そうすれば横材が角材なら、「柱」の長さは全部同じですむ)。

日本の城郭づくりと、同じような状況だったのでは。

「柱」の中途に、床位置とは関係なく「横材」が入っていますが、これは「飛貫」同様の役割を担っているものと考えられます。

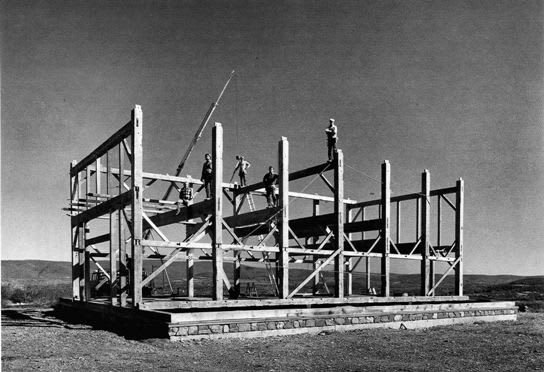

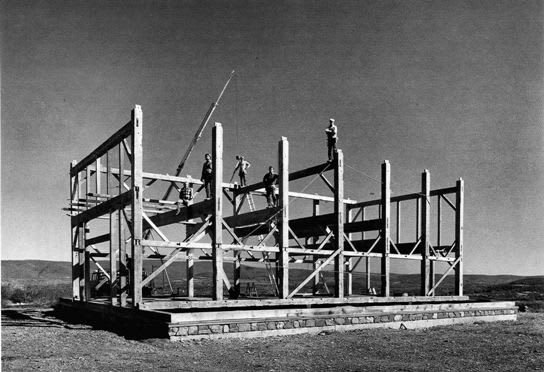

以下は、移築時の建て方の様子です。

1990年代の移築ですから、クレーンが使われています。

先ず、「身廊」:上屋に当たる部分を建てます。両妻、そして中央の列を先行したことが分ります。

柱の外面に打たれている斜材は、「仮筋かい」。

「仮筋かい」は部分的に入れられていますが、本体に入る斜材は、同じ位置に、すべて入れられていることに留意してください。

入れるなら、全部に入れる、これが「斜材」を入れるときの鉄則。

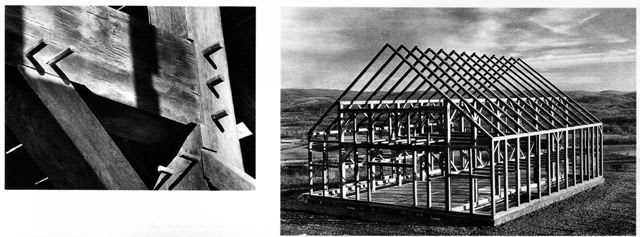

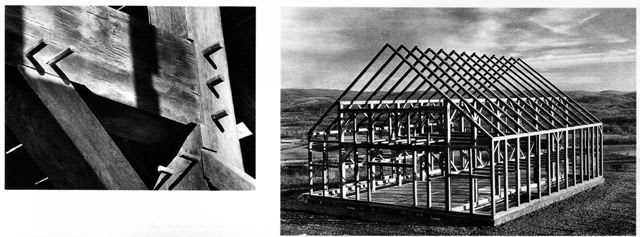

次は、模型の写真のようですが、左が上の写真の段階の、長手方向から見た写真。

右は、軸部が側廊:下屋 aisle まで組み上がった段階。

まわりの景色は、ヨーロッパの風情ではありません。

次は、「仕口」(「枘差し・込み栓」)のクローズアップと合掌まで仕上がった写真です。これも、まるで模型のよう。

側廊側面の「柱」頂部の「斜材」:「方杖」は、両妻位置と中央の「柱」にのみ設けられていますが、「桁」を中央の柱上で継いでいるからのようです。日本では「肘木」を据えるところです。

******************************************************************************************

ここまで、各地域の木造を主とする Aisled Bahn を紹介してきましたが(イタリア・ドロミテの木造を主とする建物群も過日紹介しました)、人びとが考えることは、洋の東西を問わず、地域によらず、同じである、ということを、あらためて強く感じています。

その土地土地の状況において、人びとはそれぞれなりに建物づくりを考える。

しかし、そのとき人びとが考える「構築の原理」は、結局のところ、同じである、ということです。考えてみれば、きわめて当たり前のこと。

そして、今、日本で、「伝統」「伝統工法」・・と騒いでいることが、ますます馬鹿げたことだ、と私には思えてきました。

なぜなら、日本の建物づくりの「構築の原理」もまた、人びとなら必ず至りつく考えにほかならないからです。

「伝統」「伝統工法」と騒ぐ方がたは、それを「原理」という眼で捉えているようには、思えないのです。単なる「形」としてしか捉えていないように思えるのです。

「伝統」とは、形ではない。もちろんファッションではない。その意が、ますます強くなってきました。

このような日本の「特異な状況」は、ここ1世紀足らずの間の一部の人たちの考え方(耐力壁に依存する考え方)によって人為的に為されてきたこと、その結果生じた現象である、これは、今さら言うまでもないでしょう。

この人たちは、耐力壁に依存する考え方の《普及》のために、「普通の人びと」に「事実を知られないよう」に必死になった。その結果、人びとは「事実を知ること」から遠ざけられてきたのです。[文言追加 26日10.36]

なぜそうしたのか?

自らの《「学」の権威を維持するため》である、としてしか私には考えられません。なぜなら、この人たちの論理には「理」がないからです。

このような状況を「普通の」「当たり前の」状態に戻すには、人びとが「事実を知る」こと以外にありません。

広く、一般に「事実」を開示することです。

「事実」を「一部特権者」の下に秘匿しておいてはいけないのです。

普通の、一般の人びとの存在を無視して、《専門家》が専制的に勝手なことをする、そんなことを放置しておいてよいわけがないのです。

《専門家》が勝手なことができないようにする「最良の策」、それは、「皆が事実を知っていること」、これに尽きるのです。

私はそのように思っています。[文言追加 26日10.54]

註 「伝統」「伝統工法」・・と騒ぐことを馬鹿げたことと思うわけを補足します。

法令を「伝統的工法」の仕様が可能になるように改訂せよ、という「要望・要求」がなされています。

たしかに、そうなれば、当面、「伝統的工法」が「可能になるように見えます」。

けれども、建物づくりの「仕様」は、本来、「場面場面で工夫・考案される」ものです。

法令で規定を定めると、どうなるか。

使える「仕様」が規定され、それ以外は不可。「場面場面での工夫・考案」

言い換えれば、工人の「創意・工夫」は禁じられてしまうに等しいのです。

現に、現行の法令規定によって、私たちは苦労しているではありませんか。

「伝統的工法」仕様が可能になったところで、「創意・工夫」が禁じられることに変りはないのです。

それでいいのですか?「自由」が広がった?狭いより広いからいい?・・・

いわゆる「伝統的工法」は、なぜ、一定の体系にまで仕上がったのか。

それは、つまるところ、年月をかけての「醸成」にあります。

しかし、この「醸成」は、工人たちの「場面場面での創意・工夫」がなければ「なされなかった」。

第一、かつて、工人の「創意・工夫」を「規制」するようなことがあったでしょうか。

法令や「指導」で「創意・工夫」を規制することは、

「技術の固定化」「技術の衰退」を結果する、

これは自明の論理ではないでしょうか。

当面の状況の打開にのみ邁進するのは、私には不可解なのです。「姑息」に写るのです。

[註記追加 27日16.56]

******************************************************************************************

今回の最後に、講習会の「案内」をさせていただきます。

下記をご覧ください。

こういう event 案内に徹したHPがあるのを、初めて知りました!

http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416

******************************************************************************************

[文言追加 26日10.36、10.54][註記追加 27日16.56]

“Silent Spaces――The Last of the Great Aisled Barns ”( Little, Brown and Company 1994年刊)所載の建物紹介は、今回が最後です。

今回は、ヨーロッパから北アメリカに移住した人びとがつくった bahn 。

移住した人びとは、それぞれ、生まれ故郷のつくりかたで建物をこしらえたようです。

そのため、北アメリカには、ヨーロッパ各地域のつくりかたによる建物が、それぞれの入植地にあります。

今回は、同書に載っているオランダの入植者が18世紀に建てた建物。

Deertz bahn とありますが、Deertz の意味が不明です。固有名詞?

当初、Middleburgh(Schoharie Country), New York に建っていたと説明にありますが、この場所も手持ちの地図では見つかりません。末尾の h のないMiddleburg という地名はワシントンの北にありますが、そこは New York 州ではない。 New York 州は、オンタリオ湖の南部一帯。多分そのあたりの平野部にあるようです。

下の写真は、移築のために下見板( weather boards )を剥がした状態。

「差物」を多用した、と言うより、「横材」はすべて「柱」に「差口」で納めている、骨組が見えます。

「差物」「差口」は、前回までに紹介したヨーロッパの例にも多く見られます。

「差物」「差口」は、決して日本の木造建築の特技ではないのです。誰だって、同じことを考えるのです。

その実測図が下図。柱間は6間。平面は、60ft×50ft(18.25m×15.25m)。

ヨーロッパの bahn との大きな違いは、石の上に直かに柱を立てるのではなく、石の上に流した「土台」上に、「枘差し」で柱を立てていること( tenoned into longitudinal timber sills )。

緩い北斜面に建っていたようです。

「土台」が使われた、ということは、入植者たちが建物づくりに習熟した人たちばかりではなかった、ということを示しているのではないでしょうか。

「礎石」の上に直かに「柱」を立てるには、熟練の技を必要としますが(「礎石」の天端をすべて同じ高さに据えられるとはかぎりませんから、「礎石」ごとに「柱」の長さを調節しなければならない)、「土台」を使用すれば、誰にでもできるからです(「土台」を水平に据えることは比較的容易、そうすれば横材が角材なら、「柱」の長さは全部同じですむ)。

日本の城郭づくりと、同じような状況だったのでは。

「柱」の中途に、床位置とは関係なく「横材」が入っていますが、これは「飛貫」同様の役割を担っているものと考えられます。

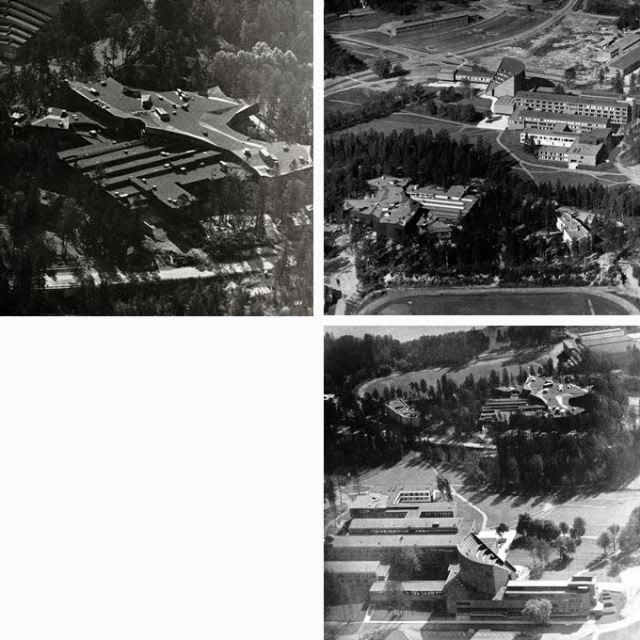

以下は、移築時の建て方の様子です。

1990年代の移築ですから、クレーンが使われています。

先ず、「身廊」:上屋に当たる部分を建てます。両妻、そして中央の列を先行したことが分ります。

柱の外面に打たれている斜材は、「仮筋かい」。

「仮筋かい」は部分的に入れられていますが、本体に入る斜材は、同じ位置に、すべて入れられていることに留意してください。

入れるなら、全部に入れる、これが「斜材」を入れるときの鉄則。

次は、模型の写真のようですが、左が上の写真の段階の、長手方向から見た写真。

右は、軸部が側廊:下屋 aisle まで組み上がった段階。

まわりの景色は、ヨーロッパの風情ではありません。

次は、「仕口」(「枘差し・込み栓」)のクローズアップと合掌まで仕上がった写真です。これも、まるで模型のよう。

側廊側面の「柱」頂部の「斜材」:「方杖」は、両妻位置と中央の「柱」にのみ設けられていますが、「桁」を中央の柱上で継いでいるからのようです。日本では「肘木」を据えるところです。

******************************************************************************************

ここまで、各地域の木造を主とする Aisled Bahn を紹介してきましたが(イタリア・ドロミテの木造を主とする建物群も過日紹介しました)、人びとが考えることは、洋の東西を問わず、地域によらず、同じである、ということを、あらためて強く感じています。

その土地土地の状況において、人びとはそれぞれなりに建物づくりを考える。

しかし、そのとき人びとが考える「構築の原理」は、結局のところ、同じである、ということです。考えてみれば、きわめて当たり前のこと。

そして、今、日本で、「伝統」「伝統工法」・・と騒いでいることが、ますます馬鹿げたことだ、と私には思えてきました。

なぜなら、日本の建物づくりの「構築の原理」もまた、人びとなら必ず至りつく考えにほかならないからです。

「伝統」「伝統工法」と騒ぐ方がたは、それを「原理」という眼で捉えているようには、思えないのです。単なる「形」としてしか捉えていないように思えるのです。

「伝統」とは、形ではない。もちろんファッションではない。その意が、ますます強くなってきました。

このような日本の「特異な状況」は、ここ1世紀足らずの間の一部の人たちの考え方(耐力壁に依存する考え方)によって人為的に為されてきたこと、その結果生じた現象である、これは、今さら言うまでもないでしょう。

この人たちは、耐力壁に依存する考え方の《普及》のために、「普通の人びと」に「事実を知られないよう」に必死になった。その結果、人びとは「事実を知ること」から遠ざけられてきたのです。[文言追加 26日10.36]

なぜそうしたのか?

自らの《「学」の権威を維持するため》である、としてしか私には考えられません。なぜなら、この人たちの論理には「理」がないからです。

このような状況を「普通の」「当たり前の」状態に戻すには、人びとが「事実を知る」こと以外にありません。

広く、一般に「事実」を開示することです。

「事実」を「一部特権者」の下に秘匿しておいてはいけないのです。

普通の、一般の人びとの存在を無視して、《専門家》が専制的に勝手なことをする、そんなことを放置しておいてよいわけがないのです。

《専門家》が勝手なことができないようにする「最良の策」、それは、「皆が事実を知っていること」、これに尽きるのです。

私はそのように思っています。[文言追加 26日10.54]

註 「伝統」「伝統工法」・・と騒ぐことを馬鹿げたことと思うわけを補足します。

法令を「伝統的工法」の仕様が可能になるように改訂せよ、という「要望・要求」がなされています。

たしかに、そうなれば、当面、「伝統的工法」が「可能になるように見えます」。

けれども、建物づくりの「仕様」は、本来、「場面場面で工夫・考案される」ものです。

法令で規定を定めると、どうなるか。

使える「仕様」が規定され、それ以外は不可。「場面場面での工夫・考案」

言い換えれば、工人の「創意・工夫」は禁じられてしまうに等しいのです。

現に、現行の法令規定によって、私たちは苦労しているではありませんか。

「伝統的工法」仕様が可能になったところで、「創意・工夫」が禁じられることに変りはないのです。

それでいいのですか?「自由」が広がった?狭いより広いからいい?・・・

いわゆる「伝統的工法」は、なぜ、一定の体系にまで仕上がったのか。

それは、つまるところ、年月をかけての「醸成」にあります。

しかし、この「醸成」は、工人たちの「場面場面での創意・工夫」がなければ「なされなかった」。

第一、かつて、工人の「創意・工夫」を「規制」するようなことがあったでしょうか。

法令や「指導」で「創意・工夫」を規制することは、

「技術の固定化」「技術の衰退」を結果する、

これは自明の論理ではないでしょうか。

当面の状況の打開にのみ邁進するのは、私には不可解なのです。「姑息」に写るのです。

[註記追加 27日16.56]

******************************************************************************************

今回の最後に、講習会の「案内」をさせていただきます。

下記をご覧ください。

こういう event 案内に徹したHPがあるのを、初めて知りました!

http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416