黒田さんは「洛中洛外図 舟木本」の説明に多くの時間を割いてしまい、徳川美術館本「豊国祭礼図」に当てる時間は残り少なくなっていた。

黒田さんは「洛中洛外図 舟木本」の説明に多くの時間を割いてしまい、徳川美術館本「豊国祭礼図」に当てる時間は残り少なくなっていた。

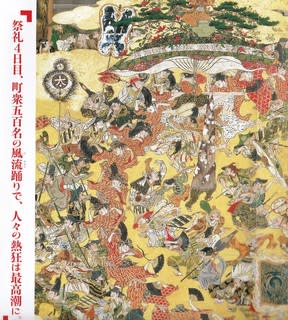

「この『豊国祭礼図』のデジタル版の公の場での公開は本邦初です。しかし時間がない」と語って、この絵の核心部分に入っていった。(写真:風流踊りに熱狂する人々が描かれている) 「右隻第5・6扇で喧嘩が起こっています。かぶきものの喧嘩と見られてきた。裸の男の刀の鞘に字が書いてあります。拡大すると読めます。”いきすぎたりや二十三 八まん ひけはとるまい” (生き過ぎてしまった23歳だ。なむ八幡。ひけはとるまい)と読める。(写真:黒田さんはこの裸の人物を秀頼とする)

「右隻第5・6扇で喧嘩が起こっています。かぶきものの喧嘩と見られてきた。裸の男の刀の鞘に字が書いてあります。拡大すると読めます。”いきすぎたりや二十三 八まん ひけはとるまい” (生き過ぎてしまった23歳だ。なむ八幡。ひけはとるまい)と読める。(写真:黒田さんはこの裸の人物を秀頼とする)

これは慶長17年に処刑された、江戸の有名な歌舞伎の頭領の大鳥一兵衛の鞘からとった言葉。彼が刀の鞘に刻んだのは「いきすぎたりや二十五」。 ところがこの若い男の鞘には二十三と書かれている。 豊臣秀頼が大阪冬の陣で自刃したのは23歳。ということはこの男は秀頼ということになる。 こちら側を秀頼と理解すると反対側にいて闘いを挑んでいる、この男は二代将軍秀忠となる。その周りの人々の家紋を見て下さい。卍の蜂須賀 。梅鉢紋の前田。鷹羽紋の浅野 。いずれも本来ならば秀頼側についておかしくない武家。それが一生懸命になって喧嘩を止めている。 これはまさに大阪の陣の中での彼らを描いていることになります 。(黒田さんは、左の裸男が秀頼で、右の裸男を秀忠とする)

こちら側を秀頼と理解すると反対側にいて闘いを挑んでいる、この男は二代将軍秀忠となる。その周りの人々の家紋を見て下さい。卍の蜂須賀 。梅鉢紋の前田。鷹羽紋の浅野 。いずれも本来ならば秀頼側についておかしくない武家。それが一生懸命になって喧嘩を止めている。 これはまさに大阪の陣の中での彼らを描いていることになります 。(黒田さんは、左の裸男が秀頼で、右の裸男を秀忠とする)

駕籠から手が出てるでしょう。この女性は淀君。何故そう言うか?ここに桐の紋があるからです。(駕籠から手が出ている)

駕籠から手が出てるでしょう。この女性は淀君。何故そう言うか?ここに桐の紋があるからです。(駕籠から手が出ている)

この様に見て来ると、屏風は大阪の陣の細部を描き、そこから秀頼・淀殿の滅亡していく姿が浮かび上がって来る。 この屏風を作ったのは誰か。左隻の方に答えがある。これです卍の紋。蜂須賀です。更に凸版印刷のスタッフの方がらも卍の指摘がありました」

この屏風を作ったのは誰か。左隻の方に答えがある。これです卍の紋。蜂須賀です。更に凸版印刷のスタッフの方がらも卍の指摘がありました」

最後に「蜂須賀家政は慶長19年に、隠居所のすぐ傍に豊国社を建立。『豊国祭礼図屏風』の作成を思い立ち、岩佐又兵衛に『豊国祭礼図屏風』の制作を依頼した。これが最後には徳川美術館の所有となった。

端折り過ぎてしまったかもしれませんが、私はこういうに絵から歴史を読むことを続けて来ました。解析センターがますます発展していくことをぜひ応援してください 。どうもありがとうございました」(大きな拍手)

最後に『豊国祭礼図を読む』の最後の部分を付け加えておこう。

「三又の『豊国祭礼図』の制作は、慶長の《戦間期》の政治史と不可分であり、そこからは歴史が浮上してくる。近世初期の歴史を深く、豊かにしていくためには、こうした近世初期風俗画という魅力的な絵画史料群から歴史を読むべきであろう。・・・」

最新の画像[もっと見る]

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

-

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

5年ぶりの草津(その2) ブログ最終回

8ヶ月前

-

5年ぶりの草津(その1)

8ヶ月前

5年ぶりの草津(その1)

8ヶ月前

-

5年ぶりの草津(その1)

8ヶ月前

5年ぶりの草津(その1)

8ヶ月前

-

5年ぶりの草津(その1)

8ヶ月前

5年ぶりの草津(その1)

8ヶ月前

-

妻の一周忌

8ヶ月前

妻の一周忌

8ヶ月前

-

孫の七五三で音更へ

8ヶ月前

孫の七五三で音更へ

8ヶ月前

-

孫の七五三で音更へ

8ヶ月前

孫の七五三で音更へ

8ヶ月前