26日(水)の各種新聞の朝刊で話題となっていたから、御存じの方も多いことだろうが、将棋の折田翔吾アマ(30歳)が棋士編入試験に合格し、この4月1日からプロ4段(フリークラスへ編入)となることとなった。この編入試験試験に合格したのは花村元司九段・瀬川六段・今泉四段に続き4人目となる。折田アマのことは2019/9/29のブログに登場させ受験資格を得るまでを綴っていた。

26日(水)の各種新聞の朝刊で話題となっていたから、御存じの方も多いことだろうが、将棋の折田翔吾アマ(30歳)が棋士編入試験に合格し、この4月1日からプロ4段(フリークラスへ編入)となることとなった。この編入試験試験に合格したのは花村元司九段・瀬川六段・今泉四段に続き4人目となる。折田アマのことは2019/9/29のブログに登場させ受験資格を得るまでを綴っていた。

今回はその後を記す。編入試験は11月~3月まで、月に一回の合計5回行われ、3勝以上が合格条件だった。私は「将棋連盟ライブ中継」とAbemaテレビで同時観戦した。対戦相手は直近に「奨励会」を卒業したばかりの、実力のある新鋭棋士で、今年1月までの3回の対戦相手と結果は

第1回 11月25日 黒田尭之四段 ○

第2回 12月23日 出口若武四段 ✕

第3回 1月27日 山本博志四段 〇 だった。

ここまで2勝1敗の成績で、第4回の2月25日の対戦相手が本田奎五段だった。本田五段(22歳)は昨年4月にプロ4段になったばかりで、いきなり王位戦の挑戦者となり、現在まで渡辺王位とは1勝1敗の成績を上げている。藤井聡太7段と並んで超新星と見なされている棋士の1人だ。

私は白内障の手術を受ける為24日~26日に三井記念病院に入院予定だったが、23日に発熱し、入院をドタキャンしていたので、25日の対戦を観戦出来た。ハラハラドキドキしながら観戦していた。 Abemaテレビでの観戦内容はAIによる評価値が直ぐに表示される、という時代になっていた。リードを保っていた折田アマが指した一手後の、評価値は本田5段側に触れた。タブレットのライブ中継画面には「折田さんのうめき声がスピーカーから聞こえた。まさに人生を懸けた寄せである」との文字が流れた。その後折田アマの持ち時間は残り1分となり、折田危うしの局面。しかし最後には最善手に近い指し手を連発し勝利をおさめ、合格条件の3勝をあげ編入試験に合格したのだった。(上の写真は局面の評価値の変化図。中央ラインの上にある時は折田優勢で下にある時は本田優勢)

Abemaテレビでの観戦内容はAIによる評価値が直ぐに表示される、という時代になっていた。リードを保っていた折田アマが指した一手後の、評価値は本田5段側に触れた。タブレットのライブ中継画面には「折田さんのうめき声がスピーカーから聞こえた。まさに人生を懸けた寄せである」との文字が流れた。その後折田アマの持ち時間は残り1分となり、折田危うしの局面。しかし最後には最善手に近い指し手を連発し勝利をおさめ、合格条件の3勝をあげ編入試験に合格したのだった。(上の写真は局面の評価値の変化図。中央ラインの上にある時は折田優勢で下にある時は本田優勢) 終局後のインタビューで「2,3年前の状況からしたら、信じられないことです。そうですね、信じられないことです」と語っていた。(終局後の二人。右が本田五段)

終局後のインタビューで「2,3年前の状況からしたら、信じられないことです。そうですね、信じられないことです」と語っていた。(終局後の二人。右が本田五段)

折田さんが編入試験を受験する際に、受験料(50万円)をクラウドファンティング(ネットを通じての資金集め)で募ると最終的に560人の方々から520万円ほどが集まったそうな。ファンの後押しとそれに応えようとする熱意が、この結果をもたらしたと思う。You Tuberでもある折田さん、合格おめでとうございます。

飛鳥山博物館の展示内容と12日の朝日新聞の記事を併せ読むと「凹みが語る縄文文化」や古代の植物の一端の理解が進んだ。(写真は浅鉢形土器。再掲)

飛鳥山博物館の展示内容と12日の朝日新聞の記事を併せ読むと「凹みが語る縄文文化」や古代の植物の一端の理解が進んだ。(写真は浅鉢形土器。再掲)

新しい観察法「レプリカ法」の利点は初学者の私にも分かり易い内容だったし、しかも話は食用に用いられるツルマメに及んでいたので、ここに記しておきたい。

この手法の利点の一つが、分析対象である試料の年代を決めやすいことにあるそうな。土器自体に種や実の跡があれば後世の混入を否定でき、土器の時代から種・実の時代もそのまま決められる。

この手法の利点の一つが、分析対象である試料の年代を決めやすいことにあるそうな。土器自体に種や実の跡があれば後世の混入を否定でき、土器の時代から種・実の時代もそのまま決められる。

七社神社遺跡の浅鉢形土器について、学芸員鈴木氏は「種子は土器内部にもまんべんなく広がっており、粘土を練り込む段階で意図的に混ぜたと考えられる」と話していた。(写真は朝日新聞より)

土器は今から約6000年前のものと考えられるから、その土器から確認されたダイズは当然6000年前には存在していたことになる。 植物考古学が専門の佐々木由香氏(明治大学黒曜石研究センター研究員)は「ダイズは約5000年前の縄文中期には栽培されていたと考えられる。栽培種になるまでに約1000年かかるとの見方もある。縄文時代中期から1000年さかのぼった時期が縄文時代前期、すなわち今回分析した土器が作られた時期にあたる。七社神社前遺跡のころにはダイズの栽培行為が始まっていたかもしれない」と語っている。そのダイズは現代の野生種のツルマメに近いとも。(写真は展示されていたものより。ツルマメ)

植物考古学が専門の佐々木由香氏(明治大学黒曜石研究センター研究員)は「ダイズは約5000年前の縄文中期には栽培されていたと考えられる。栽培種になるまでに約1000年かかるとの見方もある。縄文時代中期から1000年さかのぼった時期が縄文時代前期、すなわち今回分析した土器が作られた時期にあたる。七社神社前遺跡のころにはダイズの栽培行為が始まっていたかもしれない」と語っている。そのダイズは現代の野生種のツルマメに近いとも。(写真は展示されていたものより。ツルマメ)

その混入理由として2つの説が紹介されていた。(1)土器を焼く際に縮むのを防ぐための混和剤として混入した。(2)種子や実が再び生まれるという、再生・豊饒を願って混入した。

従来、食物の管理や栽培は弥生時代から始まると考えられてきた。ところが最近の研究では、縄文時代にも食物を管理・栽培していたことがわかってきています、とも記されていた。

表記の展示の載った、2月12日付けの朝日新聞夕刊の切り抜きを送りましょうかとのメールが、ブログ“轟亭の小人閑居日記”の著者馬場さんからあった。お願いすると早速馬場夫人から郵送されてきた。そこには「電子顕微鏡で見える縄文文化」の見出しで、北区飛鳥山博物館で3月1日まで特集展が開催されていると記されていた。早速16日(日)に飛鳥山博物館を訪ねた。

新聞記事には、

《土器などに残された様々な跡をシリコンで型どりし、それを走査型電子顕微鏡(SEM)で観察する“レプリカ法”と呼ばれる観察法が考古学の世界に“革命”をもたらしている。

北区七社神社の浅鉢形土器の表面には凹(へこ)みが220ヵ所あり、SEMで撮影すると内部にはさらに130ヵ所以上の凹みがあった。シリコン樹脂を流し込んで凹凸逆転の精巧な複製を作り、電子顕微鏡で拡大した結果、凹みはダイズ属種子痕跡などと分かった。》等々が書かれていた。

新聞には浅鉢形土器やダイズ属種子の写真も掲載されていたが、実物の土器を見たくて、新聞記事の内容の大筋を理解したうえ、飛鳥山博物館へ足を向けた。 飛鳥山博物館は飛鳥山公園内に、1998年に隣接する紙の博物館、渋沢資料館とともに「飛鳥山3つの博物館」として開館した。地下1階・地上3階建ての実に立派な博物館で、主として北区の過去から現代までの歴史や地理などが学べるよう様々な工夫がなされている。

飛鳥山博物館は飛鳥山公園内に、1998年に隣接する紙の博物館、渋沢資料館とともに「飛鳥山3つの博物館」として開館した。地下1階・地上3階建ての実に立派な博物館で、主として北区の過去から現代までの歴史や地理などが学べるよう様々な工夫がなされている。

向丘高校同僚の花見の宴は最近「飛鳥山博物館を背にしてに京浜東北線方向へ50m進んだ辺りに席を設けています」の連絡をするなど馴染み深い博物館だ。博物館受付で写真撮影の許可を貰い、撮影しながら同時に展示や内容を学んだ。

本郷通り沿い飛鳥山公園すぐ手前にある「一里塚」から七社神社へとお参りしたこともあった。展示はまずはその七社神社前遺跡について記されている。 《遺跡は、北区西ヶ原2・3丁目付近に広がる遺跡で、縄文時代~近代のさまざまな時期のくらしの跡が見つかっています。今回展示する土器は縄文時代前期後葉のお墓から出土しました。この縄文土器は1996年の発掘調査で見つかったものです。

《遺跡は、北区西ヶ原2・3丁目付近に広がる遺跡で、縄文時代~近代のさまざまな時期のくらしの跡が見つかっています。今回展示する土器は縄文時代前期後葉のお墓から出土しました。この縄文土器は1996年の発掘調査で見つかったものです。

凹みの存在は、調査時より指摘されていましたが、どのようなものかは分かりませんでした。ところが近年、各地でこのような凹みのある土器の分析が行われ、縄文人のくらしの解明につながる発見となることから、本資料の分析調査を行い、その成果をご覧いただきたくて本展示を開催するものです》として凹み分析の方法としてレプリカ方が紹介されていた。 上の縄文土器以外に圧痕レプリカ・圧痕のレプリカ採取方法の写真が展示されていた。

上の縄文土器以外に圧痕レプリカ・圧痕のレプリカ採取方法の写真が展示されていた。

《土器表面のなかにシリコン樹脂を流し込んで凹凸逆転の精巧な複製を作り、それを電子顕微鏡で観察。さらに今回はX線透視撮影を行い、土器内部の凹みの有無も観察した。

その結果、この土器から350ヵ所を超える凹みが観察され、ヌルデの近似種の内果皮・ダイズ属の種子・シソ属の果実の3種類が確認された。ダイズ属種子が大量に混入した土器としては最古の出土例です》とも書かれていた。

武蔵野台地の端にあった七社神社遺跡。その付近の崖下からは1996年に中里貝塚も発見されていた。北区もまた縄文時代の遺跡が豊富であることを改めて知ったのだった。

14日(金)朝8時、ラジオ体操仲間のSさんから電話が掛かって来た。「国立劇場での文楽の、今日18時からのチケットが1枚あります。急な話ですが行かれますか」とのこと。予定の入っていない私が有難く頂いた。

最後に文楽を観たのは多分30数年前のことだ。当時勤務していた向丘高校に「文楽鑑賞教室」という学校行事があり、生徒を引率して国立劇場へ出掛けて行ったことがあった。この行事に熱心に取り組んでいた国語科A先生が交通事故で亡くなられた後は実施していなかったのでは・・・。懐かしくて少し調べたら、今も「高校生の為の文楽教室」は開催されていた。

さて、国立劇場へは今回も日比谷から三宅坂まで都バス利用。18時開演の部は第三部で、演目は『傾城恋飛脚より 新口村の段』と『鳴響(なりひびく)安宅新関より 勧進帳の段』の二本立て。『傾城恋飛脚』はストーリーが分かり易く、『安宅の新関』は格別に面白かった。 舞台は歌舞伎舞台よりはやや小ぶりに見え、そこに登場するのは人間では無くて主役は人形。義太夫の語りが非常に聴きやすい上に、電光掲示板にその語りが表示される。舞台と掲示板を交互に見ながら鑑賞したのでストーリーが分かり易かったのだと思う。

舞台は歌舞伎舞台よりはやや小ぶりに見え、そこに登場するのは人間では無くて主役は人形。義太夫の語りが非常に聴きやすい上に、電光掲示板にその語りが表示される。舞台と掲示板を交互に見ながら鑑賞したのでストーリーが分かり易かったのだと思う。

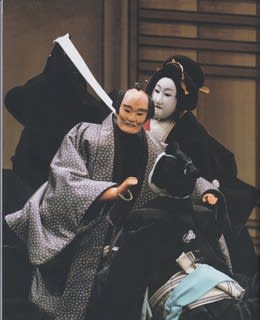

『新口村の段』は物語の最終段。公金横領の大罪で逃避行を続ける忠兵衛と傾城梅川。実父孫右衛門にせめて一目会いたいとの思いで故郷新口村に戻って来た忠兵衛。孫右衛門は障子一枚隔ててすぐ傍にいるのが忠兵衛と知りますが、養母が入牢されたと聞いて、その義理からも名乗り出せば忠兵衛にお縄を掛けなければなりません。

梅川の機転で孫右衛門に手拭で目隠しして父と子は抱き合います。梅川はそっと手拭を外し・・・。再会を果たした後、忠兵衛のみが追っ手を逃れ、逃げていきます・・・。(写真:父子再会の場面。手拭を手にするにが梅川)

心理劇的要素の多い物語は、朗々と流れる義太夫節で分かり易く観劇出来た。細かい動作を演じ分ける技芸員の人形捌きが見事だった。

『安宅の新関』は歌舞伎でも何回か観た、あまりにも有名な場面。富樫に勧められて杯を受けた弁慶。最後に一人残り三味線に合せて跳ね踊り舞う。“飛び六方”の場面、人形弁慶の動きは躍動的で力強く実に見応えがあった。(技芸員は豊竹藤太夫)

観劇を終えて外へ出ると広場には新宿駅西口行(劇5)と東京駅行(劇3)の都バスが停車していた。有り難くも便利なことである。

『ブラタモリ』でタモリさんが「台地は縁が面白い」のようなことを語っていた記憶がある。確かにその通りだと思う。私が足繁く通い出した本郷台地東端の縁でまだ地質の断層は見ていないが、縄文貝塚や弥生遺跡以外にも面白いものに多々出会っている。高台だから眺めが良く、書斎から東京湾を眺め楽しんだのが「観潮楼」で、今は「鴎外記念館」になっている。崖線からの湧水の流れが池となった「太田が池」は今は「千駄木ふれあいの杜」となっている。根津神社ではその縁につつじ苑が造られている。 さて長いこと気になっていた「千駄木ふれあいの杜」に行って来た。千駄木貝塚のすぐ傍にあるのだが、朝7時台には入園出来ない。

さて長いこと気になっていた「千駄木ふれあいの杜」に行って来た。千駄木貝塚のすぐ傍にあるのだが、朝7時台には入園出来ない。

入り口脇に掲示板が立てられていて、それによりこの杜の由来・概略を知ることとなる。大凡次の様に書かれている。

《江戸時代この辺りは太田道灌の子孫である太田備中守資宗の下屋敷で現千駄木1丁目一帯に及ぶ広大な敷地だった。そこからの眺めは『太田備牧駒籠別荘八景十境詩・画巻』に描かれている。そこには湧き水を源泉とする池があり、明治以降これは「太田が池」と呼ばれていた。昭和の初めまでに池はなくなり、湧き水も涸れ、本郷台地東縁崖線の姿を伝える崖地の緑も、現在は「千駄木ふれあいの杜」を残すのみとなった》 朝7時台には開園していないこの杜は9時には開門する。鬱蒼と見える杜に入り、そこが池だっただろうと思える一体を中心に細い小道を一周する。100mあるかなきかの短い回路だ。何ヵ所に「立ち入り禁止」の看板が立っているから、以前はもっと奥まで入れたようだ。階段跡も見えた。高台には庵が建てられ、そこから池まで降りてきて散策をしたり、緑豊かな風景を楽しんだろうと往時を想像した。(写真下:立ち入り禁止ながら階段が残されている)

朝7時台には開園していないこの杜は9時には開門する。鬱蒼と見える杜に入り、そこが池だっただろうと思える一体を中心に細い小道を一周する。100mあるかなきかの短い回路だ。何ヵ所に「立ち入り禁止」の看板が立っているから、以前はもっと奥まで入れたようだ。階段跡も見えた。高台には庵が建てられ、そこから池まで降りてきて散策をしたり、緑豊かな風景を楽しんだろうと往時を想像した。(写真下:立ち入り禁止ながら階段が残されている)

一周の途中に右写真の画(作は狩野安信)が掲示され、江戸時代の様子を微かに知ることも出来た。(写真は『太田備牧駒籠別荘八景十境詩・画巻』と書かれた立て看板。下はその拡大図。「翫月亭」が微かに見える)

一周の途中に右写真の画(作は狩野安信)が掲示され、江戸時代の様子を微かに知ることも出来た。(写真は『太田備牧駒籠別荘八景十境詩・画巻』と書かれた立て看板。下はその拡大図。「翫月亭」が微かに見える)

実はこの杜の所有者は太田氏(多分太田道灌の子孫の方)だった。その太田氏と文京区が契約を結び、平成13年より市民緑地として一般公開されてきたが、できる限り樹林を後世まで残すよう配慮することを条件として、太田氏より文京区に寄付されたのだった。

実はこの杜の所有者は太田氏(多分太田道灌の子孫の方)だった。その太田氏と文京区が契約を結び、平成13年より市民緑地として一般公開されてきたが、できる限り樹林を後世まで残すよう配慮することを条件として、太田氏より文京区に寄付されたのだった。

区は、都市に残る多様な動植物の生息空間(生物多様性)を保全する都市公園と位置づけ、保護に努めているようだ。

千駄木の森を考える会なるものも作られていて「屋敷森通信」が31号まで発行されていた。(右写真は杜に隣接する階段。台地までの高さの大きさを物語る)