源氏香では5種類(ここでは、それをA・B・C・D・Eとする)の香を5包み用意し、これを順次5回焚いていくそうな。このゲーム、焚かれた香の名を当てるのではなく、基本的には何番目に焚かれた香と何番目に焚かれた香が同じであったかを当てるゲームである。例えば香が(BBCDD)と焚かれれば、1回目と2回目が同じ香で、4回目と5回目も同じ香だが1・2回目とは違う香で、この焚き方は、予め決められていて、源氏物語第28帖「野分」であり、野分と答えれば正解となる。(写真:野分の図)

源氏香では5種類(ここでは、それをA・B・C・D・Eとする)の香を5包み用意し、これを順次5回焚いていくそうな。このゲーム、焚かれた香の名を当てるのではなく、基本的には何番目に焚かれた香と何番目に焚かれた香が同じであったかを当てるゲームである。例えば香が(BBCDD)と焚かれれば、1回目と2回目が同じ香で、4回目と5回目も同じ香だが1・2回目とは違う香で、この焚き方は、予め決められていて、源氏物語第28帖「野分」であり、野分と答えれば正解となる。(写真:野分の図)

(DEDEC)も(ADADE)もどちらも同じ焚き方と見なされ、第11帖「花散里」との答えが正解。(ABBCC)と(ECCDD)は同じ焚き方で、第18帖「松風」である。(写真:下に花散里図))

とすると、異なる焚き方は全部で幾つあるかが問題となる。その答えだけなら既に分かっていて52種類であるが、数的問題としてどうして52なのか?など、私が源氏香を知ったとき興味を抱いた問題は4つある。

(1)異なる焚き方が52種類あることを数学的に上手く説明出来ないか。

(2)個々の焚き方を表現する図形で、より上手い方法は他に考えられないのか。

(3)源氏物語の帖数と焚き方側の順序はどう対応しているのか。

(4)香の数を6・7・・・と増やしていくと異なる焚き方の場合の数はどう変化するのか

まず(1)の問題で、何故52種類かを一つの数式で示すことは出来なかった。そこで、場合分けをしてその総計を求めた。

(a)全てが違う香 これを1+1+1+1+1 と表現する。この焚き方は1通り

(b)同じ香が2度焚かれた場合。 2+1+1+1 と表現する。この焚き方は10通り(数学記号を持ちれば5C2)

(c) 同じ香が3度焚かれた場合。 3+1+1 と表現する。この焚き方は10通り(数学記号を用いれば5C3)

(d) 同じ香が4度焚かれた場合。4+1 と表現する。この焚き方は5通り(数学記号を用いれば5C4)

(e) 全て同じ香が焚かれた場合。5+0と表現する。この焚き方は1通り。

(f) 同じ香(例えばB)が2度焚かれ、更に他の香(例えばC)が2度焚かれた場合。2+2+1 と表現する。この焚き方は15通り(数学記号を用いれば 5C2×3C2÷2)

(g) 同じ香(例えばB)が3度焚かれ、更に他の香(例えばE)が2度焚かれた場合。3+2 と表現する。この焚き方は10通り(数学記号を用いれば5C3×2C2)

(a)~(g)ですべてを尽くしていて、その合計は1+10+10+5+1+15+10=52

次に(2)の問題。例えば3+2 の一つの第24帖「胡蝶」は(ABAAB)や(EDEED)であるが、図形としてこれを表すと右の漆器に書かれた白い図形となるが、この様に線分のみを用いて表現したのは絶妙と思える。源氏香の基本は、同じ香を横線で結んでいるが、同じ香が2種類登場する場合、その違いは縦棒の高さを違え、横線と縦棒を交差させている。例えば「胡蝶」は〇▽〇〇▽などとも表せるかもしれないが、その表現は図形と言えない。源氏香は後水尾天皇考案の遊びと考えられているらしいが、兎も角、その図形は素晴らしい。右や下の写真のように、家具や衣装にも源氏香が使われている。

次に(2)の問題。例えば3+2 の一つの第24帖「胡蝶」は(ABAAB)や(EDEED)であるが、図形としてこれを表すと右の漆器に書かれた白い図形となるが、この様に線分のみを用いて表現したのは絶妙と思える。源氏香の基本は、同じ香を横線で結んでいるが、同じ香が2種類登場する場合、その違いは縦棒の高さを違え、横線と縦棒を交差させている。例えば「胡蝶」は〇▽〇〇▽などとも表せるかもしれないが、その表現は図形と言えない。源氏香は後水尾天皇考案の遊びと考えられているらしいが、兎も角、その図形は素晴らしい。右や下の写真のように、家具や衣装にも源氏香が使われている。

(3)の問題。この52帖を私は(a)から順次(g)まで並べて源氏の帖数に対応させたいが、源氏香ではどのような数学的論理から源氏の帖数と焚き方側とを対応させたかは分からないままである。(今後時間を掛けて考えたい)

(4)の問題。不勉強ゆえ知らなかったが、ベル数と呼ばれる領域の問題で、例えば次の様な階段状の数列を作る。

第1段 1

第2段 1 2

第3段 2 3 5

第4段 5 7 10 15

第5段 15 20 27 37 52

第6段 52 67 87 114 151 203

各段の最初の左端の数は、その上段の右端の数と同じ数で、以下どのように作っていくかはこのブログを読まれている方の推理にお任せすることとし、右端の数が焚いた香の数に対応するベル数で、異なる焚き方の数である。6個の香を用意すれば203通りある。6個の香では場合が多すぎ、4個の香では少ない感じがする。5個の香を焚く場合の数は52で、記憶を問うには程よい。源氏物語帖数54にも近似して、具合の良い香の数なのだ。

『遠い唇』からスタートして、ベル数にまで到着してしまった。

今日の一葉(東大構内の銀杏)

『遠い唇』は読んだ後、妻に回しました。妻は最終章「ビスケット」の謎解きに源氏香が使われたことに触発され、『源氏物語通信

『遠い唇』は読んだ後、妻に回しました。妻は最終章「ビスケット」の謎解きに源氏香が使われたことに触発され、『源氏物語通信 右図は

右図は 若紫

若紫

北村薫の新作『遠い唇』を読んだ。

北村薫の新作『遠い唇』を読んだ。

残念ながら山々は見渡せなかったが、旅を終え暫くして『天保国絵図で辿る 広重・英泉の木曽街道六十九次旅景色』を観た。浦和宿の項は英泉画。

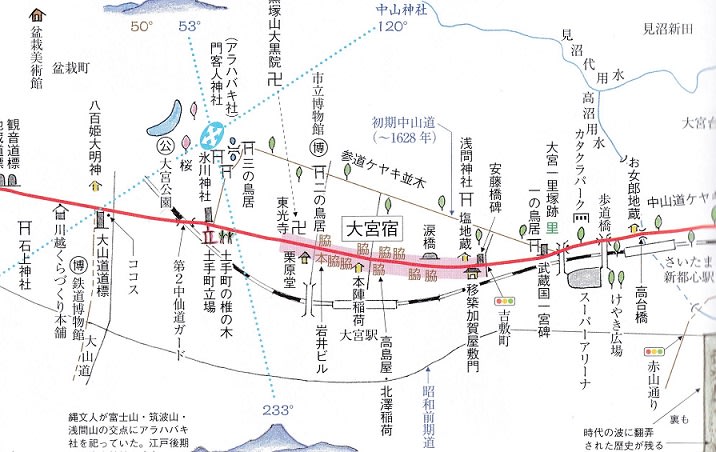

残念ながら山々は見渡せなかったが、旅を終え暫くして『天保国絵図で辿る 広重・英泉の木曽街道六十九次旅景色』を観た。浦和宿の項は英泉画。 黄葉にはまだ早かったが、昭和初期に植えられた、見事なケヤキの並木は今に残り、並木に導かれるように旧中山道とは分岐して、初期中山道を進んでいった。初期中山道こそ、全長2Kmもの氷川神社への参道。大学時代にもこの参道を歩いたが、こんなにも長い参道であったとは!今回の旅の

黄葉にはまだ早かったが、昭和初期に植えられた、見事なケヤキの並木は今に残り、並木に導かれるように旧中山道とは分岐して、初期中山道を進んでいった。初期中山道こそ、全長2Kmもの氷川神社への参道。大学時代にもこの参道を歩いたが、こんなにも長い参道であったとは!今回の旅の

このイベント参加者

このイベント参加者 南谷寺。別名目赤不動と呼ばれている。

南谷寺。別名目赤不動と呼ばれている。 南谷寺の境内には『赤目不動と呼ばれたお堂を

南谷寺の境内には『赤目不動と呼ばれたお堂を