三日目の夕方に岡山に入り、四日目からは岡山での史跡巡りです。

その最初は岡山藩主池田家墓所で、池田輝政などの藩主の墓があります。

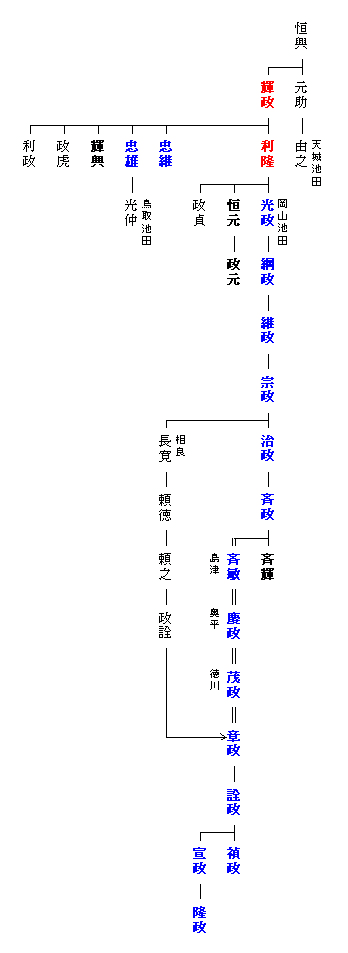

まずは復習がてらに池田氏の系図を岡山池田氏バージョンで作り直してみましたので、クリックで別ウィンドウで横に置いていただけると人間関係が分かりやすくなります。

岡山池田氏とは書きましたが、輝政、利隆までは播磨姫路藩52万石の大名で、備前岡山藩の初代は輝政の次男、利隆の次弟の忠継です。

その忠継が17歳で病没し、跡を継いだ弟の忠雄も31歳で若死にをして嫡男の光仲が3歳と幼かったことで、同じく父の利隆の早世で8歳で家督を継いだ光政が幼少を理由に因幡鳥取藩に転封をされていたものと入れ替わりとなり、よって利隆の系統が岡山池田氏となりました。

凡例は色付きが藩主、太字がそのうちで写真でご紹介ができるものとなります。

|

|

墓所は和意谷という、岡山駅から45分ほどの吉永駅から7キロ、なだらかではありますが標高390メートルの山中にあります。

バスは一日に二便しかなく、また始発で向かったために駅前にはタクシーの影も形もなかったことで、仕方なくカーナビを片手にのハイキングです。

基本的には舗装をされているために足場を気にする必要はなかったのですが、それでも片道で2時間近くは歩きましたので朝っぱらからいい運動となりました。

騙されたのが専用駐車場の案内板で、それであれば目的地は直進だろうと歩き続けてもそれらしきものは見当たらず、10分以上も歩いた挙げ句に民家で場所を聞いてみれば、この専用駐車場の奥にその登り口があるとのことで、何でここまで来たのと言われる始末です。

勝手な勘違いではあったのですが、ちょっと不親切だと愚痴ってみました。

|

|

こちらがようやくの登り口です。

登ってから暫くは石段があったり平坦な道だったりはしましたが、登って行くに従って段々とただの山道になっていきます。

場所が場所だけに一概に比較はできませんが鳥取藩主池田家墓所に比べればお世辞にも整備が行き届いているとは言い難く、倒木を乗り越えてなんてところもままありました。

その登り口に、ざっくりとした墓所配置図がありました。

さらに奥まで行くには2キロ近くを歩かなければならず、文字どおりに点在をしているといった感じです。

もちろんその全てを制覇するつもりだったのですが、配置図にすら載っていない七のお山を断念したのはまた後の話です。

まず最初にぶつかるのが、お茶水井戸です。

この和意谷を岡山藩主の墓所としたのは忠継から数えて3代、利隆系では初代の光政ですが、墓参の際には必ずこの井戸の水で茶を点てたとのことです。

説明板には頭の良くなる水として入学就職時には他府県より多くの人が訪れて愛飲をしているとありましたが、とても現役の井戸とは見えない荒れ方でした。

|

|

そのまま登り続けての最初が三のお山で、利隆系の初代藩主の光政です。

面倒なので以降は、全て利隆系の代数で数えていきます。

菩提寺だった京都の妙心寺護国院が炎上をしたのを機に、光政はこの地に父の利隆、祖父の輝政の墓所を改葬しました。

父の跡を継いで姫路藩の3代藩主となった光政は幼少を理由に鳥取藩に転封となり、その後に従兄弟の光仲との入れ替わりで岡山藩主となったのは先に書いたとおりです。

姫路藩52万石から鳥取藩32万石、そして岡山藩31万5千石と、抱える家臣は同じままに石高が減ったことでかなり財政的に厳しかったことから倹約令を奨励し、また学問の普及に努めた光政は徳川光圀、保科正之と並んで江戸初期の三名君と呼ばれました。

ちなみに他もそうですが、墓石の背後にある墳墓のようなものの下に遺骨が納められているとのことです。

|

|

三のお山から少し登って、左に折れたところにあるのが二のお山、光政の父の利隆です。

長男ながらも輝政の先妻の子であった利隆は、しかし後妻で徳川家康の次女である督姫の子である忠継、忠雄らが幼かったこともあり、輝政の家督を継ぎました。

それでも輝政からすればかなりな決断だったでしょうし、またそれを後押しするだけの力量が利隆にはあったようです。

しかし33歳で病死をしてしまい、嫡男の光政はめまぐるしく転封をすることになります。

|

|

そこからやや下り坂を進んでいくと四のお山で、8代藩主の慶政です。

先代の斉敏は島津氏からの養子でしたが、その斉敏の父の島津斉興の従兄弟にあたるのがこの慶政です。

ただ年齢的には慶政の方が12歳の年少で、池田氏一門の娘を正室にすることで斉敏の跡を継ぎました。

幕末の激動の時代にいろいろな改革を試みながらも成就はせず、志を半ばにして隠居をすることになります。

|

|

さらに下ったところの五のお山には、慶政の跡を継いだ9代藩主の茂政です。

水戸徳川氏の出で、徳川15代将軍の慶喜の実弟となります。

ここにきての徳川氏からの養子の迎え入れは幕府の顔色を窺ったことが理由なのか、しかしこれといった事績も残さないままに養子に家督を譲りました。

|

|

元の道を戻ってさらに登っていったところにあるのが一のお山、藩祖とも言うべき輝政です。

池田氏の隆盛を築いたのがこの輝政で、一族一門で100万石弱もの大領を得たのは徳川家康の女婿となったこともあったでしょうが、本人の資質が一番の理由でしょう。

武勇のみならず知略でも才を発揮し、当然のように別格の亀趺円頭な墓となっています。

その時代であってもまだ壮年とも言える50歳で急死し、嫡男の利隆もその三年後に病死をしていますので、もし輝政がもう少しでも長生きをしていたら嫡孫の光政を後見することで転封をされることなく池田氏宗家は姫路藩主であり続けたかもしれず、池田氏からすれば無念なことだったと思います。

|

|

|

|

|

さらに進んでいくと六のお山で、一族の墓が並んでいます。

輝興は輝政の六男で忠継、忠雄らの同母弟となり、同母兄にあたる政綱の跡を継いで播磨赤穂藩の2代藩主となりました。

しかし発狂をしたことで改易となり、その後は鳥取池田氏から養子を迎えるなどしましたが、結局は無嗣断絶で輝興系池田氏は4代で終わりとなります。

利隆の次男で光政の次弟である恒元は、播磨山崎藩の初代藩主です。

その跡を嫡男の政元が継ぎますが子が無かったために従兄弟で岡山藩2代の綱政の子を養子としましたが、早世をしたことでやはり政元系池田氏は3代で終わりました。

輝尹、政實はいろいろと調べては見たのですが系譜が今ひとつ分からず、輝尹は1679年に活動の記録がありますので光政の、政實は没年が1869年ですので慶政、もしくは茂政の、そのあたりの代の一族、あるいは一門ではないかと思うのですが、これ以上のことは調べ切れていません。

写真は上段左から輝興、政元、恒元、輝尹、政實です。

七のお山には輝政の七男の政虎、九男の利政、利隆の三男の政貞の墓があるのですが、その道筋すら定かではなく、ここを700メートルも歩くのはちょっと無理な相談です。

これが輝政の墓がそこにあるのでしたら万難を排してでも特攻をしたのですが、申し訳ないながらもこの顔ぶれではその気にはなれず、後で地元の方に聞いてみれば和意谷に行くなら春か秋、春は桜がきれいだと、草木の生い茂る夏に訪れる人はほとんどいないとのことでした。

実際のところ平日ではあったもののその往復で自分以外の観光客らしき人を見かけることはなく、まずまず正しい判断だったと自分に言い聞かせています。

午前中を和意谷で過ごし、午後に岡山に戻っての自転車での散策です。

最初に向かったのは備前長船で、岡山の東に20キロほどのところにある黒田氏の発祥の地です。

岡山と和意谷のある吉永の中間点の位置にありますので無駄な移動にも思えますが、電車での移動となると意外に交通の便が悪いので仕方がありません。

来年の大河ドラマが「軍師官兵衛」であることから盛り上がっているだろうなとは思っていましたが、あちらこちらにその幟が立ち並んでいました。

ちなみに長船には福岡という地名があり、黒田長政が筑前に入国をしたときに父祖の地にちなんで福岡と命名をしたと言われています。

|

|

この長船の目的は妙興寺で、宇喜多興家と黒田氏の墓所があります。

どちらかと言えば黒田氏よりも興家の墓が目当て、と言ってしまうと流行に逆らっているようですが、自分の嗜好などはそんなものです。

前回に来たときには無かったはずの、真新しい案内板が大河ドラマの威力を感じさせてくれました。

|

|

興家は備前や播磨で勢力を誇った浦上氏の重臣だった能家の子で、梟雄と言われた直家の父です。

能家が浦上家中の勢力争いに敗れて居城の砥石城を落とされた際には直家を連れて備前長船に逃れて、その数年後にこの地で没しました。

一般的には凡将とされており、これといった武将としての事績は残されていません。

こちらが今後に訪れる人が多くなるであろう、黒田氏の墓所です。

官兵衛孝高の祖父である重隆、曾祖父の高政の墓があるとのことでしたが、お寺の方に聞いたところどれがそれかは分からないとのことでした。

黒田氏は赤松氏の一族で播磨に根を張った小寺氏に仕えて姫路城代となり、また縁戚関係を結んで小寺の名を与えられて台頭していきます。

孝高の母は小寺政職の養女であり、また正室は政職の姪であることから小寺孝隆と名乗っていた時期もありました。

|

|

また岡山市街、とは言っても岡山駅から南に7キロちょっとのところではありますが、そこまで戻っての曹源寺です。

岡山藩の2代藩主である綱政から和意谷にある8代の慶政、9代の茂政を除いた代々の当主の墓があり、岡山池田氏の菩提寺となっています。

その墓所は本堂の裏手に三ヶ所に分かれており、お寺の方に案内をしていただきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2代の綱政は光政の嫡男で、多くの子に恵まれながらも成長をした跡継ぎに苦労をします。

そのため天城池田氏に養子に出していた保教を呼び戻して、3代の継政としました。

継政は善政を敷いて名君と言われましたが正室の伊達吉村の娘を離縁したために伊達氏とは絶縁状態となり、あらぬ噂が流れたために隠居をして嫡男の宗政に家督を譲ります。

4代の宗政は38歳で病死をしますが5代を継いだ治政は長命で、また剛毅な大名として知られましたが45歳で隠居をしたのは幕閣との確執とも言われています。

その治政の長男の政恭は庶子であったために次男の斉政が6代となり、その嫡男の斉輝、甥の斉成が病死をしたことで幕府から11代将軍の家斉の子を養子にとの話を断った勇気は素晴らしく、血脈にこだわる自分からすれば池田氏の血を守った斉政には拍手を惜しみません。

そして7代を継いだのは島津斉興の次男の久寧で、斉彬の次弟になります。

鳥取池田氏の5代の治道の娘が斉興の正室で久寧の母になりますので、女系ながらも輝政の血が保たれた養子縁組です。

しかしその養父の気持ちを知ってか知らずか久寧から改名をした斉敏が子がないことで養子としたのが同じ島津氏の出の8代の慶政、とは先に書いたとおりで、この慶政に天城池田氏の流れである政善の娘を娶せて池田氏の血は繋いだものの、輝政の血脈はここで途絶えてしまいました。

9代の茂政も慶政の娘を正室に迎えましたが、がっかり感は否めません。

ところが茂政が隠居をして跡に据えたのが肥後人吉藩の相良頼之の次男の政詮で、この頼之の祖父は4代宗政の次男ですのでここで輝政の血が復活をしたことになります。

実子がありながらも茂政には成長をした継嗣となるべき子がいなかっただけかもしれませんが、ナイスな判断だったと思います。

その政詮を改め10代の章政が最後の岡山藩主で、明治に入ってから暫くは岡山藩知事を勤めました。

11代は章政の次男の詮政、12代がその嫡男の禎政、禎政が26歳で病死をしたことで次弟の宣政が13代を継ぎ、その子で14代の隆政は昭和天皇の第四皇女の順宮厚子内親王と結婚をしたものの継ぐべき男子に恵まれずにお家断絶となってしまったのは残念至極です。

写真は上段左から綱政、継政、宗政、治政、斉政、斉敏、章政、詮政、禎政、宣政、隆政です。

|

|

|

|

この墓所には藩主、当主の一族の墓が多くありましたが、ご紹介をするのは元服が済んでいるなどして諱が分かっている人物のみとは鳥取藩主池田家墓所と同様です。

6代の斉政の嫡男である斉輝は世子となり将来を嘱望されましたが、23歳で早世をしました。

その他はおそらくは明治以降、それも昭和に入ってからの一族ではないかと思われますが、その系譜は全く分かりません。

写真は左から斉輝、勝定、政尚、政智です。

この日の最後は清泰院です。

忠継系の岡山池田氏の初代である忠継、その弟で2代の忠雄の菩提寺です。

そもそもは長兄の利隆が法源寺の名で建立をしたものを、忠雄が忠継の菩提を弔うために改称をして現在に至っています。

もっとも現在の地にあるのは昭和に入ってからで、区画整理の影響で移転をしたとのことでした。

ここには忠継の廟所、忠雄の墓塔があります。

|

|

忠継は輝政の次男ですが、実際には利隆、政虎、輝高、利政に次ぐ五男というのが本当のところです。

利隆とは違って政虎らは庶子のために、督姫の子である忠継、忠雄、輝澄、政綱、輝興は公式にはこの三人を除いた順番での出生とされています。

徳川家康の外孫であるため15歳年長の利隆に輝政の家督は譲ったものの、僅か5歳にして備前岡山28万石の大名となりました。

しかし17歳で病死をしたことで、その跡は弟の忠雄が継ぐことになります。

その廟所は単層入母屋造りで、内部には坐像と位牌が安置をされていますが非公開なのは残念でした。

廟の直下に円形の木棺内に胡座をした忠継の遺骨が、移転の際の発掘調査で確認をされています。

|

|

すぐ隣には、忠雄の巨大な墓塔があります。

忠雄はやはり輝政の三男とされていますが実際は六男で、兄の早世により忠継系の岡山藩2代藩主となりました。

荒木又右衛門の鍵屋の辻の決闘のときの岡山藩主が、この忠雄です。

31歳で病没をしたことで嫡男の光仲が幼少を理由に因幡鳥取藩に転封となり、鳥取池田氏となったのは先にご紹介をしたとおりです。

その墓塔の高さは5.6メートルもあり、かなりの迫力がありました。

左にあるのが忠雄の近習頭で、その死に際して殉死をした加藤主膳正の墓です。

名のある重臣というわけでもない主膳正の墓がこれだけのものであるということは、それだけ忠雄に愛されていたのでしょう。

写真は左が忠雄、右が主膳正です。

【2013年8月 鳥取、岡山の旅】

ついてる鳥取、のってる岡山

ついてる鳥取、のってる岡山 旅程篇

ついてる鳥取、のってる岡山 旅情篇

ついてる鳥取、のってる岡山 史跡巡り篇 鳥取の巻 鳥取城の章

ついてる鳥取、のってる岡山 史跡巡り篇 鳥取の巻 鳥取藩主池田家墓所の章

ついてる鳥取、のってる岡山 史跡巡り篇 米子、八橋、倉吉の巻

ついてる鳥取、のってる岡山 史跡巡り篇 岡山の巻 岡山城の章

ついてる鳥取、のってる岡山 史跡巡り篇 総社、高梁の巻

ついてる鳥取、のってる岡山 史跡巡り篇 津山の巻

ついてる鳥取、のってる岡山 グルメ篇

ついてる鳥取、のってる岡山 スイーツ篇

ついてる鳥取、のってる岡山 おみやげ篇

実は私の実家は曹源寺に近いところでして・・・。

お寺の南側一帯は池田家により干拓されたところで

地名には海吉とか福泊とかついてます。

近日公開のレポも楽しみにしてます。

もう二ヶ月以上も経って記憶が薄れつつありますが、門前が開けて広場みたいになっていたような。

近くに川が流れてた気もしますが、うーん、別の場所かしら。

この週末にも岡山城の章を書き上げる予定ですので、あまり期待をせずにお待ちください。