おはようございます♪

タイトルの決め方がちょっと変ですケド。。。。^_^;。。。気にしませんよね。。。

え~。。。では、先日の続きですが。。。その前に。

ワタシもちょっと勘違いしておりまして、互選代表だとは思っていなかったので、とりあえず前提条件としては、「取締役は2名以上で、代表取締役1名以上を定めることができる(←株主総会で)。」。。。といたしましょう(~_~;)

取締役ABC、代表取締役AB の特例有限会社で、取締役Cが7月1日に死亡し、代表取締役Aが10月31日に代表取締役を辞任した。。。というケースです。

結論1

7月1日 取締役C 死亡

10月31日 代表取締役A 辞任

(結果: 取締役AB 代表取締役B)

結論2

7月1日 取締役C 死亡

7月1日 会社を代表しない取締役の不存在により、代表取締役Aおよび代表取締役Bの資格氏名抹消

10月31日 (代表取締役Aが辞任したコトにより)代表取締役B就任

う~ん。。。(@_@;)

登記申請を分けて、まず7月1日のCの死亡の登記だけを申請するのだったら、「2」に決まってますケドね。。。でも、そもそも「代表取締役の氏名抹消」の登記って、「代表権自体はある」ままなんで、登記の前後で「ABの代表権の有無」は変わらないモノじゃないですか?

だとすれば、単に公示上の問題と考えて良いような気がするワケですよ。

なので、ワタシは、「1」で行けるんじゃないか。。。と思いました。

ただ、おそらく原則的な考え方は「2」の方なんでしょうからね。。。ま、これは法務局に聞いてみるしかない。。。でしょう (~_~;)

ちなみに、「結論1もありか!?」。。。と思う理由はですね。。。

例えば、取締役会設置会社が取締役非設置の会社に移行した場合(逆もそうですね)、従前と同じヒトを代表取締役を選定し直したとしても重任の登記は不要とされていたり、一時的に従前の取締役に「代表権が付与」された状態になっても、登記が要らなかったりしますよね?

これ、「登記の利益がない」と考えるようなんです。

中間省略とどう違うのか???。。。ってコトはイマイチ良く分からないんだケドね。。。(~_~;)

ただ、公示するほどのモノじゃない(申請する方もされる方も面倒だし、わざわざ登記してもあまり意味がない)。。。ってことなのだろうと思います。。。。この辺のビミョーなところが難しいんだよね~。。。(@_@;)

。。。と考えた時に、Cが死亡したら、確かに代表取締役の登記は要らなくなるのだから、氏名抹消の登記をすべき。。。ではあるケド、AとBに代表権があるという事実には変動がない。。。つまり、Cの登記とAが代表取締役でなくなる登記を一括申請するのだから、どうせ最終的に代表取締役Bの登記をするコトになる。。。だったら、一旦代表取締役Bの氏名抹消の登記をする意味はあるのか???(←ムダじゃない?^_^;)。。。と思ったワケです。

しかも、代表取締役の氏名抹消の登記って、特例有限会社特有のモノなのだし、単に代表取締役Aの辞任の登記をすれば、実体的な変動はちゃんと反映されるんじゃなかろうか。。。という気がいたしますし。。。。

それからね。。。もし、これが特例有限会社じゃなくって、取締役会非設置の株式会社だったらどうなるか?。。。

そうなんですっ!!。。。「結論1」しかないのです。

。。。とこんなことを考えてみたのですが、皆様はいかがでしょう?

。。。で。。。。まだ続きます♪

7月31日………全員が代表取締役である旨の登記を抹消

10月31日………Aが(代表権付)取締役から単なる取締役になったので、他に代表しない取締役がある場合に該当することになったため、Bの(代表権付)取締役の括弧を外す登記が必要になった。

なお、【一時的に従前の取締役に「代表権が付与」された状態になっても、登記が要らなかったりしますよね?】という状態は思い浮かびません。

今回の結論については、実のところ全く自信はなくて、どうなんだろうな。。。と思っていましたので、ご意見をいただけて参考になりました。

自分では、こういうケースは取り扱かったことがなかったのですが、巷ではきっと珍しくないのでしょうね。

代表権付与のハナシは、定款変更して取締役会設置会社が取締役会非設置の会社に移行した会社が、その後、株主総会で代表取締役を選定したようなケースです。

厳密にいうと、定款変更の効力発生時に代表権が付与されるのだから、一旦は平取締役全員に代表権付与の登記を入れたうえで、選定された代表取締役以外の「代表取締役の退任登記」をするのではないか、と思っていたワケです。

が、結局、定款変更と代表取締役選定との間にある程度時間が空いてしまったとしても、同じ日であれば代表権付与の登記は必要がない、との回答がありまして。。。そのコトを例にとってみました。

いつもありがとうございます m(__)m

これはわれわれもよく知る内容ですが、本ブログの事例も、これと同様に考えれば、結論1でも許容できるのではないかという話でした。

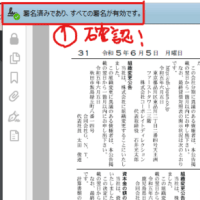

本件で、10月31日以前に登記する場合や、死亡と辞任を別申請にした場合は、結論2しかありませんが、一括して申請した場合は省エネで結論1も受理されるようです(上記鈴木説は結論2は不可のように読めますが、これはいかがなものかと思いました。)。

要するに、整備法43条の「代表しない取締役がある場合に限る」は実体法基準でなく登記簿表記基準で考えてよく、一括申請し、登記簿記録上、全員が代表取締役であるような表記にならない限り、結論1でよさそうです。

設例Eに納得し本件の結論1を否定するのは確かに行き過ぎでした。訂正します。

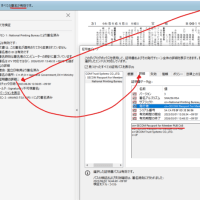

伝聞ですが鈴木智亘著「有限会社の登記の手続」(日本法令)も当初の版では実体基準の記述がありましたが、現在の版では登記簿基準だそうです。

とありましたので、閲覧の方は当初版かどうかご確認ください。著者も揺れているようです。

実のところ、自分ではまだまだ整理ができておらず、イロイロ自信がありませんが、とりあえず、当初考えていたことも間違いでもないようなので、ホッとしました。

それにしても、登記上の公示のモンダイに過ぎないコトなのに、複雑すぎる!!。。。と思っております。

Sサンの周りの司法書士の方たちも、意見は分かれているようですので、ブログを読んでいただくように連絡しておきますね。

いつも感謝です。

ありがとうございました。