4月1日に合併登記を申請された会社さんは、そろそろ登記が完了する頃ではないでしょうか?

ワタシは、組織再編関係の登記を申請すると、2~3日は法務局から補正の電話がかかってくるんじゃないかと、ビクビク、ドキドキ、して過ごします。

登記が効力発生要件ではなくなったので、多少はキモチが楽になりましたが、やはり平穏とはいえません。

ただ、幸か不幸か今年の4月1日は再編のオシゴトがなかったもので、落ち着いてオシゴトしています(笑)。

4月1日の登記申請するのは、組織再編の効力発生日は、存続会社の事業年度にぴったり合わせたいからです(効力発生日に登記申請した場合)。そうすると、中途半端に決算を締めたりしなくて良くなります。そして、日本の会社は4月1日から3月31日までの事業年度が多いですから、効力発生日もおのずと4月1日が多くなる、ということではないでしょうか?

そういう会社さんの場合、これから定時総会の準備に入ります。

そこで、良くあるのがこんな質問です。↓

「消滅会社の事業報告とか、決算書類の承認は行わなくて良いのでしょうか?? それとも、存続会社で行うものなのでしょうか??」

ワタシも不思議だな~と思うのですが、3月31日に事業年度が終わった会社が4月1日に合併しますと、消滅会社の1事業年度分の事業報告や計算書類の承認を行わないことになってしまいます。

「やらなくて良くてラッキーっ!」 という会社にとっては良いことですね。

でも、やりたくてもできないということなんです。

存続会社の定時株主総会では、基本的に合併前の事業年度について報告することになります。計算書類もまた同様です。つまり、合併によって消滅会社の権利義務の一切を承継しているのに、消滅会社の事業報告は作成しなくて良いし、定時総会で報告することはできません。計算書類も実質的には作成が必要ですが、承認はされません。

では、存続会社の翌年の定時総会はどうなの?というと、それは合併後の事業報告であり、合併後の計算書類なだけですから、やはり合併直前期の消滅会社の計算書類の承認等は行えない、という結論になります。

「やらなくて良い」 と 「できない」 とでは、意味が違いますが、「できない」 のがホントなのかどうか、気になる会社さんはかなり多いように思います。

確かに、合併で消滅するケースは、会社の法人格は無くなりますケド、事業などは全て存続会社に引き継がれるのですから、1年分がスッポリ抜け落ちるのはキモチが悪いものだと思います。

反面、法律で例外的に行うことを強制するのも、あまり良い方法とも思えません。

ちょうどよく調整するのは、ナカナカむずかしそうです (^_^;)

4/1に合併する消滅会社の3/31まで利益が出た場合の剰余金の配当はどのように行うのですか?

4/1以降、消滅会社の株主総会は行われないはずなので、事前株主総会を開き、利益の見込で配当するということでしょうか?

ご教示ください。

臨時決算という制度がありますので、一旦剰余金を確定させて配当することができます。合併直前に臨時決算すれば、3月末時点の金額とそれほど変わらないのではないでしょうか?

見込み額はダメですね(^_^;)

再編に関する税務の改正が頻繁なので、地雷を踏むことが多くなりますね。

端数を悪用したりした事件の関係からね・・

あんな悪用がなければ、地雷はなかったのだろうけど

ーーーーー

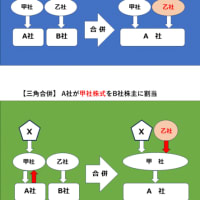

(2)株式譲渡損益課税

・交付金なし→損益の繰延べ

・交付金あり→株式譲渡損益課税

http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/gappei.html