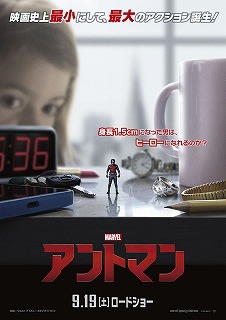

『アントマン』を新宿ピカデリーで見ました。

(1)風邪による体調不良で一週間近く映画館に行けませんでしたが、このほどようやく回復し、それなら気軽に見ることができるものをと思って映画館に行ってきました。

ただ、病み上がりでボーッと見ていたこともあって、今回のエントリは簡単に記すにとどめます。

本作(注1)は、特殊なスーツを着た主人公・スコット(ポール・ラッド)がアリと同じサイズのアントマンに変身して、この縮小技術を軍需産業に売り込もうとするピム・テック(注2)の社長ダレン(コリー・ストール)を打ち倒すというものです。

最後には、軍事目的で作られたイエロージャケットを着たダレンとアントマンとの対決となり、なんだか、スグ前に見た『進撃の巨人』とはベクトルが逆向き、そちらでは巨人同士の闘いとなるところ、こちらでは小人同士の闘いであり、言ってみればサイズが大きいか小さいかの違いだけ、やっていることは同じではと思ったりしました(注3)。

そんなふうな印象しか持てなかったのは、クマネズミがマーベル・スタジオの制作する映画をこれまでほとんど見ていないために(注4)、その面白さに上手く乗りきれないことによるものではないか、と思ったところです(注5)。

それでも、話の中で、スコットの娘・キャシーとか、ピム粒子(物を拡大・縮小できる化学物質)の発見者のハンク・ピム博士(マイケル・ダグラス)やその娘のホープ(エヴァンジェリン・リリー)、刑務所でスコットと同じ房にいたルイス(マイケル・ペーニャ)などがいろいろ絡んできて、なかなかの面白さを感じます(注6)。

特に、前科者のスコットの別れた妻が婚約している相手が警官(ボビー・カナヴェイル)という設定は秀逸ですし、なによりスコットがキャシーに会いたいがためにハンク・ピム博士の要請に従ってアントマンになるという展開は斬新だなと思いました(注7)。

また、最近の一つの傾向なのでしょうか、以前だったら国家が前面に登場してくる話なのではと思えるところ、『キングスマン』にしても本作にしても、民間機関止まりでストーリーが展開されているのは興味深いことだなとも思いました(注8)。

(2)渡まち子氏は、「ちっともカッコよくないポール・ラッドがアントマンとして奮闘する姿は親近感を覚えるが、スコットの仲間を演じるマイケル・ペーニャが実にいい味を出している。こんなにも個性的なヒーロー映画で勝負するマーベルとハリウッド映画のセンスに脱帽だ」として70点をつけています。

前田有一氏は、「「アントマン」のいいところは笑いがたくさんあり、人間が描けていること。逆にいまいちな部分はあちらへ行ってしまう終盤の展開が伏線&説明不足で無理を感じさせる点。そして、小さすぎて近接戦闘に面白みがない点だ」として75点をつけています。

(注1)監督はベイトン・リード。

原作はこちらではないかと思いますが、よくわかりません。

(注2)実は、ハンク・ピム博士が設立した会社。ダレンによって乗っ取られます。

(注3)尤も、『進撃の巨人』に登場する超大型巨人は、國村隼が扮するクバルに縮小するわけであり、また本作のアントマンも普通人のスコットのサイズに巨大化するわけですから、とどのつまりは両作とも同じ事柄を描いているといえるかもしれません。

(注4)Wikipediaのこの記事において提示されている作品の内、見たのは『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』に過ぎません。

(注5)例えば、劇場用パンフレット掲載のエッセイ「普通の男がスーツを着たアントマンは観客の気持ちに一番近いヒーローだ!!!」の中で、筆者の杉山すぴ豊氏は、「実は『アントマン』は、マーベル・シネマティック・ユニバース=マーベルの映画戦略の第2ステージ(フェーズ2)のトリを飾る作品」だと述べています。

また、このサイトの記事においては、「全てのマーベル映画は同じ時系列に沿って、同じ世界の中で進んでいる」などと述べられています。

(注6)出演者の内、マイケル・ダグラスは『ソリタリー・マン』、マイケル・ペーニャは『フューリー』で、それぞれ見ました。

(注7)スコットとキャシーとの関係には、さらに、ハンク・ピム博士とその娘ホープとの確執が重なります。

なお、上記「注5」で触れたこのサイトの記事によれば、ハンク・ピム博士は、娘のホープがアントマンのスーツを着ることには強く反対したものの、本作のエンドロールの時点で、ホープがワスプとなること(母親の後を継ぐこと)を認めたとのことです(クマネズミは、エンドロールの後の映像を見ませんでした)。

(注8)『キングスマン』はスパイ映画ながら、ロンドンにある国際的な諜報組織キングスマンは国家組織ではなく、そのボスのアーサー(マイケル・ケイン)らも国家公務員ではありません。

他方、本作におけるハンク・ピム博士が関係するS.H.I.E.L.D.は、資産家ハワード・スタークらによって設けられた平和維持組織であり、合衆国との関係がいまいちはっきりしませんが、少なくともスコットは国家公務員ではないでしょう。

★★★☆☆☆

象のロケット:アントマン

(1)風邪による体調不良で一週間近く映画館に行けませんでしたが、このほどようやく回復し、それなら気軽に見ることができるものをと思って映画館に行ってきました。

ただ、病み上がりでボーッと見ていたこともあって、今回のエントリは簡単に記すにとどめます。

本作(注1)は、特殊なスーツを着た主人公・スコット(ポール・ラッド)がアリと同じサイズのアントマンに変身して、この縮小技術を軍需産業に売り込もうとするピム・テック(注2)の社長ダレン(コリー・ストール)を打ち倒すというものです。

最後には、軍事目的で作られたイエロージャケットを着たダレンとアントマンとの対決となり、なんだか、スグ前に見た『進撃の巨人』とはベクトルが逆向き、そちらでは巨人同士の闘いとなるところ、こちらでは小人同士の闘いであり、言ってみればサイズが大きいか小さいかの違いだけ、やっていることは同じではと思ったりしました(注3)。

そんなふうな印象しか持てなかったのは、クマネズミがマーベル・スタジオの制作する映画をこれまでほとんど見ていないために(注4)、その面白さに上手く乗りきれないことによるものではないか、と思ったところです(注5)。

それでも、話の中で、スコットの娘・キャシーとか、ピム粒子(物を拡大・縮小できる化学物質)の発見者のハンク・ピム博士(マイケル・ダグラス)やその娘のホープ(エヴァンジェリン・リリー)、刑務所でスコットと同じ房にいたルイス(マイケル・ペーニャ)などがいろいろ絡んできて、なかなかの面白さを感じます(注6)。

特に、前科者のスコットの別れた妻が婚約している相手が警官(ボビー・カナヴェイル)という設定は秀逸ですし、なによりスコットがキャシーに会いたいがためにハンク・ピム博士の要請に従ってアントマンになるという展開は斬新だなと思いました(注7)。

また、最近の一つの傾向なのでしょうか、以前だったら国家が前面に登場してくる話なのではと思えるところ、『キングスマン』にしても本作にしても、民間機関止まりでストーリーが展開されているのは興味深いことだなとも思いました(注8)。

(2)渡まち子氏は、「ちっともカッコよくないポール・ラッドがアントマンとして奮闘する姿は親近感を覚えるが、スコットの仲間を演じるマイケル・ペーニャが実にいい味を出している。こんなにも個性的なヒーロー映画で勝負するマーベルとハリウッド映画のセンスに脱帽だ」として70点をつけています。

前田有一氏は、「「アントマン」のいいところは笑いがたくさんあり、人間が描けていること。逆にいまいちな部分はあちらへ行ってしまう終盤の展開が伏線&説明不足で無理を感じさせる点。そして、小さすぎて近接戦闘に面白みがない点だ」として75点をつけています。

(注1)監督はベイトン・リード。

原作はこちらではないかと思いますが、よくわかりません。

(注2)実は、ハンク・ピム博士が設立した会社。ダレンによって乗っ取られます。

(注3)尤も、『進撃の巨人』に登場する超大型巨人は、國村隼が扮するクバルに縮小するわけであり、また本作のアントマンも普通人のスコットのサイズに巨大化するわけですから、とどのつまりは両作とも同じ事柄を描いているといえるかもしれません。

(注4)Wikipediaのこの記事において提示されている作品の内、見たのは『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』に過ぎません。

(注5)例えば、劇場用パンフレット掲載のエッセイ「普通の男がスーツを着たアントマンは観客の気持ちに一番近いヒーローだ!!!」の中で、筆者の杉山すぴ豊氏は、「実は『アントマン』は、マーベル・シネマティック・ユニバース=マーベルの映画戦略の第2ステージ(フェーズ2)のトリを飾る作品」だと述べています。

また、このサイトの記事においては、「全てのマーベル映画は同じ時系列に沿って、同じ世界の中で進んでいる」などと述べられています。

(注6)出演者の内、マイケル・ダグラスは『ソリタリー・マン』、マイケル・ペーニャは『フューリー』で、それぞれ見ました。

(注7)スコットとキャシーとの関係には、さらに、ハンク・ピム博士とその娘ホープとの確執が重なります。

なお、上記「注5」で触れたこのサイトの記事によれば、ハンク・ピム博士は、娘のホープがアントマンのスーツを着ることには強く反対したものの、本作のエンドロールの時点で、ホープがワスプとなること(母親の後を継ぐこと)を認めたとのことです(クマネズミは、エンドロールの後の映像を見ませんでした)。

(注8)『キングスマン』はスパイ映画ながら、ロンドンにある国際的な諜報組織キングスマンは国家組織ではなく、そのボスのアーサー(マイケル・ケイン)らも国家公務員ではありません。

他方、本作におけるハンク・ピム博士が関係するS.H.I.E.L.D.は、資産家ハワード・スタークらによって設けられた平和維持組織であり、合衆国との関係がいまいちはっきりしませんが、少なくともスコットは国家公務員ではないでしょう。

★★★☆☆☆

象のロケット:アントマン