「皇室の名宝(2期)」展を見に東京国立博物館に行ってきました。

同展の「1期」の期間はおよそ1ヵ月ほどありましたが、この「2期」は11月12日から29日までというように2週間チョットしかありません。そういうこともあってか、入場するまでに10分ほど待たされました。

以下では同展で特に興味を惹かれた展示物を、3回に分けて紹介いたしましょう。

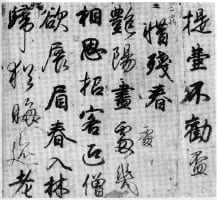

私にとって「皇室の名宝」展の「1期」の見ものは、何といっても伊藤若冲の「動物綵絵」でしたが、「2期」では小野道風筆の「屏風土代」です。

というのも、この展示物は、書家・石川九楊氏が著した浩瀚な『日本書史』(名古屋大学出版会、2001.9)の中で詳細に取り上げられているからです。

イ)同著では、「書」の一般的な見方から書き始められています。すなわち、「序章」の初めの部分は「書の見方」と題して、「書を見るための枠組」が整理されています。

まとめていえば、あらまし次のようになります(P.5~P.6)。

・書かれた文字をぼんやり見るのではなく、「起筆・送筆・終筆」、そして「転折〔横筆部から縦筆部への転換部〕・撥ね・右はらい・左はらい・点」といった「字画の書きぶり」がどうであるかというように見なければ、書を見る(読む・鑑賞する)ことにならない。文字は図形ではなく、書は絵画ではないからである。

・こうした「字画の書きぶり」は、さらに微細な「筆蝕」と呼ぶ「書字の微粒子的律動」によって生まれる。そして、この「筆蝕」は、「速度」・「深度」・「力」・「角度」・「構成」という側面から考察される。

ロ)同著では、その第16章において「屏風土代」が取り上げられています。

この書は、道風35歳の筆跡で、内裏屏風の色紙形に清書するための下書きとされています。

石川氏に言わせれば、「屏風土代」は、「日本和歌の基準でありつづけた『古今和歌集』に匹敵する書」であり、「書における『古今和歌集』」で、その特色は、「漢字(中国文字)で書かれているように見えるが、もはや漢字(中国文字)ではありえず、女手(平仮名)が漢字様の姿を見せた日本漢字の書、つまり「女手」の書」であって、ここから「真の日本書史」が始まるとのことです。

そして、石川氏は、上記のイに掲げる観点から「屏風土代」を構成する漢字を個々に見つつ、概要次のように述べています。

・起筆部では、対象の奥に向かう垂直の力が負荷されず、流れるように描かれている。

・最終画の「点」が、流れるような「通過形」で書かれている場合がある。

・多くの「転折部」は、日本式に流れるような姿で描き出されている。

・「撥ね」は、ひきずるように長く描かれている。

・横画については、「S」字を横に寝かせた形の描出法を生んでいる。そして、このように描く書法は、日本式の基準書法として明治時代の初めまでずっと引き継がれていく。

・「後」という文字における「ぎょうにんべん」の省略形は、「女手(平仮名)」そのものと言っていい。

・「女手」に働く連綿力・連続力が、この「屏風土代」においても一貫して見られる。「筆脈(筆蝕の自然なつながり)」を加味すれば、すべての文字が一筆書きで一連なりに書かれていると言っても過言ではない。

・とはいえ、いまだいくぶんか中国式の書きぶりが残存しており、そこが、まったく中国式の書きぶりを払拭し日本式の書の典型となった藤原行成筆「白楽天詩巻」の書との違いである。

ハ)これまで「書」に出会うと一瞥してオシマイにしていましたが、以上のようなことを予備知識として持ちながら見てみると、ほんの僅かながらも小野道風の世界の中に足の先を踏み入れた気がしてきます。

石川氏も、「筆蝕から点画、部首、そして文字をどのように読めばよいか。それには点画をなぞればよいのである。一点一画の力の入れ方、抜き方、そして点画のつみ上げ方(構成)を逐一たどればよいのである」と述べているところです(『書く―言葉・文学・書』〔中公新書、2009.9〕P.184)。

むろん、そのためには「臨書」が必要なのでしょうが、展覧会場において指で空中でなぞってみるだけでも「書」の世界に一歩近づいたような感じがしてきます。

ニ)今回の展覧会で展示されたものの中には、石川氏の前掲書において取り上げられているものが他にもありますが(小野道風筆「玉泉帖」と伝藤原行成筆「粘葉本和漢朗詠集」)、長くなりすぎてしまいますので、その紹介はまた他日を期すことといたしましょう。

ホ)さらに、1996年に上梓された『中国書史』(注1)と今回紹介しました『日本書史』とともに石川氏のライフワーク「書史」三部作を構成する『近代書史』も本年7月に刊行されたところ(毎日新聞に掲載された藤森照信氏の書評を参照)、これらの著書に掲載されている「書」を集めた大展覧会の開催を大いに切望するところです(注2)。

(注1)今回の展覧会においては、王羲之の「喪乱帖」(3種類の書簡〔尺牘〕を敷き写した模本)が展示されています。ただ、石川氏の『中国書史』の中でもところどころで顔を出してはいるものの、この作品についてのまとまった言及はありません。これは、石川氏が、「王羲之の最高傑作と推す日本の書家も多い名品」ではあるが、「王羲之よりも300年後の唐代の、より進んだ、より洗練された書法が全面を覆ってしまっている」と見ているからではないかと思われます(石川九楊著『やさしく極める“書聖” 王羲之』〔新潮社・とんぼの本〕P.6)。

(注2)これらの3部作においては、中国の「書」について詳細な分析がなされるばかりか、日本の「書」については、「漢委奴国王」印の議論から始められ、最後の方では「丸文字」や「中央省庁看板文字」にまで話が及んでいて、その守備範囲の広大さは尋常なものではなく、まさに「書」についての“百科全書”と言えるでしょう!

同展の「1期」の期間はおよそ1ヵ月ほどありましたが、この「2期」は11月12日から29日までというように2週間チョットしかありません。そういうこともあってか、入場するまでに10分ほど待たされました。

以下では同展で特に興味を惹かれた展示物を、3回に分けて紹介いたしましょう。

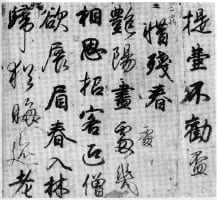

私にとって「皇室の名宝」展の「1期」の見ものは、何といっても伊藤若冲の「動物綵絵」でしたが、「2期」では小野道風筆の「屏風土代」です。

というのも、この展示物は、書家・石川九楊氏が著した浩瀚な『日本書史』(名古屋大学出版会、2001.9)の中で詳細に取り上げられているからです。

イ)同著では、「書」の一般的な見方から書き始められています。すなわち、「序章」の初めの部分は「書の見方」と題して、「書を見るための枠組」が整理されています。

まとめていえば、あらまし次のようになります(P.5~P.6)。

・書かれた文字をぼんやり見るのではなく、「起筆・送筆・終筆」、そして「転折〔横筆部から縦筆部への転換部〕・撥ね・右はらい・左はらい・点」といった「字画の書きぶり」がどうであるかというように見なければ、書を見る(読む・鑑賞する)ことにならない。文字は図形ではなく、書は絵画ではないからである。

・こうした「字画の書きぶり」は、さらに微細な「筆蝕」と呼ぶ「書字の微粒子的律動」によって生まれる。そして、この「筆蝕」は、「速度」・「深度」・「力」・「角度」・「構成」という側面から考察される。

ロ)同著では、その第16章において「屏風土代」が取り上げられています。

この書は、道風35歳の筆跡で、内裏屏風の色紙形に清書するための下書きとされています。

石川氏に言わせれば、「屏風土代」は、「日本和歌の基準でありつづけた『古今和歌集』に匹敵する書」であり、「書における『古今和歌集』」で、その特色は、「漢字(中国文字)で書かれているように見えるが、もはや漢字(中国文字)ではありえず、女手(平仮名)が漢字様の姿を見せた日本漢字の書、つまり「女手」の書」であって、ここから「真の日本書史」が始まるとのことです。

そして、石川氏は、上記のイに掲げる観点から「屏風土代」を構成する漢字を個々に見つつ、概要次のように述べています。

・起筆部では、対象の奥に向かう垂直の力が負荷されず、流れるように描かれている。

・最終画の「点」が、流れるような「通過形」で書かれている場合がある。

・多くの「転折部」は、日本式に流れるような姿で描き出されている。

・「撥ね」は、ひきずるように長く描かれている。

・横画については、「S」字を横に寝かせた形の描出法を生んでいる。そして、このように描く書法は、日本式の基準書法として明治時代の初めまでずっと引き継がれていく。

・「後」という文字における「ぎょうにんべん」の省略形は、「女手(平仮名)」そのものと言っていい。

・「女手」に働く連綿力・連続力が、この「屏風土代」においても一貫して見られる。「筆脈(筆蝕の自然なつながり)」を加味すれば、すべての文字が一筆書きで一連なりに書かれていると言っても過言ではない。

・とはいえ、いまだいくぶんか中国式の書きぶりが残存しており、そこが、まったく中国式の書きぶりを払拭し日本式の書の典型となった藤原行成筆「白楽天詩巻」の書との違いである。

ハ)これまで「書」に出会うと一瞥してオシマイにしていましたが、以上のようなことを予備知識として持ちながら見てみると、ほんの僅かながらも小野道風の世界の中に足の先を踏み入れた気がしてきます。

石川氏も、「筆蝕から点画、部首、そして文字をどのように読めばよいか。それには点画をなぞればよいのである。一点一画の力の入れ方、抜き方、そして点画のつみ上げ方(構成)を逐一たどればよいのである」と述べているところです(『書く―言葉・文学・書』〔中公新書、2009.9〕P.184)。

むろん、そのためには「臨書」が必要なのでしょうが、展覧会場において指で空中でなぞってみるだけでも「書」の世界に一歩近づいたような感じがしてきます。

ニ)今回の展覧会で展示されたものの中には、石川氏の前掲書において取り上げられているものが他にもありますが(小野道風筆「玉泉帖」と伝藤原行成筆「粘葉本和漢朗詠集」)、長くなりすぎてしまいますので、その紹介はまた他日を期すことといたしましょう。

ホ)さらに、1996年に上梓された『中国書史』(注1)と今回紹介しました『日本書史』とともに石川氏のライフワーク「書史」三部作を構成する『近代書史』も本年7月に刊行されたところ(毎日新聞に掲載された藤森照信氏の書評を参照)、これらの著書に掲載されている「書」を集めた大展覧会の開催を大いに切望するところです(注2)。

(注1)今回の展覧会においては、王羲之の「喪乱帖」(3種類の書簡〔尺牘〕を敷き写した模本)が展示されています。ただ、石川氏の『中国書史』の中でもところどころで顔を出してはいるものの、この作品についてのまとまった言及はありません。これは、石川氏が、「王羲之の最高傑作と推す日本の書家も多い名品」ではあるが、「王羲之よりも300年後の唐代の、より進んだ、より洗練された書法が全面を覆ってしまっている」と見ているからではないかと思われます(石川九楊著『やさしく極める“書聖” 王羲之』〔新潮社・とんぼの本〕P.6)。

(注2)これらの3部作においては、中国の「書」について詳細な分析がなされるばかりか、日本の「書」については、「漢委奴国王」印の議論から始められ、最後の方では「丸文字」や「中央省庁看板文字」にまで話が及んでいて、その守備範囲の広大さは尋常なものではなく、まさに「書」についての“百科全書”と言えるでしょう!