『再生の朝に』を渋谷のシアター・イメージフォーラムで見てきました。

(1)この映画館は、昨年9月に『シルビアのいる街で』を見て以来ながら(どうも半年に1度くらいの割合で出かけている感じです)、余り気が進まないものの時間がうまく適合したということで出かけてきました。

“余り気が進まない”というのも、死刑を取り扱っているとはいえ、中国と日本とでは法制度が随分と違うために、それほど参考にならないのではないか、と思われたからです。

実際に見たところからも、制度の違いがかなりあるように思われました。

例えば、

イ)映画の事例からすると、車2台盗んだだけで死刑になってしまいます。これは、車2台というよりも、その金額が3万元を超えたためであり、そのことが人々に多大な経済的被害をもたらしたとされて、極刑に処せられてしまうようです(劇場用パンフレットに掲載されている田中信之氏のエッセイによれば、こうした具体的な基準は、地方の裁判所が地方の経済水準に合わせて設定することになっているとのこと)。

さすがに、映画の舞台は1997年とされています。というのも、その年は、まさに刑法の変わり目で、その後はそんなことにはなっていないとのことです。

ロ)死刑相当の重罪を犯した容疑者も、他の容疑者と一緒の房に入れられています(日本では独房でしょう)。ただ、死刑判決を受けた者は、足枷を嵌められ、行動が著しく規制されていますが。

ハ)一応2審制になってはいますが、高等裁判所は、映画の感じからすると、単なる書類の不備などを審査するにすぎず、犯罪行為を再度審議する機関とはなっていないようです。

ニ)他人が犯した重大な犯罪を容疑者が告発すれば、捜査当局に協力した功績があったということで、死刑を免れることがあるようです。

ホ)死刑の執行にあたっては、第1審の裁判官が最終的な責任を持っているようです。

なお、判決は担当の裁判官が決定するのではなく、実際には、所長以下の裁判所幹部で構成される裁判委員会が決定します。でも、映画の感じからすれば、裁判官の裁量の余地が随分とあるように思われます。

また、以前は2審制でしたが、最近では、死刑判決については3審制とされているようです。

ヘ)もはや公開処刑は行われてはいないのでしょうが、映画の様子では、かなり遠方からなら処刑の様子を一般人が見ることができそうな感じがします。

というように、日中で制度がかなり違いますから、この映画から死刑制度を云々してもあまり意味がないでしょう。

ただ、この映画からは、もう一つの中国の面も見えてきます。

すなわち、資産家の姿です。登場人物はリーという会社社長ですが、大層瀟洒なマンションに一人で暮らしており、秘書のような女性ともうすぐ結婚するとしていつも一緒にいます。

ところが、彼は腎臓病を抱えていて、移植手術によって元の元気を取り戻せるとのこと。婚約者や弁護士の尽力で、車2台を盗んで死刑になるはずの男から腎臓の提供を受けれるまで事態が進展してきました。

サア結末はどうなるでしょうか、……。

(2)この映画は、上記の中国の客観的な側面をつなぐ人間的・主観的な側面も併せ持っています。

すなわち、裁判官ティエンのプライベートな生活面です。

彼は、映画に描かれる裁判の前に、一人娘を交通事故で失っているのです。母親は、そこから立ち直れずに、いつも泣いて暮らしていて、挙句はティエンに離婚話を持ち出します。

要すれば、ティエンからすると、個々の裁判などにかかずらってなどいられない、といった状況なのです。実際には、少しすれば刑法が改正され、車2台の窃盗くらいでは死刑にはならなくなるとは分かっていながらも、法律だからということで、ティエンはいともあっさりと死刑判決を下してしまいます(手続き的には、上記ホで記したように、裁判委員会が決定するのですが)。

でも、家で飼っていた犬を、規定通りに殺処分しようとする市当局のやり方に憤りを感じたあたりから、彼の心境にも、妻の態度にも大きな変化が見られるようになります。

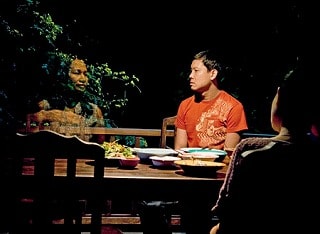

このプロセスを描くにあたって、映画は、動きが極度に抑制された同じ角度からのシーンを繰り返し映し出します。すなわち、ティエンの家での食事風景です。最初のうちは、夫婦はなにも喋らずに黙ったまま食事をします。そのうちに、妻の方は台所にも立てなくなり、仕方なくティエンは自分で料理をするようになるのですが、犬の一件の後は、妻も台所にティエンと一緒に立つようになり、最後の頃は2人の会話も復活するのです。

こうした描き方は、『再会の食卓』でも見られたところで、その映画でも、随分の回数の食事風景が映し出されますが、そのたびに登場人物の心境が変化していくように作り込まれていると思われました。

この映画は、一方で客観的な中国の現状、他方で人間的な側面とを合わせ描いているところから大変興味深いものの、後者の描き方がやや唐突な感じがして、いまいち馴染めない印象を持ちました。

(3)映画評論家・福本次郎氏は、「近代的国家の官吏として、情に流されず厳格に法を解釈するのが主人公の矜持」だったが、「時代と共に、己の信念が世の中と乖離していると自覚」し、「裁判では頑固なまでに持論を曲げなかったこの男が、屁理屈をこねるように急に法の盲点を突く姿が、人間らしさを取り戻した証拠」といえ、「いくら理論で考えても、行動を促すのは感情なのだ。物語は彼の変化を通じて命の尊さを考えさせる」として50点をつけています。

★★★☆☆

象のロケット:再生の朝に

(1)この映画館は、昨年9月に『シルビアのいる街で』を見て以来ながら(どうも半年に1度くらいの割合で出かけている感じです)、余り気が進まないものの時間がうまく適合したということで出かけてきました。

“余り気が進まない”というのも、死刑を取り扱っているとはいえ、中国と日本とでは法制度が随分と違うために、それほど参考にならないのではないか、と思われたからです。

実際に見たところからも、制度の違いがかなりあるように思われました。

例えば、

イ)映画の事例からすると、車2台盗んだだけで死刑になってしまいます。これは、車2台というよりも、その金額が3万元を超えたためであり、そのことが人々に多大な経済的被害をもたらしたとされて、極刑に処せられてしまうようです(劇場用パンフレットに掲載されている田中信之氏のエッセイによれば、こうした具体的な基準は、地方の裁判所が地方の経済水準に合わせて設定することになっているとのこと)。

さすがに、映画の舞台は1997年とされています。というのも、その年は、まさに刑法の変わり目で、その後はそんなことにはなっていないとのことです。

ロ)死刑相当の重罪を犯した容疑者も、他の容疑者と一緒の房に入れられています(日本では独房でしょう)。ただ、死刑判決を受けた者は、足枷を嵌められ、行動が著しく規制されていますが。

ハ)一応2審制になってはいますが、高等裁判所は、映画の感じからすると、単なる書類の不備などを審査するにすぎず、犯罪行為を再度審議する機関とはなっていないようです。

ニ)他人が犯した重大な犯罪を容疑者が告発すれば、捜査当局に協力した功績があったということで、死刑を免れることがあるようです。

ホ)死刑の執行にあたっては、第1審の裁判官が最終的な責任を持っているようです。

なお、判決は担当の裁判官が決定するのではなく、実際には、所長以下の裁判所幹部で構成される裁判委員会が決定します。でも、映画の感じからすれば、裁判官の裁量の余地が随分とあるように思われます。

また、以前は2審制でしたが、最近では、死刑判決については3審制とされているようです。

ヘ)もはや公開処刑は行われてはいないのでしょうが、映画の様子では、かなり遠方からなら処刑の様子を一般人が見ることができそうな感じがします。

というように、日中で制度がかなり違いますから、この映画から死刑制度を云々してもあまり意味がないでしょう。

ただ、この映画からは、もう一つの中国の面も見えてきます。

すなわち、資産家の姿です。登場人物はリーという会社社長ですが、大層瀟洒なマンションに一人で暮らしており、秘書のような女性ともうすぐ結婚するとしていつも一緒にいます。

ところが、彼は腎臓病を抱えていて、移植手術によって元の元気を取り戻せるとのこと。婚約者や弁護士の尽力で、車2台を盗んで死刑になるはずの男から腎臓の提供を受けれるまで事態が進展してきました。

サア結末はどうなるでしょうか、……。

(2)この映画は、上記の中国の客観的な側面をつなぐ人間的・主観的な側面も併せ持っています。

すなわち、裁判官ティエンのプライベートな生活面です。

彼は、映画に描かれる裁判の前に、一人娘を交通事故で失っているのです。母親は、そこから立ち直れずに、いつも泣いて暮らしていて、挙句はティエンに離婚話を持ち出します。

要すれば、ティエンからすると、個々の裁判などにかかずらってなどいられない、といった状況なのです。実際には、少しすれば刑法が改正され、車2台の窃盗くらいでは死刑にはならなくなるとは分かっていながらも、法律だからということで、ティエンはいともあっさりと死刑判決を下してしまいます(手続き的には、上記ホで記したように、裁判委員会が決定するのですが)。

でも、家で飼っていた犬を、規定通りに殺処分しようとする市当局のやり方に憤りを感じたあたりから、彼の心境にも、妻の態度にも大きな変化が見られるようになります。

このプロセスを描くにあたって、映画は、動きが極度に抑制された同じ角度からのシーンを繰り返し映し出します。すなわち、ティエンの家での食事風景です。最初のうちは、夫婦はなにも喋らずに黙ったまま食事をします。そのうちに、妻の方は台所にも立てなくなり、仕方なくティエンは自分で料理をするようになるのですが、犬の一件の後は、妻も台所にティエンと一緒に立つようになり、最後の頃は2人の会話も復活するのです。

こうした描き方は、『再会の食卓』でも見られたところで、その映画でも、随分の回数の食事風景が映し出されますが、そのたびに登場人物の心境が変化していくように作り込まれていると思われました。

この映画は、一方で客観的な中国の現状、他方で人間的な側面とを合わせ描いているところから大変興味深いものの、後者の描き方がやや唐突な感じがして、いまいち馴染めない印象を持ちました。

(3)映画評論家・福本次郎氏は、「近代的国家の官吏として、情に流されず厳格に法を解釈するのが主人公の矜持」だったが、「時代と共に、己の信念が世の中と乖離していると自覚」し、「裁判では頑固なまでに持論を曲げなかったこの男が、屁理屈をこねるように急に法の盲点を突く姿が、人間らしさを取り戻した証拠」といえ、「いくら理論で考えても、行動を促すのは感情なのだ。物語は彼の変化を通じて命の尊さを考えさせる」として50点をつけています。

★★★☆☆

象のロケット:再生の朝に