日本におけるゴッホの人気は昔から途轍もなく高いわけですが、1987年3月に安田火災海上が3992万1750ドル(当時のレートで約58億円)で『ひまわり』(上記の画像)を購入した頃が一つのピークだったのかもしれません。

ですが、これだけ人気者になると、ゴッホ研究書は汗牛充棟の感があるところ、愛知県立芸術大学教授の小林英樹氏は、その著『ゴッホの復活』(情報センター出版局〔2007年〕)において、あろうことかこの東京にある『ひまわり』は贋作であると強く主張しています。

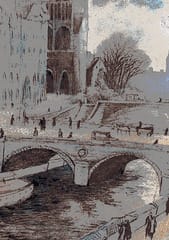

さて、ブログ「はじぱりlite!」の10月3日の記事によれば、ブログ管理人のtrippingdog氏は、「ゴッホが死の間際に逗留していた街」であるオーベール=シュル=オワーズ(注1)を訪れたとのこと。

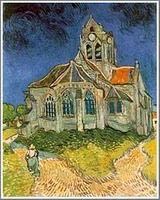

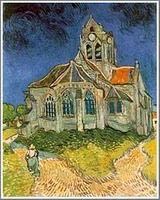

そのブログの中で、trippingdog氏は、ゴッホ作『オーベールの教会』などについて、自分で撮影した写真をも掲げながら、次のように述べています。

「こうして実際の風景を見てみて思うのは、画家たちが、目に映る風景を、かなり凝縮して画布に描いているということです。ゴッホの教会も、セザンヌの首吊りの家も、まるでそこだけ他とは違う重力が奥に向かって働いているかのような、あるいは、建物が、狭い穴を無理やりこじ開けて出現してきたかのような、そんな印象を受けます。/それはきっと、画家の風景に対する集中というか、没入の力強さでもあり、また同時に、彼らに対する風景の存在感というか、切迫の力強さでもあるのでしょう。彼らは、ただ事物が「ある」ということを、まるで異世界の出現といったような、途轍もない出来事として受け取っているかのようです。」

ゴッホが見た風景をゴッホと同じように率直に見ることのできた者が持つことのできるリアルな感慨が書きとめられている、と思われるところです。

他方で、冒頭に記した小林英樹教授は、その著書において、次のように述べています。

「『オーヴェルの教会』は、自らを葬る前に地上に残した唯一の自叙伝であり、自ら葛藤する姿をそのまま象徴するかたちで刻んだ、最後の記念碑でもあ」り、「『オーヴェルの教会』にあるのは、一通り行うべきことを行い、見るべきものは見てきた者の静かな述懐である」(P.327)。

大変精神性に富んだ優れた見解だと思われます。

ただ、こうした見解は、ゴッホがこの絵を描いた後、それほど日を経ずに自ら命を絶ったという事情を予め踏まえた上でのものではないか、とも思えます。

最近、文星芸術大学教授の小林利延氏は、ゴッホの死はいわれるような自殺ではなく、弟のテオが殺したのだとの驚くべき見解を出しています(『ゴッホは殺されたのか 伝説の情報操作』〔朝日新書 2008年〕)。

こうした見解が正しいとされた場合にも、小林英樹教授はご自分の見解を果たしてそのまま維持されるのでしょうか、酷く疑問に思えるところです。

そんなことはさておき、丁度今、東京では新国立美術館で「没後120年 ゴッホ展」が開催中(12月20日まで)であり、ゴッホの作品は70点近く展示されています(注2)。

そんなに数が揃っているのなら、必ずや同展でもオーベール=シュル=オワーズでの作品を見ることが出来るに違いないと思って、六本木まで出かけてきました。

確かに、会場は6つに分けられて、その最後は「Ⅵ さらなる探求と様式の展開―サン=レミとオーヴェール=シュル=オワーズ」と題されていますから、一層の期待が高まります(なにしろ、ゴッホは、オーベール=シュル=オワーズで過ごしたおよそ70日の間に、約70点もの油彩画を描いたとされますから!)。

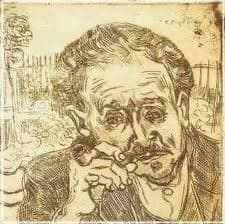

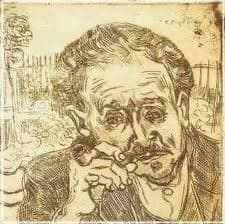

ですが、オーベール=シュル=オワーズにおける作品は、実際には、『ガシェ博士の肖像』と題するエッチング2点と、『麦の穂』という作品だけですから、酷く失望してしまいました。

前者は、ゴッホが初めて試みたものながら、版画ですから増し刷りができ、約70枚が知られているそうです(不思議なことに、ゴッホとかオーベール=シュル=オワーズには、「70」という数字が絡みついているようです!)。

後者の油彩画は、麦の穂が同じように繰り返し描かれていて、ゴッホには余り見かけない装飾的な感じがする作品です〔同じ年に描かれた肖像画の背景に、このイメージが使われているそうです〕。

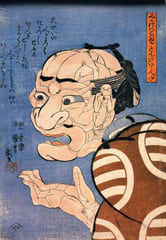

なお、同展では、ゴッホが所持していた豊原国周の『隅田川夜ノ渡シ之図』(1855年)が展示されていますが(注3)、これなどは先日の記事「セーヌと隅田」で取り上げた「隅田川展」で展示されていても全然オカシクない浮世絵です(ちなみに、同展では、同じ豊原国周筆の『両国大花火夕涼之景』〔1887年、井上探景が背景を描いています〕が展示されていました)。ことによったら、ゴッホという媒介項を通じて、セーヌ川と隅田川とが結びつくのかも知れません!

また、最近、日本では、あのフランス映画『死刑台のエレベーター』のリメイク作が公開され、そのオリジナル作(1958年)についても関心が高まっているところ、驚いたことに、元の映画では、花屋の売り子ベロニックが住むアパートの部屋の壁にゴッホが描いた自画像(今回の東京の展覧会でも展示されている『灰色のフェルト帽の自画像』)の複製が貼ってあるのです!

リメイク作において、北川景子の部屋の壁に何が貼ってあったのかは、DVDが出たら調べてみることにいたしましょう。

ゴッホを巡る話のタネは、これからも尽きることがないように思われるところです。

(注1)Auvers-sur-Oise。パリの北30㎞、電車で約1時間のところにある町。

なお、町名の表記は、Google地図やwikiでは「オーヴェル=シュル=オワーズ」。ただし、以下ではtrippingdog氏に従います。

(注2)しかたのないことですが、展示された作品にはスケッチなどが多く、めぼしい作品は、『自画像』とか『アルルの寝室』など10点に満たないでしょう。としたら、この間世田谷美術館で開催されていた展覧会「ザ・コレクション・ヴィンタートゥール」(9月5日の記事の中で少しだけ触れました)では、ゴッホの作品としては『郵便配達人 ジョゼフ・ルーラン』がひとつだけ展示されていましたが、その方がむしろ強い印象を受けました。

(注3)掲載の画像は絵の一部。なお、ゴッホは400点を越える浮世絵を所有していたそうです。

ですが、これだけ人気者になると、ゴッホ研究書は汗牛充棟の感があるところ、愛知県立芸術大学教授の小林英樹氏は、その著『ゴッホの復活』(情報センター出版局〔2007年〕)において、あろうことかこの東京にある『ひまわり』は贋作であると強く主張しています。

さて、ブログ「はじぱりlite!」の10月3日の記事によれば、ブログ管理人のtrippingdog氏は、「ゴッホが死の間際に逗留していた街」であるオーベール=シュル=オワーズ(注1)を訪れたとのこと。

そのブログの中で、trippingdog氏は、ゴッホ作『オーベールの教会』などについて、自分で撮影した写真をも掲げながら、次のように述べています。

「こうして実際の風景を見てみて思うのは、画家たちが、目に映る風景を、かなり凝縮して画布に描いているということです。ゴッホの教会も、セザンヌの首吊りの家も、まるでそこだけ他とは違う重力が奥に向かって働いているかのような、あるいは、建物が、狭い穴を無理やりこじ開けて出現してきたかのような、そんな印象を受けます。/それはきっと、画家の風景に対する集中というか、没入の力強さでもあり、また同時に、彼らに対する風景の存在感というか、切迫の力強さでもあるのでしょう。彼らは、ただ事物が「ある」ということを、まるで異世界の出現といったような、途轍もない出来事として受け取っているかのようです。」

ゴッホが見た風景をゴッホと同じように率直に見ることのできた者が持つことのできるリアルな感慨が書きとめられている、と思われるところです。

他方で、冒頭に記した小林英樹教授は、その著書において、次のように述べています。

「『オーヴェルの教会』は、自らを葬る前に地上に残した唯一の自叙伝であり、自ら葛藤する姿をそのまま象徴するかたちで刻んだ、最後の記念碑でもあ」り、「『オーヴェルの教会』にあるのは、一通り行うべきことを行い、見るべきものは見てきた者の静かな述懐である」(P.327)。

大変精神性に富んだ優れた見解だと思われます。

ただ、こうした見解は、ゴッホがこの絵を描いた後、それほど日を経ずに自ら命を絶ったという事情を予め踏まえた上でのものではないか、とも思えます。

最近、文星芸術大学教授の小林利延氏は、ゴッホの死はいわれるような自殺ではなく、弟のテオが殺したのだとの驚くべき見解を出しています(『ゴッホは殺されたのか 伝説の情報操作』〔朝日新書 2008年〕)。

こうした見解が正しいとされた場合にも、小林英樹教授はご自分の見解を果たしてそのまま維持されるのでしょうか、酷く疑問に思えるところです。

そんなことはさておき、丁度今、東京では新国立美術館で「没後120年 ゴッホ展」が開催中(12月20日まで)であり、ゴッホの作品は70点近く展示されています(注2)。

そんなに数が揃っているのなら、必ずや同展でもオーベール=シュル=オワーズでの作品を見ることが出来るに違いないと思って、六本木まで出かけてきました。

確かに、会場は6つに分けられて、その最後は「Ⅵ さらなる探求と様式の展開―サン=レミとオーヴェール=シュル=オワーズ」と題されていますから、一層の期待が高まります(なにしろ、ゴッホは、オーベール=シュル=オワーズで過ごしたおよそ70日の間に、約70点もの油彩画を描いたとされますから!)。

ですが、オーベール=シュル=オワーズにおける作品は、実際には、『ガシェ博士の肖像』と題するエッチング2点と、『麦の穂』という作品だけですから、酷く失望してしまいました。

前者は、ゴッホが初めて試みたものながら、版画ですから増し刷りができ、約70枚が知られているそうです(不思議なことに、ゴッホとかオーベール=シュル=オワーズには、「70」という数字が絡みついているようです!)。

後者の油彩画は、麦の穂が同じように繰り返し描かれていて、ゴッホには余り見かけない装飾的な感じがする作品です〔同じ年に描かれた肖像画の背景に、このイメージが使われているそうです〕。

なお、同展では、ゴッホが所持していた豊原国周の『隅田川夜ノ渡シ之図』(1855年)が展示されていますが(注3)、これなどは先日の記事「セーヌと隅田」で取り上げた「隅田川展」で展示されていても全然オカシクない浮世絵です(ちなみに、同展では、同じ豊原国周筆の『両国大花火夕涼之景』〔1887年、井上探景が背景を描いています〕が展示されていました)。ことによったら、ゴッホという媒介項を通じて、セーヌ川と隅田川とが結びつくのかも知れません!

また、最近、日本では、あのフランス映画『死刑台のエレベーター』のリメイク作が公開され、そのオリジナル作(1958年)についても関心が高まっているところ、驚いたことに、元の映画では、花屋の売り子ベロニックが住むアパートの部屋の壁にゴッホが描いた自画像(今回の東京の展覧会でも展示されている『灰色のフェルト帽の自画像』)の複製が貼ってあるのです!

リメイク作において、北川景子の部屋の壁に何が貼ってあったのかは、DVDが出たら調べてみることにいたしましょう。

ゴッホを巡る話のタネは、これからも尽きることがないように思われるところです。

(注1)Auvers-sur-Oise。パリの北30㎞、電車で約1時間のところにある町。

なお、町名の表記は、Google地図やwikiでは「オーヴェル=シュル=オワーズ」。ただし、以下ではtrippingdog氏に従います。

(注2)しかたのないことですが、展示された作品にはスケッチなどが多く、めぼしい作品は、『自画像』とか『アルルの寝室』など10点に満たないでしょう。としたら、この間世田谷美術館で開催されていた展覧会「ザ・コレクション・ヴィンタートゥール」(9月5日の記事の中で少しだけ触れました)では、ゴッホの作品としては『郵便配達人 ジョゼフ・ルーラン』がひとつだけ展示されていましたが、その方がむしろ強い印象を受けました。

(注3)掲載の画像は絵の一部。なお、ゴッホは400点を越える浮世絵を所有していたそうです。