『お父さんと伊藤さん』を渋谷シネパレスで見ました。

(1)久しぶりに上野樹里の主演作ということで、映画館に行ってきました。

本作(注1)の冒頭は、コンビニの店内。

バイト店員の伊藤(リリー・フランキー)が、店長らしき若い男に怒られています。

パート勤務の中年女が「あの男、きっとすごいわよ」と、レジにいる彩(上野樹里)に陰口を叩いたりします。

そして、彩の声で、「その真偽の程を私が知ることになるなんて、絶対にないと思ってた」、「ふとしたことで飲みに行くことになり、またまた飲みに行くことになって、…」。

ベッドで二人は寝ていますが、彩が目を覚まして、隣の伊藤の顔を見ます。

次の場面は、アパートの一室で、二人が食事をしています。

彩の声で、「そのまま伊藤さんが住み着いたので、あたしたちはここへ引っ越してきた」。

場面は変わってフルーツパーラー。彩と兄の潔(長谷川朝晴)が話し込んでいます。

彩が「えっ、お父さんと一緒に暮らせって?」「そんなのいきなり無理」と言うと、潔は「今すぐというわけじゃない。9月中にでも」「未来永劫ではなくて、半年の期間限定でいい」「子供の中学受験が終わるまで。うちは双子だろ、大変さも2倍なんだ」「理々子がとうとう精神的に不安定になって」などと言い訳をします。

潔は「頼む、頼れるの彩しかいない」と頭を下げるのですが、彩は「でもね」と色よい返事をしません。

さらに彩が「お父さんに一人暮らしをしてもらったら?」と訊くと、潔は「父さんは74歳で、心臓に持病があるし、母さんを亡くしてもいるし」と答えつつ、「ひょっとしたら、誰か一緒に暮らしている人がいるのか?」と訊き返すので、彩が頷くと、潔は「いてもおかしくないよな」と呟きます。

フルーツパーラーを出てから、彩が「ごめんね、お兄ちゃん」と言うと、潔は「いいんだ、彩が謝ることじゃない」と強がりを言って立ち去ります。

それで彩が家に戻って玄関のドアを開けると、まず伊藤の「お帰り」との声がし、次いで父親(藤竜也)の「只今くらい言わんか」との怒鳴り声がします!

こうして、父親と伊藤と彩の3人暮らしが始まるのですが、さあ物語はどのように展開するでしょうか、………?

本作は、自分より20歳も年上の男と同棲しているところに、その男よりもさらに20歳年上の父親が転がり込んできて、というお話。上野樹里やリリー・フランキー、藤竜也というとても芸達者な俳優が持てるものを充分に発揮していて、高齢化社会の問題を浮かび上がらせつつまずまず面白い作品に仕上がっているな、と思いました。

(2)本作は、最近見た映画の流れからすれば、『淵に立つ』と同じように、家族という共同体の中に異質の者が外部から侵入するという形をとっています。

同作における八坂(浅野忠信)は、利雄(古舘寛治)の知り合いにしても、その妻・章江(筒井真理子)や娘・蛍(篠川桃音)には赤の他人です。それと同じように、本作の父親は、彩の父親であるにしても、伊藤にとっては初対面です。

それに、同作の八坂は刑務所帰りで、利雄の過去を知る不気味な存在であり、章江や蛍がいろいろ影響を受け、鈴岡という家族は壊れてしまいます。

本作における父親も、決して親和的な存在ではなく、何かというと口やかましく言い募ります(注2)。3人はそれぞれ、このままの状態ではとても長続きしないと、色々考え始めることになります(注3)。

でも、こういう比較はあまり意味がないのかもしれません。

なにしろ、この2つの作品が醸し出す雰囲気がまるで違うのですから。

『淵に立つ』の方は、娘の蛍が、全身麻痺で意思疎通もできない状態になってしまうだけでなく、章江は蛍と一緒に自殺するまでに追い込まれてしまいます。

結局、もともと壊れかけていた鈴岡の家族は、八坂の侵入によって完全に壊れてしまうようなのです。

他方、本作の雰囲気は緩めで、どちらかといえばTVのホームドラマ的のように思えます(注4)。小さなエピソードは色々あるものの(注5)、本作では、家族関係はまずまず維持されていくのでしょう(注6)。

本作がそうした雰囲気になるのは、もとより、上野樹里やリリー・フランキー、それに藤竜也というとても芸達者な俳優が醸し出すものに依っているのでしょうが、あるいは、本作では、彩と伊藤の性的生活が完全に省略されている点も挙げられるのではないでしょうか?

原作を少々覗いてみたのですが、2DKの狭いアパートにおいて父親とフスマ一つで仕切られている中で性行為に及ぶ様子が、原作では逃げることなく描かれているのです(注7)。

クマネズミは、この点はかなり重要な要素であり(注8)、仄めかしさえもなされないまでにオミットされてしまったがために(注9)、本作は全体として緩いTVホームドラマになってしまったのではないか、と思いました(注10)。

それにしても、リリー・フランキーは最近の邦画でよく見かけるものです(注11)!そして、どの作品においても、水準以上の演技を見せているのですから驚きます。

なお、父親が、誰にも触れさせずに大切にしていた箱の中身は、自身が万引きして蓄えた安物のスプーンだったことが実家の火事の際にわかりますが、とはいえ、どうして父親はそんなものを万引きして大事に貯めたのか、という点になるとよくわかりません。

でも、なんでもかんでも映画の中で説明してくれる必要もないわけで、謎は謎のままでもかまわないと思います(注12)。

ただ、大切な箱の中身が、彩などが想像していたような誰が見ても貴重だと思われる物ではなく(注13)、単なるスプーンだとすると、父親という人間の本質なんてせいぜいそんなものにすぎないと本作が言っていると受け止めることができるかもしれません。

そして、そんな物ですら火事の騒ぎの中で父親は失ってしまうのですから、ラストの方における父親は、何者でもない裸状態になってしまっている感じです。そんなこともあって、彼は、自ら進んで老人ホームに入ると言い出したのでしょうか?

(3)渡まち子氏は、「この映画、ボンヤリとユルい話に見えて、なかなか鋭い佳作だ。ヒロインを自然体で演じる上野樹里、ひょうひょうとした伊藤さん役のリリー・フランキー、すっとぼけているのに哀愁があるお父さん役の藤竜也のアンサンブルがいい味を出している」として70点を付けています。

秦早穂子氏は、「タナダユキ監督は、20歳離れた娘と相方を中心に、父と娘、彼と父、それぞれの関係性を気張らない演出で斜めに見る。そして家族の新しい方向を探る」と述べています。

(注1)監督は、『ロマンス』のタナダユキ。

脚本は、『海のふた』や『ロマンス』の黒沢久子。

原作は、中澤日奈子著『お父さんと伊藤さん』(講談社文庫)。

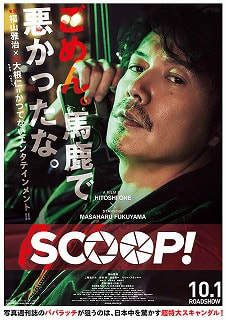

なお、出演者の内、上野樹里は『のだめカンタービレ 最終楽章 後篇』、リリー・フランキーは『SCOOP!』、藤竜也は『龍三と七人の子分たち』、長谷川朝晴は『ヘヴンズ ストーリー』で、それぞれ見ました。

(注2)例えば、伊藤が彩に「昨日買った柿があるんじゃあ?」と尋ねたら、父親は「柿なんか買って食べるものじゃない」「そこらでとってくればいいでしょ」と言います。

また、父親は彩に、「どうしてあんな歳の人と付き合うんだ?あと6年で還暦だぞ。子供はどうするんだ?」とか、「中濃ソースは悪魔のソース、文明人ならウースター」などと詰ります。

(注3)彩は、父親がなんとか兄のところに戻ってくれればと思っていますし、伊藤は、一緒に暮らすのであれば拝島あたりのモット広い家に引っ越したらどうかと彩に提案します。また、父親も、老人ホームに入ることを考えます。

(注4)ただし、潔の妻の理々子は、父親との同居で精神的にかなり不安定になっていますが。

彩が、叔母の小夜子(渡辺えり)が連れてきた理々子(安藤聖)と公園で会ったところ、外を歩いている父親の姿を偶然にも見かけると、理々子は吐いてしまうほどなのです。

(注5)父親は、長いこと空き家だった田舎(都心からそれほど離れてはいませんが、周囲は山)の実家に篭り、そこで一人暮らしをすると言い出します(実際には、その家は火事で燃えてしまって、父親は彩らの家に戻ってくることになりますが)。

なお、『淵に立つ』でも、八坂を探しに、利雄と章江や蛍、そして八坂の息子の孝司(太賀)が車に乗って、山間に建つ家に行くシーンがあります(実際には、八坂はそこで見つかりませんでしたが)。

(注6)本作のラストは、老人ホームに向かう父親の後を彩が追いかけるシーンですが、伊藤の「僕は逃げないよ」と言う声にも押されて、彩は父親を家に連れ戻すことになるものと思われます(そして、拝島あたりに引っ越すのでしょう)。

(注7)文庫版のP.74では、「(伊藤さんは、)横で寝ているあたしの胸から腹をさすりだした。指さきが、さらにしたをなぞる。「だめだよ。隣にいるんだから」/うでを引っぺがしながら、小さな声で抗議すると、「今日はSデイでしょう」………「静かにするから。ね」/耳もとで囁かれ、仕方なく頷いた。………」と書かれています。

(注8)個別の寝室がいくつもある広い欧米の邸宅と違って狭小な日本の家屋においては、他人が同居することでもたらされる問題の中で大きなものは、この点ではないでしょうか?

(注9)彩と伊藤が布団で隣り合わせで寝て、寝物語をするシーンは描かれてはいますが。

(注10)『SCOOP!』でも、肝心なところで二階堂ふみは勝負していないと思いましたが(同作についての拙エントリの「注9」をご覧ください)、本作でも、肝心な描写が欠けているのでは、と思ってしまいました(タナダユキ監督は、『ふがいない僕は空を見た』では田畑智子に体当たりの演技をさせているにもかかわらず)。

(注11)何しろ、今年の映画出演作は、本作以外に、『SCOOP!』、『秘密 THE TOP SECRET』、『二重生活』、『海よりもまだ深く』、『シェル・コレクター』、『女が眠る時』、そして『聖の青春』(これから公開)といったところなのです!

ちなみに、本作には出演していませんが、吉田羊も、映画にテレビに本当によく見かけます(女のリリー・フランキーといったところでしょうか)。

本年だけでも、映画については、『SCOOP!』、『グッドモーニングショー』、『ボクの妻と結婚してください』(これから公開)、『嫌な女』(見ていません)に出演していますし、またTVドラマも3本ほど出演している上に、11月には舞台『エノケソ一代記』もやるというのですから、凄まじい限りです。

それで、この記事によれば、彼女は過労で体調を崩してしまい、自宅療養中とのこと。さもありなんであり、気をつけてほしいものだと思います。

(注12)このインタビュー記事において、タナダユキ監督は、「私の中では家族の食卓の良い思い出という解釈です。家族の幸せの象徴として、お父さんは「食事は家族みんな揃って食べるものだ」という執着があるんだと。だから彩のスプーンの使い方(スプーンを舐めまわす癖)を叱っているシーンはその伏線でもあり、実は音でも色々表現しています」と述べていますが。

(注13)彩と伊藤は、箱の中身について、母親の写真や日記、あるいは恋文ではないかと推測します。

★★★☆☆☆

象のロケット:お父さんと伊藤さん

(1)久しぶりに上野樹里の主演作ということで、映画館に行ってきました。

本作(注1)の冒頭は、コンビニの店内。

バイト店員の伊藤(リリー・フランキー)が、店長らしき若い男に怒られています。

パート勤務の中年女が「あの男、きっとすごいわよ」と、レジにいる彩(上野樹里)に陰口を叩いたりします。

そして、彩の声で、「その真偽の程を私が知ることになるなんて、絶対にないと思ってた」、「ふとしたことで飲みに行くことになり、またまた飲みに行くことになって、…」。

ベッドで二人は寝ていますが、彩が目を覚まして、隣の伊藤の顔を見ます。

次の場面は、アパートの一室で、二人が食事をしています。

彩の声で、「そのまま伊藤さんが住み着いたので、あたしたちはここへ引っ越してきた」。

場面は変わってフルーツパーラー。彩と兄の潔(長谷川朝晴)が話し込んでいます。

彩が「えっ、お父さんと一緒に暮らせって?」「そんなのいきなり無理」と言うと、潔は「今すぐというわけじゃない。9月中にでも」「未来永劫ではなくて、半年の期間限定でいい」「子供の中学受験が終わるまで。うちは双子だろ、大変さも2倍なんだ」「理々子がとうとう精神的に不安定になって」などと言い訳をします。

潔は「頼む、頼れるの彩しかいない」と頭を下げるのですが、彩は「でもね」と色よい返事をしません。

さらに彩が「お父さんに一人暮らしをしてもらったら?」と訊くと、潔は「父さんは74歳で、心臓に持病があるし、母さんを亡くしてもいるし」と答えつつ、「ひょっとしたら、誰か一緒に暮らしている人がいるのか?」と訊き返すので、彩が頷くと、潔は「いてもおかしくないよな」と呟きます。

フルーツパーラーを出てから、彩が「ごめんね、お兄ちゃん」と言うと、潔は「いいんだ、彩が謝ることじゃない」と強がりを言って立ち去ります。

それで彩が家に戻って玄関のドアを開けると、まず伊藤の「お帰り」との声がし、次いで父親(藤竜也)の「只今くらい言わんか」との怒鳴り声がします!

こうして、父親と伊藤と彩の3人暮らしが始まるのですが、さあ物語はどのように展開するでしょうか、………?

本作は、自分より20歳も年上の男と同棲しているところに、その男よりもさらに20歳年上の父親が転がり込んできて、というお話。上野樹里やリリー・フランキー、藤竜也というとても芸達者な俳優が持てるものを充分に発揮していて、高齢化社会の問題を浮かび上がらせつつまずまず面白い作品に仕上がっているな、と思いました。

(2)本作は、最近見た映画の流れからすれば、『淵に立つ』と同じように、家族という共同体の中に異質の者が外部から侵入するという形をとっています。

同作における八坂(浅野忠信)は、利雄(古舘寛治)の知り合いにしても、その妻・章江(筒井真理子)や娘・蛍(篠川桃音)には赤の他人です。それと同じように、本作の父親は、彩の父親であるにしても、伊藤にとっては初対面です。

それに、同作の八坂は刑務所帰りで、利雄の過去を知る不気味な存在であり、章江や蛍がいろいろ影響を受け、鈴岡という家族は壊れてしまいます。

本作における父親も、決して親和的な存在ではなく、何かというと口やかましく言い募ります(注2)。3人はそれぞれ、このままの状態ではとても長続きしないと、色々考え始めることになります(注3)。

でも、こういう比較はあまり意味がないのかもしれません。

なにしろ、この2つの作品が醸し出す雰囲気がまるで違うのですから。

『淵に立つ』の方は、娘の蛍が、全身麻痺で意思疎通もできない状態になってしまうだけでなく、章江は蛍と一緒に自殺するまでに追い込まれてしまいます。

結局、もともと壊れかけていた鈴岡の家族は、八坂の侵入によって完全に壊れてしまうようなのです。

他方、本作の雰囲気は緩めで、どちらかといえばTVのホームドラマ的のように思えます(注4)。小さなエピソードは色々あるものの(注5)、本作では、家族関係はまずまず維持されていくのでしょう(注6)。

本作がそうした雰囲気になるのは、もとより、上野樹里やリリー・フランキー、それに藤竜也というとても芸達者な俳優が醸し出すものに依っているのでしょうが、あるいは、本作では、彩と伊藤の性的生活が完全に省略されている点も挙げられるのではないでしょうか?

原作を少々覗いてみたのですが、2DKの狭いアパートにおいて父親とフスマ一つで仕切られている中で性行為に及ぶ様子が、原作では逃げることなく描かれているのです(注7)。

クマネズミは、この点はかなり重要な要素であり(注8)、仄めかしさえもなされないまでにオミットされてしまったがために(注9)、本作は全体として緩いTVホームドラマになってしまったのではないか、と思いました(注10)。

それにしても、リリー・フランキーは最近の邦画でよく見かけるものです(注11)!そして、どの作品においても、水準以上の演技を見せているのですから驚きます。

なお、父親が、誰にも触れさせずに大切にしていた箱の中身は、自身が万引きして蓄えた安物のスプーンだったことが実家の火事の際にわかりますが、とはいえ、どうして父親はそんなものを万引きして大事に貯めたのか、という点になるとよくわかりません。

でも、なんでもかんでも映画の中で説明してくれる必要もないわけで、謎は謎のままでもかまわないと思います(注12)。

ただ、大切な箱の中身が、彩などが想像していたような誰が見ても貴重だと思われる物ではなく(注13)、単なるスプーンだとすると、父親という人間の本質なんてせいぜいそんなものにすぎないと本作が言っていると受け止めることができるかもしれません。

そして、そんな物ですら火事の騒ぎの中で父親は失ってしまうのですから、ラストの方における父親は、何者でもない裸状態になってしまっている感じです。そんなこともあって、彼は、自ら進んで老人ホームに入ると言い出したのでしょうか?

(3)渡まち子氏は、「この映画、ボンヤリとユルい話に見えて、なかなか鋭い佳作だ。ヒロインを自然体で演じる上野樹里、ひょうひょうとした伊藤さん役のリリー・フランキー、すっとぼけているのに哀愁があるお父さん役の藤竜也のアンサンブルがいい味を出している」として70点を付けています。

秦早穂子氏は、「タナダユキ監督は、20歳離れた娘と相方を中心に、父と娘、彼と父、それぞれの関係性を気張らない演出で斜めに見る。そして家族の新しい方向を探る」と述べています。

(注1)監督は、『ロマンス』のタナダユキ。

脚本は、『海のふた』や『ロマンス』の黒沢久子。

原作は、中澤日奈子著『お父さんと伊藤さん』(講談社文庫)。

なお、出演者の内、上野樹里は『のだめカンタービレ 最終楽章 後篇』、リリー・フランキーは『SCOOP!』、藤竜也は『龍三と七人の子分たち』、長谷川朝晴は『ヘヴンズ ストーリー』で、それぞれ見ました。

(注2)例えば、伊藤が彩に「昨日買った柿があるんじゃあ?」と尋ねたら、父親は「柿なんか買って食べるものじゃない」「そこらでとってくればいいでしょ」と言います。

また、父親は彩に、「どうしてあんな歳の人と付き合うんだ?あと6年で還暦だぞ。子供はどうするんだ?」とか、「中濃ソースは悪魔のソース、文明人ならウースター」などと詰ります。

(注3)彩は、父親がなんとか兄のところに戻ってくれればと思っていますし、伊藤は、一緒に暮らすのであれば拝島あたりのモット広い家に引っ越したらどうかと彩に提案します。また、父親も、老人ホームに入ることを考えます。

(注4)ただし、潔の妻の理々子は、父親との同居で精神的にかなり不安定になっていますが。

彩が、叔母の小夜子(渡辺えり)が連れてきた理々子(安藤聖)と公園で会ったところ、外を歩いている父親の姿を偶然にも見かけると、理々子は吐いてしまうほどなのです。

(注5)父親は、長いこと空き家だった田舎(都心からそれほど離れてはいませんが、周囲は山)の実家に篭り、そこで一人暮らしをすると言い出します(実際には、その家は火事で燃えてしまって、父親は彩らの家に戻ってくることになりますが)。

なお、『淵に立つ』でも、八坂を探しに、利雄と章江や蛍、そして八坂の息子の孝司(太賀)が車に乗って、山間に建つ家に行くシーンがあります(実際には、八坂はそこで見つかりませんでしたが)。

(注6)本作のラストは、老人ホームに向かう父親の後を彩が追いかけるシーンですが、伊藤の「僕は逃げないよ」と言う声にも押されて、彩は父親を家に連れ戻すことになるものと思われます(そして、拝島あたりに引っ越すのでしょう)。

(注7)文庫版のP.74では、「(伊藤さんは、)横で寝ているあたしの胸から腹をさすりだした。指さきが、さらにしたをなぞる。「だめだよ。隣にいるんだから」/うでを引っぺがしながら、小さな声で抗議すると、「今日はSデイでしょう」………「静かにするから。ね」/耳もとで囁かれ、仕方なく頷いた。………」と書かれています。

(注8)個別の寝室がいくつもある広い欧米の邸宅と違って狭小な日本の家屋においては、他人が同居することでもたらされる問題の中で大きなものは、この点ではないでしょうか?

(注9)彩と伊藤が布団で隣り合わせで寝て、寝物語をするシーンは描かれてはいますが。

(注10)『SCOOP!』でも、肝心なところで二階堂ふみは勝負していないと思いましたが(同作についての拙エントリの「注9」をご覧ください)、本作でも、肝心な描写が欠けているのでは、と思ってしまいました(タナダユキ監督は、『ふがいない僕は空を見た』では田畑智子に体当たりの演技をさせているにもかかわらず)。

(注11)何しろ、今年の映画出演作は、本作以外に、『SCOOP!』、『秘密 THE TOP SECRET』、『二重生活』、『海よりもまだ深く』、『シェル・コレクター』、『女が眠る時』、そして『聖の青春』(これから公開)といったところなのです!

ちなみに、本作には出演していませんが、吉田羊も、映画にテレビに本当によく見かけます(女のリリー・フランキーといったところでしょうか)。

本年だけでも、映画については、『SCOOP!』、『グッドモーニングショー』、『ボクの妻と結婚してください』(これから公開)、『嫌な女』(見ていません)に出演していますし、またTVドラマも3本ほど出演している上に、11月には舞台『エノケソ一代記』もやるというのですから、凄まじい限りです。

それで、この記事によれば、彼女は過労で体調を崩してしまい、自宅療養中とのこと。さもありなんであり、気をつけてほしいものだと思います。

(注12)このインタビュー記事において、タナダユキ監督は、「私の中では家族の食卓の良い思い出という解釈です。家族の幸せの象徴として、お父さんは「食事は家族みんな揃って食べるものだ」という執着があるんだと。だから彩のスプーンの使い方(スプーンを舐めまわす癖)を叱っているシーンはその伏線でもあり、実は音でも色々表現しています」と述べていますが。

(注13)彩と伊藤は、箱の中身について、母親の写真や日記、あるいは恋文ではないかと推測します。

★★★☆☆☆

象のロケット:お父さんと伊藤さん