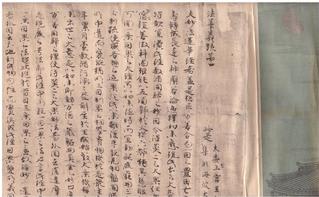

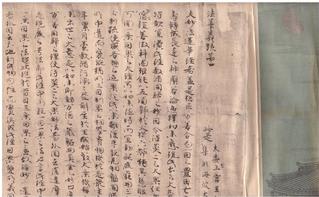

昨日取り上げました「三角縁四神四獣鏡」と同じ第一会場に、下図の「法華義疏」が展示されています。

この展示物に興味を惹かれたのは、そばのキャプション・パネルに「聖徳太子筆」と明記されていたこともあります。

イ)聖徳太子の事跡のみならずその実在性について、従来から疑問視されなかったわけではないところ、1999年に刊行された『<聖徳太子>の誕生』(大山誠一著、吉川弘文館)は、広範な論点から聖徳太子虚構説を強く打ち出しているため、大きな反響を呼びました。

同書で大山氏は、次のように述べています(P.5)。

聖徳太子に関する確実な資料は存在しない。現にある『日本書紀』や法隆寺の資料は厩戸王(聖徳太子)の死後1世紀ものちの奈良時代に作られたものである。それ故、〈聖徳太子〉は架空の人物である。

さらに、今回の展覧会で展示された「法華義疏」について、「現在宮内庁所蔵の『法華義疏』に貼付された紙には「此れは是れ大委国上宮王の私集にして、海彼の本に非ず」と記されている」が、「いつ貼付された紙かわからず、是によって聖徳太子の著作と信ずる勇気は、少なくとも私にはない」(P.37)と述べています。

聖徳太子虚構説については、その後も様々な人がいろいろの観点から論陣を張っていて、素人が無闇に口を出すべきではないところ、単なる感想にすぎませんが、「聖徳太子」像として必要不可欠な基幹的な事項は何と何なのか、そしてそれらがどこまで否定されれば聖徳太子が実在しなかったと言えるのか、という点が曖昧なままに議論されているような気がします(注1)。

それはさておき、「法華義疏」については、田中英道氏がその著『聖徳太子虚構説を排す』(PHP研究所、2004.9)で引用する見解、すなわち、「文中には、文字の誤りが、訂正後の今もなお少なくなく、文字の順序の入れ替えを示す倒置法も多く見られることから、中国の学者(仏教者)が書いたものとは考えにくい」(P.72)とする見解に従い、「太子以外の著者はほとんど考えられない」(P.149)としておく方が無難ではないかと思われます(注2)。

ロ)ところで、前々日の記事で触れた書家・石川九楊氏の『日本書史』の第3章「古風とやさしさと」は、「日本に残る最も古い本格的な肉筆の書は、「法華義疏」(615年)である」と書き始められ、あらまし次のように述べられています。

「法華義疏」に見られる書きぶりの特色は、「縦画の起筆の力が、ないとは言わないまでも、弱」く、「その弱さが、右回転の力に主律される「法華義疏」の文字をもたらす」。

また、「「生」字の第3画など、強い垂直で書かれるべき縦画」でも「ほとんど垂直の画が出現せず、柔らかく回転する筆蝕の中に垂直に構成しようとする力が吸収されてしまってい」て「くっきりとした姿を現さない」。

もともと、「起筆の強さは決意と決断の象徴であり、また天を意識するところに垂直の力線は生まれ、垂直に画は書かれる」が、「その決意や決断と天を意識するところが、いかにも弱い」。

こうしたことから、「政治や思想という垂直軸、決意や決断が強く要求されることのない地方や社会―おそらく倭の書ではなかろうか」。

さらに、「筆尖と紙との接触と摩擦」に対して「微細な極微の神経」が使われていて、これは「中国の写経のように文字の字画を紙に確実に定着するという筆蝕の姿とは、少し違うように思われる」。

従って、「法華義疏」の書き手は、「聖徳太子であるか否かはわから」ないものの、「東アジアの、政治的にはいくぶんか穏やかな社会の、しかし接触感度の鋭敏な社会、中国の最尖端からはいくぶん遅れた社会の一級の知識人であるとは言えよう」。

以上の石川氏の見解は、「書」として「法華義疏」を詳細に分析した上で得られた極めてユニ―クなものといえましょう。

そして、石川氏が言う通りならば、「法華義疏」は中国から輸入したものであるとする大山氏らの説は成立しないことになるでしょう。

ハ)ここで若干話は逸れますが、「法華義疏」に関する石川氏の見解は、最近刊行された内田樹氏の『日本辺境論』(新潮新書、2009.11)にも通じるところがあり、大変興味深いものがあります。

内田氏は、同書の目的は、「「辺境性」という補助線を引くことで日本文化の特殊性を際立たせようとする」ことだと述べ、さらには、その本でたくさん挙げられている事例の1つとして、昨日のブログで取り上げた邪馬台国の卑弥呼に触れて、日本列島に「最初の政治単位が出現したその起点において、その支配者はおのれを極東の蕃地を実効支配している諸侯のひとりとして認識していた」のであり、「列島の政治意識は辺境民としての自意識から出発した」のだ、と述べています(P.60)。

内田氏に従えば、石川氏の見解は、「法華義疏」には「辺境性」がうかがえる、と言い換えることが可能なのかもしれません(注3)!

ニ)さらにまた、平岩弓枝氏の最新時代小説『聖徳太子の密使』(新潮社、2009.10)は、聖徳太子の命を受けて、その愛娘・珠光王女が、男装のうえで3匹の猫と愛馬を供に従えて西に向かうファンタジーですが(注4)、その小説の中で聖徳太子は彼らの出発に際し、「渺茫たる青海原の彼方には、わたしの知らぬ多くの国々があろう。そこには如何なる知識があり、如何なる文明が栄えて居るのか、人々はどのように生きているのか。もし、それらの国々に学ぶべきものあらば、生きて学び、その知恵の宝を我が国にもたらせぬものか」と言います(P.12)。

こう述べられている聖徳太子の願望は、まさに内田氏の言う「辺境性」の表れと言えましょう!

たとえば、同書において内田氏は、「日本という国は建国の理念があって国が作られているのではありません。まずよその国がある。よその国との関係で自国の相対的地位が定まる。よその国が示す国家ヴィジョンを参照して、自分のヴィジョンを考える」などと述べています(P.38)。

ちなみに、最近のオバマ米国大統領のアジア歴訪に関しても、大統領と鳩山首相との首脳会談の中身もさることながら、日本には24時間しか滞在しないのに、中国には3日も滞在する、これはオバマ政権の中国重視の表れだ、いいや日本訪問を第1番目にしているからむしろ日米関係重視だ、などとする報道が随分と流されました!

(注1)たとえば、大山氏は、津田左右吉博士の研究に全面的に従って、「憲法十七条」は捏造されたものであると主張しますが(前掲書P.75)、曾根正人氏が『聖徳太子と飛鳥仏教』(吉川弘文館、2007.3)で指摘するように、「『日本書紀』に見える憲法の文章に道慈の恣意的な筆がかなり入っていたとしても、それは憲法が存在しなかったという結論には直結しない」のです(P.22)。

また、厩戸皇子まで否定するのなら話はわかりますが、この皇子の実在性を認めておいて、聖徳太子を否定することの意味はどこにあるのでしょうか。どのような人物でも、後世になって事績やエピソードなどが付加されることがありますが、こうした事情により、実在性が否定されるのでしょうか?

(注2)大山氏は、「法華義疏」を含む「「三経義疏」が中国製であることは、当時の日本の文化レベルを考えても当然すぎることと言えよう」と述べています(前掲書P.66)。また、大山氏の「聖徳太子虚構説」に批判的な曾根正人氏ですが、「三経義疏」については、中国製であり「成立してまもなく倭国にもたらされた」と主張します(前掲書P.168~P.169)。

(注3)もともと、石川九楊氏の『日本書史』の「序章」においては、「少なくとも明治維新以前の江戸時代までは、日本、朝鮮、ベトナムなどの東アジアの書史は、中国書史を厚みと高さと広さとする文化圏域に包摂され、その辺縁に小さな花を咲かせたにすぎない」などと述べられています(P.8)。

(注4)この時代小説のタイトルは「聖徳太子」となっていますが、本文ではすべて「厩戸王子」と表記されています。販売政策からでしょうか?

この展示物に興味を惹かれたのは、そばのキャプション・パネルに「聖徳太子筆」と明記されていたこともあります。

イ)聖徳太子の事跡のみならずその実在性について、従来から疑問視されなかったわけではないところ、1999年に刊行された『<聖徳太子>の誕生』(大山誠一著、吉川弘文館)は、広範な論点から聖徳太子虚構説を強く打ち出しているため、大きな反響を呼びました。

同書で大山氏は、次のように述べています(P.5)。

聖徳太子に関する確実な資料は存在しない。現にある『日本書紀』や法隆寺の資料は厩戸王(聖徳太子)の死後1世紀ものちの奈良時代に作られたものである。それ故、〈聖徳太子〉は架空の人物である。

さらに、今回の展覧会で展示された「法華義疏」について、「現在宮内庁所蔵の『法華義疏』に貼付された紙には「此れは是れ大委国上宮王の私集にして、海彼の本に非ず」と記されている」が、「いつ貼付された紙かわからず、是によって聖徳太子の著作と信ずる勇気は、少なくとも私にはない」(P.37)と述べています。

聖徳太子虚構説については、その後も様々な人がいろいろの観点から論陣を張っていて、素人が無闇に口を出すべきではないところ、単なる感想にすぎませんが、「聖徳太子」像として必要不可欠な基幹的な事項は何と何なのか、そしてそれらがどこまで否定されれば聖徳太子が実在しなかったと言えるのか、という点が曖昧なままに議論されているような気がします(注1)。

それはさておき、「法華義疏」については、田中英道氏がその著『聖徳太子虚構説を排す』(PHP研究所、2004.9)で引用する見解、すなわち、「文中には、文字の誤りが、訂正後の今もなお少なくなく、文字の順序の入れ替えを示す倒置法も多く見られることから、中国の学者(仏教者)が書いたものとは考えにくい」(P.72)とする見解に従い、「太子以外の著者はほとんど考えられない」(P.149)としておく方が無難ではないかと思われます(注2)。

ロ)ところで、前々日の記事で触れた書家・石川九楊氏の『日本書史』の第3章「古風とやさしさと」は、「日本に残る最も古い本格的な肉筆の書は、「法華義疏」(615年)である」と書き始められ、あらまし次のように述べられています。

「法華義疏」に見られる書きぶりの特色は、「縦画の起筆の力が、ないとは言わないまでも、弱」く、「その弱さが、右回転の力に主律される「法華義疏」の文字をもたらす」。

また、「「生」字の第3画など、強い垂直で書かれるべき縦画」でも「ほとんど垂直の画が出現せず、柔らかく回転する筆蝕の中に垂直に構成しようとする力が吸収されてしまってい」て「くっきりとした姿を現さない」。

もともと、「起筆の強さは決意と決断の象徴であり、また天を意識するところに垂直の力線は生まれ、垂直に画は書かれる」が、「その決意や決断と天を意識するところが、いかにも弱い」。

こうしたことから、「政治や思想という垂直軸、決意や決断が強く要求されることのない地方や社会―おそらく倭の書ではなかろうか」。

さらに、「筆尖と紙との接触と摩擦」に対して「微細な極微の神経」が使われていて、これは「中国の写経のように文字の字画を紙に確実に定着するという筆蝕の姿とは、少し違うように思われる」。

従って、「法華義疏」の書き手は、「聖徳太子であるか否かはわから」ないものの、「東アジアの、政治的にはいくぶんか穏やかな社会の、しかし接触感度の鋭敏な社会、中国の最尖端からはいくぶん遅れた社会の一級の知識人であるとは言えよう」。

以上の石川氏の見解は、「書」として「法華義疏」を詳細に分析した上で得られた極めてユニ―クなものといえましょう。

そして、石川氏が言う通りならば、「法華義疏」は中国から輸入したものであるとする大山氏らの説は成立しないことになるでしょう。

ハ)ここで若干話は逸れますが、「法華義疏」に関する石川氏の見解は、最近刊行された内田樹氏の『日本辺境論』(新潮新書、2009.11)にも通じるところがあり、大変興味深いものがあります。

内田氏は、同書の目的は、「「辺境性」という補助線を引くことで日本文化の特殊性を際立たせようとする」ことだと述べ、さらには、その本でたくさん挙げられている事例の1つとして、昨日のブログで取り上げた邪馬台国の卑弥呼に触れて、日本列島に「最初の政治単位が出現したその起点において、その支配者はおのれを極東の蕃地を実効支配している諸侯のひとりとして認識していた」のであり、「列島の政治意識は辺境民としての自意識から出発した」のだ、と述べています(P.60)。

内田氏に従えば、石川氏の見解は、「法華義疏」には「辺境性」がうかがえる、と言い換えることが可能なのかもしれません(注3)!

ニ)さらにまた、平岩弓枝氏の最新時代小説『聖徳太子の密使』(新潮社、2009.10)は、聖徳太子の命を受けて、その愛娘・珠光王女が、男装のうえで3匹の猫と愛馬を供に従えて西に向かうファンタジーですが(注4)、その小説の中で聖徳太子は彼らの出発に際し、「渺茫たる青海原の彼方には、わたしの知らぬ多くの国々があろう。そこには如何なる知識があり、如何なる文明が栄えて居るのか、人々はどのように生きているのか。もし、それらの国々に学ぶべきものあらば、生きて学び、その知恵の宝を我が国にもたらせぬものか」と言います(P.12)。

こう述べられている聖徳太子の願望は、まさに内田氏の言う「辺境性」の表れと言えましょう!

たとえば、同書において内田氏は、「日本という国は建国の理念があって国が作られているのではありません。まずよその国がある。よその国との関係で自国の相対的地位が定まる。よその国が示す国家ヴィジョンを参照して、自分のヴィジョンを考える」などと述べています(P.38)。

ちなみに、最近のオバマ米国大統領のアジア歴訪に関しても、大統領と鳩山首相との首脳会談の中身もさることながら、日本には24時間しか滞在しないのに、中国には3日も滞在する、これはオバマ政権の中国重視の表れだ、いいや日本訪問を第1番目にしているからむしろ日米関係重視だ、などとする報道が随分と流されました!

(注1)たとえば、大山氏は、津田左右吉博士の研究に全面的に従って、「憲法十七条」は捏造されたものであると主張しますが(前掲書P.75)、曾根正人氏が『聖徳太子と飛鳥仏教』(吉川弘文館、2007.3)で指摘するように、「『日本書紀』に見える憲法の文章に道慈の恣意的な筆がかなり入っていたとしても、それは憲法が存在しなかったという結論には直結しない」のです(P.22)。

また、厩戸皇子まで否定するのなら話はわかりますが、この皇子の実在性を認めておいて、聖徳太子を否定することの意味はどこにあるのでしょうか。どのような人物でも、後世になって事績やエピソードなどが付加されることがありますが、こうした事情により、実在性が否定されるのでしょうか?

(注2)大山氏は、「法華義疏」を含む「「三経義疏」が中国製であることは、当時の日本の文化レベルを考えても当然すぎることと言えよう」と述べています(前掲書P.66)。また、大山氏の「聖徳太子虚構説」に批判的な曾根正人氏ですが、「三経義疏」については、中国製であり「成立してまもなく倭国にもたらされた」と主張します(前掲書P.168~P.169)。

(注3)もともと、石川九楊氏の『日本書史』の「序章」においては、「少なくとも明治維新以前の江戸時代までは、日本、朝鮮、ベトナムなどの東アジアの書史は、中国書史を厚みと高さと広さとする文化圏域に包摂され、その辺縁に小さな花を咲かせたにすぎない」などと述べられています(P.8)。

(注4)この時代小説のタイトルは「聖徳太子」となっていますが、本文ではすべて「厩戸王子」と表記されています。販売政策からでしょうか?