私は東京郊外の調布市に住む年金生活の68歳の身であるが、

今朝、洗面した後、主庭のテラスに下り立ち、長崎の方に向かい、

かぼそい小さな声で『長崎の鐘』の歌を唄いだした・・。

もとより私は亡き歌手・藤山一郎さんのように美声に唄えなかったこともあるが、

思いを込めると胸が熱くなり、その後は心の中で唄ったりした・・。

この後、襟を正して、手を合わせながら黙祷したのは朝の6時過ぎであった。

私は1944〈昭和19)年9月に東京郊外で農家の三男坊として生を受け、

翌年の1945〈昭和20)年8月15日に日本は連合国に降伏し、敗戦となった時、

一歳未満の乳児であったので、戦争を知らない世代のひとりである。

しかしながら少なくとも沖縄戦が事実上終結した6月23日の『沖縄慰霊の日』、

対戦中のアメリカが、冷酷にも人類史上初めて広島市の市街に原子爆弾を投下された8月6日の『広島被爆』、

その後まもない9日の本日『長崎被爆』、

そして15日の敗戦となった『終戦記念日』は、黙祷をして46年は過ぎている・・。

そしてかの大戦に於いて、余りにも多くの方たちが亡くなわれて、

尊い犠牲の上で、今日の日本の心の平和の礎(いしずえ)である、と確信して、

戦争を知らない私でも深い心の傷として、今日に至っている。

このような思いから、私は国民のひとりの責務として、黙祷をして尊い命の冥福を祈っている。

そして本日の9日、長崎市は68回目の「原爆の日」を迎える。

平和公園(長崎市)で開かれる平和祈念式典は午前10時35分に始まり、

被爆者や遺族の代表、安倍首相ら政府関係者、各国大使らが出席し、

原爆投下時刻の同11時2分に全員で黙祷を捧げることとなっている。

そして私はいつも感じることは、若き10、20代の諸兄諸姉に対して、

少なくとも日本の過去には、こうした現実があった、と認識して欲しい、固く願っているひとりである。

私は過ぎし2009(平成19)年2月中旬の時、

家内の母は、戦時中の時は、新潟の高田町(現在・上越市)で青春期の女学校の時代に、

多くの同級生と共に強制的に軍事工場に働き過ごした身であるが、

『生きているうちに・・一度は長崎の『原爆資料館』を観てみたいわ・・』、

と要望されたので、私たち夫婦と家内の母の3人で長崎を訪れた。

私は家内たちとは別行動で、独りで長崎の各所を拝観したりした。

こうした中で、私は何かしら後ろめたいような心情で、長崎の『原爆資料館』に初めて訪れた。

そして、改めて過酷な実態を知り、その当時のことはもとより、

被爆された後からも、心身ともに苦痛な日々を過ごされている人たちを思うと、

私は『原爆資料館』を辞する時、涙があふれた・・。

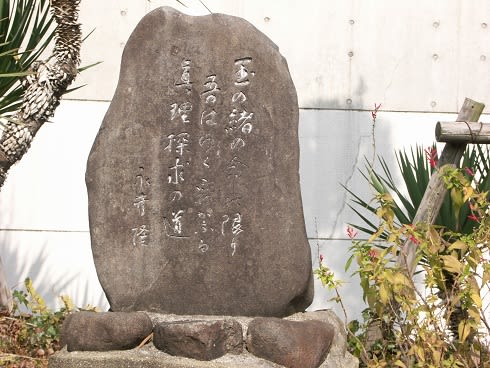

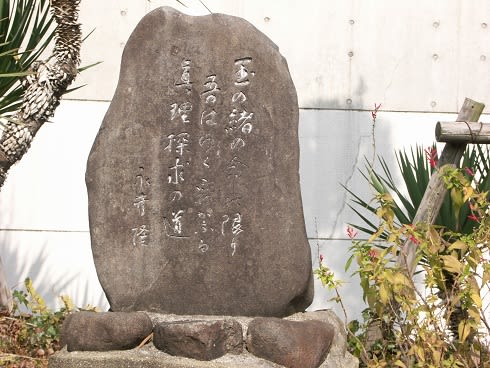

旅立つ前に私は、永井 隆(ながい・たかし)氏の略歴を学んだりしていたので、

未知の長崎医学大学の前を歩いたりし、

初めて訪れる『長崎市 永井隆記念館』を探し求めながら、

氏の人生の歩みに圧倒される思いを馳せたりし、小春日和の中を独り歩いたりした。

そして『永井隆記念館』で拝見した後、売店で買い求めた本が、

永井 隆・著作の『長崎の鐘』(1946年)、そして『この子を残して』(1948年)で、

私は旅先のホテルで、遅れはせなから初めて読んだりした・・。

私は1944(昭和19)年9月に東京の郊外で農家の三男坊として生を受けたが、

1950(昭和25)年の頃に、生家のラジオから『長崎の鐘』がよく流れてきた・・。

http://www.youtube.com/watch?v=3ZqJL9TtSF4

☆【YouTube <==『長崎の鐘』 作詞・サトウハチロー、作曲・古関祐而、唄・藤山一郎 】☆

私は5歳の幼児であったが、何かしら物悲しく感じたりした。

そして、♪なぐさめ はげまし 長崎の・・、

ここまで聴いていると、いじけた幼児の私でも涙があふれてきた・・。

確か翌年の夏だったと思われるが、近くの寺院の境内で、映画が放映された。

この当時は、学校の校庭とかで、スクリーンを張って、ときたま映画が放映されていた。

娯楽の乏しかった時代、ご近所の方達が集まって、このような催しが行われた時代でもあった。

近くの寺院の境内で上映されたのは、映画の『長崎の鐘』(松竹、昭和25年、監督・大庭秀雄)であった。

母に連れられて、私は生まれて初めて観た映画だった。

帰路、満天の星空が綺麗だった、ということが今でも残っている。

映画のストリーは忘れてしまったけれど、幾つになっても、藤山一郎さんの歌声を聴くと、

私は涙ぐんだりしている。

私は後年になると、作詞はサトウハチロー氏、作曲は古関祐而(こせき・ゆうじ)氏と知るのであったが、

肝心な『長崎の鐘』という原作を書かれた永井 隆(ながい・たかし)氏は、恥ずかしながら無知であった。

その後、私は永井 隆氏の名を知ったのは、遅ればながら高校二年の時で、1962(昭和37)年であった。

そして、このお方の少しばかりであったが人生経路を初めて知り、涙で曇った。

私は長崎の旅行の旅立つ数週間前に、ネットで『永井隆博士の生涯』などを詳細に学んだりした。

そして、何よりも衝撃を受けたのは、

長崎医大物理療法科の部長の時代を含め、この当時、劣悪なレントゲン機器の状況となった中で、

責務として数多く撮った結果、当人の永井 隆自身がラジウムの放射線で白血病となり、

1945年(昭和20)年6月に余命3年と診断された、ということであった。

そして永井 隆氏は、妻子がある身なので、

この時に妻に自身の余命を告げるのであるが、この時の心情に思い馳せれば、私は涙を流した・・。

その後は、9日の当日、爆心地からほど近い長崎医大の診察室にて被爆し、重傷を負いながらも救護活動にあたり、

やっとのお思いで10日、独り残した妻(ふたりの子供は疎開させていた)の元に帰宅すれば、

焼けただれて崩壊した家の台所跡で、骨片だ程近い状態となった遺骸を発見する。

そして妻の愛用していたロザリオで、遺骸は妻と判明し、その骨片を拾い埋葬する。

その後、救護班を組織したりし、被爆者の救護に専念する・・。

館内の展示品を拝見しながら、

この後の原爆投下後の状況、そして無念ながら亡くなるまでの永井 隆氏の軌跡に、

圧倒的に感銘を受けたのであった。

そして館を辞する直前、私は書籍の即売コーナーで、

恥ずかしながら未読であった『長崎の鐘』(アルバ文庫)を購入した。

館を辞した後、市電の駅に向う途中で、小公園の石のベンチに座り、

永井 隆氏の遺(のこ)された言葉が深く思いだしていた・・。

『この子を残して』の書物の『父性愛』と題された一節に於き、

《・・

この子を残して・・・

この世をやがて私は去らねばならぬのか!

母のにおいを忘れたゆえ、せめて父のにおいなりとも、と恋しがり、

私の眠りを見定めてこっそり近寄るおさない心のいじらしさ。

戦の火に母を奪われ、父の命はようやく取りとめたものの、

それさえ間もなく失わねばならぬ運命をこの子は知っているのであろうか?・・・

・・》

『平和塔』の書物の『如己堂(にょこどう)』と題された中に於いては、

《・・

如己堂は、2畳ひと間きりの家、北側の壁に香台、本だなを取りつけ、

その下に幅2尺長さ6尺の寝台を置いて、ここに私は身を横たえている。

西側は一面の白壁、何の飾りもない。

東と南はガラス戸で、草に埋もれる原子野を隔てて浦上天主堂に向かう。

この家を狭いと思うは、なまじ敷居で庭と仕切って、この部屋をわが物ときめた人間がみずから招いた窮屈。・・・

如己堂・・・・己の如く他人を愛す、という意味を名にとったこの家は、

家も妻も財産も職業も健康も失って、

ただ考える脳、見る目、書く手だけをもつ廃人の私を、

わが身のように愛してくださる友人が寄って建ててくださった。

そして今にいたるまで、その数々の友の如己愛は絶えずこの家に注がれ、

それによって廃人の私は生命を確かにつないできた。

寝たきりの私と幼い2人の子とが、ひっそり暮らすにふさわしい小屋である。

・・》

注)著作の原文より、あえて改行を多くした。

私は、ときおり今でも永井 隆氏の遺(のこ)された『長崎の鐘』、『この子を残して』などを、

読み改めたり、そして稀な言動に圧倒的に感銘させられている・・。

そして、余りにも多くの市民の方が犠牲となられた人に、ご冥福を・・、

今なお被爆の後遺症に、心身ともに苦しまれている方に、お見舞いを・・、

ただ無力な私としては、これしか言葉にできない。

せめて私は平和を祈念する時、原点として『長崎の鐘』の歌を、

ときおり心の中で唄ったりすることもある・・。

私は永井 隆・著作の『長崎の鐘』は、随筆の分野に於いて、近代文学史上の突出した優れた作品と評価している。

もとよりこの作品は、1946(昭和21)年8月には書き上げられていたが、

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の検閲によりすぐには出版の許可が下りず、

GHQ側から日本軍によるマニラ大虐殺の記録集である『マニラの悲劇』との合本とすることを条件に、

1949年1月に日比谷出版社から出版されたことは、周知の通りである。

そして当時は紙不足の中でも、当時としては空前のベストセラーとなり、

同書をモチーフとした歌謡曲はヒットしたり、或いは松竹により映画化され、版を重ねることになった、

と伝えられている。

『長崎の鐘』の歌謡曲の作詞は、サトウ・ハチロー氏であるが、

氏は作詞を依頼された当初は辞退された、と私は何かの本で読んだりした。

私は後年になって、サトウ・ハチロー氏の弟さんが広島の原爆の犠牲者となっていた、と学び、

こうした氏の思いから、当初は辞退された、と私は推測したりした。

それにしてもサトウ・ハチロー氏の優れた詩心は、

単に長崎だけではなく、戦災を受けた全ての受難者に対する鎮魂歌である上、

打ちひしがれた人々のために再起を願った格調高い詞であり、

ここ65年近く、数多くの方に感動、そして感銘させている詞である。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪strong>

にほんブログ村

にほんブログ村

今朝、洗面した後、主庭のテラスに下り立ち、長崎の方に向かい、

かぼそい小さな声で『長崎の鐘』の歌を唄いだした・・。

もとより私は亡き歌手・藤山一郎さんのように美声に唄えなかったこともあるが、

思いを込めると胸が熱くなり、その後は心の中で唄ったりした・・。

この後、襟を正して、手を合わせながら黙祷したのは朝の6時過ぎであった。

私は1944〈昭和19)年9月に東京郊外で農家の三男坊として生を受け、

翌年の1945〈昭和20)年8月15日に日本は連合国に降伏し、敗戦となった時、

一歳未満の乳児であったので、戦争を知らない世代のひとりである。

しかしながら少なくとも沖縄戦が事実上終結した6月23日の『沖縄慰霊の日』、

対戦中のアメリカが、冷酷にも人類史上初めて広島市の市街に原子爆弾を投下された8月6日の『広島被爆』、

その後まもない9日の本日『長崎被爆』、

そして15日の敗戦となった『終戦記念日』は、黙祷をして46年は過ぎている・・。

そしてかの大戦に於いて、余りにも多くの方たちが亡くなわれて、

尊い犠牲の上で、今日の日本の心の平和の礎(いしずえ)である、と確信して、

戦争を知らない私でも深い心の傷として、今日に至っている。

このような思いから、私は国民のひとりの責務として、黙祷をして尊い命の冥福を祈っている。

そして本日の9日、長崎市は68回目の「原爆の日」を迎える。

平和公園(長崎市)で開かれる平和祈念式典は午前10時35分に始まり、

被爆者や遺族の代表、安倍首相ら政府関係者、各国大使らが出席し、

原爆投下時刻の同11時2分に全員で黙祷を捧げることとなっている。

そして私はいつも感じることは、若き10、20代の諸兄諸姉に対して、

少なくとも日本の過去には、こうした現実があった、と認識して欲しい、固く願っているひとりである。

私は過ぎし2009(平成19)年2月中旬の時、

家内の母は、戦時中の時は、新潟の高田町(現在・上越市)で青春期の女学校の時代に、

多くの同級生と共に強制的に軍事工場に働き過ごした身であるが、

『生きているうちに・・一度は長崎の『原爆資料館』を観てみたいわ・・』、

と要望されたので、私たち夫婦と家内の母の3人で長崎を訪れた。

私は家内たちとは別行動で、独りで長崎の各所を拝観したりした。

こうした中で、私は何かしら後ろめたいような心情で、長崎の『原爆資料館』に初めて訪れた。

そして、改めて過酷な実態を知り、その当時のことはもとより、

被爆された後からも、心身ともに苦痛な日々を過ごされている人たちを思うと、

私は『原爆資料館』を辞する時、涙があふれた・・。

旅立つ前に私は、永井 隆(ながい・たかし)氏の略歴を学んだりしていたので、

未知の長崎医学大学の前を歩いたりし、

初めて訪れる『長崎市 永井隆記念館』を探し求めながら、

氏の人生の歩みに圧倒される思いを馳せたりし、小春日和の中を独り歩いたりした。

そして『永井隆記念館』で拝見した後、売店で買い求めた本が、

永井 隆・著作の『長崎の鐘』(1946年)、そして『この子を残して』(1948年)で、

私は旅先のホテルで、遅れはせなから初めて読んだりした・・。

私は1944(昭和19)年9月に東京の郊外で農家の三男坊として生を受けたが、

1950(昭和25)年の頃に、生家のラジオから『長崎の鐘』がよく流れてきた・・。

http://www.youtube.com/watch?v=3ZqJL9TtSF4

☆【YouTube <==『長崎の鐘』 作詞・サトウハチロー、作曲・古関祐而、唄・藤山一郎 】☆

私は5歳の幼児であったが、何かしら物悲しく感じたりした。

そして、♪なぐさめ はげまし 長崎の・・、

ここまで聴いていると、いじけた幼児の私でも涙があふれてきた・・。

確か翌年の夏だったと思われるが、近くの寺院の境内で、映画が放映された。

この当時は、学校の校庭とかで、スクリーンを張って、ときたま映画が放映されていた。

娯楽の乏しかった時代、ご近所の方達が集まって、このような催しが行われた時代でもあった。

近くの寺院の境内で上映されたのは、映画の『長崎の鐘』(松竹、昭和25年、監督・大庭秀雄)であった。

母に連れられて、私は生まれて初めて観た映画だった。

帰路、満天の星空が綺麗だった、ということが今でも残っている。

映画のストリーは忘れてしまったけれど、幾つになっても、藤山一郎さんの歌声を聴くと、

私は涙ぐんだりしている。

私は後年になると、作詞はサトウハチロー氏、作曲は古関祐而(こせき・ゆうじ)氏と知るのであったが、

肝心な『長崎の鐘』という原作を書かれた永井 隆(ながい・たかし)氏は、恥ずかしながら無知であった。

その後、私は永井 隆氏の名を知ったのは、遅ればながら高校二年の時で、1962(昭和37)年であった。

そして、このお方の少しばかりであったが人生経路を初めて知り、涙で曇った。

私は長崎の旅行の旅立つ数週間前に、ネットで『永井隆博士の生涯』などを詳細に学んだりした。

そして、何よりも衝撃を受けたのは、

長崎医大物理療法科の部長の時代を含め、この当時、劣悪なレントゲン機器の状況となった中で、

責務として数多く撮った結果、当人の永井 隆自身がラジウムの放射線で白血病となり、

1945年(昭和20)年6月に余命3年と診断された、ということであった。

そして永井 隆氏は、妻子がある身なので、

この時に妻に自身の余命を告げるのであるが、この時の心情に思い馳せれば、私は涙を流した・・。

その後は、9日の当日、爆心地からほど近い長崎医大の診察室にて被爆し、重傷を負いながらも救護活動にあたり、

やっとのお思いで10日、独り残した妻(ふたりの子供は疎開させていた)の元に帰宅すれば、

焼けただれて崩壊した家の台所跡で、骨片だ程近い状態となった遺骸を発見する。

そして妻の愛用していたロザリオで、遺骸は妻と判明し、その骨片を拾い埋葬する。

その後、救護班を組織したりし、被爆者の救護に専念する・・。

館内の展示品を拝見しながら、

この後の原爆投下後の状況、そして無念ながら亡くなるまでの永井 隆氏の軌跡に、

圧倒的に感銘を受けたのであった。

そして館を辞する直前、私は書籍の即売コーナーで、

恥ずかしながら未読であった『長崎の鐘』(アルバ文庫)を購入した。

館を辞した後、市電の駅に向う途中で、小公園の石のベンチに座り、

永井 隆氏の遺(のこ)された言葉が深く思いだしていた・・。

『この子を残して』の書物の『父性愛』と題された一節に於き、

《・・

この子を残して・・・

この世をやがて私は去らねばならぬのか!

母のにおいを忘れたゆえ、せめて父のにおいなりとも、と恋しがり、

私の眠りを見定めてこっそり近寄るおさない心のいじらしさ。

戦の火に母を奪われ、父の命はようやく取りとめたものの、

それさえ間もなく失わねばならぬ運命をこの子は知っているのであろうか?・・・

・・》

『平和塔』の書物の『如己堂(にょこどう)』と題された中に於いては、

《・・

如己堂は、2畳ひと間きりの家、北側の壁に香台、本だなを取りつけ、

その下に幅2尺長さ6尺の寝台を置いて、ここに私は身を横たえている。

西側は一面の白壁、何の飾りもない。

東と南はガラス戸で、草に埋もれる原子野を隔てて浦上天主堂に向かう。

この家を狭いと思うは、なまじ敷居で庭と仕切って、この部屋をわが物ときめた人間がみずから招いた窮屈。・・・

如己堂・・・・己の如く他人を愛す、という意味を名にとったこの家は、

家も妻も財産も職業も健康も失って、

ただ考える脳、見る目、書く手だけをもつ廃人の私を、

わが身のように愛してくださる友人が寄って建ててくださった。

そして今にいたるまで、その数々の友の如己愛は絶えずこの家に注がれ、

それによって廃人の私は生命を確かにつないできた。

寝たきりの私と幼い2人の子とが、ひっそり暮らすにふさわしい小屋である。

・・》

注)著作の原文より、あえて改行を多くした。

私は、ときおり今でも永井 隆氏の遺(のこ)された『長崎の鐘』、『この子を残して』などを、

読み改めたり、そして稀な言動に圧倒的に感銘させられている・・。

そして、余りにも多くの市民の方が犠牲となられた人に、ご冥福を・・、

今なお被爆の後遺症に、心身ともに苦しまれている方に、お見舞いを・・、

ただ無力な私としては、これしか言葉にできない。

せめて私は平和を祈念する時、原点として『長崎の鐘』の歌を、

ときおり心の中で唄ったりすることもある・・。

私は永井 隆・著作の『長崎の鐘』は、随筆の分野に於いて、近代文学史上の突出した優れた作品と評価している。

もとよりこの作品は、1946(昭和21)年8月には書き上げられていたが、

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の検閲によりすぐには出版の許可が下りず、

GHQ側から日本軍によるマニラ大虐殺の記録集である『マニラの悲劇』との合本とすることを条件に、

1949年1月に日比谷出版社から出版されたことは、周知の通りである。

そして当時は紙不足の中でも、当時としては空前のベストセラーとなり、

同書をモチーフとした歌謡曲はヒットしたり、或いは松竹により映画化され、版を重ねることになった、

と伝えられている。

『長崎の鐘』の歌謡曲の作詞は、サトウ・ハチロー氏であるが、

氏は作詞を依頼された当初は辞退された、と私は何かの本で読んだりした。

私は後年になって、サトウ・ハチロー氏の弟さんが広島の原爆の犠牲者となっていた、と学び、

こうした氏の思いから、当初は辞退された、と私は推測したりした。

それにしてもサトウ・ハチロー氏の優れた詩心は、

単に長崎だけではなく、戦災を受けた全ての受難者に対する鎮魂歌である上、

打ちひしがれた人々のために再起を願った格調高い詞であり、

ここ65年近く、数多くの方に感動、そして感銘させている詞である。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪strong>