病院玄関口の狸のPonta😆

幸喜幸齢 生きがい日記

2025.4.7 8/23℃

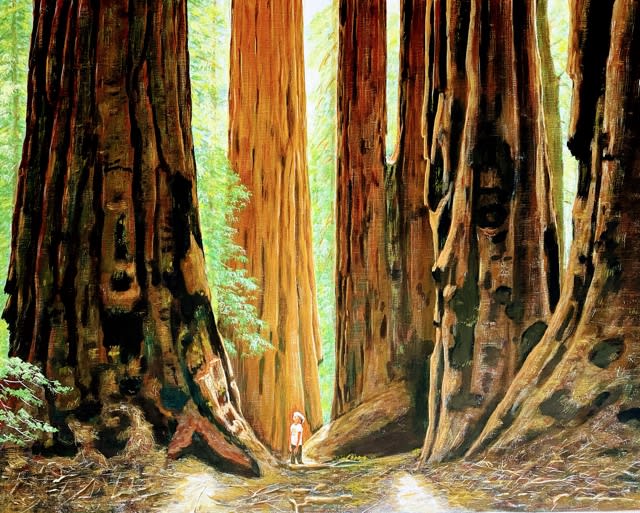

森の中の夫婦リサーチR.

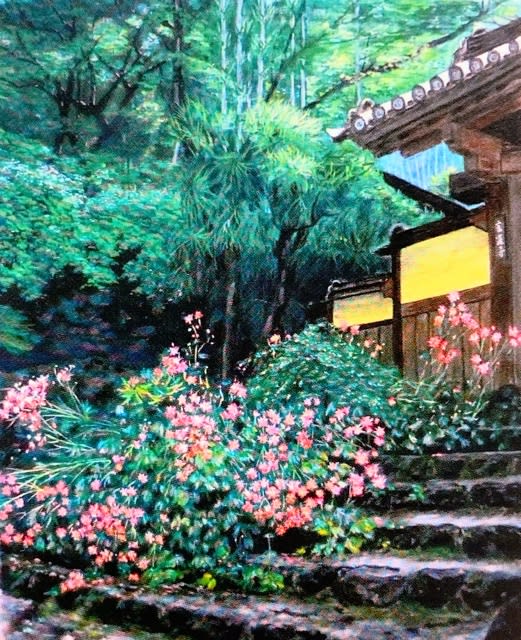

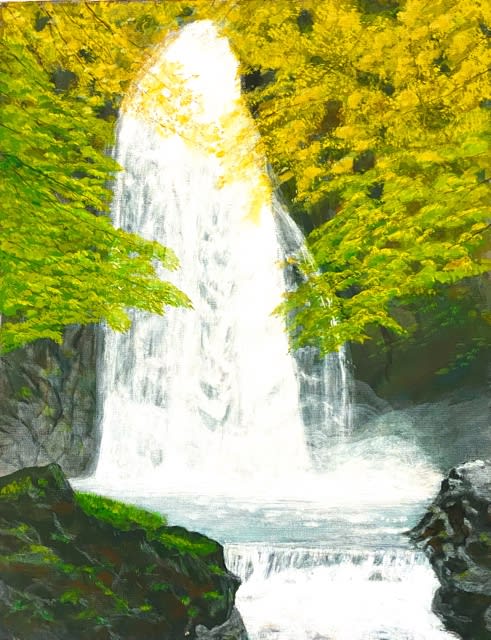

明治の森・箕面(みのお)国定公園

箕面の森で出会ったシニアご夫婦を何気なく観察してきたボクのリサーチから

*ボクは58から73歳まで15年間、週4回程、延べ3000回以上、箕面の山や森を歩いていたので、そのレポートからです。

<*亭主関白型夫婦・10%>

① 山の中でご主人がさっさとマイペースで前を歩き、後ろ100m以上も離れて奥さんが汗だくでフーフー言いながら付いて行く姿を見かけた。奥さんはもう二度とご主人の山歩きなんかには付いて来ないだろうな? と思いながら見ていた。

② 森のベンチでご夫婦でおにぎりを食べていても家の延長だろか? お茶! 漬けもん! タオル! 薬! ゴミ! これ!あれ! と、家と同じで奥さんにみんな指図している旦那さんがいたが、奥さんも山まで来て おいお茶! ばかりでは気が休まらないだろうなと。(山でこのような亭主関白タイプのシニア夫婦は全体の10%位)

<*仲良し感覚型夫婦・30%>

お二人とも山、森、植物、鳥、昆虫や森の動物達など自然が大好き・・と趣味を等しくするご夫婦 いいなー 羨ましいこと! 感覚や感性が似ていて共感ができるご夫婦。服装のイメージがよく似ていて雰囲気が合っている。適当に距離感があるかと思えば、気軽に手もつなぎ、お二人とも自然体で自然を満喫されている方々(こんな仲良し感覚のシニア夫婦は全体の30%ぐらい 山では意外と多い)

<*奥さん上位型夫婦・40%>

どうも長い間の結婚生活にいろいろあって奥さんに主導権が移ってしまったような感じのシニアご夫婦。家庭と同じような力関係が山や森の中でも出ている感じだが、概して奥さんの方が元気で声が大きいのが共通している。 (全体の40%位 山で最近はこんなシニア夫婦をよく見かける)

<*その他の夫婦・20%>

上記のジャンルに入らないご夫婦(20%位かな)さまざまな面白いご夫婦がおられますが、その分類はいつかその内に?

そんな中から今日は < *奥さん上位型 > の実例を一つ!

箕面・外院の帝釈寺から山の中の西国三十三所巡礼・二十三番札所・勝尾寺への歩く道のりは、同じ箕面とはいえ昔の旧参道の山道を通り、いくつかの山越えをしなければならない。

私が旧参道とウツギ池と合流するあたりの見晴らしのいいベンチで休憩している時だった。60代後半のご夫婦が上がってこられて隣の丸太ベンチに座られた。

<*奥さん上位型> 実例会話から~

*「貴方ね 早いのよ 少し私に合わせて歩きなさいよ ~ 足は短いのにこんな時は早いんだから

ほんとにもう~ せっかちなんだから~ 貴方がいい所だと言うので付いて来たけど 私ならもっといいコースを選ぶわよ~ こんな所!

それ何みてんのよ? スミレ? そんな足元ばっかり見てないで ホラ! あの山腹に何か咲いてるわよ 双眼鏡で見なさいよ 山桜? ほらきれいじゃない 先を見なさいよ先を! 仕事でも先を見ないで、足元ばかり見てるから失敗ばかりするのよ

ノロマでしょ 不器用だし 小さい事ばっかりに気を取られてね~ 私のようにいつも先を見てないのよね 全くもう〜 仕事も一緒! あなた見てるとほんとにもうイライラして嫌になるわよ トンマ!

貴方! 何よその服? よく見たらそんなの着てきたの? 知らなかったわ~ センス ゼロね! 私と一緒に歩く時は服も少しは私に合わせてよね

ハゲに出腹に短足なんだからダラダラしないのよ! 一緒に歩いてる私が恥ずかしいわ

なに? もうおにぎり食べたの~ なんでも私に合わせなさいよ 早すぎるのよ! 夜もそうだけど(小さな声でクスクス) バカ(旦那)

お茶 頂戴!(旦那さんが飲んでいたペットボトルを渡すと)貴方の飲んだ後で嫌だわね 不潔 わあ汚い! 後で口の中を消毒しなくちゃ! まあいいわ! (みんな飲んでしまったようだ)

ほら! あの木の上よ 見えない? しっかりしなさいよ 見えるでしょ! 鳥 トリよ! あれ何のトリ? スズメじゃないみたいよ?

いつも一人で山歩いてて そんな事も分からないの? 私を連れてくるならもっと勉強しなさいよね

さあもう立つわよ いつまでも座っているとお尻に根が生えますよ トロトロしない 次はどっち? 私が先に歩くわよ!」

この間 10分足らず。せっかく旦那さんも奥さんを自分の好きな山歩きに連れてきたようだが~ 仲が良いのか悪いのか知らないが、かつての自分がいつものようにガミガミ言われているようで、いつの間にか ボクは帽子を山道に投げつけていた(笑)

「川柳」にこんなのがあるよ。

・気が付けば釣った魚に養われ

(実感だね)😅

・三権は分立どころか全て妻

(立つせなしか)😩

・気が付けば手綱に化けた赤い糸

(今や馬かポチか)😫

・妻の字が毒に見えたら倦怠期

(なるほど納得)😅

・耐えてきたそう言う妻に耐えてきた

(そうなんだよな)😤

・ハズバンドハズを取ったらただのヒモ

(嫌だね)😆

・赤い糸やがて夫婦はコードレス

(糸なしか)🤭

・三つ指をついた家内の夢をみた

(絶対 幻だ!)🤣

・お互いが無期懲役とあきらめる

(お気の毒に) 😷

・ついてこい今ではオレがついていく

(ちょっと!)😩

*旦那さん! 山は一人でご自由に 歩く方がいいですよ!

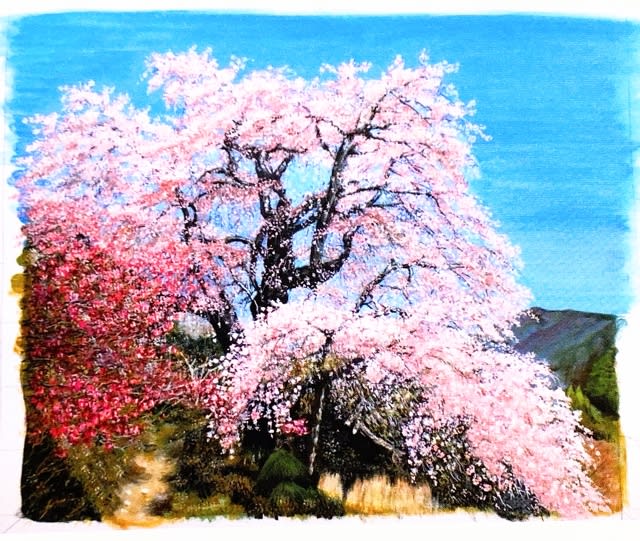

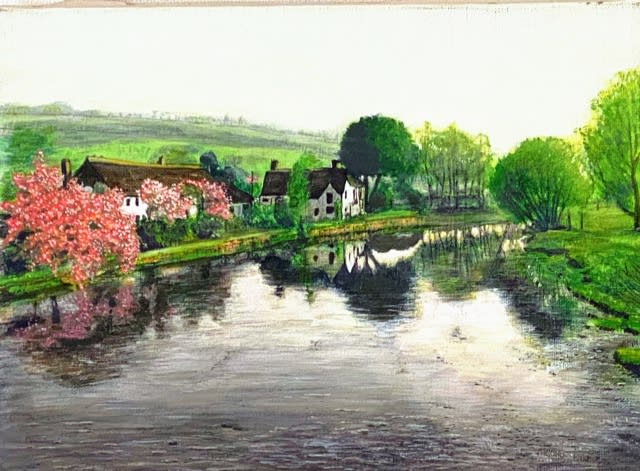

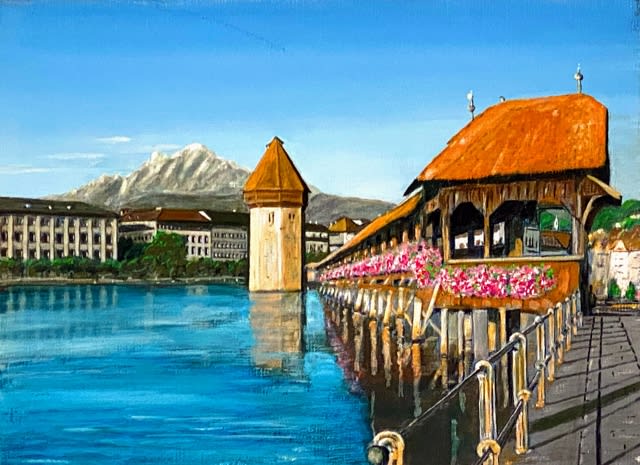

写真は千里南公園の散歩道から

みんな仲が良いよ😂