GWの前半と後半の間の5/2(水)、仕事帰りの大雨の中、NODA・MAP番外公演「THE BEE」 JAPANESE VERSIONの夜公演を水天宮ピットに観に行った。

この作品の日本初演は見送っていた。世田谷のシアタートラムで遠いということもあるが、蜂が大写しになっているポスター、チラシにげんなりしてしまったことも大きい。

NODA・MAP公式サイトの2007「THE BEE 日本バージョン」の公演情報はこちら

今回は、再演になるほどの作品で、しかも宮沢りえの出演ということもあって即決断。2010年の「表に出ろいっ!」に続く、野田芝居の小劇場バージョン観劇となった。冒頭のチラシ画像も蜂のイメージで気持ちは悪いが、まぁ我慢できる範囲かな(^^ゞ

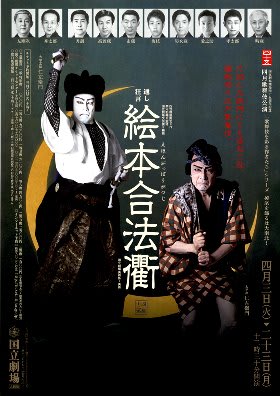

【NODA・MAP「THE BEE」 JAPANESE VERSION】

原作:筒井康隆「毟りあい」 共同脚本:野田秀樹&Colin Teevan

演出:野田秀樹

配役は以下の通り。

宮沢りえ=小古呂の妻/リポーター

池田成志=百百山警部/シェフ/リポーター

近藤良平=安直/小古呂/小古呂の息子/リポーター

野田秀樹=井戸

水天宮ピットは、移転した都立高校の旧校舎を利用した東京芸術劇場管理の施設で、稽古場の提供を中心としている。その大スタジオが会場で、簡単な椅子に座布団が敷かれている(まるで平成中村座!)。

舞台の上に広がる大きな紙には「ザ・キャラクター」を思い出す。天井から吊られて、壁になったり、ちぎり取られて封筒になったり、大道具にも小道具にもなるのには感心至極。

以下、公式サイトの説明を引用。

2001年9月11日アメリカで発生した「同時多発テロ事件」に野田秀樹が触発され、誕生しました。筒井康隆の小説『毟りあい』を題材に、平凡なサラリーマンが妻子を人質にとられたことで、自らも犯人の妻と子を人質にとって応酬する心理戦が繰り広げられます。 日常と非日常の危うい境界線、平凡な人間が隠し持つ怒りと憎悪、恐怖にさえも適応してしまう人間の強靭さ……(以下略)。

主役のサラリーマン井戸をのぞく3人は早替りで複数の役をこなす。脱獄囚の小古呂(おごろ)は井戸の妻子を人質にとり、自分の妻子に会わせろと要求。井戸は何も知らないで帰宅、立ち入り禁止にされた自宅付近でTVのリポーターに囲まれて状況を把握する。マスコミは被害者の嘆き悲しむ様子をリポートしたいのだが、井戸はその要求に答えられない。それどころか同じように加害者になって相手に対抗することにし、小古呂の妻子のいるアパートを占拠する。

警察もマスコミもその両者の板挟みになって問題解決能力を発揮できない。マスコミは世間の注目度が落ちると取材をやめ、警察は両者の仲介役に堕する。

人質にとって女子どもを支配する男は、腹がへったら人質の女に食事を用意させ、欲望を満たしたくなったら妻の代わりにその女を抱く。人質の子どもはちょっと可愛いと思うこともあるが、相手を脅すためには指を一本ずつ切り落として相手に送りつける。

食事を作らせた包丁で指を切り落とし、その包丁で次の食事を作らせる。子どもが使う鉛筆は握るとそれが指になり、包丁でボキっと断ち切るという演劇的な仕掛けが巧妙でこわい。

人質の女も子どもも抵抗するのは最初のうちで、次第に男の指示を先読みして指を身体をさしのべる。恐怖によるマインドコントロールのなせるわざだ。

井戸の立て籠もる部屋に一匹の蜂が紛れ込み、煩わしい羽音を響かせる(この音は小古呂の妻の役が口で「ズズズズズ・・・・・・・」という雑音を発して表現される)。

人質は子どもが、やがて女が死んでいき、舞台に敷かれた紙で部屋ごと包まれて、蜂の羽音が効果音で響いて幕切れとなった。

9.11のアルカイダとアメリカの報復の連鎖というよりも、イスラエルとパレスチナの長く続く戦争とアメリカによる仲介をイメージしながら観た。イスラエルのシオニズムを許容したアメリカは本気で解決するつもりなどないし、均衡を保つために適当に役割を果たしているだけだ。百百山警部が井戸と小古呂が切った人質の指を入れた封書を預かっては届けるという場面にアメリカのイメージが重なる。

なぜ「THE BEE」=蜂が登場するのかがよくわからなかったのだが、舞台の中の異物感として印象に残っていた。プログラムを買って帰宅時に読むと、井戸の意のままにならない唯一のものとして登場させていて、原作になかったのをあえて加えたらしい。それでなるほどと納得した。

野田芝居の宮沢りえは「ロープ」「パイパー」「ザ・キャラクター」と観ていて、今回ここまで小劇場の芝居で大丈夫かと思っていたが杞憂だった。小古呂の妻はストリッパーという汚れ役だが、色気はあるがこういう商売にまで身を落とした女の儚さがあるのがいい。実生活でも結婚して子どもを産んでおり、子どもへの接し方、子どもが傷つけられ死んでしまうことへの嘆きまで情感が漂っている。最近、離婚したという報道もあったが、結婚、出産、離婚という人生経験も全て女優としての成長に活きていると思えた。今年は蜷川演出の「下谷万年町物語」とこの作品で、舞台女優としての活躍も本格化しているのが嬉しい。

池田成志は、本当に嫌な男ぶり満開で百百山警部を好演。それが愛嬌になるところがこの人の良さだと思う。

コンドルズの近藤良平は「パイパー」で観た時は台詞なしだったが、台詞も問題なし。身体を小さく丸めたら髭があるのも気にならず、ちゃんと小さく可愛い男の子に見えた(^^ゞ

野田秀樹が主役になる芝居は実は初めてで、お馴染みの甲高い声が、神経質な男の役にはぴったりだし、一番年長なのに身体能力が高いところも見せつけてくれる。脚本、演出だけでなく、役者としても今後の活躍を楽しみにしていようという気になった。

平成中村座のようなお尻の痛くなりそうな椅子で、こんな短い芝居で、7500円というのはちょっと高い気がしたが、ワールドツアーへのカンパということでまぁ、いいことにしよう。