パソコン不調のため本日の投稿ができません。この投稿はスマートフォンから行っています。

私の使った切符 その54

プリペイドカード7

パスネットを紹介している。その多くは、2004年から2006年頃に、新宿と池袋の化石ショーを見に行ってついでに私鉄を乗り回った時のもの。

18 東京都交通局 Tカード 1,000円券

2006年6月2日新宿ショーの時に使用した。羽田に着いて、東京モノレールで浜松町に行き、同駅JR北口を出るとすぐに地下鉄大門駅である。ここでカードを購入した。新宿ショーへは大門駅から大江戸線で都庁駅に行けば、そこから多数のエスカレーターで連絡されていて、新宿駅から歩くよりもずいぶん楽である。

19 東京都交通局 Tカード 1,000円券

手元には3枚が保存されていて、 使用開始日はそれぞれ2004年5月25日(都庁前)、2005年2月7日(大門)、2006年6月4日(西武新宿:カッコ内は最初の入場駅)である。1枚目と3枚目は新宿ショーに行ったのだろう。

デザインは、ちょっと珍しくパスネット参加21社の電車の顔を描いたもの。3枚目のカードの購入は、つくばエクスプレスの開業(2005年8月)より後だが、作り直さないで使っていたことになる。

20 京成電鉄 (カード名なし) 1,000円券

2005年2月8日に押上駅で購入。このころ錦糸町にホテルを取ることが多かった。駅至近の良いブジネスホテルで、仕事の関係で秋葉原や中央線に行くことが多かったのと、いいホテルだから。羽田からも浜松町・山手線のほか京急・半蔵門線などでアクセスがまあまあである。食事のできるところも多く、さらに歩いて10分ほどのところにビリヤードがあったのも理由の一つ。中央線の吉祥寺などでも良かったが、いいホテルが少なく、さらに朝の混雑がすごかったから避けた。錦糸町でも朝は混雑したが、秋葉原までの数駅を我慢すればあとはそれほどでもなかった。この時は錦糸町から半蔵門線で京成電鉄の乗車に向かったのだろう。カードのデザインは路線図に名所のイラストを入れたもの。

21 ゆりかもめ かもめカード 1,000円券

2004年8月4日に有明駅で購入。デザインは、レインボーブリッジをバックに車両の写真を入れ、半透明の白でゆりかもめのロゴマークを強調している。

プリペイドカード7

パスネットを紹介している。その多くは、2004年から2006年頃に、新宿と池袋の化石ショーを見に行ってついでに私鉄を乗り回った時のもの。

18 東京都交通局 Tカード 1,000円券

2006年6月2日新宿ショーの時に使用した。羽田に着いて、東京モノレールで浜松町に行き、同駅JR北口を出るとすぐに地下鉄大門駅である。ここでカードを購入した。新宿ショーへは大門駅から大江戸線で都庁駅に行けば、そこから多数のエスカレーターで連絡されていて、新宿駅から歩くよりもずいぶん楽である。

19 東京都交通局 Tカード 1,000円券

手元には3枚が保存されていて、 使用開始日はそれぞれ2004年5月25日(都庁前)、2005年2月7日(大門)、2006年6月4日(西武新宿:カッコ内は最初の入場駅)である。1枚目と3枚目は新宿ショーに行ったのだろう。

デザインは、ちょっと珍しくパスネット参加21社の電車の顔を描いたもの。3枚目のカードの購入は、つくばエクスプレスの開業(2005年8月)より後だが、作り直さないで使っていたことになる。

20 京成電鉄 (カード名なし) 1,000円券

2005年2月8日に押上駅で購入。このころ錦糸町にホテルを取ることが多かった。駅至近の良いブジネスホテルで、仕事の関係で秋葉原や中央線に行くことが多かったのと、いいホテルだから。羽田からも浜松町・山手線のほか京急・半蔵門線などでアクセスがまあまあである。食事のできるところも多く、さらに歩いて10分ほどのところにビリヤードがあったのも理由の一つ。中央線の吉祥寺などでも良かったが、いいホテルが少なく、さらに朝の混雑がすごかったから避けた。錦糸町でも朝は混雑したが、秋葉原までの数駅を我慢すればあとはそれほどでもなかった。この時は錦糸町から半蔵門線で京成電鉄の乗車に向かったのだろう。カードのデザインは路線図に名所のイラストを入れたもの。

21 ゆりかもめ かもめカード 1,000円券

2004年8月4日に有明駅で購入。デザインは、レインボーブリッジをバックに車両の写真を入れ、半透明の白でゆりかもめのロゴマークを強調している。

あれから3年(臨時投稿)

14日、手術をしてから3年たった。病気は大腸癌から転移した肝臓の癌。6時間ぐらいかかったのだが、麻酔から覚めた時の痛さは例えようもなかった。その夜、集中治療室で痛みを薬でおさえて耐えていたとき、突然の揺れが来た。熊本地震の第1波であった。ベッドが左右にずれ、何かが落ちる音とともに、看護婦さんの「怖い…」という小さな声。すぐに私のそばに様子を見に来られ、「先ほどはすみませんでした。わたしが落ち着いていなければいけないのに」とおっしゃる。夜勤の時刻だったから一人で勤務しておられたのだ。このお気持ちは尊敬に価する。次の夜にも強い揺れがあり、痛みでほとんど眠っていない私は余震を数えていた。33回までは数えた。

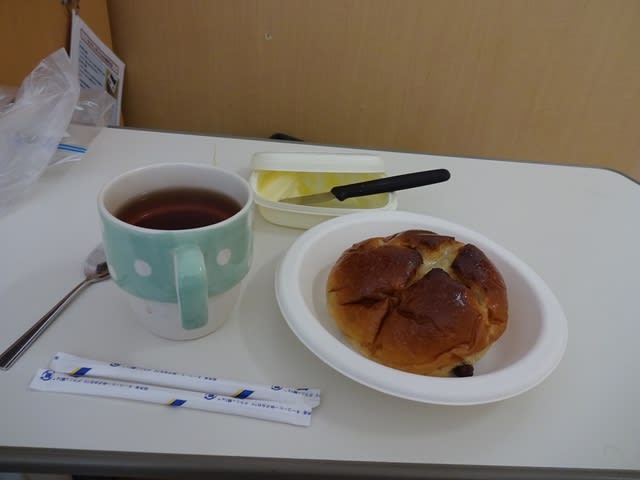

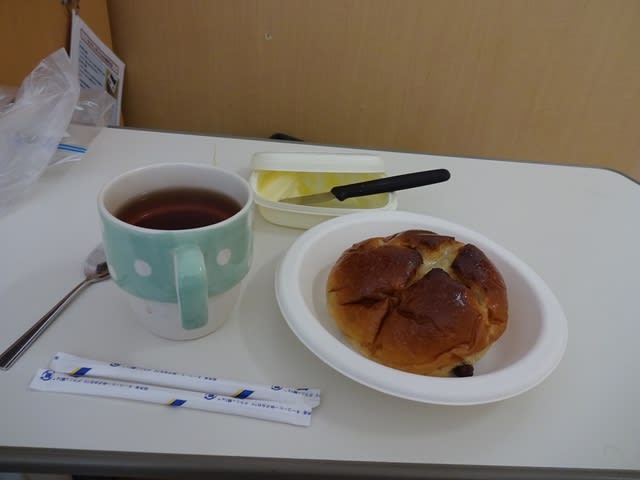

退院後は2週間ごとに抗癌剤の点滴が12回。その度に4日の入院だが。携帯型の点滴で、写真のようなものを持っていればいいから、入院中も家に帰って食事をしたりしていた。

携帯型の点滴器 2016.10.14

自前の朝食。病院食は避けていた。 2016.10.27

抗癌剤の副作用で味覚異常があり、おいしく感じるものが限られていた。いろいろと試した結果、味が比較的はっきりしていて、慣れているもの、言い換えると見ただけでどんな味か想像がつくものを「おいしい」と感じることがわかってきた。カレーライスとか酢豚とかダシの効いたうどんとか。味覚の麻痺を視覚が補っているのだろう。他の副作用として、治療中には髪の毛が抜ける問題や、少しだけだが手足の色素沈着があったが、半年で治療が終わる頃には無くなっていき、現在は手足の痺れだけが残っている。冷たいものに触るとよくない。

3年経ったが、幸いなことに再発は見つかっていない。当初3か月ごとに行っていたCT検査は、半年に一回に減った。体重の変化もないし、体力も戻ったから見かけは変わっていない。5年経つまでは安心できないが、今のところ順調である。ご心配をおかけしている。

14日、手術をしてから3年たった。病気は大腸癌から転移した肝臓の癌。6時間ぐらいかかったのだが、麻酔から覚めた時の痛さは例えようもなかった。その夜、集中治療室で痛みを薬でおさえて耐えていたとき、突然の揺れが来た。熊本地震の第1波であった。ベッドが左右にずれ、何かが落ちる音とともに、看護婦さんの「怖い…」という小さな声。すぐに私のそばに様子を見に来られ、「先ほどはすみませんでした。わたしが落ち着いていなければいけないのに」とおっしゃる。夜勤の時刻だったから一人で勤務しておられたのだ。このお気持ちは尊敬に価する。次の夜にも強い揺れがあり、痛みでほとんど眠っていない私は余震を数えていた。33回までは数えた。

退院後は2週間ごとに抗癌剤の点滴が12回。その度に4日の入院だが。携帯型の点滴で、写真のようなものを持っていればいいから、入院中も家に帰って食事をしたりしていた。

携帯型の点滴器 2016.10.14

自前の朝食。病院食は避けていた。 2016.10.27

抗癌剤の副作用で味覚異常があり、おいしく感じるものが限られていた。いろいろと試した結果、味が比較的はっきりしていて、慣れているもの、言い換えると見ただけでどんな味か想像がつくものを「おいしい」と感じることがわかってきた。カレーライスとか酢豚とかダシの効いたうどんとか。味覚の麻痺を視覚が補っているのだろう。他の副作用として、治療中には髪の毛が抜ける問題や、少しだけだが手足の色素沈着があったが、半年で治療が終わる頃には無くなっていき、現在は手足の痺れだけが残っている。冷たいものに触るとよくない。

3年経ったが、幸いなことに再発は見つかっていない。当初3か月ごとに行っていたCT検査は、半年に一回に減った。体重の変化もないし、体力も戻ったから見かけは変わっていない。5年経つまでは安心できないが、今のところ順調である。ご心配をおかけしている。

小学生のころの写真 その6 五年生海の生活

日付がわからないが、学校での普通の生活を写したこのころの写真が一枚だけある。日付がわからないが、もう少し前の三年生かもしれない。写真は1階のようだが、教室が1階にあったのは一年生(北棟)と三年生(南棟)だったような気がする。

6-1 教室の窓 日付不明

足を出して窓に座ったら怒られるのではないかと思うが、足を出しているのが私。

五年生の夏には、「海の生活」ということで知多の小野浦に行った。

6-2 「海の生活」記念写真 1957.7 小野浦

「小野浦館」という旅館で一泊、海水浴と野間の灯台の見学などをした。小野浦館という旅館は現存する。

6-3 旅館前で男子だけの写真 1957.7 小野浦

6-4 朝の体操 1957.7

6-5 砂遊び 1957.7

6-6 野間の灯台 1957.7

名古屋に住む人は、野間あたりに海水浴に行くことが多かった。普通は名鉄の河和線で行った。知多新線が全通したのは1980年だから、この頃にはなかった。当時の新名古屋(現・名鉄名古屋)で乗車して、神宮前で名古屋本線から別れ、さらに太田川で常滑線から別れる。ここまでは知多半島の西側を走るが、ここから半島を斜めに横切って、東側の河和が終点。現在は名鉄の運転方式だから最初から河和行きの電車で、乗り換えはないが、そうなったのは1963年で、この時には神宮前駅で乗り換えたのだろう。海水浴場は西岸だから、河和から路線バスで野間や内海などに向かう。この「夏の生活」の時に、名鉄で行ったかどうかはわからない。というのは、野間にある「鵜の池」や「野間大坊」に行った記憶があるのだが、この時に行ったのか他の機会に訪れたのかはわからない。

小野浦で一泊した朝のクマゼミの声が記憶に残る。

日付がわからないが、学校での普通の生活を写したこのころの写真が一枚だけある。日付がわからないが、もう少し前の三年生かもしれない。写真は1階のようだが、教室が1階にあったのは一年生(北棟)と三年生(南棟)だったような気がする。

6-1 教室の窓 日付不明

足を出して窓に座ったら怒られるのではないかと思うが、足を出しているのが私。

五年生の夏には、「海の生活」ということで知多の小野浦に行った。

6-2 「海の生活」記念写真 1957.7 小野浦

「小野浦館」という旅館で一泊、海水浴と野間の灯台の見学などをした。小野浦館という旅館は現存する。

6-3 旅館前で男子だけの写真 1957.7 小野浦

6-4 朝の体操 1957.7

6-5 砂遊び 1957.7

6-6 野間の灯台 1957.7

名古屋に住む人は、野間あたりに海水浴に行くことが多かった。普通は名鉄の河和線で行った。知多新線が全通したのは1980年だから、この頃にはなかった。当時の新名古屋(現・名鉄名古屋)で乗車して、神宮前で名古屋本線から別れ、さらに太田川で常滑線から別れる。ここまでは知多半島の西側を走るが、ここから半島を斜めに横切って、東側の河和が終点。現在は名鉄の運転方式だから最初から河和行きの電車で、乗り換えはないが、そうなったのは1963年で、この時には神宮前駅で乗り換えたのだろう。海水浴場は西岸だから、河和から路線バスで野間や内海などに向かう。この「夏の生活」の時に、名鉄で行ったかどうかはわからない。というのは、野間にある「鵜の池」や「野間大坊」に行った記憶があるのだが、この時に行ったのか他の機会に訪れたのかはわからない。

小野浦で一泊した朝のクマゼミの声が記憶に残る。

蒸気機関車の煙 下

Ringleman soot concentration plate 2

濃度板の写真は写っていた。しかし、意識的に撮っていないから鮮明な写真はあまり無い。写真の解像度が悪い上に、機関車を(当然のことだが)前から撮ったものがほとんどだから、肝心の測定版の表側(機関車の後側)の写真がほとんど無い。

5 飯塚駅 D60−32 1971.3.25(再掲)

この写真ではわずかに見える板に、なんらかの着色があることが想像出来る。次に示す冷水越えの列車の写真にはもう少し見えるが、これもはっきりしない。

6 飯塚・原田 間 D60-52 1932列車 1971.3.25

さらに探すと、一枚だけそれが写っている写真があった。ブログに未掲載のショットである。

7 飯塚よりも折尾よりの筑豊本線 1971.3.25

フィルムの最初の方にあるから、折尾から飯塚に行く間のすれ違い上り列車を撮ったもの。機関車の形式などは読み取れない。C55かな? 駅の記録もない。中間駅かもしれない。なぜ客車列車を後ろから押しているのかも、前にも機関車が付いていたのかも不明。実はフィルムにはずいぶん傾いたショットが写っていて、すれ違い列車に蒸気機関車が付いているのに気づいて慌てて撮ったものであることがありありとわかる。中間駅の跨線橋は古いものだったと思うので、今度この写真を持って見に行ってみよう。

8 濃度板 筑豊本線 1971.3.25

これを見ると、板は縦横に4分割され、右上と左下が濃度の異なる灰色(まさか無彩色以外ということはないだろう)に着色されていたことがわかる。なお、他に残っている九州の写真のうち、鹿児島近くのものがいくつかあるが、濃度板は設置されていないから、筑豊本線近くに偏って設置されたらしい。ただし、蒸気機関車廃止直前のことで、華やかだった頃にどうだったかはわからなかった。

今回の写真は、トリミング・拡大やコントラスト改変をしたので、美しくないことをおわびする。

Ringleman soot concentration plate 2

濃度板の写真は写っていた。しかし、意識的に撮っていないから鮮明な写真はあまり無い。写真の解像度が悪い上に、機関車を(当然のことだが)前から撮ったものがほとんどだから、肝心の測定版の表側(機関車の後側)の写真がほとんど無い。

5 飯塚駅 D60−32 1971.3.25(再掲)

この写真ではわずかに見える板に、なんらかの着色があることが想像出来る。次に示す冷水越えの列車の写真にはもう少し見えるが、これもはっきりしない。

6 飯塚・原田 間 D60-52 1932列車 1971.3.25

さらに探すと、一枚だけそれが写っている写真があった。ブログに未掲載のショットである。

7 飯塚よりも折尾よりの筑豊本線 1971.3.25

フィルムの最初の方にあるから、折尾から飯塚に行く間のすれ違い上り列車を撮ったもの。機関車の形式などは読み取れない。C55かな? 駅の記録もない。中間駅かもしれない。なぜ客車列車を後ろから押しているのかも、前にも機関車が付いていたのかも不明。実はフィルムにはずいぶん傾いたショットが写っていて、すれ違い列車に蒸気機関車が付いているのに気づいて慌てて撮ったものであることがありありとわかる。中間駅の跨線橋は古いものだったと思うので、今度この写真を持って見に行ってみよう。

8 濃度板 筑豊本線 1971.3.25

これを見ると、板は縦横に4分割され、右上と左下が濃度の異なる灰色(まさか無彩色以外ということはないだろう)に着色されていたことがわかる。なお、他に残っている九州の写真のうち、鹿児島近くのものがいくつかあるが、濃度板は設置されていないから、筑豊本線近くに偏って設置されたらしい。ただし、蒸気機関車廃止直前のことで、華やかだった頃にどうだったかはわからなかった。

今回の写真は、トリミング・拡大やコントラスト改変をしたので、美しくないことをおわびする。