Gilmoreのカメ化石に関する論文を追っている。

⚪︎ Gilmore, Charles, W., 1927. On Fossil Turtles from the Pleistocene of Florida. Proceedings of the United States National Museum, vol. 71, Art. 58: 1-10, pls. 1-5.(フロリダの更新統からの化石カメ類)

これも大学院時代に京都大学地質学鉱物学教室の図書室でコピーしたもの。「京都帝国大学2.11.2」という受入印が押してある。発行が1927(昭和2年)だから、その年内に届いていたことがわかる。図書室では「Papers on fossil vertebrates」という区分を設けていたという記憶がある。表紙の下の方にスミソニアンのエンブレムが示してある。中央に北アメリカの地図が、その両側に儀仗が二本描いてある。下に施設名「Smithsonian Institvtion Washington 1846」上に「For the increse and diffvsion of knowledge among men」(人類への知識の増加と拡散のために)とある。Uの代わりにVが使ってあるのが面白いところ。昔はこの二つのアルファベットには区別がなかった。中央の地図の両側に小さな字で「per obem」とあるのは、ラテン語で「すべてを通して」とか「すべてによって」というような意味。

281 スミソニアンのエンブレム

出てくる種類は、Terrapene singletoni, n. sp., Terrapene canalicutlata Hay, 1908. の二種類で、図版を見るとほぼ完全な背甲・腹甲が記載してある。後者は現在T. putnami Hay, 1906のシノニムとして扱われている。この属はアメリカのBox Turtleで、日本のセマルハコガメのAsian Box Turtle(Genus Cuora)とは別属。どちらも腹甲が左右に伸びる蝶番で背甲側に閉まる構造になっている。

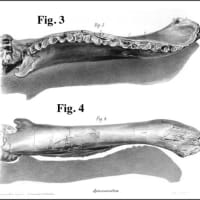

282 Gilmore, 1927. Plate 5. Terrapene canaliculata Hay. 腹甲腹面 標本の前後長約26センチ

この論文では、甲羅を構成する骨板が互いに固く癒合しているので、それぞれの骨の形態が不明だとしている。それで、この写真に見られる線は表面の鱗の境界を示している。

次に進む前に、二つだけ付け加えておく。フロリダの更新世カメ化石は、化石ショーなどでよく販売されているから買ったことがある。それがどの種類かは分からなかった。

283 池袋ショー2017.12で購入したカメ化石

種類は不明 腹甲の一部

上の写真は、お土産にした化石で、現在は私の所有ではない。腹甲の腹側で、表面にある溝は、鱗の境界線の痕跡。フロリダの更新統産。

もう一つは、1953年にShikamaが報告した北海道のカメ化石についての件。論文は次のもの。

Shikama, Tokio. 1953. On a new Land Turtle from Palaeogene of Hokkaido. Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, NS No. 9: 19-26, pl. 2.

歌志内炭鉱で発見された標本(始新世)を「Sinohadrianus ezoensis」として、新種記載したもの。Sinohadrianus はPing, 1929が中国の始新世の地層から報告したものである。この種類を、「Handbuch der Paläoherpetologie, Teil 7, Testudines」のAbb. 83ではCuora eozoensis (Shikama, 1953) と扱っている。「eozoensis」は「ezoensis」の誤りであることは、その線画から間違いなさそう。一方、のちに平山(2006)では、日本のSinohadrianusなどが、Palaeochelys に類似したイシガメ科のものとしてまとめられる可能性が高い、としているが、根拠は明記していない。

⚪︎ Gilmore, Charles, W., 1930. A Nearly complete shell of the extinct Turtle Trachemys sculpta. Proceedings of the United States National Museum, vol. 77, Art. 10: 1-8, pls. 1-3.(絶滅したカメ類Trachemys sculptaのほとんど完全な甲)

前のものと同じようにスミソニアンから京都帝国大学に送られていたもののコピー。受入日付は5.10.7で、1930年だからこれも発行の年に来たことになる。

報告されているのは、これも前と同じくFlorida州の更新統のもので、1908年にHayが提唱した種類。この時、Hayはnuchal bone(頚板骨) を元に記載した。他にも幾つかの化石を一緒に記載したが、同一個体とはいえない。だからここで報告した完全に近い背甲・腹甲が重要だ、というのが、この論文の主旨。

284 Gilmore, 1930. Figs. 1 (left) and 2(right) Trachemys sculpta Hay 復元図 標本の前後長約28センチ

⚪ Gilmore, Charles, W., 1931. Fossil Turtles of Mongolia. Bull. American Museum Nat. Hist., vol. 59: 213-257, pls. 1-11.(モンゴルの化石カメ類)

モンゴル産の化石カメ類のレビューで、種まで決定されていないものを含めると18種が記録されている。そのうち12種類を新種として記載。地質年代も、白亜紀前期から鮮新世までのものが登場するが、その中では始新世から漸新世のものが多く記録されている。

これも大学院生時代に図書室でコピーしたもの。現在はネットで読むことができる。11枚の写真図版とともに、文中に線画のスケッチがあって形態を読み取りやすくできている。

285 Gilmore, 1931. Plate 1. (一部)Anosteira mongoliensis 腹甲後半腹側面 横幅約11センチ

上の写真はAnosteira mongoliensis Gilmore, n. sp. の腹甲。内モンゴルの始新統産。この種類は、前肢と後肢の出てくる穴が大きい。この標本の線画が次のもの。

286 Gilmore, 1931. Fig. 1. Anosteira mongoliensis 腹甲後半腹側面の線画