日本の長鼻類で一番古いGomphotherium annectensに関連して、ヨーロッパに多く産出する近似種Gomphotherium angustidensについて調べている。この種類が書かれている論文の中で最も古いのが次の論文。

○ Cuvier, Georges, 1806. Sur Différentes du Genre des Mastodontes, Mais d’espèces moindres que celles de l’Ohio, trouvées en plusieurs lieux des deux continens. Annales du Muséum d’histoire naturelle, par les professeurs de cet Établissement. Tome 8: 401-424, pls. 66-69. (二つの大陸の幾つかの場所から見つかったオハイオのもの以外のMastodon類の違いについて)

623 Cuvier, 1806. ジャーナルのタイトル

Cuvierの論文はたいていの場合見出しが少なくて、出てくる場所を見つけるのが面倒だが、Osborn 1936では、412ページとしている。ただし、それは「Mastodonte à dents étroites」(幅の狭い歯を持つマストドン)としてあり、Osbornはそれが(後に)M. angustidens と命名されるという意味で文献リストに記したようだ。長い文章の他のどこかでangustidensを使っているかもしれないが、少なくともここではない。そんなわけで、この論文はGomphotherium angustidensの種の最初の記載ではない。なお、この論文は4枚の図版が付いているが、それについては後で調べる必要が出てくる。

次の1817年のものが下記の論文。

○ Cuvier, Georges, 1817. Le Règne Animal distribué d’apres son Organisation, pour servir de Base a l’histoire naturalle des animaux et d’introduction a l’anatomie compartée. I. 8 vo, Paris. pp. i-xxxv, 1-540.(動物界: 動物の自然史の基礎として、また比較解剖学の初歩として、その組織に従って配列したもの)

624 Cuvier, 1817 タイトル

表題でわかるように、教科書的・総説的な本である。Mastodon に関するところは、232ページから始まる。「Pachydermata」(厚皮動物)の項目中に「Les Mastodontes (Mastodon. Cuv.)という見出しがあって、233ページに「Le grand Mastodonte. (Mastodon giganteum. Cuv.) 」「Le Mastodonte à dents étroites. (Mastodon angustidens. Cuv. Soc. Cit.)」の二種類が出てくる。前者はアメリカに産するとしているのでMammutのことだろう。後者(幅の狭い歯を持つマストドン:Cuvier, 1806に同じ種類が出てきた)が後のGomphotherium angustidensを含む種類である。注目するのは、見出しの後半のカッコに入っているところは現在の二名法と同じ表記になっていること。臼歯の咬合面が「三葉型」になっているという、重要な指摘もあって、記載もあるといえば有る。この形は、Gomphotheriumなどの臼歯にある咬頭が、左右2列あって、さらにその中間やや後(または前)に少しだけ小さい咬頭があるので、磨り減った時にできる形のこと。Mammutでは咬頭が丸くなくて多少屋根型に(左右に)伸びていることからちょっと違う形ができる。

そこで、この記述がangustidensの初出と考えるのがよさそうである。ほかの可能性もあるので、ご存知の方は正しい命名をご教示いただければ幸いである。ただ、この論文では標本の指定がなく、また図もない。Osbornは、Trilophodon angustidensのholotypeとするものを2か所で図示した。

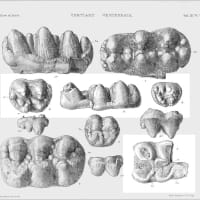

一つは、252ページのFigs. 190と191である。

625 Osborn, 1936. P. 252: Trilophodon andustidensとT. angustidens minutusのholotype

この二つの標本の図は、前に触れたCuvier, 1806の4枚の図版から取り出したもの。当然この時には種名を出していないのだから、Cuvier, 1806がホロタイプだということにはならない。左はCuvier, 1806のPl. 1, Fig. 4で右はPl. II, Fig. 11である。

右の亜種名は、この際追跡しないことにして、左の標本について調べてみよう。Cuvier, 1806の4枚の図 (pls. 66-69:別系列の名前が付いていて、Pl. I – Pl. IV)は、全部で30個ぐらいの標本を整理しないで並べたもの。図のタイトルは「Difers Mastodontes」(各種のマストドン類)となっている。「図版説明」といった項目はなく、本文中に別の順序で出てくる(一部は本文に出てこない)。全部で35のFig. があるが、いくつかは同じ標本の別の方向から見た図である。また地域的にも多様である。表題に「北アメリカの長鼻類以外の」とあるが、南アメリカとヨーロッパの標本である。南アメリカのマストドンというのは、Stegomastodon, Cuvieronius, Hoplomastodonの3属で、5標本ほどが示されている。他に脛骨などの歯以外、産地が記述されていないものを除くと、18個の歯の標本がある。Cuvierはこれらを4つのカテゴリー(それに北アメリカの種類)に分けたが、ここでは種として命名していない。

○ Cuvier, Georges, 1806. Sur Différentes du Genre des Mastodontes, Mais d’espèces moindres que celles de l’Ohio, trouvées en plusieurs lieux des deux continens. Annales du Muséum d’histoire naturelle, par les professeurs de cet Établissement. Tome 8: 401-424, pls. 66-69. (二つの大陸の幾つかの場所から見つかったオハイオのもの以外のMastodon類の違いについて)

623 Cuvier, 1806. ジャーナルのタイトル

Cuvierの論文はたいていの場合見出しが少なくて、出てくる場所を見つけるのが面倒だが、Osborn 1936では、412ページとしている。ただし、それは「Mastodonte à dents étroites」(幅の狭い歯を持つマストドン)としてあり、Osbornはそれが(後に)M. angustidens と命名されるという意味で文献リストに記したようだ。長い文章の他のどこかでangustidensを使っているかもしれないが、少なくともここではない。そんなわけで、この論文はGomphotherium angustidensの種の最初の記載ではない。なお、この論文は4枚の図版が付いているが、それについては後で調べる必要が出てくる。

次の1817年のものが下記の論文。

○ Cuvier, Georges, 1817. Le Règne Animal distribué d’apres son Organisation, pour servir de Base a l’histoire naturalle des animaux et d’introduction a l’anatomie compartée. I. 8 vo, Paris. pp. i-xxxv, 1-540.(動物界: 動物の自然史の基礎として、また比較解剖学の初歩として、その組織に従って配列したもの)

624 Cuvier, 1817 タイトル

表題でわかるように、教科書的・総説的な本である。Mastodon に関するところは、232ページから始まる。「Pachydermata」(厚皮動物)の項目中に「Les Mastodontes (Mastodon. Cuv.)という見出しがあって、233ページに「Le grand Mastodonte. (Mastodon giganteum. Cuv.) 」「Le Mastodonte à dents étroites. (Mastodon angustidens. Cuv. Soc. Cit.)」の二種類が出てくる。前者はアメリカに産するとしているのでMammutのことだろう。後者(幅の狭い歯を持つマストドン:Cuvier, 1806に同じ種類が出てきた)が後のGomphotherium angustidensを含む種類である。注目するのは、見出しの後半のカッコに入っているところは現在の二名法と同じ表記になっていること。臼歯の咬合面が「三葉型」になっているという、重要な指摘もあって、記載もあるといえば有る。この形は、Gomphotheriumなどの臼歯にある咬頭が、左右2列あって、さらにその中間やや後(または前)に少しだけ小さい咬頭があるので、磨り減った時にできる形のこと。Mammutでは咬頭が丸くなくて多少屋根型に(左右に)伸びていることからちょっと違う形ができる。

そこで、この記述がangustidensの初出と考えるのがよさそうである。ほかの可能性もあるので、ご存知の方は正しい命名をご教示いただければ幸いである。ただ、この論文では標本の指定がなく、また図もない。Osbornは、Trilophodon angustidensのholotypeとするものを2か所で図示した。

一つは、252ページのFigs. 190と191である。

625 Osborn, 1936. P. 252: Trilophodon andustidensとT. angustidens minutusのholotype

この二つの標本の図は、前に触れたCuvier, 1806の4枚の図版から取り出したもの。当然この時には種名を出していないのだから、Cuvier, 1806がホロタイプだということにはならない。左はCuvier, 1806のPl. 1, Fig. 4で右はPl. II, Fig. 11である。

右の亜種名は、この際追跡しないことにして、左の標本について調べてみよう。Cuvier, 1806の4枚の図 (pls. 66-69:別系列の名前が付いていて、Pl. I – Pl. IV)は、全部で30個ぐらいの標本を整理しないで並べたもの。図のタイトルは「Difers Mastodontes」(各種のマストドン類)となっている。「図版説明」といった項目はなく、本文中に別の順序で出てくる(一部は本文に出てこない)。全部で35のFig. があるが、いくつかは同じ標本の別の方向から見た図である。また地域的にも多様である。表題に「北アメリカの長鼻類以外の」とあるが、南アメリカとヨーロッパの標本である。南アメリカのマストドンというのは、Stegomastodon, Cuvieronius, Hoplomastodonの3属で、5標本ほどが示されている。他に脛骨などの歯以外、産地が記述されていないものを除くと、18個の歯の標本がある。Cuvierはこれらを4つのカテゴリー(それに北アメリカの種類)に分けたが、ここでは種として命名していない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます