次は前回のリストの C 1896 値賀威一郎 第三紀層中より哺乳類の化石出づ. JGSJ, vol. 3: 63-64.

千葉県の「千葉から南半里(約2km)の曾我野から記事が始まる。この場所は現在の千葉市蘇我のあたりである。この記事が掲載されるよりも7年前(1889:明治22年)に曽我野村など6村が合併して蘇我野村ができた。1年後に蘇我町となり1937年に千葉市に編入された。しかし化石の発見されたのはそこではなく、千葉から東に「五六里」の土氣村の蔵見坂という坂道だという。曾我野の話は何だったのだろう?千葉の南西6kmほどのところに外房線土気(とけ)駅があり、そのあたりが千葉市緑区土気町(とけちょう)である。「蔵見坂」という地名も現在見られるが、ひらがな「くらみ坂」だったり、なぜか「クラン坂」とも言われるようだ。産出した地層は第三紀の黄褐色の砂岩で、サメの歯とともに大きな骨が出たという。鯨の可能性があると記されているが、発掘時に破壊されて「其骨は頗る大なりしものと思はる」とし、著者も見ていないようで、形については記録がない。海生哺乳類の化石として日本最初のものだろうか。

233 「クラン坂」(赤線) 千葉市緑区土気町

値賀威一郎氏についてはよくわからなかった。岩石学関連の文がある。1900年5月の刊行物に悼辞があるからこの年に亡くなったらしい。「値賀」の読みは「ちが」か「ちか」。佐賀県にあった村名「値賀村」の場合は「ちか」。

次は、D 1897 神保(小虎) 「信濃國第三紀の海獣」

信州小縣郡青木村(現・長野県小県郡)のげんのう石産出から書き始めてある。玄能石は地名「トノド」及び「コウド」で見られ、トノドの「同岩中に背骨の包まれたるを」見出したという。同村の地形図を見ると、国道143号線の南に浦野川が東に流れ、その南にある東西方向の丘にある小谷に殿戸・越戸という地名が見られる、玄能石中に化石があったというのだろうか。玄能石は、やや低温の海底の堆積物中に生成された何かの結晶が方解石に置き換わったもので、フォッサマグナあたりの中新世の地層ではよく見られる。下の写真は私のコレクションで、正確な場所は不明。

234 玄能石 長野県松本付近産

論文には図が添えてあって、明らかにイルカの頭骨である。著者もそのことは分かっていて、スケッチの周りに前・後・上の文字が見られる。(I)は左側面図、(II)は背面である。イルカなどの歯鯨類特有の左右の不対称性が見られる。化石スケッチで鼻孔の開口する方向が前を向いているのはちょっと変。吻部前方も後頭部も左右の側方も失われているから、種類を決めるのは難しそう。この類の専門家なら少しは絞ることができるだろう。

235 神保, 1897 挿図

参考のため現生スジイルカStenella coeruleoalba の頭骨背面を示す(国立科学博物館:海生哺乳類図鑑:net)。

236 Stenella coeruleoalba 頭骨背面 海生哺乳類図鑑

化石標本は、やや正中線のカーブがきつい。

神保(じんぼう)という名で掲載しているがフルネームは神保子虎(1867−1924)。東京帝国大学の鉱物学教授を務めた。

1936年に、Makiyamaはこの近くから小型の鯨類の全身骨格化石を報告し、Sinanodelphis izumidaensis (新属・新種)を提唱した。産出地は、上田市の西3kmほどにある泉田の近くで、神保の報告した頭骨の近くを流れる浦野川が谷から出て千曲川の合流するところに近い。産出層は中新世の別所頁岩である。

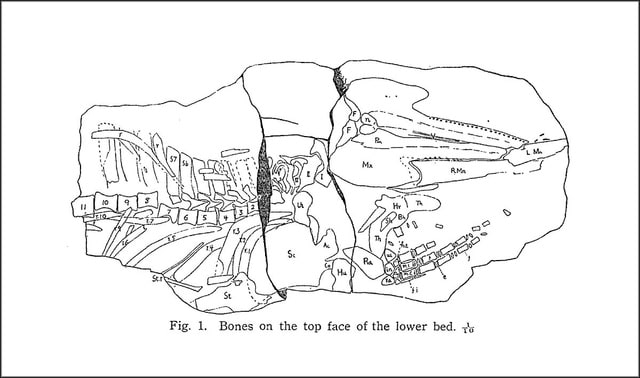

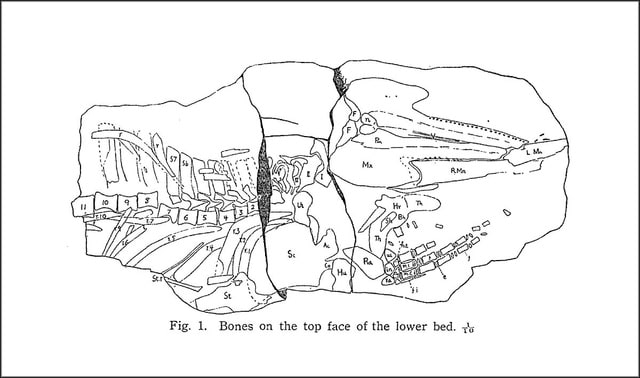

237 Makiyama, 1936 Fig. 1. Sinanodelphis izumidaensis Makiyama: Holotype スケッチ

標本は京都大学に現存する。この種類はこれ以外の化石に使われたことはなさそう。私はホロタイプを見たことがあるが、写真の撮影は行っていない。

文献:Makiyama, Jiro, 1936 Sinanodelphis izumidaensis, a New Miocene Dolphin of Japan. Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University. Ser. B (1936), 11(2): 115-134. (Sinanodelphis izumidaensis、日本の新種中新世イルカ類)

槇山次郎(1896−1986)は、京都大学地質学鉱物学教室教授を務めた。ナウマンゾウの記載で有名。他に貝類など広い分類群の化石を研究した。私は大学時代に何度かお見かけした。

千葉県の「千葉から南半里(約2km)の曾我野から記事が始まる。この場所は現在の千葉市蘇我のあたりである。この記事が掲載されるよりも7年前(1889:明治22年)に曽我野村など6村が合併して蘇我野村ができた。1年後に蘇我町となり1937年に千葉市に編入された。しかし化石の発見されたのはそこではなく、千葉から東に「五六里」の土氣村の蔵見坂という坂道だという。曾我野の話は何だったのだろう?千葉の南西6kmほどのところに外房線土気(とけ)駅があり、そのあたりが千葉市緑区土気町(とけちょう)である。「蔵見坂」という地名も現在見られるが、ひらがな「くらみ坂」だったり、なぜか「クラン坂」とも言われるようだ。産出した地層は第三紀の黄褐色の砂岩で、サメの歯とともに大きな骨が出たという。鯨の可能性があると記されているが、発掘時に破壊されて「其骨は頗る大なりしものと思はる」とし、著者も見ていないようで、形については記録がない。海生哺乳類の化石として日本最初のものだろうか。

233 「クラン坂」(赤線) 千葉市緑区土気町

値賀威一郎氏についてはよくわからなかった。岩石学関連の文がある。1900年5月の刊行物に悼辞があるからこの年に亡くなったらしい。「値賀」の読みは「ちが」か「ちか」。佐賀県にあった村名「値賀村」の場合は「ちか」。

次は、D 1897 神保(小虎) 「信濃國第三紀の海獣」

信州小縣郡青木村(現・長野県小県郡)のげんのう石産出から書き始めてある。玄能石は地名「トノド」及び「コウド」で見られ、トノドの「同岩中に背骨の包まれたるを」見出したという。同村の地形図を見ると、国道143号線の南に浦野川が東に流れ、その南にある東西方向の丘にある小谷に殿戸・越戸という地名が見られる、玄能石中に化石があったというのだろうか。玄能石は、やや低温の海底の堆積物中に生成された何かの結晶が方解石に置き換わったもので、フォッサマグナあたりの中新世の地層ではよく見られる。下の写真は私のコレクションで、正確な場所は不明。

234 玄能石 長野県松本付近産

論文には図が添えてあって、明らかにイルカの頭骨である。著者もそのことは分かっていて、スケッチの周りに前・後・上の文字が見られる。(I)は左側面図、(II)は背面である。イルカなどの歯鯨類特有の左右の不対称性が見られる。化石スケッチで鼻孔の開口する方向が前を向いているのはちょっと変。吻部前方も後頭部も左右の側方も失われているから、種類を決めるのは難しそう。この類の専門家なら少しは絞ることができるだろう。

235 神保, 1897 挿図

参考のため現生スジイルカStenella coeruleoalba の頭骨背面を示す(国立科学博物館:海生哺乳類図鑑:net)。

236 Stenella coeruleoalba 頭骨背面 海生哺乳類図鑑

化石標本は、やや正中線のカーブがきつい。

神保(じんぼう)という名で掲載しているがフルネームは神保子虎(1867−1924)。東京帝国大学の鉱物学教授を務めた。

1936年に、Makiyamaはこの近くから小型の鯨類の全身骨格化石を報告し、Sinanodelphis izumidaensis (新属・新種)を提唱した。産出地は、上田市の西3kmほどにある泉田の近くで、神保の報告した頭骨の近くを流れる浦野川が谷から出て千曲川の合流するところに近い。産出層は中新世の別所頁岩である。

237 Makiyama, 1936 Fig. 1. Sinanodelphis izumidaensis Makiyama: Holotype スケッチ

標本は京都大学に現存する。この種類はこれ以外の化石に使われたことはなさそう。私はホロタイプを見たことがあるが、写真の撮影は行っていない。

文献:Makiyama, Jiro, 1936 Sinanodelphis izumidaensis, a New Miocene Dolphin of Japan. Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University. Ser. B (1936), 11(2): 115-134. (Sinanodelphis izumidaensis、日本の新種中新世イルカ類)

槇山次郎(1896−1986)は、京都大学地質学鉱物学教室教授を務めた。ナウマンゾウの記載で有名。他に貝類など広い分類群の化石を研究した。私は大学時代に何度かお見かけした。