3月27日、朝6時50分に中之島港を出航して約5時間半、宝島に到着です。

目の前には海中都市をイメージして描かれたという巨大壁画、圧倒されます。

お世話になる「とから荘」のご主人に、港で迎えていただきました。

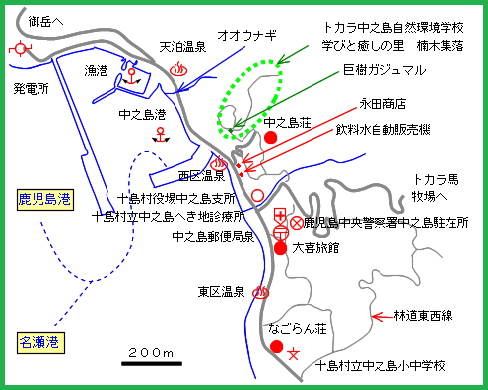

宝島は1晩の滞在、略図内の赤色の道路が、半日ぶらり歩きのコースです。

とから荘と近所の民宿2軒、右下が歩いて数分の温泉(入浴料300円)です。

宿で昼食をいただき、まずは、明日の乗船券を求めて役場支所を訪ねました。

横には島に1軒の売店「宝島売店」、営業は朝1時間、夕方2時間だそうです。

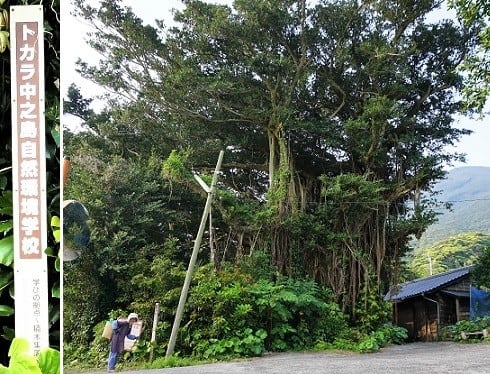

その近所には、診療所や郵便局、10分ほど歩くと立派な小中学校もあります。

支所の横には広場があり、春休み中の島の子供たちが楽しそうに遊んでいました。

島で出会った最初のニャンコに恐ろしい形相で睨まれましたが・・・。

空き地をうめる「ノアサガオ」、半曲しない萼片の先がアサガオとの見分けです。

宝島のリュウキュウバライチゴ、大きな実が赤く熟れていました。コリャーうまい!

浜の代表的な花のひとつサクラソウ科「ハマボッス」、花の盛りです。

こちらも海浜ではおなじみの、つる性植物です。

花は白味がかり、総苞片は10列で圧着して粘りなし、「シマアザミ」でしょう。

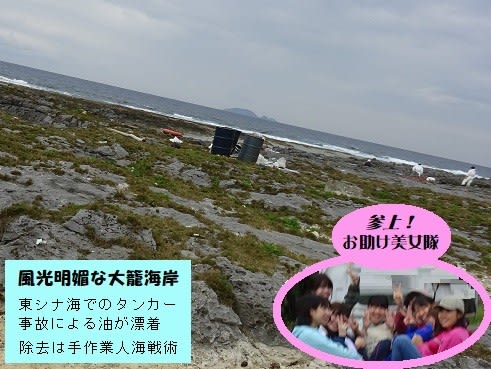

宝島自慢の海岸、大籠(おおごもり)海岸にたどりつきました。

ここでの貝殻拾いを楽しみにしていたのですが、なんと、油の除去作業中です。

以前の美しい海岸に戻す作業中の皆さん、気の遠くなるような作業お疲れ様です。

同じフェリーで降りた長靴履きの女性達、ここで会い長靴の意味がわかりました。

「民宿サンゴ礁」で、すばらしい貝殻のオブジエが目に入りました。

家の方にお聞きすると、宝島の海に棲む貝だとか、写させていただきました。

宝島はサンゴ礁が隆起してできた島で、いくつもの鍾乳洞があるそうです。

島の西部の大鍾乳洞、キャプテンキッドが財宝を隠したとのロマンの洞です。

鍾乳洞から10分ほど下った大間海岸に「イワタイゲキ」、初めて見ました。

帰り道、車に轢かれてミイラになった蛇に遭遇、胴体の模様は「トカラハブ」?

トカラハブの毒性は低いそうですが、茂みの中や森の木の下は要注意です。

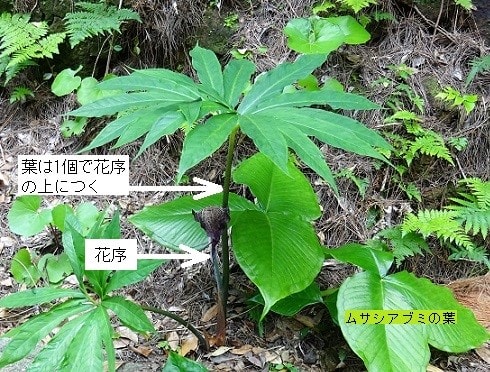

蛇の後、またもお宝、今回の旅で探したひとつ、「ナンゴクウラシマソウ」か。

見たとたん思わず「ゥオ」、“人も歩けば宝にあたる”心境で興奮しました。

付属体の裏にA4用紙を入れ、長さを比較すると、A4の1.5倍ほどあります。

また、付属体下部の黄白色の膨れにシワを有すなど、お目当ての種類の特徴です。

** 次回はいよいよ最終回、帰路です **