<注目すべき種>

表2.2.2-7に注目される動物が挙げられている。ここからいくつか取り上げてみたい。オオタカ、ツミなどの猛禽類はその獲物となる動物が不可欠であり、これらがいることはそこに健全な生態系があることを示す。このような種は「アンブレラ種」と呼ばれ、その種を守ることにより、傘で守るように多くの種が守られることになる。その意味で、これらの種の保存は特別の意味を持っている。またカワセミの場合は獲物になる魚類が必要で、同様に水生生態系のアンブレラ種と言える。これらに対する報告書の予測は、橋梁案の場合、オオタカはここでは繁殖していないから影響はない、カワセミの生息地は影響を受けないから生息は維持されるとしている(p. 2-378)。これら栄養段階の上位種は「頂点捕食者」と呼ばれ、草食性の動物であれば、植物があれば生き延びられるのに対して、生息地の物理環境、植物、草食動物、肉食動物の全てが良い状態になければ生息できず、極めてデリケートである。従って橋梁案であっても、影響がないとことはあり得ず、必ず影響があると予測するのが常識的である。従ってこの予測に根拠がなく、道路建設による影響がないことに意図的に捻じ曲げていることは明らかである。

昆虫ではトンボが多く挙げられているが、トンボは成虫は空中を飛翔して小昆虫を食べるものが多く、幼虫時代はヤゴとして水中生活を送るので、その両方の生態系が健全でなければならない。逆に言えばこれらが生息していることは豊かな生態系があることを物語っている。

表2.2.2-8には注目される魚類などが挙げられている。魚類ではオイカワ、タナゴなど清流性の種がいることは野川が湧水であることによる。またメダカは半世紀前には至る所にいたが、高度成長期に激減し、1990年代以降は東京都では絶滅に近い状態にある。そのメダカが生息していることは保護の必要性が大きいことを示す。これらに対しても影響は小さく、生息は維持されると予想しているが(オイカワはp. 2-390, メダカはp. 3-392)、これが正しくないことは前述のとおりである。

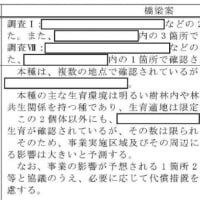

表2.2.2-9には注目される植物が挙げられている。個別の記述は省略するが、ギンランとギンランを取り上げてみる(p. 2-396)。キンランの橋梁案に対する予測は、キンランは「菌根菌と共生するから、生育地は限定される」としながら、生育は維持されるとしてあり、理解不能である。「生育地は限定される]の後に「本種は□□□内で確認されているが、確認地点は□□□。」という文章があるが、□□□部分が白塗りされているので読むことができない。従って第3者は理由づけなく「生育は維持される」という予測を読むことになり、評価できないのは当然である。このことは他の種についても同様であり、本報告書が客観評価に値しないものであることを如実に示している。このような報告書を公開した東京都は不誠実と言うべきである。

キンランの記述でも「菌根菌と共生するから、生育地は限定される」(p. 2-397)とし、「生育に対する影響は大きいと予測する」としている。第3者はこれを読めば「工事はすべきでない」と書かれることを予測するが、書いてあるのは「関係機関と協議のうえ、必要に応じて代償措置を講じるなど、可能な限り配慮する」である。キンランは東京都の絶滅危惧種であり、菌根菌によって他の植物から栄養を得る従属栄養植物であり、移植しても生育できないことは実証されている(谷亀高広, 2014. 菌従属栄養植物の菌根共生系の多様性. 植物科学最前線, 5 )。したがって、ここに書かれた「代償措置」が移植であれば解決策にはならない。この報告書は、「絶滅危惧種への影響が大きい」としながら、可能性がないとわかっている「代償措置」を取とるとすることで、工事を正当化している。そもそも予測に「可能な限り配慮する」という表現が許されるのであれば、いかなる調査をしても工事の正当化ができてしまう。それでは評価の意味がないことは論理的に明白である。

前述のように動植物の記述には伏字があるが、これについて、この報告書の論理的齟齬を指摘しておきたい。

この報告書は道路工事の工法について、どの工法が妥当であるかを調査結果に基づいて評価するためのもので、それが今回公開された。それはこの報告書の内容を第3者が評価するためであろう。これは妥当な手続きと言える。なぜなら、ある民間業社による報告書が妥当であるか否かは第3者によるチェックが不可欠だからである。この中に前述のように白塗りの伏字がある。それは希少種の盗掘など悪影響を懸念してのことであるという。それには一定の妥当性がある。しかし、それほど貴重な動植物であれば、報告執筆者はそれを絶対に残さなければならないと考えているということを図らずも露呈している。著者は(株)復建エンジニアリングであり、東京都は自らが委託した調査によって当該地に伏字ウィしなければならないほどの希少種が多数存在していることは確実に理解したはずである。調査結果はそのことを能弁に示しているが、報告書は内容を捻じ曲げて読み取っている。科学的に読み取れば、当然工事を進めることは停止すべきとなる。百歩譲っても、一時凍結すべだとなる。この報告書は自然を大切にしていることを示そうとして伏字を用いることで、報告書が論理的でないことの馬脚を露呈することになった。