12月24日は花月之稽古で、茶カブキ之式と員茶之式でした。

今年最終の稽古日なので納会を兼ねています。

茶カブキはやっと3回目です。

客が最初に試み茶二種(竹田、上林)をいただき、

続いて本茶と称する三種(実際には二種)の茶を喫み、

茶銘(竹田、上林、客)を当てるのですが、

全部当たった事がありません。

亭主はI先輩、執筆者はY先輩です。

折据、菓子をまわして、客五名の席順を決めました。

私は四客でした。

最初に竹田、次は上林と、試み茶が点てられました。

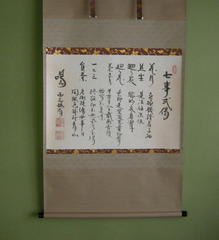

七事式の茶カブキのげじゅ

「千古千今 裁断舌頭 始可知真味」

を思い出し、「茶味を全体で捉えてみよう」と努めてみました。

亭主が試み茶二服目の服加減を伺ってから、

茶巾の絞りと畳み直し、水指の蓋、袱紗腰で、

「どうぞ本茶を」と、正客から声がかかりました。

一服目は、一の大折据に「竹田」の紙を折りねじって入れました。

二服目は「客」を選び二の大折据へ、

続いて残りの「上林」を三の大折据へ入れてまわしました。

正客から湯の所望があり、濃茶を四服喫んだ後の白湯なので

格別に美味しかったです。

執筆者のY先輩から「正解はお二人です」

奉書が巻かれて正客へ手渡されました。

正客のKさんと私が正解で、Kさんの名前の下に全、

私の名前の下に叶(かのう)と書かれていました。

二人とも始めての正解で、喜びも一入です。

茶カブキ一席が終了しました。

「今日は今年最後のお稽古なので納会をいたします」

お茶の納会は始めてなので、興味津々でした。

膳が運ばれて来ました。

半月盆にうずみ豆腐、けんちん汁、ひじき煮物の小鉢、

向付にはゆずり葉が敷かれ、うるめ鰯が乗っています。

ゆずり葉は次の年にゆずるという意味だそうです。

埋み(うずみ)豆腐は、味噌仕立てのおじやのようなご飯に

きざみ海苔と豆腐が乗っています。

豆腐を崩してご飯に混ぜて(埋めて)食べるそうです。

「お味はいかがですか?

毎年納会はこのようにしています」 と先生。

埋み豆腐を始めていただきましたが、

豆腐と海苔と味噌の取り合わせが素朴で懐かしい味でした。

豆腐の味が大事なので、「懐石豆腐」を使ったそうです。

もちろん、お酒もでました。

一献ののち、お頭付きのうるめ鰯を

頭から全部食しました。

胡瓜、大根、人参の糠漬けと白菜漬もたっぷりです。

デザートで歓談の後、員茶之式となりました。

お酒も入ったので、納会で終わった方が良かったかな?

今年最終の稽古日なので納会を兼ねています。

茶カブキはやっと3回目です。

客が最初に試み茶二種(竹田、上林)をいただき、

続いて本茶と称する三種(実際には二種)の茶を喫み、

茶銘(竹田、上林、客)を当てるのですが、

全部当たった事がありません。

亭主はI先輩、執筆者はY先輩です。

折据、菓子をまわして、客五名の席順を決めました。

私は四客でした。

最初に竹田、次は上林と、試み茶が点てられました。

七事式の茶カブキのげじゅ

「千古千今 裁断舌頭 始可知真味」

を思い出し、「茶味を全体で捉えてみよう」と努めてみました。

亭主が試み茶二服目の服加減を伺ってから、

茶巾の絞りと畳み直し、水指の蓋、袱紗腰で、

「どうぞ本茶を」と、正客から声がかかりました。

一服目は、一の大折据に「竹田」の紙を折りねじって入れました。

二服目は「客」を選び二の大折据へ、

続いて残りの「上林」を三の大折据へ入れてまわしました。

正客から湯の所望があり、濃茶を四服喫んだ後の白湯なので

格別に美味しかったです。

執筆者のY先輩から「正解はお二人です」

奉書が巻かれて正客へ手渡されました。

正客のKさんと私が正解で、Kさんの名前の下に全、

私の名前の下に叶(かのう)と書かれていました。

二人とも始めての正解で、喜びも一入です。

茶カブキ一席が終了しました。

「今日は今年最後のお稽古なので納会をいたします」

お茶の納会は始めてなので、興味津々でした。

膳が運ばれて来ました。

半月盆にうずみ豆腐、けんちん汁、ひじき煮物の小鉢、

向付にはゆずり葉が敷かれ、うるめ鰯が乗っています。

ゆずり葉は次の年にゆずるという意味だそうです。

埋み(うずみ)豆腐は、味噌仕立てのおじやのようなご飯に

きざみ海苔と豆腐が乗っています。

豆腐を崩してご飯に混ぜて(埋めて)食べるそうです。

「お味はいかがですか?

毎年納会はこのようにしています」 と先生。

埋み豆腐を始めていただきましたが、

豆腐と海苔と味噌の取り合わせが素朴で懐かしい味でした。

豆腐の味が大事なので、「懐石豆腐」を使ったそうです。

もちろん、お酒もでました。

一献ののち、お頭付きのうるめ鰯を

頭から全部食しました。

胡瓜、大根、人参の糠漬けと白菜漬もたっぷりです。

デザートで歓談の後、員茶之式となりました。

お酒も入ったので、納会で終わった方が良かったかな?