平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

マイリーフカップを商工会で紹介する

午後、掛川商工会議所の工業部会主催の部会員交流会で、マイリーフカップの商品紹介をする機会が与えられて出向いた。参加者は20数名、6社の会社がそれぞれの会社案内的なPRを20分間づつ行なう。

茶業者以外の人たちにマイリーフカップの話をするのははじめてであった。一流企業の工場のPRから、中小企業のPRが続く中で、我々のマイリーフカップの商品紹介はとっつきやすい話であったと思う。

話を最初に商品紹介から初めて、マイリーフカップにお茶を淹れて出し、試飲もしてもらった。そのあと、マイリーフカップがコンクールに金賞を得るいきさつまでを話した。しかし、茶業者以外の人に理解してもらうには、20分では話が半端になって、十分伝わらなかったのではと少し悔いが残る。話のあとでどこで手に入るかとか、値段はいくらかなどと質問もあったからよしとしよう。

発表のあと交流会があり、参加者の中で唯一のお茶関係者の、お茶屋さんのN製茶の社長さんやその息子さんと話をした。リーフ茶の振興という点では話が合うのであるが、その方法がマイリーフカップという点には自分の店舗に並べてみようというような積極的な賛成意見は出なかった。もっともそれならどうすればよいのかという答も持ち合わせていない。皆んなで色々な工夫をしていくべきだという話で話題を収めた。

中国製品で1000円では高いという人もいた。なかなか品質が安定しなくて徹底した検査をして歩留まりが随分悪いので、どうしても高くなってしまうと弁解していた。中間に落すマージンを考えると1000円でも余裕がないというのに、中国製品の見方はまだまだその程度のところにあるようだ。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

全国お茶まつりとマイリーフカップ

今日10日から11日にかけて、川根本町において第60回全国お茶まつりが開催されている。

会場にブースをとって、話題(?)のマイリーフカップを販売してみた。自分は午後会場に出向きブースに詰めていたが、次々に訪れる人が迷うことなく買って行ってくれる。そして終了の夕方4時きっかりに、本日準備した90本を何と完売してしまった。「これが噂の‥‥」と言葉は出るが、「携帯ガラス瓶」「ガラスコップ」などと言って、残念ながらマイリーフカップの名前が出てこない。新聞などで報道されて、噂は確実に広まっているが、正確な情報ではなく、マイリーフカップはまだまだ認知されたわけではないようだ。

夕方になって、会場に参加していた女性のお茶インストラクターの皆さんがやってきて、1本2本と買ってくれたのには大変勇気づけられた。彼女たちがあちこちで話してくれる言葉がブームの火付にならないとは限らない。

夕刻、掛川の本社に帰ると大変なことが起こっていた。掛川の本社を会場に、全国お茶まつりと同時開催した親会社の展示会に、マイリーフカップを入場記念品に準備していたのだが、一日目、予想をはるかに越える入場者を記録して、マイリーフカップの追加注文が来ていた。準備を親会社のセールスマンが手伝ってくれて、何とか準備を整えたが、在庫がほぼ底をついてしまった。次の荷は11月末位になる。一番怖れていた頂いた注文に応えられない事態がしゅったいしてしまった。

手探りで始めた事業が準備が整わない前に、火が付いてしまった感じである。何とかあと半月人々の関心をつないでおかねばならない。

もう一つやらねばならないことがある。中国製品のため、しっかり全品検査の体制を作らねばならない。島田市金谷に使われていない旧事務所を準備した。来週、パートさんを雇って、その体制を整える作業に掛からねばならない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

マイリーフカップが静岡新聞に載る

今日の静岡新聞の夕刊の茶況欄に、マイリーフカップが載った。半月ほど前に取材を受けていたから、心待ちにしていた。一報は親会社の社長から午後3時前に電話であった。夕刊がまだ来ていない時間に、ネットで見つけたという。そういう時代である。

簡単な取材だったが、我々の主張をそつなく写真入りで載せてもらった。さすがにプロである。勉強のため一部転載させてもらう。多分咎められることも無いだろう。

‥‥社では手間なくおいしく、茶葉の形状や色も楽しみながら緑茶を飲むことが出来る「マイリーフカップ」を提案している。

透明のボトルに茶葉を入れ、お湯や水を注ぐだけ。ボトルは二重構造のため保温性が高い。そのままボトルに口をつけて飲むこともできる。茶こし付きで、茶殻の処理が簡単。透明ガラスを通して、茶葉が開く様子などを眺められる。

同社は「オフィスで使ってもらえれば、ペットボトルより安価に緑茶が飲め、視覚的にも楽しめる」としている。

せん茶やかぶせ茶とのセットが、本年度のO-CHAフロンティアコンテストで金賞を受賞した。‥‥

このところ親会社の展示会にマイリーフカップを入場記念品(粗品ではない)として3000本利用してもらうため、その品質検査でおおわらわである。中国製の手作りガラス製品のため、品質にムラがある。不良品がお客様に渡ってしまっては大変なことになる。社を上げて徹底した製品検査を実施した。今後とも同じことを当社でやっていてはたまらない。品質レベルを親会社の中国現地法人に伝えて、中国で徹底した検査をしていただくように話をすすめている。他社がこの製品を輸入することはそれほど難しくはないと思うが、品質の点では大変苦労すると思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

マイリーフカップな一日

朝、会社の朝礼。社長が来ていきなり「おめでとう」という。何?「ネットで見たよ」よく気がつきましたねぇ。「いつも中日新聞と静岡新聞はネットでチェックしているから」さすがですねえ。中日新聞のネットのプリントがテーブルに置かれた。

タイミング良く、今月の朝礼の講話の当番に当っていた。それで、用意していた話を急遽変更した。ちょっとしたサプライズがあったのでテーマを代えると言って講話を始めた。内容はほぼ昨日の書き込みの「O-CHAフロンティアコンテストで金賞」にそった内容である。かなりテンションを上げて話した。どこまで伝わったか解らないが、今までと違い、コンテストで金賞を取ったという箔が付いている。

午前中に2行の都市銀行の担当が来た。そこでもマイリーフカップの話をして、それぞれセットを一組渡した。金賞が利いて、かなり興味を持ってくれた。銀行で使ってみる。上司からすぐにこれは何だと聞かれるだろうという。

午後「茶」誌の10月号が10冊送られてきた。春に投稿した原稿がようやく掲載されたのである。

リーフ茶復活の試案、「無尾真空杯」による喫茶習慣の普及とリーフ茶の振興

投稿してから随分経つので、内容は少しおぼろであった。読んでみると、ブログに書いてきたことをまとめた内容なのだが、思った以上に辛らつな言葉が連なっていた。しかし、自分の思いをまっ正直に書いている。まあ、いいか。会社の名前も出していないから。しかし「茶」誌への掲載と金賞受賞が同時になってしまった。本当は「茶」誌への掲載が先で、金賞受賞が追っかけるような展開が理想なのだが。まあ、いいか。

帰りにK園に立ち寄る。デパートに入っている小売店に、金賞を受賞した商品として、マイリーフカップを出すように話をしたという。早速、金賞の効果が出て来た。後は、セットを入れるオリジナルの箱の入荷を待つばかりである。

今日は一日、マイリーフカップで明け暮れた記念すべき日であった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「茶」誌に掲載された原稿

世の中、ペットボトルが全盛で、リーフ茶が売れない。不景気が長く続き、贈答品も出ないから高級リーフ茶が売れない。若い人はリーフ茶は面倒だからペットボトルに走ってしまう。リーフ茶の振興を図る会議にさえペットボトルが並ぶ、笑えない現実もある。

嘆きの声は聞こえるが、ではどうすればよいのか、応えてくれる人はいない。今茶業界は危機にあると思う。このままペットボトルの隆盛と、リーフ茶の減少が続くと、一番茶のリーフ茶に収入の大半を頼っている茶農家はやっていけなくなる。ペットボトル用のお茶だけの生産では茶農家は存立しない。茶農家がなくなれば、日本人は日本産のお茶は飲めなくなってしまう。

リーフのお茶が売れない理由に、若い人は手間をかけるのを嫌うから、急須など使いたがらないという話をよく聞く。しかし、自分の若いときを考えても、自分でお茶を入れるなんてやっていなかった。かつては家族が多く一家団欒があり、お母さんが皆んなに急須と湯飲みでお茶を入れてくれた。一方、職場でも女子事務員が皆んなにお茶を入れてくれた。お茶を入れてくれる人がいて、多くの人がお茶を飲めたのである。これが急須と湯のみの文化である。

いま、そういう場がなくなってしまった。核家族が進んで、夫婦でいてもそれぞれがパソコンに向かい、飲んでいるものは別々のものである。職場では、来客時を除けば、給茶器か、ペットボトルでしかお茶は飲めない。一人で準備し一人で飲むのに、わざわざ急須と湯のみで飲むことは、若い人でなくても、なかなか出来ない。

時代が変わっていく中で、茶業界が目指したものは、お茶の葉は邪魔なもので、出来るだけ排除しようという一方向であったような気がする。その結果、ティーパックが出来、粉末茶が出来、フリーズドライのようなものや、錠剤にしてしまおうなどという動きもあった。行き着いた先がペットボトルである。他のものはとにかく、ペットボトルは急激に伸びて、リーフ茶の売れ行きに大きく影響してきた。

一方、リーフ茶においても味は重要視されてきたが、リーフそのものは軽視されてきたと思う。軽視されるリーフだから、そこへ神経は行き届かない。形を気にせずに味の追求をした結果、深蒸し茶が出来た。

このような現状を認識した上で、それでも、もう一度、リーフ茶を復活させなければならない。それは、茶業界に課せられた重い課題であると思う。

リーフ茶振興のためにいろいろなキャンペーンもあった。しかし、行き着くところは急須と湯のみの喫茶風景である。しかし、この方法でリーフ茶の復活を図るのは難しいということは先に述べた通りである。

仕事で中国に行く機会が何度かあり、昨年の訪中の折、現地の日本人スタッフが二重になった円筒状のガラス瓶でお茶を飲んでいるのを見た。聞くと中国人は釜炒り緑茶をこの瓶の底に入れ、熱湯を注いで飲んでいるという。日本人スタッフはそれに日本煎茶を入れて、少し濃くなりすぎるが、と言いながら飲んでいたのである。中国でも日本以上に、職場で女性がお茶を入れてくれる習慣はないようであった。

気になってその瓶を一本譲り受けて帰国した。同時に頂いた中国茶をそのガラス瓶で飲んでいたが、年末にパソコンをやっている若い人たちに見せたところ、これは面白い、どこで手に入るのかと聞く。若い人が面白いと思うなら、可能性があるかもしれないと思った。ネットでそんな瓶が売られていないか調べて見たが、同じ使用方法のガラス瓶はなかった。それで、そのガラス瓶を中国から50本、取り寄せることにした。年が明けて届いたガラス瓶を皆んなに分けてみた。

反響は想像したよりはるかに大きかった。皆んながいろいろな意見を言い、アイディアを出してくれた。これはリーフ茶復活の大きな手立てになるような気がしてきた。

以下、皆んなが描いたこのガラス瓶、中国名で「無尾真空杯」による喫茶習慣の普及とリーフ茶の振興について、まとめてみた。

「無尾真空杯」の「無尾」は取っ手がないこと、「真空」はガラス製で二重になっていて中が空だというのであろう。まずは自分で飲み方を試してみた。

中国のものであるから、中国茶から試してみた。手元にある中国茶は、龍井(ろんじん)茶のような釜炒り緑茶である。釜炒り緑茶を5gほど無尾真空杯の底に入れ、熱湯を無尾真空杯一杯まで注いで、キャップをする。

無尾真空杯のいいところは、熱湯を入れても二重になっているため、瓶の外側を持っても熱くないことである。また逆に当然、瓶中のお茶も冷えにくい。

最初は茶葉が浮いているが、後に開いて沈んでゆく。すべての茶葉が沈んだ辺りがほぼ飲み頃である。その様子を見ながら感じた。お茶の葉がお湯で戻り自然の姿に戻ってゆく。浮いていたお茶が一片づつ沈んでいくさまを見ていると気持が落ち着いてくる。その様子は、少し大げさだが、五月晴れの中で新芽を出している茶畑の光景の再現である。これは癒しの商品になると思った。

中国では、菊花茶といって、乾燥させた菊花をお茶と組み合わせて細工し、熱湯を入れるとガラス瓶の中で花開くお茶がある。そのようにお茶の葉を見て楽しむ喫茶習慣がもともとあった。しかし中国緑茶は日本煎茶のようにきれいなグリーンには出ない。どちらかというとペットボトルのお茶のように、茶色を帯びていて美しくない。

やはり日本煎茶で飲みたいと思い、いくつか試してみた。深蒸しのお茶は泥のようになってしまって、見るに堪えなかった。やはり若蒸しの形のある煎茶であろう。しかし、熱湯を注ぐと出すぎて苦くなってしまう。いいお茶ほど湯冷ましをして、60~70度の湯温で入れるのが美味しくいただくコツである。これが日本茶のつらいところだが、今の湯沸しポットは温度設定が出来るから、うまく使えば湯冷ましの必要もないかもしれない。

いくつか試してみて、日本煎茶では浮いたまま沈まないか、はじめから沈んだままか、無尾真空杯の中で浮いたり沈んだりと、なかなか動いてくれない。無尾真空杯で楽しめる新しい緑茶をぜひ開発してほしい。見て楽しいお茶ということであれば、仕上げをしない方が元の生葉に近い状態に戻りやすいので、荒茶にしっかり火入れしただけのお茶があってもよい。

【 近所の自園自製農家の親爺さんの話 】

作ったお茶がどんな風に飲まれているか自分も知りたい。だからついつい急須の中まで見てしまう。無尾真空杯を使えば自分が見たい部分がよくわかる。こんな器が無いかと探していた。品種や製法を工夫すれば、無尾真空杯で、「入れて簡単」、「見て楽しく」、「飲んでおいしい」お茶が工夫次第で出来るはずである。そんなお茶を作って見たい。

【 お茶工場の組合長さんの話 】

お茶の生産時に、残念ながら、お茶工場の休憩室にペットボトルがたくさん並ぶ。様子を見に来たお茶の問屋さんに、リーフ茶の消費を増やしたいといいながら、お茶工場でペットボトルを飲んでいるのはおかしいと文句を言われる。自分も同感で苦々しく思いながら、急須で飲めとも言えずに放置してきた。この一番茶からはこの無尾真空杯と湯沸しジャーを備えて、ペットボトルに変えてこの無尾真空杯を休憩室に並べたい。お茶の生産者として、この無尾真空杯で、生産しているお茶を良く眺めて、自分たちがどんなお茶を消費者に提供しているのか良く見させたい。コップの中で自然の茶葉の形に戻ったお茶を見れば、虫くいも切れ葉も、長所も欠点も歴然と見える。

【 お茶の産地問屋さんの話 】

商売になるかは判らないが面白い。消費地のお茶屋さんにこんな飲み方もあると紹介してみたい。話題づくりにはなるし、消費者の反応を聞いてみたい。

【 出入りの銀行員さんの話 】

行員が飲んでいるのはやはりペットボトルである。ペットボトルもいつも同じお茶で飽きてしまう。お湯は手に入るのでこんな飲み方をしてみたい。こういう飲み方でいろいろなお茶が飲めたらいいと思う。考えてみたら、1日にペットボトル2本飲んだとして、300円の出費は大きい。

【 筆者のコメント 】

リーフ茶であれば、500ccのお茶(ペットボトル一本分)を出すのに5g必要だとして、150円(ペットボトル1本の値段)の費用をかければ、20倍の100g当りにすると3000円の高級茶でも飲める計算になる。

【 さらに行員さんの話 】

15~20gで150円~200円位の袋入りのリーフ茶を、いろいろなお茶を取り揃えて、無尾真空杯と一緒にコンビニに並べてほしい。きっとそんな飲み方が流行になるではないか。

【 女房の話 】

今は湯沸しポットがあるから、勝手に飲んでくれれば助かる。急須は結構洗うのが大変だけど、このコップなら流し場に茶殻を捨てて濯いでおいてくれればいい。あとの生ごみ処理はまとめてするから、ペットボトルを分別処理するより簡単かもしれない。

我々茶業関係者は、リーフ茶を売るにしても、お茶の葉はじゃまなもの、出来れば無いに越したことはないと思いながら、商売していたのではなかろうか。

今回の提案は、ペットボトルには絶対真似が出来ない、茶葉があるという点を強みとして考ようという、逆転の発想である。つまり、急須の中に隠れていた茶葉を、人の目に見えるようにしてはどうかという提案である。そのことで、リーフ茶そのものも変わってくると思う。すべてが見えると、良いものは良い、悪いものは悪いと正しく評価され、ごまかしは効かなくなる。

無尾真空杯を利用した喫茶習慣について、いろいろな方に話した。概していえることは、生産者に近いほど、また消費者に近いほど、そして経験の浅い若い人ほど、興味を持って聴いてくれた。歴史の長い業界だけに、長く商取引に携わってきた人たちは、やや冷めた反応であった。

オフィスのパソコンの前にも、家庭のテーブルにも、無尾真空杯が並んでいる。各人がそれぞれマイリーフ、マイカップを持ち、思い思いにいろいろなお茶を気分に応じて飲んでいる。コンビニやマーケットには必ずコーナーが出来、20g入りの何十種類ものリーフ茶と無尾真空杯が並んでいる。無尾真空杯とペットボトル、さらに急須と湯のみが、それぞれの場面々々で活躍し、共存している。そんな喫茶風景を夢見ている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

O-CHAフロンティアコンテストで金賞

「マイリーフカップで飲む3種類のお茶」をKソフト会社で商品化した。勧められてこのアイディアを財団法人世界緑茶協会で毎年実施されている、第6回O-CHAフロンティアコンテストに「マイリーフカップでお茶三昧」とネーミングして応募してみたところ、何と金賞に選ばれた。

お茶を専門に何十年も取り組まれている茶業者の応募の多い中で、直接お茶に携わっていないソフト会社が、既存の商品を組合せただけのアイディア商品で金賞を取ってしまった。申し訳ないような気分である。

しかし、よくコンテストのコンセプトを読んでみると、その最初に次のように書かれている。

これまでお茶を飲むことの少なかったとき(T)、ところ(P)、場面(O)において新たな需要を創造し消費拡大の可能性を持ったお茶(商品)

まさに「マイリーフカップでお茶三昧」のためにあるコンセプトだと思う。過去の五回の金賞を振り返ってみても、新しいお茶として工夫は感じるが、コンセプトずばりの商品とは言いがたい。その点、金賞を取ったのは当然かと思う。

(29日の中日新聞の記事)

我々は、「ペットボトルに押されて、リーフ茶が売れなくなった」と、何となく思い発言もしている。しかし最近少し違うと考えるようになった。

まずお茶を飲むシチュエーションが大きく変わってきた。昔は大家族の中で母親が急須でお茶をいれ、湯のみで家族皆んなにお茶を出してくれた。会社でも女性が日に何度か急須と湯のみでお茶を入れてくれた。しかし現在は核家族化が進み、今や家族すらなくなりつつある。会社でも女性も戦力となり、お茶を入れる習慣はなくなった。つまり、もはや急須に湯呑みの時代ではなくなってきた。

その流れに対して、それでもリーフ茶の消費を振興しなければ成り立たない茶業界は、有効な提案をしてこなかったように思う。そこへペットボトルが発売された。それでもお茶を飲みたいと思っていた消費者が飛びついたのは当然である。ペットッボトルのお茶の増大にはそんな背景があったのだと思う。今からでも遅くはない。茶業界は、何とかアイディアを出し合って、急須と湯呑みに代わるべき、時代にあったお茶の飲み方を提示しなければならないと思う。

そんな意味で、我々の「マイリーフカップでお茶三昧」が金賞と取ったことは大変意義深い。この受賞をスタートに何かが始まる予感がする。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

HPから茶業の本が生まれた

関与してきた“お茶街道”というホームページで、お茶の栽培と製造についてそれぞれ専門家にお世話になり、ホームページ上の講座を開いていた。それぞれ先生の名を取って、お茶の栽培の“木村塾”、お茶の製造の“柴田塾”と名付けた。

両先生とも高齢だが気は若く、特に若い茶業者に自分が学んできたことを教えたいという意欲満々であった。だから敢えてインターネットという手段に載せることにした。お茶が何よりも好きという広告関係の女性に頼んで、毎月インタビューして貰い、平易な言葉で専門的な話をまとめていただいた。

柴田先生には一年間、木村先生には2年間、お世話になった。掲載当時から、柴田塾、木村塾がいつ本になるのだとの質問を何度かいただいた。先生方には当初からこの講座がまとまったらぜひ出版しましょうと話していた。

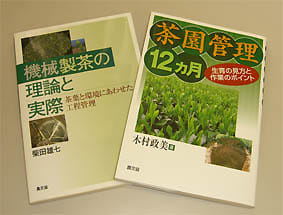

今回、会社の100周年事業と一つとして、この両先生の講座を出版する話になり、農業関係専門の出版社、「農文協」に交渉したところ、通常の出版物として出版してくれることになり、今月末に出版の運びとなった。

掲載当時からの夢が実現して、当初から携わってきた自分としては大変うれしい。両氏とも学究肌ではなく、長年フィールドで実績を上げてきた先生で、まとまった本も今まで出されていない。一つ一つ現場で実践され、実績を上げてこられた事柄の集大成で、茶業界にとって大変貴重な本となるはずである。

本はハードカバーではなく、いつも現場にもって行き、必要なときに必要な場所を開いて見ることが出来るように、ハンディで見やすいものに仕上がっている。間もなく全国の書店にも並ぶはずである。ぜひ手にとってご覧いただきたい。

「茶園管理 12ヵ月 生育の見方と作業のポイント」 木村政美著 農文協

「機械製茶の理論と実際 茶葉と環境にあわせた工程管理」 柴田雄七著 農文協

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

花茶とマイリーフカップ

マイリーフカップで花茶を試してみたいと思い、中国現地法人の総経理S氏に、玉状に加工された花茶を買ってきて欲しいと話をしておいたところ、先日届いた。杭州で製造された「茉莉毛峰」というラベルが貼られた箱の中に、大小十数個の丸い球状に固めたお茶が入っていた。S氏は一箱日本円で500円位だと話していた。

さっそく小さい方を入れてお湯を注いでみたところ、お茶の葉が花のように開く。お茶の葉が糸で括って形が整えてあるが、中に花は入っていない。ジャスミンの香りがする。次に大きい方で試したところ、糸で繋がれた赤い花がお湯の中で咲いた。これにもジャスミンの香りがついている。「茉莉花」はジャスミンのことである。マイリーフカップの中では大小ともに少し窮屈そうである。

花を用いた中国茶を総称して「花茶」と呼ぶ。ジャスミン茶も花茶の一種である。一口に花茶と言っても、お茶の葉に花の香りを移したものと、花を乾燥させてお茶に混ぜたものがある。届いた花茶は「工芸花茶」と呼ばれ、糸などで玉状に丸めたもので、お湯を注ぐと花が咲くように茶葉が開き、花の香りが立ち上がる。

大きいほうの玉で、茶葉の中から開いた赤い花は千日紅の花である。千日紅は千日草とも呼ばれ、夏に咲いている貴重な花で、お盆のころ仏前やお墓に供える花としてよく使われている。名前は夏から冬まで花期がたいへん長いのでそう呼ばれる。インド原産で花はイチゴの実のように見える。似た名前で「百日紅」はサルスベリのことである。これも夏の貴重な花である。

試してみた結果、マイリーフカップでよく見えるけれども、もう少しゆったりとした器で入れるほうが美しく見えるという結論に至った。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

中国茶葉博物館

先の中国出張時、時間が空いたので、杭州の「中国茶葉博物館」を初めて見学した。杭州郊外の龍井茶産地の真っ只中に博物館はあった。入場料は無料である。

午前10時、かーっと照りつけるような厳しい暑さであった。見学者はまだほとんど居なかった。中国のお茶の歴史、中国各地のお茶紹介、お茶の加工機械の展示、喫茶風景の実物大の再現などが展示されていて、島田市金谷の「お茶の郷」はこの博物館の展示方法をかなり参考にしていると思った。中でも、喫茶風景のコーナーで部屋や調度類を並べ、再現している点や、雲南地方の茶樹の巨木の紹介など、そのまま「お茶の郷」に持ってきたようにみえる。

中国の国内には摘み方、発酵度合、製茶方法、保存方法などで、実に1000種類の銘茶があるという。館内には主なお茶の展示もあった。中でも見て楽しいのは固形茶(団茶)であろうか。お茶をつき固めて作ったお茶で、削って煮出して飲む。保存や運搬が楽なため中国奥地では今も飲まれている。板状に型で固めて壁にかけて置くものもある。

外に出ると山の斜面を利用した庭園に、中国各地の茶の品種が数株ずつ植えられていた。日本の品種に慣れた目では、どれもこれも日本では在来種といわれるような茶の木に見えた。

外が余りに暑いので、茶館に入る。中はがんがんに冷房が効いて、汗が引いていく。同行者はウーロン茶を、自分は龍井茶を選んだ。冷房のため熱いお茶が快い。こういう茶館でお茶を頼むと、お茶をコップの底に入れてお湯を注ぎ、お茶請けにピーナッツやひまわりの種などの乾き物が出される。お茶を飲むと次々にお湯を注ぎ足してくれる。これで日本円で500円位掛かると聞くと、中国ではこんな風に時を過ごすのは随分贅沢なことなんだろうと思った。日本人にとってはこれだけゆったりと時間を過ごすことが別な意味で贅沢な事である。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

マイリーフカップが商品となった

マイリーフカップが会社の商品となって、昨日、中国から輸入した第一回目、1600本が届いた。箱も日本で簡単にデザインしたもので作られてきた。不満はあるがまあこんなものであろうか。500本は親会社のイベントに使ってもらえることになって、その準備もした。種類は長短と模様入り模様無しの4種類である。

さて、これを機会に、マイリーフカップの使い方と効用について少し整理しておこう。

① 葉の形やお茶の色を見て楽しもう。

② 器に溜まった香りを楽しもう。

③ お茶を取っ替え引っ換え、色々な味を楽しもう。

④ 扱いが便利で、急須が要らない。

⑤ 出がらしはコーナーに捨て、濯ぐだけでOK。

⑥ 汚れが気になる時は、スポンジたわしで簡単に洗う。

⑦ がぶがぶ飲もう。水分を取るほど、お茶は飲むほど身体によい。

⑧ 熱湯を入れても手で持てます。しかも冷めにくい。

⑨ 携帯でき、車のお供に最適です。

⑩ 焼酎のお茶割りにも使え、他にもどんどん用途を開発しよう。

これから普及するターゲットは次のように考えている。

① 普及先の第一は、生産農家とお茶工場である。

② 第二は、事業所、特にパソコンで仕事をする人たちである。

③ 第三は、趣味としてお茶を楽しむ人々である。

④ 第四は、水分をたくさん取る必要のある熟年層である。

販売は単独での販売と、お茶とのセット販売の2種類を考えている。販売ルートは色々と考えられる。

① 親会社のセールスから農家と茶工場に普及する。

② 友好的なソフト会社からパソコンで仕事をする人々に普及する。

③ インターネット通販の利用で普及する。

④ 茶問屋、JAなどで普及する。

ざっとそんなことを考えているのだが、大切なのは、目的はリーフ茶の消費拡大だということである。この目的からぶれないように注意しないと、単に雑貨屋さんになってしまう。流行となって大量に売れ出せば、おそらく我々の仕事ではなくなると思う。それは残念ではあるが、目的は達したとして十分満足が得られることだと思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |