今回は、一般への西欧風建築の普及に影響力のあった「建築学講義録」でのトラス組について。

ただし、同書にはトラスという言葉は使われず、いろいろな「(西洋式の)屋根のつくりかた」の一つとしていわゆるトラス形式が解説されている(「日本小屋」の解説もある)。

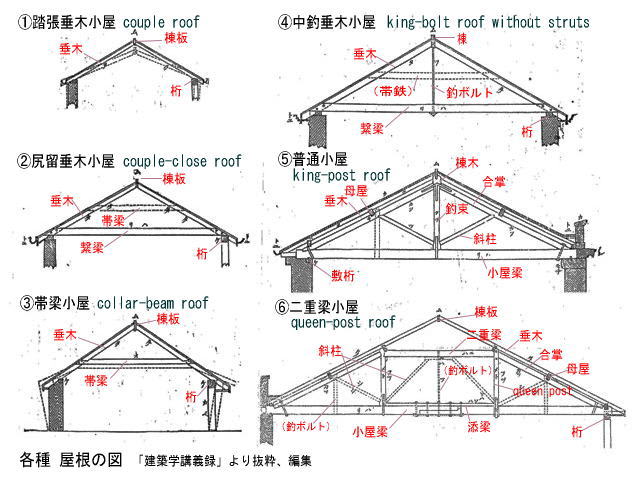

上の図は、同書から屋根:小屋組解説用の図を抜粋、編集したもので、用語も同書に拠っている。

ただ、同書では、「垂木」には、[偏が「木」+つくりを「垂」とした字]、また、queen postには、[「夫婦○」:○は、偏を「木」+つくりを「短」とした字]があてられているが、読みも分からず(「めおと△△」と読むらしい)、フォントもないので、queen postのままにしている。

解説は、張間に応じて、屋根を「どのようにつくるか」という視点でなされている(他の部位についても同様に「どのようにつくるか」が解説される)。

以下、「屋根のつくりかた」についての同書の解説を意訳してみる。

①の「踏張垂木小屋」の「踏張」は「ふんばり」と読むのだろう(coupleは「一対の」という意味で、建築用語では「合掌」に相当)。

これは、最も簡単な屋根架構法で(現在の通称「垂木構造」)。「垂木」を拝み合わせて、脚元は桁に、頭は棟板の両面で向い合せ釘打ち。

図の点線のように、壁を押出す(開こうとする)ので、それを防ぐ必要があり、煉瓦壁のときでも梁間12尺(約3.6m)を越えるときは使わない方がよい。

木造の壁の場合は、@1間(約1.8m)に「繋梁(つなぎばり)」を渡して左右の壁を繋ぐ。煉瓦壁の場合でも、壁厚が厚いとき以外は、同様に「繋梁」の使用が望ましい。

②の「尻留垂木小屋」は、「しりどめ」と読むと思われるが、①の「垂木」の「尻」:根元ごとに「繋梁」を取付ける方法。

「繋梁」は、通常は天井の「野縁(のぶち)」を兼ねるか、あるいは野縁の「吊り木」を取付けに利用されるため、天井の重さで「繋梁」の中央が垂下することがあり、梁間が12尺(約3.6m)を越えるときは、上部に「帯梁(おびばり)」を添えるとよい。

③の「帯梁小屋」は、壁の高さが低いとき、または屋内高を高くしたいときの方法。

「繋梁」の代りに一段高い位置に梁(「帯梁」)を設ける。

collarは「襟」のこと、collar-beamは建築用語になっている。

この方法は、図の点線のように、「帯梁」の下にあたる部分の「垂木」が曲がり、壁を押出すことが起きやすく、上等な構造とは言えない。

また、@8~10尺(約2.4~3.0m)ぐらいで同様の形状の組物(「帯梁」を設けた「合掌」と考えてよい)をつくり、「帯梁」と「合掌」の取合い箇所に「母屋」を取付け垂木を掛ける例を見かけるが、壁の一部だけに屋根の重さがかかることになり、その結果、壁が多少でも外に傾けば「帯梁」が引張られ、「合掌」も曲げられることになるので好ましくない。

ただ、②の「尻留垂木小屋」形式に取り付けた(「繋梁」を設けた上、追加した)「帯梁」はきわめて有効である。

④の「中釣垂木小屋」(「中釣」は「なかつり」または「ちゅうづり」?)は、②の「尻留垂木小屋」の「繋梁」の垂下を防ぐために図のように棟から「釣ボルト」で梁を釣る方法。

梁間14尺(約4.2m)以上のときは、「垂木」の中央へ点線のように「帯鉄」を取付けることもある。

いずれにしても、④の方法は、壁も押出さず、梁の中央の垂下も起きない好ましい方法である。

④の架構を大きな梁間に使うと、屋根の重さで「垂木」が下方に曲がり気味になるので、「垂木」の中央を他材で突張る必要がある。この材を「斜柱(しゃちゅう)」と呼ぶ(現在の「方杖(ほうづえ)」)。

「釣ボルト」では「斜柱」の取付けが難しいので、「釣ボルト」に代り木材の「釣束(つりつか)」を使う。「釣ボルト」を使うときは、小屋梁上に「斜柱」の脚元を受ける鉄製の沓金物を使う(図省略)。

このように、「合掌」(2本)、「釣束」(1本)、「斜柱」(2本)、「小屋梁」(1本)の計6本の材だけでつくられる最も多用される方法のため「普通小屋」と呼び(図の⑤)、梁間20尺(約6m)以上30尺(約9m)の場合に最適である(現在の通称「キングポスト・トラス」)。

「普通小屋」を①②の「垂木小屋」のように狭い間隔で並べるのは合理的でないので、図のように組んだ架構(小屋組)を@6尺(約1.8m)で壁上の木製の「敷桁」(壁にボルトで固定)に据え置き、「母屋」を渡して「垂木」を取付ける。「敷桁」に代り石材による「梁受」を設ける方法もある(10月28日掲載の「旧丸山変電所」の鉄骨トラス受けに石材の「梁受」が使われている)。

註 「普通小屋」については、各仕口の詳細、各部材寸等が詳しく述べられて

いるが、ここでは省略する。

註 キングポスト形式の屋根づくりがきわめて「普通」で容易であったから、

日本での普及も早かった(例:喜多方に於ける木造建築での利用)と

言えるかもしれない。

その意味では「普通小屋」の呼称も納得がゆく。

張間が「普通小屋」が担える長さを越えるときに使われるのが⑥の「二重梁小屋」である(通称「クィーンポスト・トラス」)。

「小屋梁(現在の通称陸梁:ろくばり)」の張間の両端から1/3の位置のところに立てる2本のqueen postで両端から登る「合掌」の頭を受け、queen postの脚部から「斜柱」を合掌の中間点へ向けて取付け「合掌」にかかる荷を受け、2本のqueen post間は、上部は「二重梁」で、下部は「添梁(そえばり)」で突張る。

さらに「二重梁」を支える「斜柱」を図のように取付け、「合掌」の「斜柱」取付き位置から、「小屋梁」に向け点線の位置に「釣ボルト」、または「釣束」を設けるのが一般的である(こうすると、いわゆるクィーンポスト・トラスの一般的形状が完成する)。

註 「二重梁小屋」という呼称は「クィーン・ポスト組」という呼称よりも

明快である。

以上紹介したように、現在の建築構造のトラスの解説では、軸力のプラス・マイナス、圧縮か引張りかをベクトルで解析して説明するのが普通だが、「建築学講義録」では、単純な「合掌」から始めて、張間の増加にともない生じる問題の対策として生まれた代表的な小屋組を順に説明し、最終的に通称トラス組に至っている。

おそらくこの順番は、古人がトラス組の「発明」に至る過程そのものと言ってよい。

このような解説は、日ごろ「現場」で建物づくりに接している「実業家」たちには、それが「実感」をともなう説明であるため、きわめて分かりやすいものだったに違いない(この書がロングセラーとなった理由の一つだろう)。

残念ながら、これに対して、現在の建築構造の教科書は、先達たち(「実業家」たち)の努力で得られた成果(架構の方法)の分析から生まれた理論:構造力学:が先に立ち、そこから逆に語られるために、理解を難解にしているきらいがあるように思える。

その意味でも、「常に原点に戻って考える」必要を強く感じる。

3間半飛ばすためと思われますが、昔の日本人ならどうしたでしょうか?

前川さんは「美しさ」を念頭に置いたとは思えません。

ごく当たり前につくっただけ。それが結果として「美しかった」。

私はそう思います。

「美」とは何を言うのでしょうか。