「煉瓦」は、日本にとって新しい材料だった。

「煉瓦」という語自体も、新しくつくられた和製漢語の一つである。

ただし、似たような材料としては、古代に中国から伝えられ使われた「磚(せん)」がある。これは、厚めの平瓦のようなもので、基壇などに使われていた。しかし、磚の使用はすぐに途絶える。

煉瓦は、当初輸入に頼っていたが、重量物ゆえに輸送費がかさみ、建設地の近くで焼成するようになる。

最初の煉瓦焼成は、安政年間(1850年代)に幕府が長崎製鉄所を建設する際に、建設地近くの瓦窯で外国人の指導の下で焼かれたという。

当時の呼称は「煉石(れんせき)」。その後「煉化石」、「煉瓦石」と転じて、最終的に「煉瓦」に落着く。

その後、明治初頭にかけて近代化のための製鉄所や工場などが外国人の指導下で建設され、その際にも、建設地周辺で焼成されている。

「富岡製糸工場」(群馬県富岡市)もその一つ。

原料の土は、一般に沖積土の砂質の土が向いているので、河川敷に近い所に窯は設けられることが多い。

1872年(明治5年)、東京銀座に煉瓦街建設が始まり、煉瓦の大量生産に適するホフマン窯が現在の葛飾区小菅に建設、供用を開始している。

ホフマン窯とは、いくつかの焼成窯が輪状に並び、端の窯から順に焼成してゆくように考案された通称「輪焼窯(りんしょうがま)」のこと。小菅の窯は現存しない。

明治政府の目指す建物の近代化は、当初「煉瓦造建築」が主であったため、煉瓦の安定大量供給が必要になり、1887年(明治20年)、埼玉県深谷・上敷免(じょうしきめん)に「日本煉瓦製造株式会社」が操業を開始する(この会社の創設には渋沢栄一が関係している)。ここの焼成窯もホフマン式で、現在重要文化財として保存されている。

なお、栃木県野木町(茨城県古河市に隣接)には、少し遅れて建設された「下野煉化(しもつけれんが)製造所」のホフマン窯があり、これも重要文化財として保存されている。いずれの窯も、月間20~40万本の煉瓦を製造したという。

ちなみに、先に紹介した(10月28日)信越線・横川の「丸山変電所」をはじめ、碓氷峠越えのトンネルや橋梁に使われたのは、「日本煉瓦製造株式会社」の煉瓦である。なお、つい最近、日本煉瓦は煉瓦生産を終結したとのこと。

前置きが長くなったが、では、なぜ喜多方に煉瓦造建築が生まれたか。

それには、鉄道の敷設工事と、そして会津の風土とが大きく関係する。

1872年(明治5年)の新橋・横浜間の開通以後、約50年間にわたり、従来の街道に代る鉄道が全国各地に敷設されるが、そのトンネル、橋脚などの土木工事の主材料は、煉瓦あるいは石であった(まだコンクリートはなかった)。

会津盆地にも、いわき(以前の平)~郡山~新潟を結ぶ「岩越(がんえつ)鉄道」が計画される(「岩」は岩代、「越」は越後。この鉄道は、現在の磐越東線と西線にあたる)。

会津若松~喜多方間が着工されるのは1902年(明治35年)完成はその2年後。さらに喜多方~新津は大工事で5年の工期を要している。そして、コンクリートのなかった時代、この敷設工事は大量の煉瓦を必要とした(現在でも、沿線にはトンネルや橋脚に往時の煉瓦を見ることができる)。

この煉瓦を焼いたのが、地元の「瓦窯」であった。

阿賀野川が越後平野に出るあたりに五泉(ごせん)、安田という町があるが、ここはすでに江戸末期以来、瓦の産地として栄え、いわば瓦の先進地である。

瓦は古代より上流階級のものであったが、一般の人びとの建物でも茅葺き、板葺き屋根から瓦への移行は、その耐久性の点でも当然の流れであった。

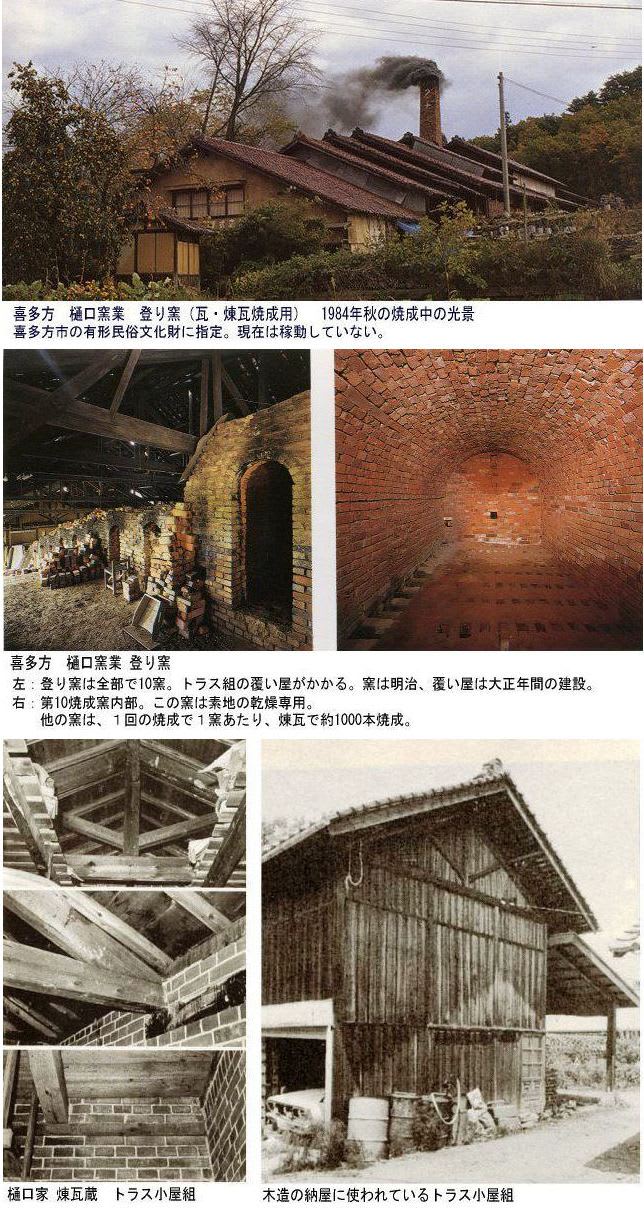

会津は、古来、阿賀野川水運によって、越後との結びつきが強い地域であったが、明治20年代初め、越後出身の樋口市郎氏が、喜多方で瓦焼成の事業:「樋口窯業」を開設する。27歳のときとのこと。会津も瓦葺きへ変ると見込したものと思われる。

この樋口窯業へ、「岩越鉄道」の敷設工事は、必要な煉瓦の生産を依頼することとなり、樋口窯業は、瓦とともに煉瓦の生産を行うことになる。明治30年代のことである。

鉄道工事は、それにともなう煉瓦積工事に、煉瓦積に習熟した職人・技能者を必要とするが、それに応えた人物が、喜多方出身の田中又一氏であった。

彼は、東京で清水組で修業し帰郷、樋口窯業に出入りし、樋口市郎氏に煉瓦にかかわるノウハウを伝授したようである。

福島県は、常磐線沿いの「浜通り」、東北線沿いの「中通り」そして「会津」に大きく区分されるが、前二地域が太平洋側気候に属するのに対し、会津は日本海側気候、豪雪地帯に属する寒冷の地である。

それゆえ、会津地域の建物には、寒冷に対処するために木造建物の外周を土壁で塗り篭めるいわゆる「土蔵造」が多くあった。

「土蔵造」は一般に、軸組が仕上がってから完成まで3年かかると言われ、その分費用のかさむ造りである。

樋口市郎氏と田中又一氏のチームは、多分田中氏の示唆があったことだと思われるが、煉瓦の建物への利用を考える。

そしてその最初の試みとして、地元の小学校(二階建て)を煉瓦利用の建物とすることを提案、実施に移す。1902年(明治35年)、「岩月小学校・西校舎」が竣工する。これが喜多方式木骨煉瓦造の最初の事例となる。

その際、普通煉瓦の凍害に弱い点を補うため、乾燥させた煉瓦素地に釉薬を塗る方法が採られ、それが独特の色彩をつくりだす。釉薬は瓦にも施され、渋い色彩をはなっている(釉薬には「益子焼」と同じ灰釉が使われている)。

この前例のない試みを支えたのが、当時の同校校長大西茂吉氏で、大西氏は、「訓盲学会」を設立するなど進取の気風を持った人物であった。

この学校は、工期が早い、しかも性能が「土蔵造」と変らない、という「煉瓦造建築」の特徴:有効性を広める大きな役割を担うことになる。

以後、「木骨煉瓦造の建物は、土蔵と変らない恒温恒湿性能を持ち、しかも、3ヶ月でできる(木造本体完成後)」という特徴が評判をよび、「土蔵造」に代る工法として、樋口窯業の近在を中心に、字のごとく波状に広まっていった。

東京では、洋風建築と見られた煉瓦造建築も、喜多方ではまったくそれとは無関係、煉瓦を単なる新しい一材料として建物づくりに使ったにすぎなかった。

小屋組へのトラスの利用も、豪雪地帯の架構法として向いている、いわば「適材適所」という考えから採用されたと言ってよいだろう。

そして、このように、洋風、様式などにこだわらないところこそが、「実業家」の実業家たる所以、実業家の真骨頂と言ってよい。それは、19世紀の西欧のengineerたちの鉄やガラスへの対処の仕方に共通するところがあるのではないだろうか。

しかし、1970年(昭和45年)、そのころ盛んになった自動車運送によって、価格が廉い地域外の大量生産の瓦が会津に入るようになり、樋口窯業は廃業に追い込まれる。

以後、補修等の需要にこたえるべく年に数回の焼成を行ってきたが、現在はほとんど行われていない。しかし、今もって、喜多方煉瓦の潜在的な需要は、相当に多いという。

以上の、写真、図版、解説とも、以下の書によっている。ここでは省いた煉瓦生産の詳細等も同書に書かれている。

①北村悦子「会津喜多方の煉瓦蔵発掘」普請帳研究会刊

②北村悦子「いまに生きる明治の浪漫・喜多方の煉瓦蔵」喜多方煉瓦蔵保存会刊

③「住宅建築」1989年11月号 特集・煉瓦造建築再考

①は市販されていない。②は喜多方市内で購入可。

註 ②も、今は購入できないようだ(08年8月追記)