寒さに負け、だいぶ間が空きましたが、やっと終りました。先回の続きです。

*************************************************************************************************************************

The relationship between size and type of house

[掲載漏れの図:fig142 を追加しました 26日 11.30]

上掲の fig67 は、ケント地域の家屋を形式、建設時期、大きさ:規模によって分別した表である。

多くの事例が多様な時代の様態を併存していて、また、事例数には、全体が現存する事例、部分的に現存する事例の双方が含まれており、場所・部位(upper ends,halls,lower ends,total ground-floor areas)ごとの規模:大きさ・面積は、それぞれの中間的・平均的な数値である。

できる限り最大の事例を得るために、場所・部位ごとに別々に観ており、また、それら各場所・部位を集積してできる形態・形状を「各形式の代表的な家屋・建屋の形態・形状」と見なしている。そのようにして構成された形態・形状は、全体が現存している事例の平均的規模・面積とほぼ一致することが確認できた。

註 この「操作」が誤りでないことが示された、ということであろう。

注意すべき第一の点は、ケント地域の家屋の規模が相対的に大きいということである。

イギリスでは、一般に、農家の建屋の地上階の面積は42~59㎡であるのに対し、ケントの木造家屋の大半は平均して、これよりも大きい。一つの時代に建てられたとみなされる事例184戸の地上階の平均面積は79㎡であり、その事例の実に84%が60㎡以上である。実際 fig67 を見ると、16世紀初期の unjettied の事例および形状不明( uncertain )の事例では、付属室部分( upper ends,lower ends )の面積が、60㎡以下であることが分る。ほとんどの家屋には二階建ての付属部があるから、利用可能の面積はかなり大きいことになる。これは、ケント地域に特有のことではなく、イギリス南東部に共通して言えることである。16世紀中期以前に建てられた SUSSEX の家屋を紹介している図では、大地主の邸宅よりも低位の家屋の173事例80%は付属室部分( upper ends,lower ends )の地上階の面積が60㎡よりも大きく、SURREY でも、155事例58%が同様であった(同地の家屋は、これまで、小規模であると見なされてきた)。

注意すべき第二点は、fig67 が示しているように、地上階の総面積が、家屋の形式により大きな差があることである。cross wings (主屋に直交配置の建屋)の地上階の総面積は、いつの時代も Wealden 形式のそれよりも広く、Wealden 形式は end jetty 形式よりも広い。end jetty 形式がwealden 形式よりも小さい(狭い)という事実は、end jetty 形式は遅れて(時代が進んでから)出現するのだ、との論を補強する事実である。一般に、大型の建屋は必ずしも小型の建屋から発展するわけではない、と見なされているのである。unjettied 形式と、形式不定 ( uncertain )の事例はきわめて多様であるが、どちらかと言えば end jetty 形式に近い。そして、形式不定の建屋は、既に触れたように、妻側の跳ね出しの有無に関わらず、正面の壁には跳ね出し部がない( fig49のe,f のような形状か)。

註 たびたび出てくる overall ground-floor area 地上階の総面積とは、日本でいう「建築面積」に相当する概念と考えられます。

fig49 は前回を参照ください。

fig67 で明らかなように、総面積が異なるにもかかわらず、一つ屋根の家屋四形式( wealden, end jetty, unjettied, uncertain )の部位別の傾向は、どの時代も似ていることが興味深い。

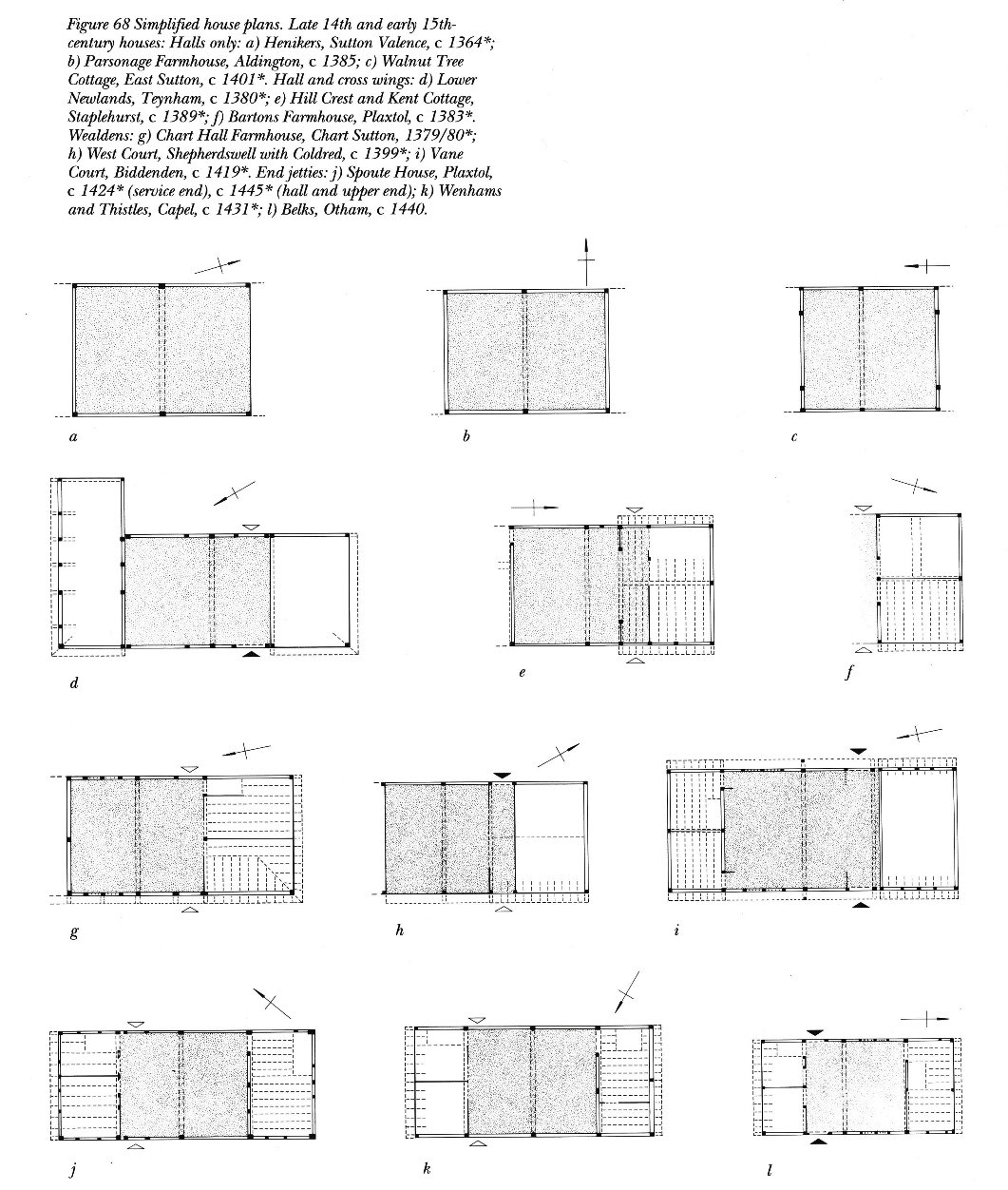

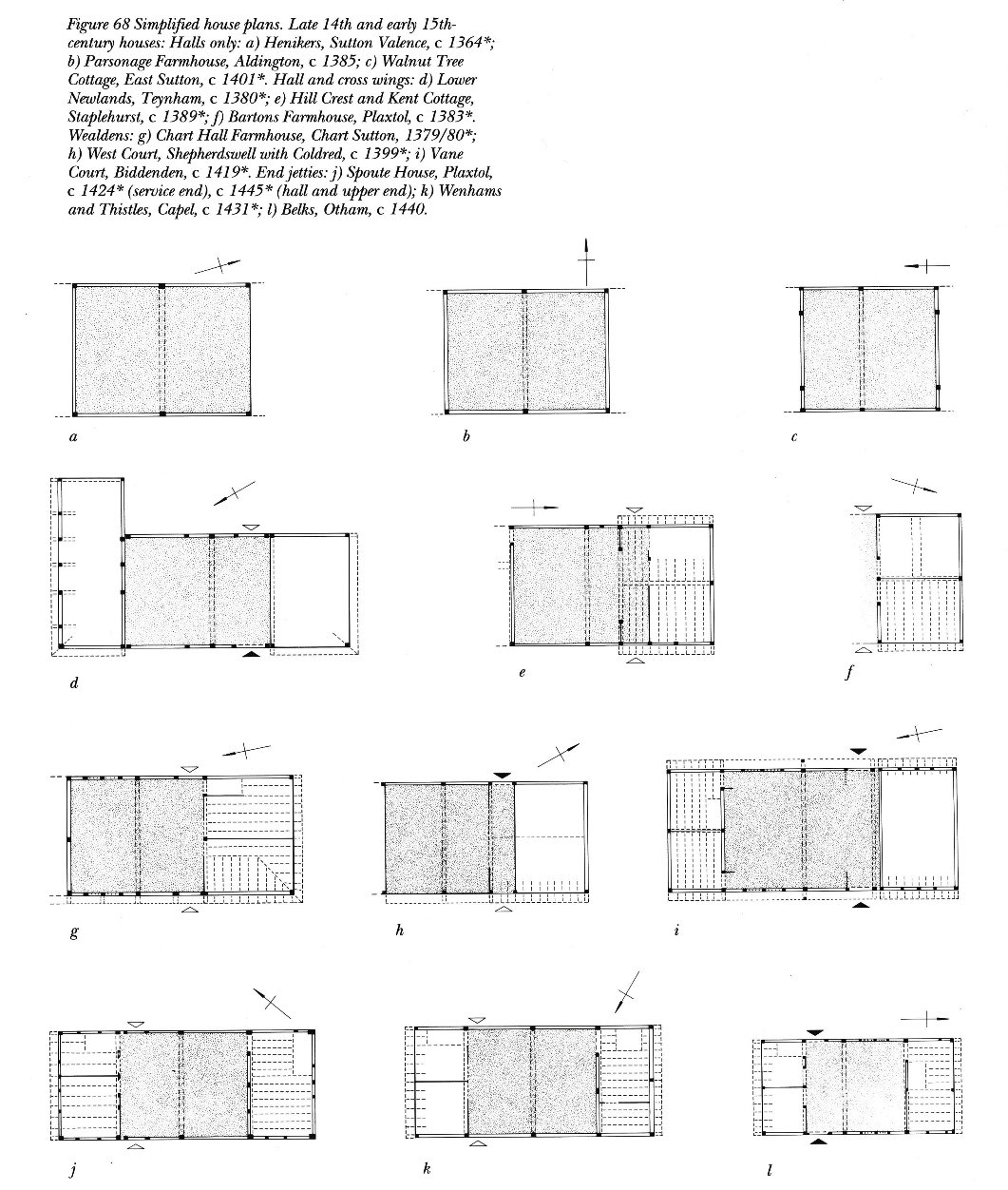

fig68,69,70 は、実際の事例を単純化した平面図であるが、これらの図は、fig67 とともに、この四形式の家屋のいずれも、14世紀から16世紀初頭にかけて、規模が縮小してゆくことを示している。

wealden 形式では、地上階の総面積は平均で99㎡から82㎡に減少しており、unjettied 形式では79㎡から52㎡へ減っている。しかしこれは、時代が遅くなると大きな建物が建てられなかった、ということではない。wealden 形式の大規模事例7例のうち4例は1476年~1510年の建設であることが分っている。しかし、平均面積が初期の時代よりも減少した事例は、これらの有名な事例よりも、更に多いのである。

概して時代が進むにつれ、小さな規模の家屋の遺構が増える傾向があることから、open hall の大きさが、建物の他の部分に比べ徐々に小さくなってくる印象を受けると考えられるのだが、この「仮説」は、ケント地域で調査された総ての中世家屋の結果に拠って確認された。HERTFORDSHIRE の調査で、ほとんどのopen hall :居住部( living area )は概ね方形で出入り口:玄関が一箇所あり、そこから間仕切で仕切られた通路が長方形に連なっている。

fig68~70 から、ケント地域では hall の占める比率が、(家屋に拠らず)ほぼ同一であることが分るだろう。これは、一つ屋根の建物( unitary roofed dwelling )では、hall の大きさ・広さは、多かれ少なかれ、建物の幅によって規定される、ということを意味していて、桁行寸法をある程度広げ得ない限り、hall 部分の占める比率がほぼ一定にならざるを得ないのである。

fig67,68,79 から、建物端部(妻側)の桁行寸法が目に見えるほど大きな事例がないことが分る。後期の大規模のwealden 形式の事例のなかには、EASTLING の TONG HOUSE( fig69e ) のように、背後に同時代に建てられた別棟が在る例も少なくない。こういう稀な事例もあるけれども、一つ屋根の住家では、中世を通してみると、地上階の総面積に占める open hall の割合は45~58%程度が普通である。そのうち、15世紀初期~中期の住家の場合は hall は、平均して <strng>地上階の総面積の49%程度であり、16世紀初期の事例では48%程度だが、この数字の差を有意と見なすには無理がある。

註 fig69e の TONG HOUSEは、unitary roofed dwelling :一つ屋根の住家ではない。

全体の傾向が一定していないのが cross-wing house : 主屋に直交して建つ別棟を有する形式である( fig70 の諸例が、これにあたるものと思われる) 。そこでは、hall の占める比率は常に小さく、36~45%を超えることはない。hall と別棟は直交し、それぞれの建屋の幅は任意であり、それゆえ、その組合せの形式はきわめて多様となる。hall と同時に建設された cross-wing house : 主屋に直交して建つ別棟の事例は決して多くはないが、時代の進行とともに、主屋と別棟の関係には多くの変化があった痕跡が認められる事例は多くある。

14世紀後期から15世紀前半には、別棟が主屋の正面に建てられる事例はほとんどない。fig68d~f のように、地上階は hall 部分と同一面内にあり、二階部分のみが跳ね出しになっているだけである。

しかし、fig68d の1380年建設の LOWER NEWLANDS のように、別棟: cross wing が主屋の(幅内に収まらず)背後に突き出る形で計画されている事例がいくつかある。こういう造り方は上手、下手どちらの側でも可能であるが、14世紀後期には、一般に上手側に造られ上手側の面積の大部分を占めるのが普通であり、総面積もそれによって大きくなっている。しかし、こういう大きな造りのcross wing1 :別棟は、15世紀になると少なくなる。それに代り、 fig70b のようなより小さい別棟が建てられるようになる。これらは、hall を伴わず、別棟だけが遺っていることが多いが、多分、別棟だけを更改することが、旧い建物を改造・改修して利用する容易で費用のかからない方策であったのであり、その時の既存の 丈の低い hall は、後世建て替えられたのであろう(このように考えると説明がつく)。hall の規模が知られている事例の場合、cross wing :別棟が並外れて大きいということはないが、総面積は大きい。これは、( hall は小さくても、)付属室とされる部分の面積が平均よりも大きいからである。

15世紀後期になると、新しいタイプの cross wing : 別棟 が現れる。これらはいずれも、14世紀後期に建てられた大規模家屋を除けば、それまでに建てられた木造家屋のなかで、数等大きく豪奢である。fig70c~70e の事例や OTHAM の STONEACRE ( fig142 下図)、SOUTHFLEET の COURT LODGE FARMHOUSE 、BENENDEN の OLD STANDEN では、cross wing : 別棟は、建物の後側だけでなく前側にも突き出ている。

註 この部分、平面図が、L字型だけではなく、T字型、H字型にもなる事例もある、ということの説明であると解しました。

15世紀の事例は)14世紀後期の事例と同じく上手側の棟が大きいのが普通であるが、いずれの側の棟であれ、その付属室部分が大きいため、hall 部分の占める比率が小さくなっているのである。ただし、hall の面積自体は、15世紀中期よりも大きくなっている。

註 15世紀になり、hall は既存のままに、cross wing を任意の大きさに造るようになった結果、全体として hall の比率が小さい事例が多くなった、という意と

解します。

以上の解釈・説明に対して、これらの壮大な家屋の建て主は、他の一つ屋根の家屋を有する(上層階級の)人びとと社会的に同じ階層であるとは思えないから、これらを上層階級の人びとの家屋を同列に扱うべきではない、という意見が出るだろう。けれども、建て主の階層の違いを論点に論じることは極めて難しく、それゆえ、この段階では、すべての木造建築を一様に扱うことにした。この建て主の階層については、第11章において論じることにする。後期の cross wing は、初期のそれとはもちろん、他のタイプの家屋とも、どこか違うということだけを、今のところは念頭に置いておくことにする。

この節 了

*************************************************************************************************************************

次回は Single-ended houses および The height of houses の節の紹介です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

筆者の読後の感想

日本なら、柱を新たに建て、新たに梁・桁を架け…、「全く新たな形状の家屋」になる、のが「増築」だと思いますが、

どうやら、彼の地では、「既存の家屋」に隣接して「新たな家屋」を別個に設ける、と考えるのが「増築」のようです。

それゆえ、「屋根の形状」を論じている、「一つ屋根」か否か・・・。

いわゆる「和小屋」組は、屋根の形状でそんなに苦労しない、あえて言えばどんな形状にも対応できる。彼の地の工法は、自由度が小さいように思える。

また、hall がきわめて大きな意味・意義をもっているようです。単なる「用」を越えて、その家屋の「格」の表示の意味があるようです。

日本で、いわゆる「座敷」「床の間」を設ける、のと似ているのかもしれません。

*************************************************************************************************************************

The relationship between size and type of house

[掲載漏れの図:fig142 を追加しました 26日 11.30]

上掲の fig67 は、ケント地域の家屋を形式、建設時期、大きさ:規模によって分別した表である。

多くの事例が多様な時代の様態を併存していて、また、事例数には、全体が現存する事例、部分的に現存する事例の双方が含まれており、場所・部位(upper ends,halls,lower ends,total ground-floor areas)ごとの規模:大きさ・面積は、それぞれの中間的・平均的な数値である。

できる限り最大の事例を得るために、場所・部位ごとに別々に観ており、また、それら各場所・部位を集積してできる形態・形状を「各形式の代表的な家屋・建屋の形態・形状」と見なしている。そのようにして構成された形態・形状は、全体が現存している事例の平均的規模・面積とほぼ一致することが確認できた。

註 この「操作」が誤りでないことが示された、ということであろう。

注意すべき第一の点は、ケント地域の家屋の規模が相対的に大きいということである。

イギリスでは、一般に、農家の建屋の地上階の面積は42~59㎡であるのに対し、ケントの木造家屋の大半は平均して、これよりも大きい。一つの時代に建てられたとみなされる事例184戸の地上階の平均面積は79㎡であり、その事例の実に84%が60㎡以上である。実際 fig67 を見ると、16世紀初期の unjettied の事例および形状不明( uncertain )の事例では、付属室部分( upper ends,lower ends )の面積が、60㎡以下であることが分る。ほとんどの家屋には二階建ての付属部があるから、利用可能の面積はかなり大きいことになる。これは、ケント地域に特有のことではなく、イギリス南東部に共通して言えることである。16世紀中期以前に建てられた SUSSEX の家屋を紹介している図では、大地主の邸宅よりも低位の家屋の173事例80%は付属室部分( upper ends,lower ends )の地上階の面積が60㎡よりも大きく、SURREY でも、155事例58%が同様であった(同地の家屋は、これまで、小規模であると見なされてきた)。

注意すべき第二点は、fig67 が示しているように、地上階の総面積が、家屋の形式により大きな差があることである。cross wings (主屋に直交配置の建屋)の地上階の総面積は、いつの時代も Wealden 形式のそれよりも広く、Wealden 形式は end jetty 形式よりも広い。end jetty 形式がwealden 形式よりも小さい(狭い)という事実は、end jetty 形式は遅れて(時代が進んでから)出現するのだ、との論を補強する事実である。一般に、大型の建屋は必ずしも小型の建屋から発展するわけではない、と見なされているのである。unjettied 形式と、形式不定 ( uncertain )の事例はきわめて多様であるが、どちらかと言えば end jetty 形式に近い。そして、形式不定の建屋は、既に触れたように、妻側の跳ね出しの有無に関わらず、正面の壁には跳ね出し部がない( fig49のe,f のような形状か)。

註 たびたび出てくる overall ground-floor area 地上階の総面積とは、日本でいう「建築面積」に相当する概念と考えられます。

fig49 は前回を参照ください。

fig67 で明らかなように、総面積が異なるにもかかわらず、一つ屋根の家屋四形式( wealden, end jetty, unjettied, uncertain )の部位別の傾向は、どの時代も似ていることが興味深い。

fig68,69,70 は、実際の事例を単純化した平面図であるが、これらの図は、fig67 とともに、この四形式の家屋のいずれも、14世紀から16世紀初頭にかけて、規模が縮小してゆくことを示している。

wealden 形式では、地上階の総面積は平均で99㎡から82㎡に減少しており、unjettied 形式では79㎡から52㎡へ減っている。しかしこれは、時代が遅くなると大きな建物が建てられなかった、ということではない。wealden 形式の大規模事例7例のうち4例は1476年~1510年の建設であることが分っている。しかし、平均面積が初期の時代よりも減少した事例は、これらの有名な事例よりも、更に多いのである。

概して時代が進むにつれ、小さな規模の家屋の遺構が増える傾向があることから、open hall の大きさが、建物の他の部分に比べ徐々に小さくなってくる印象を受けると考えられるのだが、この「仮説」は、ケント地域で調査された総ての中世家屋の結果に拠って確認された。HERTFORDSHIRE の調査で、ほとんどのopen hall :居住部( living area )は概ね方形で出入り口:玄関が一箇所あり、そこから間仕切で仕切られた通路が長方形に連なっている。

fig68~70 から、ケント地域では hall の占める比率が、(家屋に拠らず)ほぼ同一であることが分るだろう。これは、一つ屋根の建物( unitary roofed dwelling )では、hall の大きさ・広さは、多かれ少なかれ、建物の幅によって規定される、ということを意味していて、桁行寸法をある程度広げ得ない限り、hall 部分の占める比率がほぼ一定にならざるを得ないのである。

fig67,68,79 から、建物端部(妻側)の桁行寸法が目に見えるほど大きな事例がないことが分る。後期の大規模のwealden 形式の事例のなかには、EASTLING の TONG HOUSE( fig69e ) のように、背後に同時代に建てられた別棟が在る例も少なくない。こういう稀な事例もあるけれども、一つ屋根の住家では、中世を通してみると、地上階の総面積に占める open hall の割合は45~58%程度が普通である。そのうち、15世紀初期~中期の住家の場合は hall は、平均して <strng>地上階の総面積の49%程度であり、16世紀初期の事例では48%程度だが、この数字の差を有意と見なすには無理がある。

註 fig69e の TONG HOUSEは、unitary roofed dwelling :一つ屋根の住家ではない。

全体の傾向が一定していないのが cross-wing house : 主屋に直交して建つ別棟を有する形式である( fig70 の諸例が、これにあたるものと思われる) 。そこでは、hall の占める比率は常に小さく、36~45%を超えることはない。hall と別棟は直交し、それぞれの建屋の幅は任意であり、それゆえ、その組合せの形式はきわめて多様となる。hall と同時に建設された cross-wing house : 主屋に直交して建つ別棟の事例は決して多くはないが、時代の進行とともに、主屋と別棟の関係には多くの変化があった痕跡が認められる事例は多くある。

14世紀後期から15世紀前半には、別棟が主屋の正面に建てられる事例はほとんどない。fig68d~f のように、地上階は hall 部分と同一面内にあり、二階部分のみが跳ね出しになっているだけである。

しかし、fig68d の1380年建設の LOWER NEWLANDS のように、別棟: cross wing が主屋の(幅内に収まらず)背後に突き出る形で計画されている事例がいくつかある。こういう造り方は上手、下手どちらの側でも可能であるが、14世紀後期には、一般に上手側に造られ上手側の面積の大部分を占めるのが普通であり、総面積もそれによって大きくなっている。しかし、こういう大きな造りのcross wing1 :別棟は、15世紀になると少なくなる。それに代り、 fig70b のようなより小さい別棟が建てられるようになる。これらは、hall を伴わず、別棟だけが遺っていることが多いが、多分、別棟だけを更改することが、旧い建物を改造・改修して利用する容易で費用のかからない方策であったのであり、その時の既存の 丈の低い hall は、後世建て替えられたのであろう(このように考えると説明がつく)。hall の規模が知られている事例の場合、cross wing :別棟が並外れて大きいということはないが、総面積は大きい。これは、( hall は小さくても、)付属室とされる部分の面積が平均よりも大きいからである。

15世紀後期になると、新しいタイプの cross wing : 別棟 が現れる。これらはいずれも、14世紀後期に建てられた大規模家屋を除けば、それまでに建てられた木造家屋のなかで、数等大きく豪奢である。fig70c~70e の事例や OTHAM の STONEACRE ( fig142 下図)、SOUTHFLEET の COURT LODGE FARMHOUSE 、BENENDEN の OLD STANDEN では、cross wing : 別棟は、建物の後側だけでなく前側にも突き出ている。

註 この部分、平面図が、L字型だけではなく、T字型、H字型にもなる事例もある、ということの説明であると解しました。

15世紀の事例は)14世紀後期の事例と同じく上手側の棟が大きいのが普通であるが、いずれの側の棟であれ、その付属室部分が大きいため、hall 部分の占める比率が小さくなっているのである。ただし、hall の面積自体は、15世紀中期よりも大きくなっている。

註 15世紀になり、hall は既存のままに、cross wing を任意の大きさに造るようになった結果、全体として hall の比率が小さい事例が多くなった、という意と

解します。

以上の解釈・説明に対して、これらの壮大な家屋の建て主は、他の一つ屋根の家屋を有する(上層階級の)人びとと社会的に同じ階層であるとは思えないから、これらを上層階級の人びとの家屋を同列に扱うべきではない、という意見が出るだろう。けれども、建て主の階層の違いを論点に論じることは極めて難しく、それゆえ、この段階では、すべての木造建築を一様に扱うことにした。この建て主の階層については、第11章において論じることにする。後期の cross wing は、初期のそれとはもちろん、他のタイプの家屋とも、どこか違うということだけを、今のところは念頭に置いておくことにする。

この節 了

*************************************************************************************************************************

次回は Single-ended houses および The height of houses の節の紹介です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

筆者の読後の感想

日本なら、柱を新たに建て、新たに梁・桁を架け…、「全く新たな形状の家屋」になる、のが「増築」だと思いますが、

どうやら、彼の地では、「既存の家屋」に隣接して「新たな家屋」を別個に設ける、と考えるのが「増築」のようです。

それゆえ、「屋根の形状」を論じている、「一つ屋根」か否か・・・。

いわゆる「和小屋」組は、屋根の形状でそんなに苦労しない、あえて言えばどんな形状にも対応できる。彼の地の工法は、自由度が小さいように思える。

また、hall がきわめて大きな意味・意義をもっているようです。単なる「用」を越えて、その家屋の「格」の表示の意味があるようです。

日本で、いわゆる「座敷」「床の間」を設ける、のと似ているのかもしれません。