「日本の木造建築工法の展開」

PDF「Ⅰー1人はどこにでも住めるか」 A4版7頁 (PCの方は、左上の「開く」をクリックし、さらに「Word Onlineで開く」をクリックしてください。)

Ⅰ-1 人はどこにでも住めるか・・・・集落:村、町の立地の条件

人が住むことができるための「必要条件」は、「食料」「飲み水」が得られることです。

「必要条件」とは、生物の生存条件にほかなりません。そして、この「必要条件」の有無が「集落」の原初的な段階での「立地」選定にあたって、根本的な選択・判断指標になります。

日本の場合、当初、「飲み水」は湧き水や井戸が頼り、「食料」は主として、米が得られること、手近に稲が栽培できることでした(稲作をはじめとする農耕は縄文期の後半から始まるとされています)。

東京から中央線で西へ向う車窓からは、視界の一帯が建物で埋め尽くされているのが見えます(下の地図は、東京周辺の国土地理院の1/20万地形図:1989年発行。都心から30~40kmは家並で埋められている)。

こういう風景を見慣れてしまうと、人はどこにでも住める、と思ってしまうかもしれませんが、こうなったのは、そんなに昔からではありません。

東京でも、最初に人が住み着き「集落」が生まれたのは、「必要条件」の確保できた限られた場所です(古代~中世、東京の中心部は沼沢地。13、14頁参照)。そして、「必要条件」を確保するための「技術」の進展とともに「集落」が増殖する、この「必要条件の確保の連続」が現在の東京を生んだのです。 註 「集落」とは人びとが定住することにより生まれる一定の地区:村や町を言う。「落」:「落ち着く」の意⇒落着、落慶・・・。落一字でも村、町を指す。

一方、西欧の都市では、建物で埋め尽くされるようなことが起きてはいません(下図の地図はロンドン周辺地図:帝国書院刊 基本地図帳より)。それは、人びとが「必要条件」だけで「事」を決めず「十分条件」をも考慮したからです。「十分条件」とは、「人間的」「感性的」な「条件」と言えばよいでしょう。

たとえば、弁当持参で山道を歩いているとき、腹がへったからといって、所構わずに弁当を開く、ということはなく、弁当を食べるのに相応しいと思える場所を選びます。日々の行動に際して、無意識のうちに行なっている「選ぶ」という判断をさせるもの、それが「十分条件」の中味なのです。

東京でも、第二次大戦前の都市計画では、西欧の都市にならい、環状8号線(都心から約15~20㎞)の外側にグリーンベルトを設ける構想がありました。その内側が市街化区域、そこから出るゴミの処理は、グリーンベルトに設ける清掃工場で処理することも計画されていました。

しかし、この「理念」「計画」は、「地価の上昇⇒地域経済の活性化」という「全国総合開発計画」の下で消滅してしまいます。

ただ、清掃工場だけは「計画」どおりにつくられ、住宅密集地の中に清掃工場があるという現在の姿になったのです。当初の構想の姿は、砧緑地の中の清掃工場に見られます。 ただ、清掃工場だけは「計画」どおりにつくられ、住宅密集地の中に清掃工場があるという現在の姿になったのです。当初の構想の姿は、砧緑地の中の清掃工場に見られます。

以後、東京は、田畑や山林が家々に埋め尽くされ、西欧の都市とは異なる姿になってゆきます。

それは、「必要条件」の「整備」のみにつとめ、「十分条件」について思いやることを忘れた結果と考えることができます。

参考 地図で見る東京の変遷

図1 古代の関東平野 利根川と淀川(中公新書)より

関東平野の西半分の河川は東京湾へ、東半分は霞ヶ浦一帯を経て銚子にそそいでいた。 両者の間に、微高地があり、それが分水嶺になっていたからである。 徳川幕府は、江戸に居城を移してから直ぐに、この分水嶺を掘削し、利根川の流路を銚子へ変える工事を行なった。 その目的は、水害防止とともに、舟運・水運の安定化:水量・水位の安定化にあった、と考えられている。

図2 中世末の東京 図集 日本都市史(東京大学出版会)より

中世末、浅草寺、江戸氏の江戸館、大田道灌の居城などのほかは、一帯がどのような状況であったかは不明。図は、考古学資料、地質、地図などを基にした推定図。

図3 寛文年間(1660年代)の江戸 図集 日本都市史(東京大学出版会)より

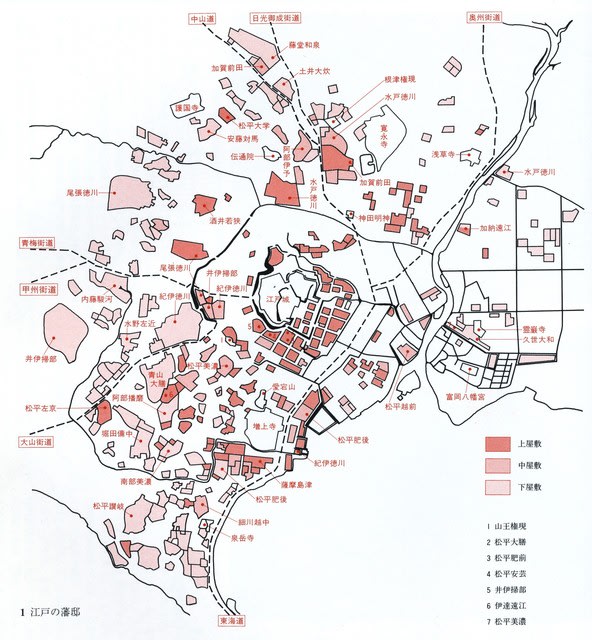

図4 江戸の藩邸の立地 同書より

図5 明治30年頃の東京中心部 陸地測量部 1/20000地形図より 「浅草米庫」とは、徳川幕府が設置した米の備蓄倉庫。 専用の船着場を持つ。 図3にも見える。

関東平野の米が、この米庫に集められ、武士に配布された。このことから、この一帯を蔵前と呼ぶようになった。 この一帯、いわゆる下町は商工主体、山の手は武士、そして郊外に農民、とのように住み分けられていた。 商工がこの一帯に定着したのは、通運の便を必要としたから(水害などは承知の上)。 当時の通運では、水運・舟運が大きな比重を占めている。 これは明治になっても続き、鉄道開設後は水運・鉄道が両輪となり、一帯の商工業を支えてきた。その延長で、近代的な工場群も一帯に成長する(鐘淵紡績、王子製紙、十条製紙、石川島重工・・青字はいずれも地名)。

昭和30年代に入り、自動車運送が盛んになると、工場立地の要件が変り、工場は一帯から撤退し始める。 そしてその跡地が中高層集合住宅に変貌した。 ただし、その一帯は住居地としての必要・十分条件(次頁参照)の整った場所ではないことに留意する必要がある。

「集落」の成り立つ「必要条件」「十分条件」双方を充たして生まれ、建物で埋め尽くされることもなく当初の姿を残している地域の例を見てみます。それは、近世までの(あるいは、第二次大戦前の)日本の村・町の姿の名残(なごり)にほかなりません。

下の地図は、最近、研究学園都市の周辺の「開発」の結果、とみに変貌の著しい筑波山麓一帯が、まだ静かだった20年ほど前の地図です(1/5万地形図 国土地理院より 網掛けは筆者)。

網を掛けてあるところは水田です。水田が東の方へ伸びています。地図でAと記した部分です。このような地形は、東側の山から流れてきた川によってつくられています。

地図には、北側と南側に東に向う道が2本あります(北側は広く、南側は山道で細い)。いずれも坂道で、鞍部を越えて山向うの集落に至ります。と言うより、地質上、水が流れて鞍部が生まれた、その谷沿いに峠越えの道ができた、と言う方が正しいでしょう(谷にいつも水が流れているわけではありません)。

このAの部分は、何の手も加えずに稲を育てることのできる絶好の場所、天然の田んぼでした。しかも裏山では綺麗な水が湧いています。「必要条件」はそろっています。そのような所を見つけて人は住み着きます。Aには古代の条里制の水田遺構がありました。

そして集落は、おそらく山裾の田んぼの縁にあったのだと思われます。Bと付した東側の「六所」「立野」そして、田んぼの南の「館」などのあたりです。どこも飲み水には恵まれています。 網をかけた水田の北の縁、筑波山の南麓に沿ってほぼ等高線上にBと付した集落が並んでいます。この集落内には、北側に自噴する泉水のある庭を設けている家があります。 この等高線のあたりは、筑波山に降った雨水が地下水となり地表近くに表れる地点ですが、等高線のどこでもいい水が得られるのに、Bと付した集落は連続せずに飛び飛びに並んでいます。

これは、「必要条件」が揃っていれば、かならずそこに住み着くとは限らない、ということにほかなりません。ここで「選択」が行なわれているのです。そして、その「選択」にあたっての指標になるのが「十分条件」なのです。これは、あたりを実際に歩いてみると直ちに納得します。集落のない場所は、まわりに比べ、それほど気分のよい場所ではないのです。

東京の近くだったら、所構わず家が建てられると思われますが、このあたりでは、人はこういう「選択」をして住み着いたのです。

さて、天然の田んぼの容量には限りがあります。天然田んぼだけで暮せる人口には限りがあるのです。そこで次に人が住み着くのは、天然田んぼよりは見劣りはするけれども水田化できる場所です。それは、河川のつくりなした「自然堤防」や「中洲」で、そこに開かれた新たな集落を「新田」と呼びます。地図ではCという符号を付けてあります。当然、Bのような良好な地下水が手近に得られるわけではなく、井戸が頼りですから、井戸の水質のよいところが集落の拠点になります。 Cには、新たに人が外からたどりついて開いた場合と、周辺の集落から意図的に住み着く「新田」の場合とがあります。後者の場合は、一般に出身の集落名が付けられます(例:「国松新田」)。

この地図の範囲にはありませんが、近世になると、政府による大規模の開発による「新田」も生まれます。この開発を実際に差配した人たちを「地方(ぢかた)巧者(こうじゃ)(功者)」と呼んでいます。

このほかに、この地図には見当たりませんが、奈良盆地などで多く見かける「環濠(かんごう)集落」と言われる集落があります(関東平野にもあります)。 これは、さらに条件の悪い低湿地に住み着く方法で、周辺に濠を掘り、その土で居住地をかさ上げするのです。濠が排水先になり、居住地は居住条件がよくなります。当然飲み水は井戸が頼りです。

以上が、この地域の(多分、各地域の農業集落に共通の)諸相なのですが、1960年代頃から、大きく変ってきます。その要因は、簡易水道の普及です。

自給体制:農業や商業は早くから大きく変っても、飲み水に頼ることだけは変りませんから、住居の立地は相変わらず集落内でした(「必要条件」とは、人が生きてゆくための条件なのですが、その具体的な姿は時代により変るのです)。 これが簡易水道の普及で大きく変り、居住地が集落の外に出るようになってきます。中には田んぼを埋め立てて、そして住宅メーカーも進出し始めています。集落の「秩序」が大きく変り始めた、と言うより、新たな「秩序」が見出せないまま集落が崩れてゆく、と言う方が当っているでしょう。

観ていると、その土地での暮し方とは関係なく、単に都会の恰好を追いかけているのではないか、とさえ思います。なぜなら、自然環境はまったく以前と変っていないのに、「都会の環境?」向きのつくりが多く見られるようになっているからです。

「必要条件」は所によって変ることはありません。

一方で、「十分条件」は地域によって異なって当然なのですが、「各地域なりの十分条件」を考えない「都会風のつくりかた」が農村地域にも現われ始めている、そんな風に思えます。たとえば、きれいな空気に満ちている地域で、開口部を小さく狭くして、「空調」を前提にしたつくりが増えている、などというのもその一例と考えてよいでしょう。

建物は、その地の「必要にして十分な条件」を備えて初めて、その地になじんだ建物になる、ということを、あらためて認識する必要があるのではないでしょうか。

以上のように、日本では、当初山裾の湧水点近くに居を求めた人びとは、「必要条件」の獲得技術:井戸の掘削などの利水技術(ダムや水道も含む):の進展とともに、徐々に平地へと進出してきたのです。

関東平野では、今でこそ東京が「中心」ですが、それは、江戸時代:徳川の世になってからのことです。関東平野に人びとが住み着いたのは、平野を形づくり囲んでいる山なみの山麓、水に恵まれ、自然の可耕地も広がる一帯。とりわけ、平野北部の上州:群馬県(上州・上毛野(かみつけの))の南部、利根川上流左岸のあたりです。 上州の南部一帯は、手を加えないで使える水が豊富でしたから(「大泉」「小泉」などの地名がある)、人が早く住み着き、その中から後の「東国の武士」の祖になる豪族が生まれます。 一帯が古墳だらけであること、時の政府が、官道・「東山道(とうさんどう)」をこの一帯へ通したのも、この一帯の繁栄を物語っています。なお、徳川家も、元をただせばこの地の出です(太田市世良田(せらだ))。 現代の感覚では、「利水」のためには先ず「治水」と考えたくなりますが、最初人びとはまったく逆、「利水」:目の前にある使える水を利用すること:から始めたのです。高崎の標高は80~90m、そのあたりから始まった開拓は、埼玉南部あたりで、標高0mに達してしまい、その水処理の対策として、各種の土木技術が発展する* という皮肉なことも起こります(* 川が川を越える、などという場所もあります)。

このように、普段気が付きませんが、日本は、「必要条件を整える術」を用意することがきわめて容易な(いわば特殊な)地域なのです。 「必要条件」が簡単に整えられるため、「都市計画」も簡単に変更可能、その上、「必要条件確保の容易さ」に寄りかかり、「十分条件」を思いやることを忘れた結果、それが今の東京の姿なのです。

こういうことは、他の地域では普通に見られることではなく、日本という特別な地理的環境ゆえの姿だと言ってよいと思います。当然ですが、世界の他の地域は、すべて日本と同じではありません。

日本と大きく異なる例を挙げます。 中国西域・敦煌(とんこう)を訪ねたことがありますが、西安(せいあん 古代の長安)から蘭州(らんしゅう)そして敦煌(とんこう)への鉄道沿線で見た風景に強烈を受けました(地名は日本語読み)。一帯はいわゆる「黄土(こうど)高原(こうげん)」。山脈が延々と続きますが、その山肌は赤茶色、日本なら人が住み着くはずの山麓にはまったく人家が見えません。

この乾燥の激しい一帯では、雨季に山に降る雨雪が地中に深く浸透し、標高最低地点で地表に顔を出す、それがいわゆる「オアシス」ですが(仏像群で有名な敦煌もその一つ)、定住する人びとは、その地を居住地に選びます。「人が暮すための必要条件」を、そこでのみ確保できるからです。

黄土高原 世界地図帳(平凡社)より

オアシスは盆地の底にあるため、昼間は暑く夜は冷えます。日本では人びとが最初に住み着く土地ではありません。 そして、このオアシス以外の場所の居住地としての「必要条件」の整備は、並大抵のことではありません。河川は遥か彼方のため、水路を設けても、大部分の水は目的地にたどりつく前に大地に吸い込まれてしまうからです(西域には、海に注ぐ河川はありません)。水を吸わない材料で水路をつくるか、吸い込まれてもなお流れるだけの大量の水を流すか、蒸発しない地下水路をつくり汲み上げるか・・・・、それは大土木工事を必要とします。東京のようには、簡単にはなり得ないのです。

黄土高原の一般的な住居は、次頁の例のように、版築でつくられるのが普通ですが、西域に比べれば降雨量の多い古代中国の中心長安(それでも、日本の約4割:「各地の気象」参照)、現在の西安郊外には、下の写真(撮影筆者)のように、地面に約10~15m角、深さ5mほどの竪穴を掘り、それを中庭:広間として、四周の壁に横穴の房を掘って(すべて手掘り)住居にする例が見られ、窯洞(ヤオトン)と呼ばれ、現在でもつくられています(崖に横穴を掘り房にする例もあります)。 冬暖かく、夏は涼しい快適な居住環境となるようです。 版築は、この土層から学んだ発案だという説もあります。

丘陵の端部:崖に掘られた横穴住居 窯洞1 広間:中庭に別棟の建屋 窯洞2 典型的な例

窯洞(ヤオトン)の内部(房)は下の写真のようになっています。 中国伝統民居建築(台北 美工図書社 刊)より