最近とみに「耐震」が叫ばれています。何か、最近になって急に地震が頻発するようになった、あるいは大地震が起きるようになった、かのようです。

そしてさらに、日本の建物は、地震に弱い、日本の建物(木造が主ですが)は地震に弱かった、だから「耐震補強」がいるのだ、という印象そして「誤解」を世の人びとに与えるような言説さえとびかっています。

しかし、地震に弱いのは、残念ながら、戦後の「建築基準法に従った建物」であって、古来の建物は、全部とは言いませんが、実は戦後のそれに比べれば地震に強いのです。なぜなら、古来の経験・体験が反映しているからです。

前にも紹介したことがありますが、「理科年表」(国立天文台編、丸善刊)に、有史以来、日本で起きたM6以上の地震(死者1名以上又は家屋等全壊1以上の被害のあった地震)が年代表にまとめられて載っています。もちろん、古代~中世については、あくまでも「記録のあるもの」で、その他にも地震はあったはずです。

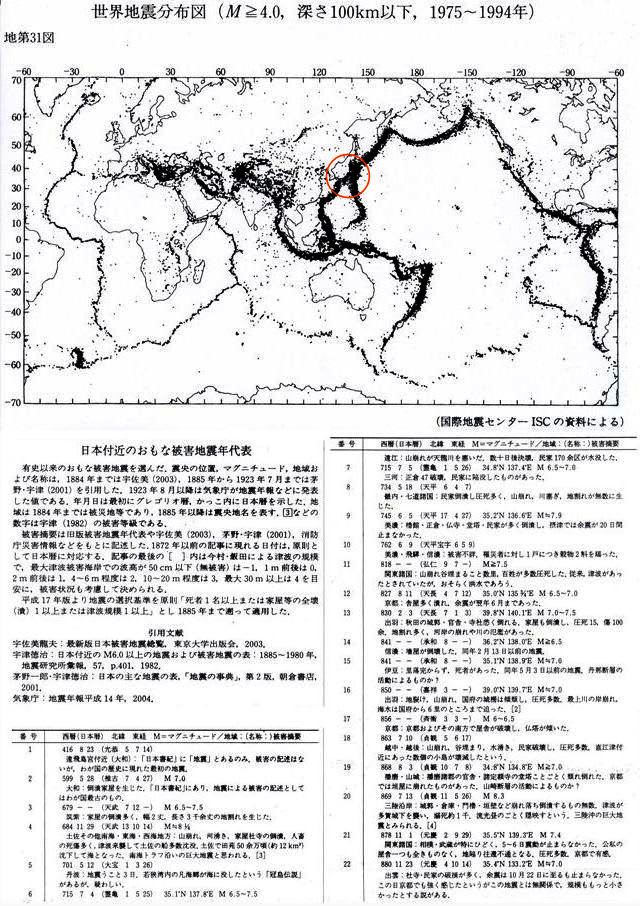

上に、「理科年表(2006年版)」から「世界地震分布図(M≧4.0、深さ100km以下、1975~1994)と「日本付近の主な被害地震年代表」のうちの1頁と2頁を載せます。

「年代表」には、2005年3月までに起きたM6以上の被害地震414件が載っていますが、1~2頁には、416年から880年までのおよそ470年間の記録、22件が載っています。

当然、当時の「記録」は限られていますから、実際はもっと起きていたと考えられます。

また、「地震分布図」は、1975年~1994年の20年間の記録ですが、日本は、地震の発生源の真っ只中に位置しているのです(まさか、これを見て、地震がこの20年間に急増した、あるいは集中して発生したなどと思う人はいないでしょう)。

註 図版は、恐縮ですが、拡大してご覧ください。

つまり、この二つの「資料・史料」で分ることは、

古来、この日本で暮す限り、人びとにとって、地震は、いわば日常茶飯事の現象だった、

ということです。

建物をつくる、その原点は「住まいをつくること」にある、というのは今さら言うまでもないことだと思います。そして、「住まいをつくることの基本」は、「自分たちが安心して閉じ篭もることのできる空間を確保する」ことにあります。

だから、原初的な「住まい」は、地域によらず、外界に対してきわめて閉鎖的な空間になります。具体的に言えば、外界との接点は、その空間の出入口だけ、そういう空間をつくることです。

これは、いかなる地域に置いても共通の「住まいの基本の形」で、異なるのは、材料の違いだけ、と言ってよいでしょう。たとえば、乾燥地域では土が主材料で屋根も勾配は不要、多雨の地域では木が主になり急な勾配の屋根になる・・・などの違いです。

註 「日本の建築技術の展開-1・・・・建物の原型は住居」

そのような「住まい」をつくるとき、地震などに縁のない地域ならば、普通は、重力だけ考えてつくれば済みます。

ところが、日本の場合は、重力だけでは済みません。地震が頻発し、毎年のように「台風」にさらされます。しかも、日本は、多雨地域であり、かつきわめて高温・多湿の地域でもあります。

簡単に言えば、日本では、「多雨多湿」でしかも「地震が頻発」し、「毎年台風が襲来」するなかで「自分たちが安心して閉じ篭もることのできる空間を確保」しなければならないのです。このような地域は、世界の中でもきわめて特殊と言えるかも知れません。

そのような状況のなかで暮す人びとは、当然、それらの状況・事情(最近の言葉で言えば「環境」です)を勘案しながら住まいをつくるはずです。つまり、「多雨多湿や地震の頻発、台風の襲来にどのように立ち向うか」は、日本で暮す場合のいわば「宿命的な課題」だったのです。

けれども、古代、主に寺院建築で使われた中国伝来の技術は、日本とはまったく異なる性格の地域で生まれ育った技術でした。

日本と交流のあった隋や唐は、中国大陸でも「黄土高原」の東端、現在の西安、当時の長安を中心とした国家です。

西安のあたりは、黄土高原では比較的雨の多い地域ではありますが、しかし日本とは比較になりません。

たとえば、西安の年間降水量は、最近30年の平均で555.8mm/年、東京は1466.7mm、奈良1333.3mm、京都1545.4mmです。この傾向は、古代にあっても同様であったと考えてよいでしょう。

それゆえ、彼の地の植生も日本とは大きく異なります。当然、建物に使われる木材の樹種が違います。彼の地では楊樹の類が多いのです。

第一、木材が建物づくりの主材ではありません。黄土高原の東部は、土と木の複合でつくるのが主だと言ってよい地域です(西部の方は土が主です)。そのため、日本に伝来した技術はそのままでは通用しない場面が多々見付かり、徐々に改良が加えられてゆくことはすでに見た通りです(下註)。

註 「日本の建物づくりを支えてきた技術-6」

「日本の建物づくりを支えてきた技術-7」

つまり、日本では、そのはじめから、建物をつくるにあたって、自国の「独特の環境」に適応する策を考えざるを得なかったはずなのです。

もちろん、当事者たちは、その環境を「独特」と考えていたわけではなく、彼らにとっては「あたりまえ」のことです。

そして、中国の技術が伝来した頃にも、すでに、その環境に適応した何らかの対応策を持っていたと考えてよいでしょう。

その意味では、仏教寺院建築のために導入された中国の技術によって、「自前の技術」は、いわば「まわり道」することを強いられた、と言えるのかも知れません。

すなわち、今の人のように「耐震」などという「大それた」ことは考えてはいませんが、古来、この日本という地域に暮す人びとが建物をつくる場合、多雨多湿のなかでいかに暮すか、とともに、常にその念頭には、地震や台風の問題があったことは間違いありません。

それゆえ、古来、日本で暮す人びとにとっての「建物づくりの技術」の「命題」は、次の三つに要約されるはずです。

① 多雨多湿の環境で暮しやすい空間を確保すること。

② ①を充たした上で、地震や台風で簡単に壊れないようにすること。

③ そして、常時保守点検ができ、壊れた場合でも、補修・修理が行えること。

そしてこの「命題」は、現在においても生きているはずです。

このシリーズで、これまで見てきたように、わが国の建物づくりとその技術を見直してみると、古来人びとが、ついこの間までは、この「命題」に対して真摯に向き合ってきたことが分ります。

ところが、残念ながら、この1世紀足らずの間に、この「命題」が、建築の世界から喪失してしまったのです。

たとえば、現在「耐震」を唱える人の頭には、①も③もまったくないように見えます。現在の「耐震」を見ていると、「人は耐震のために一生暮す」かの錯覚さえ覚えます。

註 ただ、ここで考えなければならないのは、人が建物をつくるとき、

はじめから「本格的なつくりの建物」をつくるわけではない、

ということです。

「とりあえずのつくりの建物」で済ます場面もあるのです。

「台風で吹き飛ばされないように」とか、

「地震で壊れないように」とかは考えず、とにかく当面、

「多雨多湿の環境で暮せる」ことだけ考える場面もあるのです。

むしろ、これが普通の様態と言ってよく、その過程を経て、

本格的なつくりを考えるようになるのだ、と言えるでしょう。

しかし、そのような「とりあえずの段階」であっても、

地震や台風の問題は人びとの頭の中では大きな領分を占めています。

地震や台風で「壊れるかもしれない」ということは念頭にあり、

しかし「とりあえず」で済まさざるを得ないのです。

運悪く「とりあえずのつくりの建物」が多い状態のときに

地震や台風に遭うと、大きな被害が生じてしまいます。

明治年間に起きた地震による都市の被災にはそれが多く、

それだけを見て「うろたえた」学者たちが考えたのが

いわゆる「在来工法」であったことはすでに見たとおりです。

「『在来工法』はなぜ生まれたか-4」