[註記追加 31日 0.10][同 0.22]

「実物大実験」に付き合っていたら、どこまで書いていたのか思い出すのに時間がかかり、さらに図版の編集にも思った以上に時間がかかってしまった!

上代から平安の頃までに使われる「継手」は、ほとんどが「鎌継ぎ」のようで、そのいろいろな方法を見てきました。

「継手」としては、「鎌継ぎ」のように、材の端部を「凸型」と「凹型」をつくって凹凸を嵌めこむ方法とは別に、仕事が簡単な、継がれる二材を同型に刻む「相欠き」の方法(ただし、上下、あるいは左右が逆の型になります)、およびその発展型として、「相欠きの先端を鉤型に刻み、二材を引っ掛ける方法」があります。

後者つまり「鉤型相欠き」は、いろいろ探しましたが、上代~平安の例が見当たりません。ご存知の方が居られましたらお教えください。

註 「鉤型相欠き」に似た「継手」に、「略鎌継ぎ」があります。

ただ、「略鎌継ぎ」は、主に「南大門」や「浄土堂」の例より

厚さが薄い「貫」に対する場合の継手で、少し感じが異なります。

「鉤型相欠き」だと、その先の発展が予想できますので、

ここでは、こういう呼び方をしています。

[註記追加 31日0.10、文言改訂 11.10]

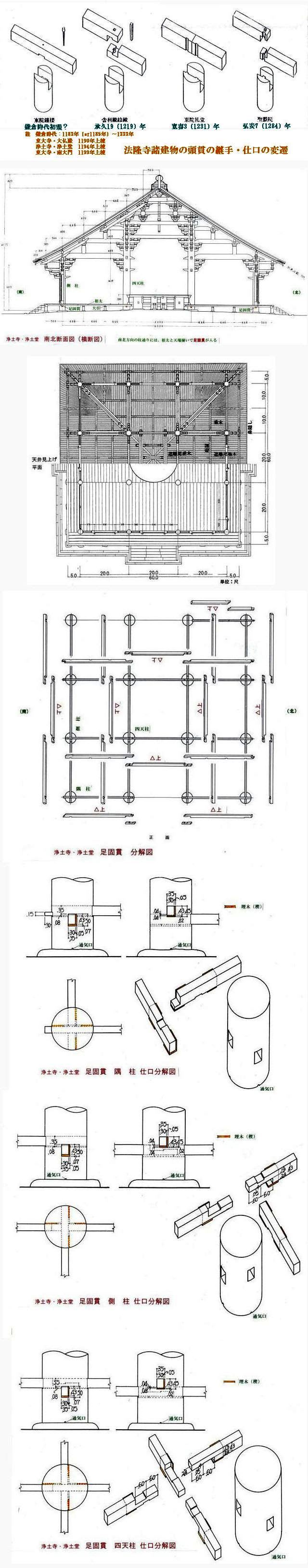

上掲の最上段の図は、先に紹介した「法隆寺」の諸建物の「頭貫」の納め方・継手の変遷を示した図の一部の再掲です(下記註参照)。

註 「日本の建物づくりを支えてきた技術‐7の補足・・頭貫の納め方の変遷」

ただ、先回は、変遷を建物名だけで追っていましたが、今回は建物の建立年代を併記し、再掲しています。

これを見ると、「鉤型相欠き」は、確かではありませんが、寺院の建築では、いわゆる「大仏様」で「貫」を継ぐ時に多用されて以来(つまり、1200年代に入ってから)、使われるようになったような印象を受けます。

「大仏様」の「貫」の「継手」については、すでに「東大寺・南大門」の「貫」について紹介しました(下記参照)。

「大仏様」の場合の「貫」は、「貫」といっても、現在、梁や桁に使われる「平角(ひらかく)材」に等しい断面の材料です。

註 「日本の建物づくりを支えてきた技術-14」

東大寺の鎌倉再建と時を同じくして、兵庫県の現在の小野市に、東大寺再建と同じく僧「重源(ちょうげん)」の下で、「浄土寺・浄土堂」が建てられていることは大分前に紹介しました。

註 「浄土寺・浄土堂・・・・架構と空間の見事な一致」

「浄土寺・浄土堂、ふたたび・・・・その技法」

「浄土寺・浄土堂、更にふたたび・・・・続・その技法」

以前の紹介の際には、「浄土寺・浄土堂」は1192年に建てられた旨書きましたが、あらためて調べてみたところ、「国宝 浄土寺 浄土堂修理工事報告書」では、建久5年(1194年)上棟、とあります。1192年というのは、たしか「日本建築史図集」の記載によるものだったと思います。

「奈良六大寺大観 東大寺一」によると「東大寺大仏殿」の上棟は建久元年(1190年)、「東大寺南大門」は正治元年(1199年)上棟とありますから、1192年、1194年のいずれにしろ「浄土寺・浄土堂」は、「大仏殿」の上棟と「南大門」の上棟の間の時期に建てられたことになります。

「浄土寺・浄土堂」にかかわった大工は特定できているようですが、その大工一門が東大寺再建にもかかわっているのかどうかは分りません。

大仏殿再建に使われた技法の詳細は分りませんが、「浄土堂」と「南大門」は、ほぼ同一と考えてよさそうです(「再建大仏殿」の復元推定は、「南大門」の技法で考えられているようです)。

ただ、技法は同じようでいて、「南大門」は剛毅そのもの、「浄土堂」からは豪快ながら たおやか、そのような印象を私は受けます。

現代と違って、奈良と兵庫・小野はきわめて遠い距離です。

時期が近いこと、場所が隔たっていること、仕上りの感じも違うこと、などから考えて、両者は、異なる大工棟梁一門がかかわったのだ、と考えた方が自然かもしれません。

しかし、年代はほぼ同時期に、遠く離れた両地で、同じような「技術・技法」が、どのようにして展開し得たのでしょうか。

上に掲げたのは、「国宝 浄土寺 浄土堂修理工事報告書」に載っている「浄土堂」の「足固貫」の「分解伏図」と「仕口の分解詳細図」です。

掲載するにあたって、原版を基に、編集しなおしてあります(上記註の記事で紹介した「文化財建造物伝統技法集成」より抜粋した図版も、原図はこの「修理工事報告書」からのものです)。

これを見ると、「架構というものの本質」を見抜き、仕事の方法を整理し、極力同一の方法で、無駄なく目的を達する、つまり「合理性で貫かれている」という点で、先に紹介の「南大門」の「貫」の仕事とまったく同じ考え方で仕事がなされているように、私には見えます。

具体的に見てみると、平面自体、20尺格子の3間四方という単純な平面。

立面でも軒に反りがなく水平で、おまけに「鼻隠し」まで付いている。

隅の垂木は「扇垂木」で、それまでの寺院の垂木とは違い、単なる恰好ではなく、ちゃんと屋根を支えている(上掲の天井見上げ参照)。それまでの寺院では考えられない姿です。しかし、理屈は通っています。

註 「扇垂木」は中国技術の援用と言われています。

よく分りませんが、古代以来、この方法は伝わっていた筈ですが

日本では軒の隅だけ垂木が平行でないのを嫌ったようです。

平行にすると、垂木を受ける桁:支点からはずれる部分が生まれ、

そこでは垂木がぶら下がる形になります。

「配付垂木(はいつきだるき)」と言いますが、もしかしたら

「張付き垂木」の訛りかもしれません。[註記追加 31日0.22]

今回は「足固貫」をとり上げますが、「足固貫」は、高さ4.3寸×幅3寸の平角材を、東西方向(図の上下方向)の各柱通りを「下木」、南北方向(図の左右方向)の各柱通りを「上木」として、それぞれ柱を貫通し、上端で0.35尺(3寸5分)の段差をつけて設けてあります(断面図の中2本の柱の「足固貫」に塗った黄色が見えなくなっていますが、そこにも「貫」はあります)。

「下木」は天端が「大引」と同じ、「上木」は「根太」と天端が同じです。

註 「分解図」中の「組立ての分解姿図」は、

「△上」という表記の側を上方として見た姿です。

部材は各方向ともすべて一材の長さを柱間1間分とし、柱内で継いでいます。

柱と「貫」の取合い、すなわち仕口と継手は、上掲の図の通りで、基本的にすべて同一です。

「貫」を貫通させる穴は、高さ、幅とも「貫」の寸法より一回り大きくあけられていて、「貫」を通した後、下と横に「埋木(楔)」を打込んで固めています(「南大門」の「貫」には、横の「埋木(楔)」はないようです)。

ただ、正面側の中の間には、分解図のように、継手部分だけが柱内に残り、柱間には「貫」がありません。一旦入れたものを後で切ったのではないか、と見られていますが理由は分らないそうです(なお、柱内に残された部分の図には、「下木」への掛かり部分の「欠き込み」の書き込みが抜け落ちているのではないかと思います)。

また、西側の柱通りの内、南側の2間には「貫」がなく(柱には「貫」を通す穴はあけられています)、北側の1間には、途中で継いだ「貫」がありますが、このようにした理由も、調べてみても分らなかったそうです。

註 もしかしたら、後世に、何かの理由で抜いて、後補しなかった?

不明な点はあるにしても、ここに見られるのは、基本的に、きわめて単純明快な計画です。しかも筋が通っています。真の意味で合理的です。

こういう仕事は、「その場しのぎのやり方」「出たとこ勝負のやり方」ではできません。

当然、部分だけ見ていてもできません。全体を見通し、整理し、統一するという工人たちの「強い意志」を必要とします。

私はそこに、「現在の仕事」には見られなくなった「近代初頭の仕事」に通じる点を見出すことができるようにさえ思います。

近代初頭、多くの人びと:「技術者」が、過去の「しがらみ」を脱し、当たり前のように、真の意味で「合理的な発想」でものをつくるべく努めていました(下註参照)。

註 「コンクリートは流体である・・・・無梁版構造」

「アンリ・ラブルースト・・・・architect と engineer」

時代は、まだ、いわゆる「大仏様」:「貫」の使用が、寺院建築では、一般化・普遍化していない、というより「公認されていない」時期です。

そういう技術・技法が、遠く離れた土地で、ほぼ同時に、用いられていたというのは驚きです。なぜ可能だったのか?

詳しく調べてみたところ、「大仏殿」再建のための木材を確保するため、「重源」は、文治2年(1186年)に山口へ赴き、翌年の文治3年(1187年)10月に主要木材が奈良へ運ばれています。柱の立て始めが建久元年(1190年)7月、上棟は同年10月です。材料を得てから上棟まで3年かかっていることになります。

現在ならば、同じ工人集団が、奈良と兵庫を行き来して仕事をする、ということも考えられます。

しかし、「浄土寺・浄土堂」を、「大仏殿」にかかわった工人集団が、「大仏殿」上棟後、兵庫へ移動してつくった、ということは時間的にみて無理があるように思えます(「浄土寺・浄土堂」にかかわった工人たちが「南大門」の再建にかかわることは、時間的には可能性がないわけではありません)。

むしろ、奈良と兵庫それぞれに、同じような架構技術・技法を使える工人たちがいた、つまり、同じ技術・技法を用いることのできる工人は限られた人たちだけではなく大勢いたのだ、と考える方が自然のように思えます。

では、なぜ、こういう技法が、突然のように現われたのでしょうか。

もちろん、現在のようにな「設計の細部までこと細かく規定する法律」があったわけではありません。

誰か強力に指導する力のある人物が各地を行ったり来たりして指導した、とも思えません。

仮にそういう人がいたとしても、その存在だけで、直ちに「再建東大寺」「浄土寺浄土堂」のようないわば完璧な形に結果するわけがありません。

「東大寺」再建と「浄土寺浄土堂」建立に、僧「重源」という人物がかかわっていたのは確かです。

しかし、彼が付きっ切りで仕事場に張り付いていたとは、到底考えられませんし、第一、技術的な面について、「重源」が大工職同様の知識を有していた、とも思えません。

一般に、いわゆる「大仏様」は、入宋数回におよぶ「重源」が、中国で見てきたことを基にして生まれた、と言われています。

中国南部福建のあたりでは、軸組を「貫」で縫う建て方があるのは事実です(下註)。

これは、「重源」が知っていた日本の(寺院建築の)建物のつくり方とは大きく違い、それに彼が注目したのは事実だと思います。

また、東大寺再建がらみで、大仏鋳造のため宋から来ていた鋳師も「重源」に呼ばれていたといいますから、当時の宋の技術についてはかなり知っていたのかもしれません。

註 「余談・・・・中国の建築と『貫』」

寺院建築にかかわる大工職は、現在でも「宮大工」と称され、「一般の大工」よりも格が上である、と見られています。しかし、実態はそうではないのではないか、と私は感じています。

私がそれを感じたのは、「薬師寺」金堂の再興に使われる木材が展示されているのを見たときです。それが上棟時にいわば儀式的に扱われる、というので展示されていたのではなかったか、と思います。

その巨大な径の材料の端部に刻まれている「仕口」(「蟻」だったかもしれない)が、それは他の材に取付く材なのですが、現在の構造専門家でなくても「補強したい」と思いたくなるような代物だったのです。こんな大きな材を、こんなきゃしゃな仕口で取付けるのか?、これは何だ?

そこで直観的に感じたのは、もしかしたら、「宮大工」というのは、寺社建築の「形体上の慣習:形式」に通じている「大工職」にすぎないのではないか、ということでした。

つまり、長い時間の間に、「架構の理屈」よりも、「形式」だけを重く考えるようになってしまった人たち、ということです。

もちろん、そうでない方々も居られることは重々承知です(そういう人たちは、どちらかというと、自ら「宮大工」などとは言いません)。

註 先般の「実物大実験」にも参画している、

いわゆる「宮大工」のNPO法人のHPを見たとき、

この方たちの考える「伝統建築技術」は、

私の考えているそれとは大きく異なることに気付きました。

たとえば、「伝統技術」として、すぐに「ちょうな」削りが

出てくるのです。

それを通じて、「何を学ぶのか」が判然としないのです、

なぜ、こういう余計なことを書くか、というと、平安時代の末、「平安な」世のなかで、「形式」だけにこだわっていればよい、という人たちが増えていた。言って見れば沈滞していた。工人たちのなかでもそういう傾向があったと考えられます。

そんなとき、「重源」たちから聞いた中国の福建あたりの木造建物のつくりかたは、一部の「形式」や「因習」「しがらみ」に うんざり していた工人たちを刺激したのではないかと思うのです(一般に、すぐれた工人は、過去のことを知ったうえで、常に先を見るものです)。「高僧が、一般の人たちの技術を認めている!」、そう思ったに違いありません。

簡単に言えば、「我が意を得たり」ということです。

そして、もしかしたら、「重源」自体が、平安末期の「仏教界」の実態:「しがらみ」に うんざり していたのかもしれません。

おそらく、多くの工人たちは、柱と柱の間に横材を、柱にあけた穴に差し込み埋木する方法:現在「貫工法」と呼ぶ方法:を、寺院建築以外では、当たり前に用いられているのを知っていたのではないでしょうか。

日本建築史上、あるいは寺院建築史上では、鎌倉時代に突如「新工法」が出現したかのように見えても、実は、その「下地」は、一般にはすでに存在していた、と考えられるように思えるのです。

註 「吉野ヶ里遺跡」の復元建物に「貫」を用いた構築物があります。

建築史家の中でも、「貫」の方法は昔からあった、と考える方が

居られるのだと思います。

「吉野ヶ里遺跡」は「弥生時代」の遺構です。

「貫」の工法は、「大仏様」以降一般にも普及した、と考えられてきました。

私もそう思い、そう書いてきました。

しかし、あらためて考え直してみると、鎌倉時代以前の一般の建物の遺構は存在しません。住宅遺構で最も古いものでも室町時代後期です。

だから、もしかしたら、一般では、「大仏様」以前にも、「貫」は当たり前な方法として使われていたのかもしれません。ただ、その例が残っていないだけなのかもしれないのです。

残念ながら「遺構」がありませんから、これは私の推量です。

そうだと仮定すれば、北から南までの全国各地に現存する多くの一般の住宅遺構で(多くは近世以降の建物ですが)、「貫」が非常に手慣れた形で使われている理由が、判然としてくるように思えます。

それゆえ、「重源」の示唆は、工人たちに、そういう一般で使われていた架構法を、寺院で用いる方向に走らせた、そして、長い間現場で蓄えられていた力が、一気に噴出し、「寺院建築の新工法」としてまとまっていった、そんな風な「筋書き」を私は想像しているのです。

言ってみれば、それまで一部の「格の高い工人」の独占していた寺院建築に、「一般の工人」の知恵が堂々と入り込んでいった、そういう構図です。

同じようなことが、後の「城郭」の建築に於いても起きているように私は思います(そこでは、寺社の建物では見られない「差物」「差鴨居」が当たり前のように使われています)。

以上のことは、すでに「浄土寺・浄土堂、更にふたたび・・・・続・その技法」で書いたことの再確認と言ってよいでしょう。

先回までしばらく、「伝統工法を法律で律しようとする人たち」の「野心」と、「それに迎合しようとする《伝統工法愛好家》の人たち」の共同作業:「伝統的構法住宅実物大実験」の実態について、私なりの見解を述べてきました。それと併行して、今回の図版づくりをやってきました。

そして、あらためて「修理工事報告書」を読んでみて、このような調査をされてきた方々が、多くの「報告書」を残しているのに、どうして「偉い人たち」「愛好家たち」は参考にしないのか、これもあらためて不思議に感じました。

一つには、そういう資料が広く公刊されていないのも理由であるとは思います。

しかし、少なくとも、「伝統的構法の研究者」であるならば、少しはこれらの報告書を参考にしたらいかがなものか、と思います。

本当は、ああいう「大実験」の実行委員会に、「建築史」畑の人、特に多くの建物の解体修理に係わってきた方々が加わらない、ということ自体、おかしいのです。

大変長い文になってしまい恐縮です。最後までお読みいただきありがとうございました。

今年はこれでお終いにします。来年は、「浄土寺・浄土堂」の続きで「技術」について考えることから始めたい、と思っております。

よいお年を!

次回に補足

「実物大実験」に付き合っていたら、どこまで書いていたのか思い出すのに時間がかかり、さらに図版の編集にも思った以上に時間がかかってしまった!

上代から平安の頃までに使われる「継手」は、ほとんどが「鎌継ぎ」のようで、そのいろいろな方法を見てきました。

「継手」としては、「鎌継ぎ」のように、材の端部を「凸型」と「凹型」をつくって凹凸を嵌めこむ方法とは別に、仕事が簡単な、継がれる二材を同型に刻む「相欠き」の方法(ただし、上下、あるいは左右が逆の型になります)、およびその発展型として、「相欠きの先端を鉤型に刻み、二材を引っ掛ける方法」があります。

後者つまり「鉤型相欠き」は、いろいろ探しましたが、上代~平安の例が見当たりません。ご存知の方が居られましたらお教えください。

註 「鉤型相欠き」に似た「継手」に、「略鎌継ぎ」があります。

ただ、「略鎌継ぎ」は、主に「南大門」や「浄土堂」の例より

厚さが薄い「貫」に対する場合の継手で、少し感じが異なります。

「鉤型相欠き」だと、その先の発展が予想できますので、

ここでは、こういう呼び方をしています。

[註記追加 31日0.10、文言改訂 11.10]

上掲の最上段の図は、先に紹介した「法隆寺」の諸建物の「頭貫」の納め方・継手の変遷を示した図の一部の再掲です(下記註参照)。

註 「日本の建物づくりを支えてきた技術‐7の補足・・頭貫の納め方の変遷」

ただ、先回は、変遷を建物名だけで追っていましたが、今回は建物の建立年代を併記し、再掲しています。

これを見ると、「鉤型相欠き」は、確かではありませんが、寺院の建築では、いわゆる「大仏様」で「貫」を継ぐ時に多用されて以来(つまり、1200年代に入ってから)、使われるようになったような印象を受けます。

「大仏様」の「貫」の「継手」については、すでに「東大寺・南大門」の「貫」について紹介しました(下記参照)。

「大仏様」の場合の「貫」は、「貫」といっても、現在、梁や桁に使われる「平角(ひらかく)材」に等しい断面の材料です。

註 「日本の建物づくりを支えてきた技術-14」

東大寺の鎌倉再建と時を同じくして、兵庫県の現在の小野市に、東大寺再建と同じく僧「重源(ちょうげん)」の下で、「浄土寺・浄土堂」が建てられていることは大分前に紹介しました。

註 「浄土寺・浄土堂・・・・架構と空間の見事な一致」

「浄土寺・浄土堂、ふたたび・・・・その技法」

「浄土寺・浄土堂、更にふたたび・・・・続・その技法」

以前の紹介の際には、「浄土寺・浄土堂」は1192年に建てられた旨書きましたが、あらためて調べてみたところ、「国宝 浄土寺 浄土堂修理工事報告書」では、建久5年(1194年)上棟、とあります。1192年というのは、たしか「日本建築史図集」の記載によるものだったと思います。

「奈良六大寺大観 東大寺一」によると「東大寺大仏殿」の上棟は建久元年(1190年)、「東大寺南大門」は正治元年(1199年)上棟とありますから、1192年、1194年のいずれにしろ「浄土寺・浄土堂」は、「大仏殿」の上棟と「南大門」の上棟の間の時期に建てられたことになります。

「浄土寺・浄土堂」にかかわった大工は特定できているようですが、その大工一門が東大寺再建にもかかわっているのかどうかは分りません。

大仏殿再建に使われた技法の詳細は分りませんが、「浄土堂」と「南大門」は、ほぼ同一と考えてよさそうです(「再建大仏殿」の復元推定は、「南大門」の技法で考えられているようです)。

ただ、技法は同じようでいて、「南大門」は剛毅そのもの、「浄土堂」からは豪快ながら たおやか、そのような印象を私は受けます。

現代と違って、奈良と兵庫・小野はきわめて遠い距離です。

時期が近いこと、場所が隔たっていること、仕上りの感じも違うこと、などから考えて、両者は、異なる大工棟梁一門がかかわったのだ、と考えた方が自然かもしれません。

しかし、年代はほぼ同時期に、遠く離れた両地で、同じような「技術・技法」が、どのようにして展開し得たのでしょうか。

上に掲げたのは、「国宝 浄土寺 浄土堂修理工事報告書」に載っている「浄土堂」の「足固貫」の「分解伏図」と「仕口の分解詳細図」です。

掲載するにあたって、原版を基に、編集しなおしてあります(上記註の記事で紹介した「文化財建造物伝統技法集成」より抜粋した図版も、原図はこの「修理工事報告書」からのものです)。

これを見ると、「架構というものの本質」を見抜き、仕事の方法を整理し、極力同一の方法で、無駄なく目的を達する、つまり「合理性で貫かれている」という点で、先に紹介の「南大門」の「貫」の仕事とまったく同じ考え方で仕事がなされているように、私には見えます。

具体的に見てみると、平面自体、20尺格子の3間四方という単純な平面。

立面でも軒に反りがなく水平で、おまけに「鼻隠し」まで付いている。

隅の垂木は「扇垂木」で、それまでの寺院の垂木とは違い、単なる恰好ではなく、ちゃんと屋根を支えている(上掲の天井見上げ参照)。それまでの寺院では考えられない姿です。しかし、理屈は通っています。

註 「扇垂木」は中国技術の援用と言われています。

よく分りませんが、古代以来、この方法は伝わっていた筈ですが

日本では軒の隅だけ垂木が平行でないのを嫌ったようです。

平行にすると、垂木を受ける桁:支点からはずれる部分が生まれ、

そこでは垂木がぶら下がる形になります。

「配付垂木(はいつきだるき)」と言いますが、もしかしたら

「張付き垂木」の訛りかもしれません。[註記追加 31日0.22]

今回は「足固貫」をとり上げますが、「足固貫」は、高さ4.3寸×幅3寸の平角材を、東西方向(図の上下方向)の各柱通りを「下木」、南北方向(図の左右方向)の各柱通りを「上木」として、それぞれ柱を貫通し、上端で0.35尺(3寸5分)の段差をつけて設けてあります(断面図の中2本の柱の「足固貫」に塗った黄色が見えなくなっていますが、そこにも「貫」はあります)。

「下木」は天端が「大引」と同じ、「上木」は「根太」と天端が同じです。

註 「分解図」中の「組立ての分解姿図」は、

「△上」という表記の側を上方として見た姿です。

部材は各方向ともすべて一材の長さを柱間1間分とし、柱内で継いでいます。

柱と「貫」の取合い、すなわち仕口と継手は、上掲の図の通りで、基本的にすべて同一です。

「貫」を貫通させる穴は、高さ、幅とも「貫」の寸法より一回り大きくあけられていて、「貫」を通した後、下と横に「埋木(楔)」を打込んで固めています(「南大門」の「貫」には、横の「埋木(楔)」はないようです)。

ただ、正面側の中の間には、分解図のように、継手部分だけが柱内に残り、柱間には「貫」がありません。一旦入れたものを後で切ったのではないか、と見られていますが理由は分らないそうです(なお、柱内に残された部分の図には、「下木」への掛かり部分の「欠き込み」の書き込みが抜け落ちているのではないかと思います)。

また、西側の柱通りの内、南側の2間には「貫」がなく(柱には「貫」を通す穴はあけられています)、北側の1間には、途中で継いだ「貫」がありますが、このようにした理由も、調べてみても分らなかったそうです。

註 もしかしたら、後世に、何かの理由で抜いて、後補しなかった?

不明な点はあるにしても、ここに見られるのは、基本的に、きわめて単純明快な計画です。しかも筋が通っています。真の意味で合理的です。

こういう仕事は、「その場しのぎのやり方」「出たとこ勝負のやり方」ではできません。

当然、部分だけ見ていてもできません。全体を見通し、整理し、統一するという工人たちの「強い意志」を必要とします。

私はそこに、「現在の仕事」には見られなくなった「近代初頭の仕事」に通じる点を見出すことができるようにさえ思います。

近代初頭、多くの人びと:「技術者」が、過去の「しがらみ」を脱し、当たり前のように、真の意味で「合理的な発想」でものをつくるべく努めていました(下註参照)。

註 「コンクリートは流体である・・・・無梁版構造」

「アンリ・ラブルースト・・・・architect と engineer」

時代は、まだ、いわゆる「大仏様」:「貫」の使用が、寺院建築では、一般化・普遍化していない、というより「公認されていない」時期です。

そういう技術・技法が、遠く離れた土地で、ほぼ同時に、用いられていたというのは驚きです。なぜ可能だったのか?

詳しく調べてみたところ、「大仏殿」再建のための木材を確保するため、「重源」は、文治2年(1186年)に山口へ赴き、翌年の文治3年(1187年)10月に主要木材が奈良へ運ばれています。柱の立て始めが建久元年(1190年)7月、上棟は同年10月です。材料を得てから上棟まで3年かかっていることになります。

現在ならば、同じ工人集団が、奈良と兵庫を行き来して仕事をする、ということも考えられます。

しかし、「浄土寺・浄土堂」を、「大仏殿」にかかわった工人集団が、「大仏殿」上棟後、兵庫へ移動してつくった、ということは時間的にみて無理があるように思えます(「浄土寺・浄土堂」にかかわった工人たちが「南大門」の再建にかかわることは、時間的には可能性がないわけではありません)。

むしろ、奈良と兵庫それぞれに、同じような架構技術・技法を使える工人たちがいた、つまり、同じ技術・技法を用いることのできる工人は限られた人たちだけではなく大勢いたのだ、と考える方が自然のように思えます。

では、なぜ、こういう技法が、突然のように現われたのでしょうか。

もちろん、現在のようにな「設計の細部までこと細かく規定する法律」があったわけではありません。

誰か強力に指導する力のある人物が各地を行ったり来たりして指導した、とも思えません。

仮にそういう人がいたとしても、その存在だけで、直ちに「再建東大寺」「浄土寺浄土堂」のようないわば完璧な形に結果するわけがありません。

「東大寺」再建と「浄土寺浄土堂」建立に、僧「重源」という人物がかかわっていたのは確かです。

しかし、彼が付きっ切りで仕事場に張り付いていたとは、到底考えられませんし、第一、技術的な面について、「重源」が大工職同様の知識を有していた、とも思えません。

一般に、いわゆる「大仏様」は、入宋数回におよぶ「重源」が、中国で見てきたことを基にして生まれた、と言われています。

中国南部福建のあたりでは、軸組を「貫」で縫う建て方があるのは事実です(下註)。

これは、「重源」が知っていた日本の(寺院建築の)建物のつくり方とは大きく違い、それに彼が注目したのは事実だと思います。

また、東大寺再建がらみで、大仏鋳造のため宋から来ていた鋳師も「重源」に呼ばれていたといいますから、当時の宋の技術についてはかなり知っていたのかもしれません。

註 「余談・・・・中国の建築と『貫』」

寺院建築にかかわる大工職は、現在でも「宮大工」と称され、「一般の大工」よりも格が上である、と見られています。しかし、実態はそうではないのではないか、と私は感じています。

私がそれを感じたのは、「薬師寺」金堂の再興に使われる木材が展示されているのを見たときです。それが上棟時にいわば儀式的に扱われる、というので展示されていたのではなかったか、と思います。

その巨大な径の材料の端部に刻まれている「仕口」(「蟻」だったかもしれない)が、それは他の材に取付く材なのですが、現在の構造専門家でなくても「補強したい」と思いたくなるような代物だったのです。こんな大きな材を、こんなきゃしゃな仕口で取付けるのか?、これは何だ?

そこで直観的に感じたのは、もしかしたら、「宮大工」というのは、寺社建築の「形体上の慣習:形式」に通じている「大工職」にすぎないのではないか、ということでした。

つまり、長い時間の間に、「架構の理屈」よりも、「形式」だけを重く考えるようになってしまった人たち、ということです。

もちろん、そうでない方々も居られることは重々承知です(そういう人たちは、どちらかというと、自ら「宮大工」などとは言いません)。

註 先般の「実物大実験」にも参画している、

いわゆる「宮大工」のNPO法人のHPを見たとき、

この方たちの考える「伝統建築技術」は、

私の考えているそれとは大きく異なることに気付きました。

たとえば、「伝統技術」として、すぐに「ちょうな」削りが

出てくるのです。

それを通じて、「何を学ぶのか」が判然としないのです、

なぜ、こういう余計なことを書くか、というと、平安時代の末、「平安な」世のなかで、「形式」だけにこだわっていればよい、という人たちが増えていた。言って見れば沈滞していた。工人たちのなかでもそういう傾向があったと考えられます。

そんなとき、「重源」たちから聞いた中国の福建あたりの木造建物のつくりかたは、一部の「形式」や「因習」「しがらみ」に うんざり していた工人たちを刺激したのではないかと思うのです(一般に、すぐれた工人は、過去のことを知ったうえで、常に先を見るものです)。「高僧が、一般の人たちの技術を認めている!」、そう思ったに違いありません。

簡単に言えば、「我が意を得たり」ということです。

そして、もしかしたら、「重源」自体が、平安末期の「仏教界」の実態:「しがらみ」に うんざり していたのかもしれません。

おそらく、多くの工人たちは、柱と柱の間に横材を、柱にあけた穴に差し込み埋木する方法:現在「貫工法」と呼ぶ方法:を、寺院建築以外では、当たり前に用いられているのを知っていたのではないでしょうか。

日本建築史上、あるいは寺院建築史上では、鎌倉時代に突如「新工法」が出現したかのように見えても、実は、その「下地」は、一般にはすでに存在していた、と考えられるように思えるのです。

註 「吉野ヶ里遺跡」の復元建物に「貫」を用いた構築物があります。

建築史家の中でも、「貫」の方法は昔からあった、と考える方が

居られるのだと思います。

「吉野ヶ里遺跡」は「弥生時代」の遺構です。

「貫」の工法は、「大仏様」以降一般にも普及した、と考えられてきました。

私もそう思い、そう書いてきました。

しかし、あらためて考え直してみると、鎌倉時代以前の一般の建物の遺構は存在しません。住宅遺構で最も古いものでも室町時代後期です。

だから、もしかしたら、一般では、「大仏様」以前にも、「貫」は当たり前な方法として使われていたのかもしれません。ただ、その例が残っていないだけなのかもしれないのです。

残念ながら「遺構」がありませんから、これは私の推量です。

そうだと仮定すれば、北から南までの全国各地に現存する多くの一般の住宅遺構で(多くは近世以降の建物ですが)、「貫」が非常に手慣れた形で使われている理由が、判然としてくるように思えます。

それゆえ、「重源」の示唆は、工人たちに、そういう一般で使われていた架構法を、寺院で用いる方向に走らせた、そして、長い間現場で蓄えられていた力が、一気に噴出し、「寺院建築の新工法」としてまとまっていった、そんな風な「筋書き」を私は想像しているのです。

言ってみれば、それまで一部の「格の高い工人」の独占していた寺院建築に、「一般の工人」の知恵が堂々と入り込んでいった、そういう構図です。

同じようなことが、後の「城郭」の建築に於いても起きているように私は思います(そこでは、寺社の建物では見られない「差物」「差鴨居」が当たり前のように使われています)。

以上のことは、すでに「浄土寺・浄土堂、更にふたたび・・・・続・その技法」で書いたことの再確認と言ってよいでしょう。

先回までしばらく、「伝統工法を法律で律しようとする人たち」の「野心」と、「それに迎合しようとする《伝統工法愛好家》の人たち」の共同作業:「伝統的構法住宅実物大実験」の実態について、私なりの見解を述べてきました。それと併行して、今回の図版づくりをやってきました。

そして、あらためて「修理工事報告書」を読んでみて、このような調査をされてきた方々が、多くの「報告書」を残しているのに、どうして「偉い人たち」「愛好家たち」は参考にしないのか、これもあらためて不思議に感じました。

一つには、そういう資料が広く公刊されていないのも理由であるとは思います。

しかし、少なくとも、「伝統的構法の研究者」であるならば、少しはこれらの報告書を参考にしたらいかがなものか、と思います。

本当は、ああいう「大実験」の実行委員会に、「建築史」畑の人、特に多くの建物の解体修理に係わってきた方々が加わらない、ということ自体、おかしいのです。

大変長い文になってしまい恐縮です。最後までお読みいただきありがとうございました。

今年はこれでお終いにします。来年は、「浄土寺・浄土堂」の続きで「技術」について考えることから始めたい、と思っております。

よいお年を!

次回に補足